「60年ぶりに大ベストセラーの新訳が登場」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月11日15:06

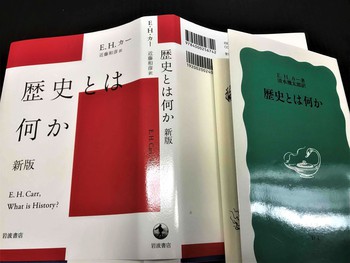

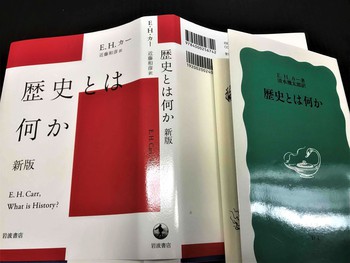

今日の『朝日新聞』でも大きく紹介されていますが、大学時代の恩師、近藤和彦先生が、E.H.カー『歴史とは何か 新版』(岩波書店)を出版されました。

私は夢中になって読みました。「達意の翻訳」とは、まさにこのような仕事のことを言うのだとしみじみ感じました。

カーの講演の息遣い、何より緊張感あふれる対話性が、新訳で初めてよく理解できました。今まで読んだときには、ゆるやかな配列に思われた六つの講義が、きわめて緊密な構成になっていることにも気づかされました。

清水幾太郎の旧訳(岩波新書青版)を読んだときに、おそらく私を含む多くの人は、「何となくいいことを言っていると思うが、実は何を言いたいのかがわからない」という茫漠たる感触を抱くしかなかったものが、新訳ではクリアな読後感をもつことができます。

たとえば、旧訳が「魚が魚屋の店先で手に入るように、歴史家にとっては、事実は文書や碑文などのうちで手に入れることが出来る」としたものを、新訳では「事実は、歴史家が文書や碑文などから見つけてくる。魚屋の台に並んだ魚みたいなものですね。」と訳しています。もちろんカーは、事実とはそのようなものではないと続けます。イメージの喚起力の差は決定的に違います。

あるいは、清水が繰り返し(環境に対する)「支配力」と訳していたmasterについて、新訳では「制御力」という日本語をあてることで、カーの思考が今も切実なものとして私たちの眼前によみがえってきました。カーの立ち位置とカーをとりまく歴史的・社会的環境を深く理解してきた近藤先生だからこそなしうることのできた翻訳であると思いました。

多くの人に繰り返し引用されてきた、歴史とは「現在と過去のあいだの対話」という立論にしても、新訳を読むと力点が、歴史家と事実のあいだの「相互作用の絶えまないプロセス」と、現在と過去の「終わりのない」対話という、歴史を探究していくときの苦労の多いプロセス自体に置かれていることがよくわかります。歴史家の仕事が進んでいくときの「繊細で無意識かもしれない変化」を大切にするまなざしと言えます。

さらにカーは、歴史の「客観性」は絶対的なものでないとしても、存在するとします。それは、①歴史家が自分のおかれた社会的歴史的立場に制約された「ものの見方」をこえる能力を持っているかということと(ポジショナリティの自覚と脱構築の力)、②歴史家が未来に投影したビジョンによって過去の洞察を深く耐久性のあるものにする能力を持っているか(未来展望と過去をつなげて探究する力)、にかかっているとカーは論じています。①を価値論的に表現し直したものが②と言えましょう。

カーの見ていたものとは異なる世界に生きている私たちは、さらに考えるべき課題を見出すでしょう。深刻な歴史認識の対立に引き裂かれている私たちは、歴史の「客観性」を未来だけでなく、今ここで吟味する必要性に迫られています。人間の制御力の進歩についてカーは確信していますが、個人の制御力の高まりが必ずしも社会全体の制御力の向上にはつながらず、それゆえ人類の危機がより一層深刻化しているのが、現代世界であるとも言えます。

それでも、カーが本書で説いた、自分たちが歴史に向き合う時の終わることのない対話(現在と過去との対話)と、そのときの未来展望との交錯と絶えざる検証(未来と過去との対話)の重要性は不変だと思います。この「対話」(プロセスの重視)のいとなみは、歴史家だけでなく、歴史教育の場においても大切にされるべきものであると受け止めました。

私は夢中になって読みました。「達意の翻訳」とは、まさにこのような仕事のことを言うのだとしみじみ感じました。

カーの講演の息遣い、何より緊張感あふれる対話性が、新訳で初めてよく理解できました。今まで読んだときには、ゆるやかな配列に思われた六つの講義が、きわめて緊密な構成になっていることにも気づかされました。

清水幾太郎の旧訳(岩波新書青版)を読んだときに、おそらく私を含む多くの人は、「何となくいいことを言っていると思うが、実は何を言いたいのかがわからない」という茫漠たる感触を抱くしかなかったものが、新訳ではクリアな読後感をもつことができます。

たとえば、旧訳が「魚が魚屋の店先で手に入るように、歴史家にとっては、事実は文書や碑文などのうちで手に入れることが出来る」としたものを、新訳では「事実は、歴史家が文書や碑文などから見つけてくる。魚屋の台に並んだ魚みたいなものですね。」と訳しています。もちろんカーは、事実とはそのようなものではないと続けます。イメージの喚起力の差は決定的に違います。

あるいは、清水が繰り返し(環境に対する)「支配力」と訳していたmasterについて、新訳では「制御力」という日本語をあてることで、カーの思考が今も切実なものとして私たちの眼前によみがえってきました。カーの立ち位置とカーをとりまく歴史的・社会的環境を深く理解してきた近藤先生だからこそなしうることのできた翻訳であると思いました。

多くの人に繰り返し引用されてきた、歴史とは「現在と過去のあいだの対話」という立論にしても、新訳を読むと力点が、歴史家と事実のあいだの「相互作用の絶えまないプロセス」と、現在と過去の「終わりのない」対話という、歴史を探究していくときの苦労の多いプロセス自体に置かれていることがよくわかります。歴史家の仕事が進んでいくときの「繊細で無意識かもしれない変化」を大切にするまなざしと言えます。

さらにカーは、歴史の「客観性」は絶対的なものでないとしても、存在するとします。それは、①歴史家が自分のおかれた社会的歴史的立場に制約された「ものの見方」をこえる能力を持っているかということと(ポジショナリティの自覚と脱構築の力)、②歴史家が未来に投影したビジョンによって過去の洞察を深く耐久性のあるものにする能力を持っているか(未来展望と過去をつなげて探究する力)、にかかっているとカーは論じています。①を価値論的に表現し直したものが②と言えましょう。

カーの見ていたものとは異なる世界に生きている私たちは、さらに考えるべき課題を見出すでしょう。深刻な歴史認識の対立に引き裂かれている私たちは、歴史の「客観性」を未来だけでなく、今ここで吟味する必要性に迫られています。人間の制御力の進歩についてカーは確信していますが、個人の制御力の高まりが必ずしも社会全体の制御力の向上にはつながらず、それゆえ人類の危機がより一層深刻化しているのが、現代世界であるとも言えます。

それでも、カーが本書で説いた、自分たちが歴史に向き合う時の終わることのない対話(現在と過去との対話)と、そのときの未来展望との交錯と絶えざる検証(未来と過去との対話)の重要性は不変だと思います。この「対話」(プロセスの重視)のいとなみは、歴史家だけでなく、歴史教育の場においても大切にされるべきものであると受け止めました。

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長