「これって休業じゃないんじゃない?」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月30日19:01

今日、県教育委員会から、県立高校の一斉休業の期間を5月10日(日)まで延長するという通知が来ました。本校の対応については、明日、詳しくお知らせしますので、もう少しお待ちください。

今週から「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」として、“三重のオンライン教育”を段階的に行っています。すでにZoomを使ったホームルームを始めていますが、今日は商業科の先生方が、課題のQ&AをZoomで受け付けました。また、課題に取り組むための「ガイダンス授業」&「お助け授業」としてYouTubeによる動画を、今日一日で、全学年合わせて8種類、配信しました。私もすべての動画授業を視聴しています。それぞれの先生方が創意工夫をこらして、短い時間の中でわかりやすくポイントを説明しようとしており、感心させられます。

全国の先生たちと情報交換をすると、教師の「動画疲れ」が結構広がっていると聞きます。次々と動画を構想して編集していき、際限がなくなってしまうとか。…私は、「動画疲れ」の防止のために、先生方がなるべく編集をせずに、本番の一発合格で収録をしてくださいと呼びかけています。既製品の動画コンテンツを有効に使うことも大切だと考えています。

そして、通信料を各家庭に負担してもらうことや、画面を通した学習に対して集中することの大変さをかんがみ、本校では動画配信を1日あたり90分以内に収まるように設計しています。

臨時休業が始まって約3週間が経ちます。他県に比べて短い長野県の高校の夏休みくらいの休業です。いつもの夏休みであれば、たくさんの課題が出されて、何となく先延ばしにして休みを満喫して、最後の週に慌てて机に向かうということが、自分の高校時代の姿でした。

しかし今回の臨時休業では、日々の学びを止めないためにオンライン教育を導入しています。

明日のお知らせで生徒の皆さんに伝えますが、ゴールデンウィーク明けから本格的に、毎日の日課(時間割)にもとづいて皆さんが机に座っていて、学校と同時双方向でむすんだオンライン授業に参加してもらうことになります。

「これって休業じゃないんじゃない?」

…そんな声が聞こえてきそうです。そう言ってもらえることを目指しますよ。

今週から「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」として、“三重のオンライン教育”を段階的に行っています。すでにZoomを使ったホームルームを始めていますが、今日は商業科の先生方が、課題のQ&AをZoomで受け付けました。また、課題に取り組むための「ガイダンス授業」&「お助け授業」としてYouTubeによる動画を、今日一日で、全学年合わせて8種類、配信しました。私もすべての動画授業を視聴しています。それぞれの先生方が創意工夫をこらして、短い時間の中でわかりやすくポイントを説明しようとしており、感心させられます。

全国の先生たちと情報交換をすると、教師の「動画疲れ」が結構広がっていると聞きます。次々と動画を構想して編集していき、際限がなくなってしまうとか。…私は、「動画疲れ」の防止のために、先生方がなるべく編集をせずに、本番の一発合格で収録をしてくださいと呼びかけています。既製品の動画コンテンツを有効に使うことも大切だと考えています。

そして、通信料を各家庭に負担してもらうことや、画面を通した学習に対して集中することの大変さをかんがみ、本校では動画配信を1日あたり90分以内に収まるように設計しています。

臨時休業が始まって約3週間が経ちます。他県に比べて短い長野県の高校の夏休みくらいの休業です。いつもの夏休みであれば、たくさんの課題が出されて、何となく先延ばしにして休みを満喫して、最後の週に慌てて机に向かうということが、自分の高校時代の姿でした。

しかし今回の臨時休業では、日々の学びを止めないためにオンライン教育を導入しています。

明日のお知らせで生徒の皆さんに伝えますが、ゴールデンウィーク明けから本格的に、毎日の日課(時間割)にもとづいて皆さんが机に座っていて、学校と同時双方向でむすんだオンライン授業に参加してもらうことになります。

「これって休業じゃないんじゃない?」

…そんな声が聞こえてきそうです。そう言ってもらえることを目指しますよ。

「対面双方向のホームルームを始める」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月28日17:54

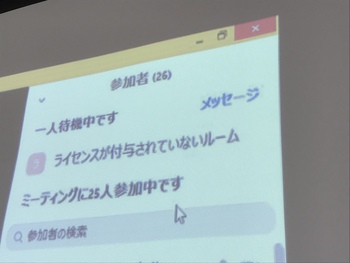

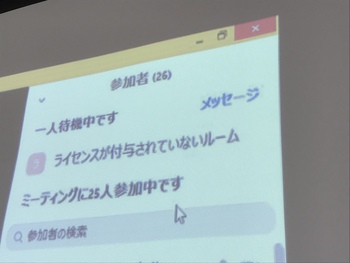

今日からインターネットを利用したオンラインの双方向型ホームルームを始めました。

Zoomを利用してクラスの生徒が、続々と担任の先生のパソコンの画面につながってきます。ひとり、またひとりと顔を見せてくれ、その都度「元気でやっていますか?」という担任の呼びかけが教室に響き渡ります。

「元気でやっていますか?」「うん、大丈夫。」

この何でもない会話が、顔と顔を見合わせてできることの何という幸せ!

緊急事態宣言の全国拡大によって分散登校ができなくなったわけですが、翌週には、ホームルームで語り合うことができるようになりました。午後の職員会では、Zoomホームルームをさらにやりやすくするための工夫も紹介されました。対面しての面談、授業など、さまざまな応用ができるようになります。

昨日からは、家庭学習の課題に取り組みやすくするために、動画配信を始めており、全学年あわせて9つの動画を生徒の皆さんに届けました。もちろん消化不良にならないように、学校全体で計画的に配信をしています。

実は、今日のZoom開通は、こんな会話ができるようになったという意義が大きいと、私は思っています。

「元気でやっていますか?」

「あんまり…」

「じゃ、あとでもう少し話そうか」

Zoomを利用してクラスの生徒が、続々と担任の先生のパソコンの画面につながってきます。ひとり、またひとりと顔を見せてくれ、その都度「元気でやっていますか?」という担任の呼びかけが教室に響き渡ります。

「元気でやっていますか?」「うん、大丈夫。」

この何でもない会話が、顔と顔を見合わせてできることの何という幸せ!

緊急事態宣言の全国拡大によって分散登校ができなくなったわけですが、翌週には、ホームルームで語り合うことができるようになりました。午後の職員会では、Zoomホームルームをさらにやりやすくするための工夫も紹介されました。対面しての面談、授業など、さまざまな応用ができるようになります。

昨日からは、家庭学習の課題に取り組みやすくするために、動画配信を始めており、全学年あわせて9つの動画を生徒の皆さんに届けました。もちろん消化不良にならないように、学校全体で計画的に配信をしています。

実は、今日のZoom開通は、こんな会話ができるようになったという意義が大きいと、私は思っています。

「元気でやっていますか?」

「あんまり…」

「じゃ、あとでもう少し話そうか」

「今夏の全国高校総体中止の報道を受けて」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月27日18:31

先週末、25日(土)から26日(日)にかけて、全国高体連の臨時理事会が、今夏の全国高校総体(インターハイ)を中止する決定を行ったとの報道が流れました。現在の状況では選手に感染が広がる可能性が否定できないこと…、十分な練習が行われていないなかで大会を開催した時に、選手が負傷する可能性が高いこと…、参加登録をはじめとする大会運営が困難であること…、など、多くの理由を考えた上での総合的な判断であるとのことです。

しかしながら、インターハイ出場を目指して3年間の部活動に全力で打ち込んできた皆さんが、どれほどの悲しみにとらわれたか、このことを私はずっと考えています。皆さんと皆さんを応援してきた保護者の皆様に、本当に申し訳なく思います。

今日の段階で、私からは二つのことを皆さんにお願いします。

ひとつめ。全国総体は中止になったわけですが、県総体・地区総体などの県レベルの大会については、4月30日(木)に長野県高体連の会議が開かれて協議されるとのことですので、本校に正式な通知があったところで、すぐに皆さんにお知らせします。全国以外の大会の情報については、もう少し、待ってください。

ふたつめ。いつも「未来」を「読もう」と皆さんに言ってきたので、もう少し踏み込んでお話しします。蘇南高校の教職員一同は、皆さんが自宅待機を余儀なくされているうちに、すべての部活動がいつのまにか終わってしまったという形にはしたくありません。どのような形であれ、皆さんが「これが最後の部活動だ」と思える何らかの競技があって、自分の部活動を終える時に、仲間や後輩に「思いをつげて部活動をしめくくる」ことができるようにしたいと考えています。感染症の流行によって、私たちの日常がどれほど破壊されようとも、蘇南高校が部活動を守る姿勢は、変わりません。

以上のことを、今日、皆さんに伝えます。

家にいても個人練習を横につないで、部活動のネットワークで何かの「形」をつくることができる。それを校長主催の「ブリコラージュ賞」に応募してほしいと、休業前に言いました。是非、休業明けに、皆さんが頑張った「形」を見せてください。それを私はとても楽しみにしています。

これからも皆さんを、先生たちと一緒に、応援していきます。

しかしながら、インターハイ出場を目指して3年間の部活動に全力で打ち込んできた皆さんが、どれほどの悲しみにとらわれたか、このことを私はずっと考えています。皆さんと皆さんを応援してきた保護者の皆様に、本当に申し訳なく思います。

今日の段階で、私からは二つのことを皆さんにお願いします。

ひとつめ。全国総体は中止になったわけですが、県総体・地区総体などの県レベルの大会については、4月30日(木)に長野県高体連の会議が開かれて協議されるとのことですので、本校に正式な通知があったところで、すぐに皆さんにお知らせします。全国以外の大会の情報については、もう少し、待ってください。

ふたつめ。いつも「未来」を「読もう」と皆さんに言ってきたので、もう少し踏み込んでお話しします。蘇南高校の教職員一同は、皆さんが自宅待機を余儀なくされているうちに、すべての部活動がいつのまにか終わってしまったという形にはしたくありません。どのような形であれ、皆さんが「これが最後の部活動だ」と思える何らかの競技があって、自分の部活動を終える時に、仲間や後輩に「思いをつげて部活動をしめくくる」ことができるようにしたいと考えています。感染症の流行によって、私たちの日常がどれほど破壊されようとも、蘇南高校が部活動を守る姿勢は、変わりません。

以上のことを、今日、皆さんに伝えます。

家にいても個人練習を横につないで、部活動のネットワークで何かの「形」をつくることができる。それを校長主催の「ブリコラージュ賞」に応募してほしいと、休業前に言いました。是非、休業明けに、皆さんが頑張った「形」を見せてください。それを私はとても楽しみにしています。

これからも皆さんを、先生たちと一緒に、応援していきます。

「ツツジに導かれて」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月25日17:22

南木曽の空は快晴で、蘇南高校に隣接する天白公園のミツバツツジが満開です。公園から木曽川にかかる桃介橋が、色とりどりの花々に彩られ、最高に美しい景色になりました。

しかし、感染症予防のために天白公園だけでなく、妻籠宿の駐車場も今日から閉鎖され、まばらに訪れる訪問客もあきらめて帰っていきます。いつもなら中山道ウォークの外国人観光客で賑わっている南木曽駅周辺も人気がありません。

今日は、オンライン教育の構築に没頭して県教委に提出する文書が間に合わなくなっていたので、午前中出勤し、昼に生活物資を買いに駅前に出かけました。昨日の職員会では、「私たちの消費者としての行動もしっかりしていきましょう。苦境にたっている地元経済を支えていきましょう。」と先生方に呼びかけました。

商店街で買い物とすると、様々なことを発見します。スーパーの総菜が抜群においしいことや、小さなお店の和菓子やサンドイッチの味が素晴らしいこと。そして道のあちこちから眺める木曽川対岸の蘇南高校の景色が、様々な見え方をすることなど。

ステイ・ホームの生活だからこそ気づく、日々の暮らしの豊かさです。

ちょうど昨年の今頃、土曜日に県庁から飯田の自宅に戻る途中、疲れ切ったメンタルのリフレッシュをしたくなり、木曽谷をくだり、天白公園のツツジを見に来ました。そのとき坂道を徒歩で登る私に、すれ違う蘇南高校の生徒たちが、みな、「こんにちは」とあいさつをしてくれて、何と清々しい高校生たちだと嬉しく思ったのでした。

あれから1年が経ちます。ツツジに導かれて、今年、こうして天白公園の地に立っています。

しかし、感染症予防のために天白公園だけでなく、妻籠宿の駐車場も今日から閉鎖され、まばらに訪れる訪問客もあきらめて帰っていきます。いつもなら中山道ウォークの外国人観光客で賑わっている南木曽駅周辺も人気がありません。

今日は、オンライン教育の構築に没頭して県教委に提出する文書が間に合わなくなっていたので、午前中出勤し、昼に生活物資を買いに駅前に出かけました。昨日の職員会では、「私たちの消費者としての行動もしっかりしていきましょう。苦境にたっている地元経済を支えていきましょう。」と先生方に呼びかけました。

商店街で買い物とすると、様々なことを発見します。スーパーの総菜が抜群においしいことや、小さなお店の和菓子やサンドイッチの味が素晴らしいこと。そして道のあちこちから眺める木曽川対岸の蘇南高校の景色が、様々な見え方をすることなど。

ステイ・ホームの生活だからこそ気づく、日々の暮らしの豊かさです。

ちょうど昨年の今頃、土曜日に県庁から飯田の自宅に戻る途中、疲れ切ったメンタルのリフレッシュをしたくなり、木曽谷をくだり、天白公園のツツジを見に来ました。そのとき坂道を徒歩で登る私に、すれ違う蘇南高校の生徒たちが、みな、「こんにちは」とあいさつをしてくれて、何と清々しい高校生たちだと嬉しく思ったのでした。

あれから1年が経ちます。ツツジに導かれて、今年、こうして天白公園の地に立っています。

「ビフォーアフター」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月24日18:18

今週の月曜日に蘇南高校に出勤したとき、先週末の「緊急事態宣言」の全国への拡大を受けて、生徒の皆さんの学習支援策を構築する「正念場」の一週間になると緊張していました。このことは、先生方にもお話ししました。

火曜日に体系的な「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」の構想を全職員でまとめあげ、生徒・保護者の皆さんに通知しました。

水曜日から具体的な準備作業に取りかかりましたが、どこからどう手を付けていいか、戸惑いが生じました。

そこで木曜日の朝、GWまでの全職員のやるべき課題を列挙し、それをどのようなスケジュールで乗り越えていくかの計画表をみんなで作りました。俄然、これで動きやすくなりました。(課題を列挙してスケジュールをたてるということは、勉強でも部活でも仕事でも、みんな同じです。)

木曜日から金曜日にかけて、先生方が次々とオンライン教育の準備を進めました。

ベースとなる教材ソフトを全生徒に届ける作業は順調です。

課題に取り組むときのヒント「お助け授業」として、動画を月曜日から配信し始めます。そして、Zoomによる対面型のホームルームを火曜日から始めます。今後は、Zoomを使った授業も進めていく予定です。商業科の一部の授業では、もう来週からZoomの授業を始めます。だから、生徒の皆さんも、ホームルームのときにZoomの使い方に慣れてくださいね。

工業科の一部の授業では、ケーブルTVと連携した映像配信も準備しています。

今日の朝の職員会で、私は先生方にこう話しました。「自分たちの学校の授業のあり方が、金曜日にここまで構築できているとは、月曜日には想像もできなかった。」と。

今日の朝9時には、生徒のいない校舎に「ビフォーアフター」のテーマ曲が放送で流れました。掃除の時間です。いつでも学校が再開できるよう、全職員で校舎をきれいにしています。もちろん私も箒で掃いて、モップをかけて、あちこちを拭いて、体を動かしました。

一昨日にブログで紹介した校用技師さんの廊下の研磨も、今日は向こう側まで見事につながって、廊下がいっそう輝いていました。

火曜日に体系的な「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」の構想を全職員でまとめあげ、生徒・保護者の皆さんに通知しました。

水曜日から具体的な準備作業に取りかかりましたが、どこからどう手を付けていいか、戸惑いが生じました。

そこで木曜日の朝、GWまでの全職員のやるべき課題を列挙し、それをどのようなスケジュールで乗り越えていくかの計画表をみんなで作りました。俄然、これで動きやすくなりました。(課題を列挙してスケジュールをたてるということは、勉強でも部活でも仕事でも、みんな同じです。)

木曜日から金曜日にかけて、先生方が次々とオンライン教育の準備を進めました。

ベースとなる教材ソフトを全生徒に届ける作業は順調です。

課題に取り組むときのヒント「お助け授業」として、動画を月曜日から配信し始めます。そして、Zoomによる対面型のホームルームを火曜日から始めます。今後は、Zoomを使った授業も進めていく予定です。商業科の一部の授業では、もう来週からZoomの授業を始めます。だから、生徒の皆さんも、ホームルームのときにZoomの使い方に慣れてくださいね。

工業科の一部の授業では、ケーブルTVと連携した映像配信も準備しています。

今日の朝の職員会で、私は先生方にこう話しました。「自分たちの学校の授業のあり方が、金曜日にここまで構築できているとは、月曜日には想像もできなかった。」と。

今日の朝9時には、生徒のいない校舎に「ビフォーアフター」のテーマ曲が放送で流れました。掃除の時間です。いつでも学校が再開できるよう、全職員で校舎をきれいにしています。もちろん私も箒で掃いて、モップをかけて、あちこちを拭いて、体を動かしました。

一昨日にブログで紹介した校用技師さんの廊下の研磨も、今日は向こう側まで見事につながって、廊下がいっそう輝いていました。

「コロナに負けないための音楽を紹介します」(第1回)

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月23日19:56

4月13日のブログで、保護者の皆様に「一緒に頑張りましょう」という意味をこめて、ヤジマハジメさんの「The God’s Pile」という曲を紹介しました。(よかった、感動したという声をいただき、ハジメさんにもお伝えしました。)

今日は、芸術科の木村先生に登場してもらって、生徒の皆さんに音楽によるエールを贈ります。では、どうぞ。

こんにちは。今年度蘇南高校に赴任してきました、芸術科(音楽)担当の木村です。

現在、生徒の皆さんは、自分や家族、周りの人達の“身体の健康”を守るために家の中でできることをブリコラージュして励んでいることと思います。しかし皆さん、“心の健康”は守れていますか?人間にとって“身体の健康”を守ることと同じくらい“心の健康”を守ることも大切なのです。

自分の好きなこと、趣味、楽しみなどなど…、何でも良いですが、疲れたり落ち込んだり、暗い気持ちになったりした時に、自分の心を元気にする何かを持っていることは、特にこの今の世の中を生きていくうえで大事になると思います。

そんな“心の健康”を守るひとつの手段に、「音楽」があります。世界には数え切れないほどの音楽が溢れていて、人々の生活を支えたり、豊かにしたりしてくれています。そんな溢れんばかりの音楽の中から、今回は、私の独断と偏見で選んだ生徒の皆さんにぜひ聴いてほしい曲を何曲か紹介します。

①《蘇南高校校歌》 横内秀雄 作詞 / 安藤仁一労 作曲

校歌にはその学校や地域の歴史や地理、文化、生徒への願いなどたくさんの想いが込められています。

皆さんおなじみの蘇南高校校歌にも、初代校長の横内秀雄先生が、この天白台をはじめ木曽から中津川にかけての四季の姿(1番~3番)や蘇南生への想い(4番)をたっぷり詞に込めてくれました。音楽の授業でも習ったかもしれませんが(1年生はこれからやります♪)、今一度、歌詞のひとつひとつに注目して聴いてみてください。

- 参考音源:https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/profile/almamater/ - 2分12秒

②《いのちの歌》 作詞: Miyabi / 作曲: 村松崇継

「生きている意味を問いかけるたびに、胸をよぎる愛しい人々のあたたかさ。」「泣きたい日も、絶望に嘆く日もある。そんな時、そばにいてくれるあなたの影。」「いつかは誰でもこの星にさよならをする。けれど、命は継がれていく。」「生まれたこと、出会ったこと、笑ったこと、すべてにありがとう。」

当たり前が当たり前であることの尊さ、ありがたさ、人と人とが助け合う世の中、そしていのちの大切さ。日常が奪われている今だからこそ、この曲から感じられるものがあると思います。

- 参考音源:https://youtu.be/M2lkA6ehym4 - 3分48秒

③《心に花を咲かせよう》 作詞:山本瓔子 / 作曲:上田真樹

「今日を笑顔で過ごしたならば、明日も必ずいいことがある。」

何でもない毎日を笑顔で過ごせたなら、それはとても幸せなこと。そんな当たり前のような幸せは自分でつくっていくものなのです。優しくも、力強い、幸せの花を心に咲かせながら、毎日を生きてみませんか。

いつかまた、蘇南高校で普段通りの日常を友達や先生方と過ごせますように。そんな希望が持てる1曲だと思います。

- 参考音源:https://youtu.be/6B96A7NqVY8?t=15s - 7分57秒

④《ラテンスペシャル21》 演奏:東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部

ラテン音楽とは、15世紀に主にスペインや西アフリカの地域の人々が、アメリカ大陸に渡った時に中南米諸国に広まって発展した音楽ジャンルのことで、サンバやマンボなどがそれに含まれます。

ここで紹介する《ラテンスペシャル21》はそんなラテン音楽として有名な《エル・クンバンチェロ》、や《コパカバーナ》、《風になりたい》などの曲をメドレーにしている高輪台高校吹奏楽部の十八番の曲です。耳だけでなく目からも楽しめる渾身の演奏です。同世代の高校生達の輝かしい姿と音をぜひ見て聴いて、ノリノリに踊ってみてはいかがでしょうか!

- 参考音源:https://youtu.be/sW3mNSJbmTI - 8分52秒

今回はここまでとします。今やインターネットのおかげでおうちにいても手軽に音楽を聴けますし、最近ではコロナの影響もあっていろんな音楽家が自作の動画や音楽を載せてくれています。勉強の合間の気分転換に音楽で心をスッキリさせてみましょう♪

今日は、芸術科の木村先生に登場してもらって、生徒の皆さんに音楽によるエールを贈ります。では、どうぞ。

こんにちは。今年度蘇南高校に赴任してきました、芸術科(音楽)担当の木村です。

現在、生徒の皆さんは、自分や家族、周りの人達の“身体の健康”を守るために家の中でできることをブリコラージュして励んでいることと思います。しかし皆さん、“心の健康”は守れていますか?人間にとって“身体の健康”を守ることと同じくらい“心の健康”を守ることも大切なのです。

自分の好きなこと、趣味、楽しみなどなど…、何でも良いですが、疲れたり落ち込んだり、暗い気持ちになったりした時に、自分の心を元気にする何かを持っていることは、特にこの今の世の中を生きていくうえで大事になると思います。

そんな“心の健康”を守るひとつの手段に、「音楽」があります。世界には数え切れないほどの音楽が溢れていて、人々の生活を支えたり、豊かにしたりしてくれています。そんな溢れんばかりの音楽の中から、今回は、私の独断と偏見で選んだ生徒の皆さんにぜひ聴いてほしい曲を何曲か紹介します。

①《蘇南高校校歌》 横内秀雄 作詞 / 安藤仁一労 作曲

校歌にはその学校や地域の歴史や地理、文化、生徒への願いなどたくさんの想いが込められています。

皆さんおなじみの蘇南高校校歌にも、初代校長の横内秀雄先生が、この天白台をはじめ木曽から中津川にかけての四季の姿(1番~3番)や蘇南生への想い(4番)をたっぷり詞に込めてくれました。音楽の授業でも習ったかもしれませんが(1年生はこれからやります♪)、今一度、歌詞のひとつひとつに注目して聴いてみてください。

- 参考音源:https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/profile/almamater/ - 2分12秒

②《いのちの歌》 作詞: Miyabi / 作曲: 村松崇継

「生きている意味を問いかけるたびに、胸をよぎる愛しい人々のあたたかさ。」「泣きたい日も、絶望に嘆く日もある。そんな時、そばにいてくれるあなたの影。」「いつかは誰でもこの星にさよならをする。けれど、命は継がれていく。」「生まれたこと、出会ったこと、笑ったこと、すべてにありがとう。」

当たり前が当たり前であることの尊さ、ありがたさ、人と人とが助け合う世の中、そしていのちの大切さ。日常が奪われている今だからこそ、この曲から感じられるものがあると思います。

- 参考音源:https://youtu.be/M2lkA6ehym4 - 3分48秒

③《心に花を咲かせよう》 作詞:山本瓔子 / 作曲:上田真樹

「今日を笑顔で過ごしたならば、明日も必ずいいことがある。」

何でもない毎日を笑顔で過ごせたなら、それはとても幸せなこと。そんな当たり前のような幸せは自分でつくっていくものなのです。優しくも、力強い、幸せの花を心に咲かせながら、毎日を生きてみませんか。

いつかまた、蘇南高校で普段通りの日常を友達や先生方と過ごせますように。そんな希望が持てる1曲だと思います。

- 参考音源:https://youtu.be/6B96A7NqVY8?t=15s - 7分57秒

④《ラテンスペシャル21》 演奏:東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部

ラテン音楽とは、15世紀に主にスペインや西アフリカの地域の人々が、アメリカ大陸に渡った時に中南米諸国に広まって発展した音楽ジャンルのことで、サンバやマンボなどがそれに含まれます。

ここで紹介する《ラテンスペシャル21》はそんなラテン音楽として有名な《エル・クンバンチェロ》、や《コパカバーナ》、《風になりたい》などの曲をメドレーにしている高輪台高校吹奏楽部の十八番の曲です。耳だけでなく目からも楽しめる渾身の演奏です。同世代の高校生達の輝かしい姿と音をぜひ見て聴いて、ノリノリに踊ってみてはいかがでしょうか!

- 参考音源:https://youtu.be/sW3mNSJbmTI - 8分52秒

今回はここまでとします。今やインターネットのおかげでおうちにいても手軽に音楽を聴けますし、最近ではコロナの影響もあっていろんな音楽家が自作の動画や音楽を載せてくれています。勉強の合間の気分転換に音楽で心をスッキリさせてみましょう♪

「全国の先生方と語り合う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月22日21:35

今日も、朝から「蘇南高校開拓者育成オンライン教育」の準備に先生方は取り組みました。やれることが次々に見えてきています。

そして、今日は、ロッカーに置いてある荷物を取りに来ていい日でした。保護者の送迎がある場合にのみという限定をつけさせていただきました。3年生はほとんどの人が持ち帰りました。課題をやるためには、いったん持ち帰らないと…という声を聞きました。やはり生徒に出会うと、私たちもとても嬉しくなります。

校用技師さんは、再び生徒が登校したときにピカピカの校舎で迎えるべく、床を研磨してくれています。廊下が輝き出しました。

今日のブログのアップが遅くなったのは、これまで、全国の先生方とZoomで会議をしていたからです。岡山大学学長補佐の小村俊平先生が主宰する「学校休止中の『生徒の気づきと学びの最大化』プロジェクト」に参加し、この状況の中でどのような教育を構築するべきかを、全国の30数名の先生方と熱く語り合いました。蘇南高校で目指している教育についても情報提供するとともに、貴重なアドバイスをたくさんもらいました。

今日は、職員会で「学校休止中の『生徒の気づきと学びの最大化』プロジェクト」の中間まとめを共有しました。今の本校の課題にとって、たくさんのヒントになるものだと思っています。

今のような時代状況において、指示をただ待っているだけでは、責任ある教育が構築できません。誰だって、完璧には先が見えていないのです。教育行政の指導を尊重しつつも、自分たちの目指す教育がどうあるべきかは、自分自身でアンテナを世界に張り巡らし、積極的にたくさんの人と交流し、自分の頭で徹底的に考究していくべきなのだと思います。

そしてそのことを先生方と対話し合い、さらには生徒・保護者の皆さんや地域の方々と対話し合い、今だからこそできる学びを構築していきたいと思うのです。

そして、今日は、ロッカーに置いてある荷物を取りに来ていい日でした。保護者の送迎がある場合にのみという限定をつけさせていただきました。3年生はほとんどの人が持ち帰りました。課題をやるためには、いったん持ち帰らないと…という声を聞きました。やはり生徒に出会うと、私たちもとても嬉しくなります。

校用技師さんは、再び生徒が登校したときにピカピカの校舎で迎えるべく、床を研磨してくれています。廊下が輝き出しました。

今日のブログのアップが遅くなったのは、これまで、全国の先生方とZoomで会議をしていたからです。岡山大学学長補佐の小村俊平先生が主宰する「学校休止中の『生徒の気づきと学びの最大化』プロジェクト」に参加し、この状況の中でどのような教育を構築するべきかを、全国の30数名の先生方と熱く語り合いました。蘇南高校で目指している教育についても情報提供するとともに、貴重なアドバイスをたくさんもらいました。

今日は、職員会で「学校休止中の『生徒の気づきと学びの最大化』プロジェクト」の中間まとめを共有しました。今の本校の課題にとって、たくさんのヒントになるものだと思っています。

今のような時代状況において、指示をただ待っているだけでは、責任ある教育が構築できません。誰だって、完璧には先が見えていないのです。教育行政の指導を尊重しつつも、自分たちの目指す教育がどうあるべきかは、自分自身でアンテナを世界に張り巡らし、積極的にたくさんの人と交流し、自分の頭で徹底的に考究していくべきなのだと思います。

そしてそのことを先生方と対話し合い、さらには生徒・保護者の皆さんや地域の方々と対話し合い、今だからこそできる学びを構築していきたいと思うのです。

「新たな学びの支援体制をお知らせします」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月21日19:10

ここ数日、旅のこと、笑いのこと、本のことなど、このブログの話題をなるべく広げてきました。

それと並行して、新型コロナウイルス感染症の流行で一斉休校が長引いている現状において、本校の生徒の皆さんを支援する方策をかためるべく、先生方と汗を流してきました。

本日、第4期休校期間(4/27~5/6)の学習課題を各家庭にレターパックで郵送しましたので、そのなかに「『緊急事態宣言』を受けた本校の対応について(第2報)」という文書を入れました。本校の新しい教育内容をお知らせする内容です。

今週から岐阜県が全県立高校のオンライン学習を導入していくことを発表しており、わが蘇南高校の生徒も3分の1が岐阜県中津川市から通学しています。岐阜県の対応なども注視しながら、それと比べて見劣りしない支援策にしていきますので、ご安心ください。

蘇南高校「開拓者育成オンライン教育」と銘打ち、オンライン教育の一層の拡充をはかります。

1 学校が生徒とつながるための「ZOOMホームルーム」を全学年の全クラスで始めます。

2 丁寧に学習を進めるための「三重のオンライン教育」を順次始めます。

(1)単なる復習でなく、本来やるはずだった授業を「先に進むオ

ンライン教育」を開始します。

(2)(1)の課題に取り組みやすくするために、Youtubeを利用

した「ガイダンス授業」「お助け授業」を開始します。

(3)「未来を考えるオンライン教育」として、「産業社会と人

間」や「総合研究」の授業を同時双方向オンラインで進めて

いきます。これにより総合学科の本校の特色ある学びを守っ

ていきます。

これらを実現するために、この数日、本校の職員たちは、議論と試行錯誤を重ね、懸命に動いています。実は、今日郵送する中味は、昨日のうちにほぼ出来上がっていました。そこに、朝の主任連絡会で私が「さらに改良することが必要ではないか」と先生方に相談して、緊急職員会や係会、学年会などを重ね、夕方までに大幅に作り替えたのです。まさにブリコラージュをしました。

オンライン教育にはいくつもの準備が必要です。アプリをダウンロードしたり、スマホのGBを確認したり、そういった内容も丁寧な説明書を入れておきましたので、生徒と保護者の方が一緒に必ずチェックしてください。そしてお困りのことがあれば、学校に連絡をください。

生徒の皆さんへの「多面的な支援」も継続します。

1「気軽な電話窓口」

2「気軽な電話窓口・カウンセラー相談」

3「学校に置いてある私物の持ち帰り」

これらはお知らせをみてください。さらにもうひとつ新しいことをやります。

4 「温かな図書館」の開設

そうです。司書の先生と相談して本の貸し出しをすることにしました。どうやってやるの?と思いますよね。

私のアイデアのもとは、アフリカの歴史にある「沈黙貿易」です。昔、言葉のつうじない異国の商人と平和な貿易をするために、商人同士がお互いに会わず、決まった場所に商品とお金をおいて、納得したらそれを持ち帰るという「会わない貿易=沈黙貿易」をしていました。

そうなのです。昇降口のギャラリーの机の上が、会わない貸し出しの場所です。もちろん感染防止のために返却された本はきちんと消毒します。詳しいルールは、お知らせをみてください。

一斉休校の分散登校ができないという事態になってから、5日めで何とか作り替えてパワーアップしたものを生徒の皆さん、保護者の皆様にお知らせできることになりました。

「蘇南高校は負けません」と繰り返してきました。今日も同じ言葉を皆さんに語りかけます。

これからも本校は、職員一同、かたいスクラムを組んで皆さんに語りかけていきますので、どうかよろしくお願いいたします。

それと並行して、新型コロナウイルス感染症の流行で一斉休校が長引いている現状において、本校の生徒の皆さんを支援する方策をかためるべく、先生方と汗を流してきました。

本日、第4期休校期間(4/27~5/6)の学習課題を各家庭にレターパックで郵送しましたので、そのなかに「『緊急事態宣言』を受けた本校の対応について(第2報)」という文書を入れました。本校の新しい教育内容をお知らせする内容です。

今週から岐阜県が全県立高校のオンライン学習を導入していくことを発表しており、わが蘇南高校の生徒も3分の1が岐阜県中津川市から通学しています。岐阜県の対応なども注視しながら、それと比べて見劣りしない支援策にしていきますので、ご安心ください。

蘇南高校「開拓者育成オンライン教育」と銘打ち、オンライン教育の一層の拡充をはかります。

1 学校が生徒とつながるための「ZOOMホームルーム」を全学年の全クラスで始めます。

2 丁寧に学習を進めるための「三重のオンライン教育」を順次始めます。

(1)単なる復習でなく、本来やるはずだった授業を「先に進むオ

ンライン教育」を開始します。

(2)(1)の課題に取り組みやすくするために、Youtubeを利用

した「ガイダンス授業」「お助け授業」を開始します。

(3)「未来を考えるオンライン教育」として、「産業社会と人

間」や「総合研究」の授業を同時双方向オンラインで進めて

いきます。これにより総合学科の本校の特色ある学びを守っ

ていきます。

これらを実現するために、この数日、本校の職員たちは、議論と試行錯誤を重ね、懸命に動いています。実は、今日郵送する中味は、昨日のうちにほぼ出来上がっていました。そこに、朝の主任連絡会で私が「さらに改良することが必要ではないか」と先生方に相談して、緊急職員会や係会、学年会などを重ね、夕方までに大幅に作り替えたのです。まさにブリコラージュをしました。

オンライン教育にはいくつもの準備が必要です。アプリをダウンロードしたり、スマホのGBを確認したり、そういった内容も丁寧な説明書を入れておきましたので、生徒と保護者の方が一緒に必ずチェックしてください。そしてお困りのことがあれば、学校に連絡をください。

生徒の皆さんへの「多面的な支援」も継続します。

1「気軽な電話窓口」

2「気軽な電話窓口・カウンセラー相談」

3「学校に置いてある私物の持ち帰り」

これらはお知らせをみてください。さらにもうひとつ新しいことをやります。

4 「温かな図書館」の開設

そうです。司書の先生と相談して本の貸し出しをすることにしました。どうやってやるの?と思いますよね。

私のアイデアのもとは、アフリカの歴史にある「沈黙貿易」です。昔、言葉のつうじない異国の商人と平和な貿易をするために、商人同士がお互いに会わず、決まった場所に商品とお金をおいて、納得したらそれを持ち帰るという「会わない貿易=沈黙貿易」をしていました。

そうなのです。昇降口のギャラリーの机の上が、会わない貸し出しの場所です。もちろん感染防止のために返却された本はきちんと消毒します。詳しいルールは、お知らせをみてください。

一斉休校の分散登校ができないという事態になってから、5日めで何とか作り替えてパワーアップしたものを生徒の皆さん、保護者の皆様にお知らせできることになりました。

「蘇南高校は負けません」と繰り返してきました。今日も同じ言葉を皆さんに語りかけます。

これからも本校は、職員一同、かたいスクラムを組んで皆さんに語りかけていきますので、どうかよろしくお願いいたします。

「今、読みたい、気持ちが明るくなる本」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月20日18:48

今日は生徒のみなさんへのメッセージ、「自由な時間をいかすために その2」です。こういうときこそ、「本を読もう」と呼びかけます。本を読むことによって、自分の心に力が与えられることがあります。それは自分以外の「誰かの人生」を生きることができるからなのだと思います。せまい自分に風を吹き込むのです。

というわけで、今日の校長ブログは、本校司書の小林先生に書いてもらいました。

みなさん、こんにちは。

図書館の司書の小林です。

みなさん、お元気に過ごしていますか。

この大変な状況の中、気分が暗くなってしまうこともあるかもしれません。

今回は、そんなときにぜひ読んでほしい、読んだら元気が出るんじゃないかなという本を紹介します。

1冊目は、住野よる『か「」く「」し「」ご「」と「』です。

『君の膵臓をたべたい』の作者による、高校が舞台の物語。5人の主人公たちにはそれぞれ特殊能力という「かくしごと」があります。

個人的には、『ORANGE』や『アオハライド』のような、青春マンガを読んでいるような読み心地でした。楽しんで、キュンとしながら読めると思うし、ちょっとした謎もあって読んだあと読み返したくなるようなトリックもある作品です。

2冊目は、柚木麻子『ランチのアッコちゃん』です。

これは、本当に読むと元気が出ます。上司のアッコ女史と一週間ランチを交換することになった主人公。なんだか元気のない毎日だったのが、たったそれだけで何かが変わってくる。食べることって大切なんだなとあらためて感じる、元気がもらえるビタミン小説です。

3冊目は、佐藤多佳子『明るい夜に出かけて』です。

深夜ラジオのリスナーたちの交流を描いた物語。

ある出来事をきっかけに学校を休学中の主人公。心のよりどころは深夜ラジオでしたが、同じ番組を聴くリスナーたちと出会い、少しずつ交流していくことで、前を向いていきます。

主人公たちに共感でき、応援したくなり、一緒に頑張ろうという気持ちになります。ラジオ好きな人はもちろん、いろいろとうまくいかず元気がほしい人にぜひおすすめです。

4冊目は、新海誠『小説 秒速5センチメートル』です。

『君の名は。』『天気の子』などでおなじみの新海誠監督。新海さんは自分の映画を自分で小説に書き直しています。映画ももちろんいいのですが、小説もすごくよいです。このお話は、主人公の男女2人の小学校から大人になるまでの物語。すれ違いが切なくて、でもそこがいいです。新海監督の映画が好きな人は、小説バージョンもいろいろと出ているので、おすすめです。

5冊目は、森見登美彦『ペンギン・ハイウェイ』です。

小学4年生の「ぼく」と不思議な「お姉さん」の物語。街に突然あらわれたペンギンたち。この現象には、歯科医院の「お姉さん」の不思議な能力が関係しているらしいけれど…。主人公「ぼく」は、この謎を解くべく奮闘します。

森見登美彦さんは、蘇南高校の先生方の中でも人気のある作家さんです。登場人物たちや物語にどこか不思議で独特の魅力があると思います。読んだことがない人はぜひこの機会に読んでみてはどうでしょう。

今回紹介するのは、以上になります。

こんなときですが、こんなときだからこそ、読書というのもおすすめです。ぜひ休校明けに、読んだ本の話をみなさんとできるといいなと思います!

というわけで、今日の校長ブログは、本校司書の小林先生に書いてもらいました。

みなさん、こんにちは。

図書館の司書の小林です。

みなさん、お元気に過ごしていますか。

この大変な状況の中、気分が暗くなってしまうこともあるかもしれません。

今回は、そんなときにぜひ読んでほしい、読んだら元気が出るんじゃないかなという本を紹介します。

1冊目は、住野よる『か「」く「」し「」ご「」と「』です。

『君の膵臓をたべたい』の作者による、高校が舞台の物語。5人の主人公たちにはそれぞれ特殊能力という「かくしごと」があります。

個人的には、『ORANGE』や『アオハライド』のような、青春マンガを読んでいるような読み心地でした。楽しんで、キュンとしながら読めると思うし、ちょっとした謎もあって読んだあと読み返したくなるようなトリックもある作品です。

2冊目は、柚木麻子『ランチのアッコちゃん』です。

これは、本当に読むと元気が出ます。上司のアッコ女史と一週間ランチを交換することになった主人公。なんだか元気のない毎日だったのが、たったそれだけで何かが変わってくる。食べることって大切なんだなとあらためて感じる、元気がもらえるビタミン小説です。

3冊目は、佐藤多佳子『明るい夜に出かけて』です。

深夜ラジオのリスナーたちの交流を描いた物語。

ある出来事をきっかけに学校を休学中の主人公。心のよりどころは深夜ラジオでしたが、同じ番組を聴くリスナーたちと出会い、少しずつ交流していくことで、前を向いていきます。

主人公たちに共感でき、応援したくなり、一緒に頑張ろうという気持ちになります。ラジオ好きな人はもちろん、いろいろとうまくいかず元気がほしい人にぜひおすすめです。

4冊目は、新海誠『小説 秒速5センチメートル』です。

『君の名は。』『天気の子』などでおなじみの新海誠監督。新海さんは自分の映画を自分で小説に書き直しています。映画ももちろんいいのですが、小説もすごくよいです。このお話は、主人公の男女2人の小学校から大人になるまでの物語。すれ違いが切なくて、でもそこがいいです。新海監督の映画が好きな人は、小説バージョンもいろいろと出ているので、おすすめです。

5冊目は、森見登美彦『ペンギン・ハイウェイ』です。

小学4年生の「ぼく」と不思議な「お姉さん」の物語。街に突然あらわれたペンギンたち。この現象には、歯科医院の「お姉さん」の不思議な能力が関係しているらしいけれど…。主人公「ぼく」は、この謎を解くべく奮闘します。

森見登美彦さんは、蘇南高校の先生方の中でも人気のある作家さんです。登場人物たちや物語にどこか不思議で独特の魅力があると思います。読んだことがない人はぜひこの機会に読んでみてはどうでしょう。

今回紹介するのは、以上になります。

こんなときですが、こんなときだからこそ、読書というのもおすすめです。ぜひ休校明けに、読んだ本の話をみなさんとできるといいなと思います!

「笑うということ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年04月19日13:05

蘇南高校で、私たち教職員がいつも心がけていることがあります。その1、困難な壁を目の前にして、それをどう乗り越えるのかを議論するときに、これができない、あれができないと否定するのではなく、自分だったらこの方法があると提言するように発言していくこと。その2、同じく困難な壁に立ち向かうときに、互いの関係がギスギスしがちになるので、一呼吸おいてお互いに向かい合おうということ。

その2が特に大切です。「笑い」が消えないような人間関係にすることが目標です。だからこそ、4月14日のブログで報告した、バドミントン部の生徒たちが作った動画は、教職員の「いのち」に大きな力を与えてくれたのだと思っています。

「笑い」とは人間特有の感情だと言う人もいますが、昔、愛犬を飼っていた経験から言うと、動物も笑うという意見のほうに私は共感してしまいます。

最近、友人から教えてもらった、動物たちの「スマイル」を映し出したスライド動画が、あまりに秀逸なので、日曜日のティータイムに紹介します。「一般社団法人 動物共生・福祉協会Paw in Hand」さんのホームページです。

https://pawinhand.or.jp/2020/04/11/smile/

理屈抜きにこちらも笑ってしまいます。動物たちには勝てません。私のベストは、最後に登場する“水を飲む柴犬”です。

同時に、ただのネットサーフィンに終わらないように、動物共生・福祉協会Paw in Handさんの他のページをしっかり見て、動物の「いのち」を守るために奮闘していらっしゃる、このような方々がいるのだということを知ることにつなげていけば、昨日書いた、「心の中の旅」になりますよね。

「笑う」ということに戻ります。私が高校時代から読み続けてきたのは、茨木のり子さん(1926~2006)の詩集です。「わたしが一番きれいだったとき」「自分の感受性くらい」といった詩が、今でも高校の国語の教科書で読むことができます。私は彼女の詩を読みながら、凛(りん)として生きる姿勢にあこがれてきました。

そんな茨木のり子さんの晩年の詩集『倚(よ)りかからず』に「笑う能力」という詩が収められています。その一部を引用します。(『茨木のり子集 言の葉3』筑摩書房、2002年)

(……)

若い娘がだるそうに喋っていた

わたしねえ ポエムをひとつ作って

彼に贈ったの 虫っていう題

「あたし 蚤(のみ)かダニになりたいの

そうすれば二十四時間あなたにくっついていられる」

はちゃめちゃな幅の広さよ ポエムとは

(……)

深夜 ひとり声をたてて笑えば

われながら鬼気迫るものあり

ひやりともするのだが そんな時

もう一人の私が耳もとで囁く

「よろしい

お前にはまだ笑う能力が残っている」

(……)

この詩集を最初に読んだとき、私はこの詩の意味がまったくわからなかったです。茨木さんもお歳を召されて、丸くなったなあくらいの感想。

でも、今は「鬼気迫る」くらいこの詩のもつ力がわかってきました。私たちは、笑うことで、一息つき、生きることを肯定していくのです。「笑う能力」が残っているのならば、私たちは闘い続けることができるのです。

その2が特に大切です。「笑い」が消えないような人間関係にすることが目標です。だからこそ、4月14日のブログで報告した、バドミントン部の生徒たちが作った動画は、教職員の「いのち」に大きな力を与えてくれたのだと思っています。

「笑い」とは人間特有の感情だと言う人もいますが、昔、愛犬を飼っていた経験から言うと、動物も笑うという意見のほうに私は共感してしまいます。

最近、友人から教えてもらった、動物たちの「スマイル」を映し出したスライド動画が、あまりに秀逸なので、日曜日のティータイムに紹介します。「一般社団法人 動物共生・福祉協会Paw in Hand」さんのホームページです。

https://pawinhand.or.jp/2020/04/11/smile/

理屈抜きにこちらも笑ってしまいます。動物たちには勝てません。私のベストは、最後に登場する“水を飲む柴犬”です。

同時に、ただのネットサーフィンに終わらないように、動物共生・福祉協会Paw in Handさんの他のページをしっかり見て、動物の「いのち」を守るために奮闘していらっしゃる、このような方々がいるのだということを知ることにつなげていけば、昨日書いた、「心の中の旅」になりますよね。

「笑う」ということに戻ります。私が高校時代から読み続けてきたのは、茨木のり子さん(1926~2006)の詩集です。「わたしが一番きれいだったとき」「自分の感受性くらい」といった詩が、今でも高校の国語の教科書で読むことができます。私は彼女の詩を読みながら、凛(りん)として生きる姿勢にあこがれてきました。

そんな茨木のり子さんの晩年の詩集『倚(よ)りかからず』に「笑う能力」という詩が収められています。その一部を引用します。(『茨木のり子集 言の葉3』筑摩書房、2002年)

(……)

若い娘がだるそうに喋っていた

わたしねえ ポエムをひとつ作って

彼に贈ったの 虫っていう題

「あたし 蚤(のみ)かダニになりたいの

そうすれば二十四時間あなたにくっついていられる」

はちゃめちゃな幅の広さよ ポエムとは

(……)

深夜 ひとり声をたてて笑えば

われながら鬼気迫るものあり

ひやりともするのだが そんな時

もう一人の私が耳もとで囁く

「よろしい

お前にはまだ笑う能力が残っている」

(……)

この詩集を最初に読んだとき、私はこの詩の意味がまったくわからなかったです。茨木さんもお歳を召されて、丸くなったなあくらいの感想。

でも、今は「鬼気迫る」くらいこの詩のもつ力がわかってきました。私たちは、笑うことで、一息つき、生きることを肯定していくのです。「笑う能力」が残っているのならば、私たちは闘い続けることができるのです。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長