「高校生と南木曽町の大人が本気に地域づくりを語り合う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月28日18:28

今日は、南木曽町と蘇南高校の初めての試みである、地域共創プロジェクト集会を南木曽会館で行いました。

町議会・役場職員・農業委員会・商工会・小学校をはじめとする様々な皆さんが集い、そのなかで3年生の代表が探究学習の成果を発表しました。代表とは、①水田の自動水量調節装置を開発してきたアルディーノウギョウ班と、②ホタルの舞う環境を復活させて新たな観光資源にしようとしているホタル班です。

今回の集会は、「高校生がここまで頑張りました」という報告ではなく、持続可能な地域を創造するために高校生が探究していることを、地域の大人の皆さんとさらに一緒にプロジェクト化するために、意見交流をしましょうという機会です。

つまり、高校生と地域の大人が、本気で地域を一緒につくるための集会なのです。

高齢者がどんどん離農している現実をくいとめるために、安価で確実な水田の水量自動調節の実証実験ができないものか。本校の暗室で着実に育っているホタルを放流する水路を町内で確保できないものか。こうした生徒の問題意識に、何人もの大人の皆さんが、アドバイスや協力を発言してくださいました。

最後に勝野副町長さんから「つながる・つなぐ」を大切にする蘇南高校の探究をみんなで活かしていこうという温かな励ましをいただきました。

私は3年間蘇南高校の学びを先生たち、生徒たちと積み重ねてきて、とうとう今日の集いの実現に至ったということに、深い達成感を抱いています。今日の集会には、プロジェクトを引き継ごうとしている2年生も参加しました。

蘇南高校は、この世界をよりよくするために、学び、つながり、行動する高校です。

今日、参加して熱心な討論をしてくださった皆様と、集会を企画してくださった南木曽町・南木曽町議会の皆様に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

町議会・役場職員・農業委員会・商工会・小学校をはじめとする様々な皆さんが集い、そのなかで3年生の代表が探究学習の成果を発表しました。代表とは、①水田の自動水量調節装置を開発してきたアルディーノウギョウ班と、②ホタルの舞う環境を復活させて新たな観光資源にしようとしているホタル班です。

今回の集会は、「高校生がここまで頑張りました」という報告ではなく、持続可能な地域を創造するために高校生が探究していることを、地域の大人の皆さんとさらに一緒にプロジェクト化するために、意見交流をしましょうという機会です。

つまり、高校生と地域の大人が、本気で地域を一緒につくるための集会なのです。

高齢者がどんどん離農している現実をくいとめるために、安価で確実な水田の水量自動調節の実証実験ができないものか。本校の暗室で着実に育っているホタルを放流する水路を町内で確保できないものか。こうした生徒の問題意識に、何人もの大人の皆さんが、アドバイスや協力を発言してくださいました。

最後に勝野副町長さんから「つながる・つなぐ」を大切にする蘇南高校の探究をみんなで活かしていこうという温かな励ましをいただきました。

私は3年間蘇南高校の学びを先生たち、生徒たちと積み重ねてきて、とうとう今日の集いの実現に至ったということに、深い達成感を抱いています。今日の集会には、プロジェクトを引き継ごうとしている2年生も参加しました。

蘇南高校は、この世界をよりよくするために、学び、つながり、行動する高校です。

今日、参加して熱心な討論をしてくださった皆様と、集会を企画してくださった南木曽町・南木曽町議会の皆様に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

「日本西洋史学会の学会誌に書評論文を発表する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月27日21:29

日本西洋史学会の学会誌『西洋史学』に書評論文を発表しました。

依頼を受けての執筆ですが、私自身が読んで深い感銘をおぼえた書物の意義について、広く紹介することは、とてもやりがいのある仕事です。

今回、私が書評したのは、南塚信吾編『国際関係史から世界史へ』(ミネルヴァ書房)です。19世紀から21世紀までの全世界の歴史を各国史のフレームをこえて論じた、すぐれた試みの論文集です。

私が書評で目指していることは三つあります。

①その本の内容を正確に要約すること。

②その本の最もすばらしい意義だと思う点を的確に指摘すること。

③その本の論理を別の角度から整理し直してみて、一歩深めた読み方を提示すること。

①②は当然のことですが、③まで出来て初めて書評たりえるのでしょう。しかしどれもとても難しいことで、自分の書評が及第点だとは言えません。

でも書評を執筆することは、何より自分にとって大切な学びになるのです。

依頼を受けての執筆ですが、私自身が読んで深い感銘をおぼえた書物の意義について、広く紹介することは、とてもやりがいのある仕事です。

今回、私が書評したのは、南塚信吾編『国際関係史から世界史へ』(ミネルヴァ書房)です。19世紀から21世紀までの全世界の歴史を各国史のフレームをこえて論じた、すぐれた試みの論文集です。

私が書評で目指していることは三つあります。

①その本の内容を正確に要約すること。

②その本の最もすばらしい意義だと思う点を的確に指摘すること。

③その本の論理を別の角度から整理し直してみて、一歩深めた読み方を提示すること。

①②は当然のことですが、③まで出来て初めて書評たりえるのでしょう。しかしどれもとても難しいことで、自分の書評が及第点だとは言えません。

でも書評を執筆することは、何より自分にとって大切な学びになるのです。

「芸術は爆発だ!」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月24日20:24

この時期の昇降口ロビーは、美術の授業で生徒たちが創作した作品が展示されており、なかなかの見ごたえです。

その1 「ピューターでつくるペーパーウェイト」

→金属を鋳型に流し込んでペーパーウェイトを作るのですが、この鋳型を作るのが一苦労なのです。私も授業を参観しましたが、とても面白かった。

その2 「七転び八起き 変わり起き上がり小法師をつくろう」

→カラフルな起き上がり小法師が並び、なかなかの壮観です。起き上がり小法師のように生きていきたいものですね。

その3 「藍染でつくるトートバッグ」

→美術の時間で藍染をすることが可能なのだと私は驚きました。さすがに天然の藍ではないのですが・・・。

その4 「カクダイ」

→拡大されたキーとかハサミがロビーに展示されています。何気ない日用品のなかにひそむカタチの美を拡大して見せてくれています。

教科担当の吉田先生のアクロバティックな授業実践に、日々驚き、楽しませていただきました。

芸術はやっぱり爆発です。でもそれは非日常ではありません。

「芸術は、ちょうど毎日の食べものと同じように、人間の生命にとって欠くことのできない、絶対的な必要物、むしろ生きることそのものだと思います。」(岡本太郎)

その1 「ピューターでつくるペーパーウェイト」

→金属を鋳型に流し込んでペーパーウェイトを作るのですが、この鋳型を作るのが一苦労なのです。私も授業を参観しましたが、とても面白かった。

その2 「七転び八起き 変わり起き上がり小法師をつくろう」

→カラフルな起き上がり小法師が並び、なかなかの壮観です。起き上がり小法師のように生きていきたいものですね。

その3 「藍染でつくるトートバッグ」

→美術の時間で藍染をすることが可能なのだと私は驚きました。さすがに天然の藍ではないのですが・・・。

その4 「カクダイ」

→拡大されたキーとかハサミがロビーに展示されています。何気ない日用品のなかにひそむカタチの美を拡大して見せてくれています。

教科担当の吉田先生のアクロバティックな授業実践に、日々驚き、楽しませていただきました。

芸術はやっぱり爆発です。でもそれは非日常ではありません。

「芸術は、ちょうど毎日の食べものと同じように、人間の生命にとって欠くことのできない、絶対的な必要物、むしろ生きることそのものだと思います。」(岡本太郎)

「鳥の眼で3年間を振り返ってみる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月22日17:51

昨日は商業校長会で長野市に出張でした。寒風吹きすさび、雪も降る天気でしたので、夜遅く南木曽に戻って、ほんわりとした温かさを感じ、ほっとしたのでした。

でも長野に行くときにいつも感動するのは、姨捨SAから見る善光寺平の風景です。「鳥の眼」で人々が生活している空間を眺めると、それぞれの魅力ある場所どうしがつながって見えてきて、新たな気づきも得られます。

実は、今日の午後は、2時間ほど校長室を閉めきり、卒業式の式辞の原稿を整えました。

「鳥の眼」で卒業生の3年間を眺めてみたのです。

3年前、4月7日に入学した彼ら/彼女らは、4月10日から約2カ月の自宅待機となりました。友人もできていない。所属する部も決めていない。学習方法のガイダンスもまだ。そんななかでの自宅待機でした。教職員も生徒も必死にオンライン授業を進めました。その年の夏は、大雨で中央西線が寸断され、別の理由での自宅待機が続きました。

2年次にも夏と冬の2回、コロナ予防のための自宅待機がありました。でもこれまでの経験値の集積があって、準備万端で乗り越えてきました。

できなかったことがいくつもあります。でもこの状況下でもやりきったことも多いです。修学旅行、クラスマッチ、文化祭、何より日々の学習。最後に3年生たちは就職も進学も、めざましいくらいに合格を重ねてきました。

この3年間を振り返って、よく自分に校長がつとまったなと思います。

でもこの生徒たちと一緒だからこそ頑張ってこられたのです。

その生徒たちとの別れのときが近づいてきています。

万感を抑え、式辞とパワーポイント(今回もプレゼン方式のスピーチです)の作成に全力投球しようと思います。

でも長野に行くときにいつも感動するのは、姨捨SAから見る善光寺平の風景です。「鳥の眼」で人々が生活している空間を眺めると、それぞれの魅力ある場所どうしがつながって見えてきて、新たな気づきも得られます。

実は、今日の午後は、2時間ほど校長室を閉めきり、卒業式の式辞の原稿を整えました。

「鳥の眼」で卒業生の3年間を眺めてみたのです。

3年前、4月7日に入学した彼ら/彼女らは、4月10日から約2カ月の自宅待機となりました。友人もできていない。所属する部も決めていない。学習方法のガイダンスもまだ。そんななかでの自宅待機でした。教職員も生徒も必死にオンライン授業を進めました。その年の夏は、大雨で中央西線が寸断され、別の理由での自宅待機が続きました。

2年次にも夏と冬の2回、コロナ予防のための自宅待機がありました。でもこれまでの経験値の集積があって、準備万端で乗り越えてきました。

できなかったことがいくつもあります。でもこの状況下でもやりきったことも多いです。修学旅行、クラスマッチ、文化祭、何より日々の学習。最後に3年生たちは就職も進学も、めざましいくらいに合格を重ねてきました。

この3年間を振り返って、よく自分に校長がつとまったなと思います。

でもこの生徒たちと一緒だからこそ頑張ってこられたのです。

その生徒たちとの別れのときが近づいてきています。

万感を抑え、式辞とパワーポイント(今回もプレゼン方式のスピーチです)の作成に全力投球しようと思います。

「皆勤賞を廃止すべきだという教育論について考える」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月20日20:02

『月刊生徒指導』に皆勤賞を廃止すべきであるという「特別企画」の記事が掲載されています。

コロナの流行で「具合が悪いときはちゃんと休むこと」が必要だから、皆勤賞によって「具合が悪くても頑張って休まないこと」を奨励してきた学校教育は、進む道を転換すべきだと言うのです。

実際にコロナ禍で皆勤賞を廃止した学校は、全国で26%にのぼるのだとか。(皆勤賞存続の学校は43%)

私はこの記事にとっても「?」の感想をもちました。理由はいくつもあります。

①コロナ禍であろうがなかろうが、「具合が悪いときはちゃんと休むこと」が当たり前であって、それと皆勤賞は関係ないのではないでしょうか。

②コロナ予防のために「発熱・せき・のどの痛み」などは出席停止扱いなので、それで休んだとしても皆勤賞には影響ありません。

③休み休みしながら学校を続ける(高校時代の私はこれ)もよし、悩んだ結果として別の学校に進路変更するのもよし、色んな高校生活があっていいのです。そのひとつとして、休まずに登校し続けた高校生活があったとすれば、その丈夫さと自己節制、勤勉さを評価してあげてもよいのではないでしょうか。

④もちろん皆勤賞をとることを強制したり、目標にしたりせず、自然の流れのなかで皆勤になったことに対して、「素敵ですね」と拍手を贈ればいいのだと思うのです。

というわけで、本校は皆勤賞を続けます。

ちなみに今年度の3年生(卒業生)67名のうち、皆勤賞(欠課5コマ以内)は14名、精勤賞(欠席2日以内)は同じく14名でした。計28名を卒業式の時に表彰します。なんと4割(!)の生徒が対象者になりました。

出席停止扱いの対象が広がった影響もあるでしょうが、日々、蘇南高校の丘の上に登ってきてくれた生徒たちは、私には、富士山に毎日登る超人たちと重なって見えます。

卒業式では、「自分には出来ないから、皆さんに憧れます」と拍手を贈るつもりです。

コロナの流行で「具合が悪いときはちゃんと休むこと」が必要だから、皆勤賞によって「具合が悪くても頑張って休まないこと」を奨励してきた学校教育は、進む道を転換すべきだと言うのです。

実際にコロナ禍で皆勤賞を廃止した学校は、全国で26%にのぼるのだとか。(皆勤賞存続の学校は43%)

私はこの記事にとっても「?」の感想をもちました。理由はいくつもあります。

①コロナ禍であろうがなかろうが、「具合が悪いときはちゃんと休むこと」が当たり前であって、それと皆勤賞は関係ないのではないでしょうか。

②コロナ予防のために「発熱・せき・のどの痛み」などは出席停止扱いなので、それで休んだとしても皆勤賞には影響ありません。

③休み休みしながら学校を続ける(高校時代の私はこれ)もよし、悩んだ結果として別の学校に進路変更するのもよし、色んな高校生活があっていいのです。そのひとつとして、休まずに登校し続けた高校生活があったとすれば、その丈夫さと自己節制、勤勉さを評価してあげてもよいのではないでしょうか。

④もちろん皆勤賞をとることを強制したり、目標にしたりせず、自然の流れのなかで皆勤になったことに対して、「素敵ですね」と拍手を贈ればいいのだと思うのです。

というわけで、本校は皆勤賞を続けます。

ちなみに今年度の3年生(卒業生)67名のうち、皆勤賞(欠課5コマ以内)は14名、精勤賞(欠席2日以内)は同じく14名でした。計28名を卒業式の時に表彰します。なんと4割(!)の生徒が対象者になりました。

出席停止扱いの対象が広がった影響もあるでしょうが、日々、蘇南高校の丘の上に登ってきてくれた生徒たちは、私には、富士山に毎日登る超人たちと重なって見えます。

卒業式では、「自分には出来ないから、皆さんに憧れます」と拍手を贈るつもりです。

「生徒たちが妻籠宿をアイスキャンドルで飾りました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月20日13:53

2月18日(土)に、生徒会の執行部の生徒たちが、妻籠宿「氷雪の灯祭り」のボランティアを行いました。

冬の妻籠宿に600個のアイスキャンドルを飾る作業のうち、光徳寺の階段や妻籠宿本陣前のキャンドルを設置したのです。生徒たちは、氷を握りしめたときの冷たさに耐えながら、あれよあれよと作業を進めていき、ロウソクに火がともる瞬間を待ちました。

あいにくの雨模様でしたが、何とか無事に着火でき、本陣前のハート型(矢に射抜かれています)キャンドルは、大勢の観光客の皆さんの撮影スポットになっていました。

日本遺産の妻籠宿は、どうしても冬季の観光客が少なくなります。

でも昨日はインバウンドの方が大勢おり、日本人の見物客も含めて、通りがとても賑やかでした。

妻籠宿が長く未来に受け継がれていくためにも、若者たちの感性と参加を大切にしていくことが必要だろうと、アイスキャンドルの列を眺めながら考えた夜でした。

冬の妻籠宿に600個のアイスキャンドルを飾る作業のうち、光徳寺の階段や妻籠宿本陣前のキャンドルを設置したのです。生徒たちは、氷を握りしめたときの冷たさに耐えながら、あれよあれよと作業を進めていき、ロウソクに火がともる瞬間を待ちました。

あいにくの雨模様でしたが、何とか無事に着火でき、本陣前のハート型(矢に射抜かれています)キャンドルは、大勢の観光客の皆さんの撮影スポットになっていました。

日本遺産の妻籠宿は、どうしても冬季の観光客が少なくなります。

でも昨日はインバウンドの方が大勢おり、日本人の見物客も含めて、通りがとても賑やかでした。

妻籠宿が長く未来に受け継がれていくためにも、若者たちの感性と参加を大切にしていくことが必要だろうと、アイスキャンドルの列を眺めながら考えた夜でした。

「福島の学友との出会い、そして新しい連載のなかで」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月17日20:20

吉田千亜さんの新連載「原発事故12年後の「子どもたち」」が雑誌『世界』(岩波書店)で始まりました。

私は、吉田さんの紡ぎ出すことばのアウラ(質感)のファンなのです。

福島県にかかわる「風評被害」を払しょくする動きのなかで、原発事故の被害そのものまで忘却されたり、別の記憶におきかえられてしまったりすることが、今の日本では進んでいます。

吉田さんは、次世代に原発事故の記憶をラジオで伝えようとしている大学生や、甲状腺がんの告知を受けて手術を受けた青年、そして福島県立ふたば未来学園中学・高校で子どもたちと学ぶ教師などを丁寧な取材を重ねて描き出していきます。

ふたば未来学園の教師は、林裕文先生です。福島県の中通りの高校で教員生活をしていたときに事故が起こり、その後、どのような思いでふたば未来学園に勤めているのか、女子生徒に「子どもが産めなくなるんでしょうか」と質問された衝撃から、授業の内容を再構築するようになったことなどが、描かれます。

実は、林先生は、私が親しく学び合う友人です。私が蘇南高校の校長になってからは、本校の探究学習にたくさんのアドバイスをいただいてきました。

私は世界史の授業の終着駅を、福島原発の事故におき、そのことを拙著でも書いてきました。それを読んだ林先生が飯田市に会いに来てくださり、それ以来の学び合いです。

今回の吉田さんのルポルタージュでは、林先生が私と出会った場面が描かれ、私の『世界史との対話』の一節が引用されています。

自分の大切な原点が、他者のまなざしによって描かれることで、私は改めて自分がどう生きるべきかを再確認できたような気がします。

吉田さんに深い感謝の思いをいだきつつ、これからの連載を楽しみにします。

私は、吉田さんの紡ぎ出すことばのアウラ(質感)のファンなのです。

福島県にかかわる「風評被害」を払しょくする動きのなかで、原発事故の被害そのものまで忘却されたり、別の記憶におきかえられてしまったりすることが、今の日本では進んでいます。

吉田さんは、次世代に原発事故の記憶をラジオで伝えようとしている大学生や、甲状腺がんの告知を受けて手術を受けた青年、そして福島県立ふたば未来学園中学・高校で子どもたちと学ぶ教師などを丁寧な取材を重ねて描き出していきます。

ふたば未来学園の教師は、林裕文先生です。福島県の中通りの高校で教員生活をしていたときに事故が起こり、その後、どのような思いでふたば未来学園に勤めているのか、女子生徒に「子どもが産めなくなるんでしょうか」と質問された衝撃から、授業の内容を再構築するようになったことなどが、描かれます。

実は、林先生は、私が親しく学び合う友人です。私が蘇南高校の校長になってからは、本校の探究学習にたくさんのアドバイスをいただいてきました。

私は世界史の授業の終着駅を、福島原発の事故におき、そのことを拙著でも書いてきました。それを読んだ林先生が飯田市に会いに来てくださり、それ以来の学び合いです。

今回の吉田さんのルポルタージュでは、林先生が私と出会った場面が描かれ、私の『世界史との対話』の一節が引用されています。

自分の大切な原点が、他者のまなざしによって描かれることで、私は改めて自分がどう生きるべきかを再確認できたような気がします。

吉田さんに深い感謝の思いをいだきつつ、これからの連載を楽しみにします。

「カナダ語学研修の最終説明会を行いました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月16日19:51

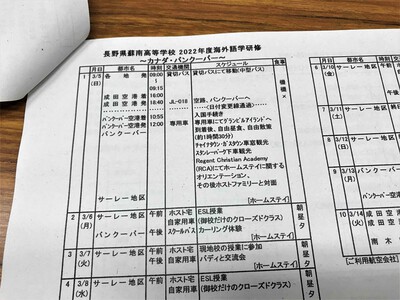

今日は、3月5日に出発する2年生のカナダ語学研修の最終説明会を行いました。

参加生徒とともに保護者の皆さんにも参加していただけるように、夜18時からオンラインの形で開催しました。

10日間の詳細なスケジュールや、出入国手続きのこと、持ち物についての最終確認などをして、万全の準備をすすめるよう、説明をしました。

また、コロナに感染しないよう、直前の5日間は語学研修参加者だけを別室で隔離し、十分な間隔をとりながら特別編成授業を行うことも伝えました。私たちとすれば、考え得る限りの万策をとって語学研修に臨む覚悟です。

この短期留学のために、本校からは英語科の教員2名を引率者として、12名の生徒たちを支援します。

生徒の旅費の半額、そして引率教員の旅費の全額を南木曽町から支援していただいているおかげで、この短期留学が実現しています。

カナダのバンクーバーで生徒たちはホームステイをしながら、学生たちと交流し、カーリングなどのスポーツを楽しみ、日系センターなどで歴史学習をし、また、語学のレッスンを現地の学校で進めます。

生徒たちはきっとひとまわり成長した姿になって帰ってくるのでしょう。

参加生徒とともに保護者の皆さんにも参加していただけるように、夜18時からオンラインの形で開催しました。

10日間の詳細なスケジュールや、出入国手続きのこと、持ち物についての最終確認などをして、万全の準備をすすめるよう、説明をしました。

また、コロナに感染しないよう、直前の5日間は語学研修参加者だけを別室で隔離し、十分な間隔をとりながら特別編成授業を行うことも伝えました。私たちとすれば、考え得る限りの万策をとって語学研修に臨む覚悟です。

この短期留学のために、本校からは英語科の教員2名を引率者として、12名の生徒たちを支援します。

生徒の旅費の半額、そして引率教員の旅費の全額を南木曽町から支援していただいているおかげで、この短期留学が実現しています。

カナダのバンクーバーで生徒たちはホームステイをしながら、学生たちと交流し、カーリングなどのスポーツを楽しみ、日系センターなどで歴史学習をし、また、語学のレッスンを現地の学校で進めます。

生徒たちはきっとひとまわり成長した姿になって帰ってくるのでしょう。

「3年生たちが校舎のリノベーションをしてくれました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月15日13:40

現在3年生は自宅研修期間中で、大学受験を続けている生徒もいれば、自動車教習所に通っている生徒もいます。

毎週木曜日だけは登校日になっていて、社会に巣立っていくための研修や高校生活のまとめを行っています。

先週の2月9日の登校日は、3年間学んだ蘇南高校の校舎をきれいにして後輩たちに引き継ごうというコンセプトで、徹底した清掃をしてくれました。

壁をスポンジで磨いて純白をよみがえらせてくれたり、経年劣化がはなはだしい箇所にはペンキを塗ってリノベーションをしてくれたりしました。この壁のペンキ塗りは今年で3年目になり、今回で校舎のすみずみまでリニューアルされました。

将来、自分の住む家を自分でリノベーションできるような、たくましい大人になってほしいと私は思っています。

生徒たちは、後輩たちに美しい校舎を残していくという誠実な思いで、半日の作業に汗を流してくれました。その明るい笑顔を見るにつけ、3年生たちともうすぐ別れるという淋しさが、心の底からこみあげてきます。卒業式は、心からのうれしさと淋しさがないませになった、お祝いなのです。

毎週木曜日だけは登校日になっていて、社会に巣立っていくための研修や高校生活のまとめを行っています。

先週の2月9日の登校日は、3年間学んだ蘇南高校の校舎をきれいにして後輩たちに引き継ごうというコンセプトで、徹底した清掃をしてくれました。

壁をスポンジで磨いて純白をよみがえらせてくれたり、経年劣化がはなはだしい箇所にはペンキを塗ってリノベーションをしてくれたりしました。この壁のペンキ塗りは今年で3年目になり、今回で校舎のすみずみまでリニューアルされました。

将来、自分の住む家を自分でリノベーションできるような、たくましい大人になってほしいと私は思っています。

生徒たちは、後輩たちに美しい校舎を残していくという誠実な思いで、半日の作業に汗を流してくれました。その明るい笑顔を見るにつけ、3年生たちともうすぐ別れるという淋しさが、心の底からこみあげてきます。卒業式は、心からのうれしさと淋しさがないませになった、お祝いなのです。

「雪に耐えて梅花麗し」

Posted by 蘇南高等学校長.

2023年02月14日17:46

今日は、ぽかぽか陽気の快晴で、春の足音が聞こえてくるようでした。

来客用駐車場の表示を設置しようとしているので、その設計のために前庭に行くと、「なんと!」、紅梅と白梅が開花していました。

春の気配が確かに蘇南高校のまわりにたちこめてきています。

3月4日の卒業式の準備も進んでおり、今回は前日の「3年生を送る会」を復活させます。保護者の人数制限はなくしました。そして来賓のご招待もすべてではないにしても復活させます。南木曽町・大桑村・中津川市の要職の皆様から出席のお返事をいただいており、大勢で3年生の卒業を祝いたいと考えています。

また、3月5日から10日間、2年生の12名をカナダ語学研修に送り出します。

学校単位のまとまった短期留学とすると、コロナ禍のなか長野県の先陣をきることになります。今日は旅行業者と綿密な打ち合わせを行い、あさって生徒・保護者への直前の説明会を行う予定です。

まさに「雪に耐えて梅花麗し」。この言葉をかみしめています。

来客用駐車場の表示を設置しようとしているので、その設計のために前庭に行くと、「なんと!」、紅梅と白梅が開花していました。

春の気配が確かに蘇南高校のまわりにたちこめてきています。

3月4日の卒業式の準備も進んでおり、今回は前日の「3年生を送る会」を復活させます。保護者の人数制限はなくしました。そして来賓のご招待もすべてではないにしても復活させます。南木曽町・大桑村・中津川市の要職の皆様から出席のお返事をいただいており、大勢で3年生の卒業を祝いたいと考えています。

また、3月5日から10日間、2年生の12名をカナダ語学研修に送り出します。

学校単位のまとまった短期留学とすると、コロナ禍のなか長野県の先陣をきることになります。今日は旅行業者と綿密な打ち合わせを行い、あさって生徒・保護者への直前の説明会を行う予定です。

まさに「雪に耐えて梅花麗し」。この言葉をかみしめています。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長