「人生のスタンスということを中学生に問いかけてみる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月29日16:35

今日の午前、中学生体験入学を開催しました。

木曽郡と岐阜県中津川市から大勢の中学生と保護者・引率教員の皆さんに来校していただきました。本当にありがとうございました。

全体会では、校長からの学校紹介、生徒からの系列紹介・生徒会や部活動の紹介を行いました。

その後、体験授業①では、国語・数学・英語の習熟度授業を受けてもらいました。体験授業②では、総合学科の幅広い授業を工業・商業も含めて選択して受けてもらいました。そして大学受験のための補習授業を受けている生徒や部活動をしている生徒の様子を見てもらいました。

たくさんの内容を半日に凝縮しての体験入学でした。

中学生の皆さんに、私は「キャリアデザイン」ということについて話をしました。

早くに目標とする仕事を決めて努力しようとは、本校では言いません。「人生のスタンス」を描き、それを実現するためにはいくつもの職業があり、そのなかのどれかを選んだとしても、他の道も転職先とかパラレルキャリアとしていつも自分の中に残しておこうと、私は蘇南高校生に語っています。

中学生の頃、私は、研究者・作家・映画評論家などなりたい職業がいくつもあって、そのどれにもなれそうもないと思っていました。そしてそのどれでもない高校教員になりました。

でもなりたかった職業と高校教員という職業は、「世界のすばらしさを考えて伝える」という「人生のスタンス」が共通しているのだと思っています。

最近、私は本を書き、大学でも講義をし、高校演劇の会長をしています。作家・研究者・映画評論家と似たような仕事を並行してやらせていただいているのです。

生きていくときに根底におくべきは、職業という目標よりも、「人生のスタンス」なのではないでしょうか。

木曽郡と岐阜県中津川市から大勢の中学生と保護者・引率教員の皆さんに来校していただきました。本当にありがとうございました。

全体会では、校長からの学校紹介、生徒からの系列紹介・生徒会や部活動の紹介を行いました。

その後、体験授業①では、国語・数学・英語の習熟度授業を受けてもらいました。体験授業②では、総合学科の幅広い授業を工業・商業も含めて選択して受けてもらいました。そして大学受験のための補習授業を受けている生徒や部活動をしている生徒の様子を見てもらいました。

たくさんの内容を半日に凝縮しての体験入学でした。

中学生の皆さんに、私は「キャリアデザイン」ということについて話をしました。

早くに目標とする仕事を決めて努力しようとは、本校では言いません。「人生のスタンス」を描き、それを実現するためにはいくつもの職業があり、そのなかのどれかを選んだとしても、他の道も転職先とかパラレルキャリアとしていつも自分の中に残しておこうと、私は蘇南高校生に語っています。

中学生の頃、私は、研究者・作家・映画評論家などなりたい職業がいくつもあって、そのどれにもなれそうもないと思っていました。そしてそのどれでもない高校教員になりました。

でもなりたかった職業と高校教員という職業は、「世界のすばらしさを考えて伝える」という「人生のスタンス」が共通しているのだと思っています。

最近、私は本を書き、大学でも講義をし、高校演劇の会長をしています。作家・研究者・映画評論家と似たような仕事を並行してやらせていただいているのです。

生きていくときに根底におくべきは、職業という目標よりも、「人生のスタンス」なのではないでしょうか。

「明日の中学生体験入学、お待ちしています」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月28日18:10

明日は、中学生体験入学です。

本日、木曽地域の感染警戒レベルが3から4に引き上げられてしまいましたが、体験入学は中学生の皆さんが進路を決めるためのとても大切な機会であることから、感染防止策を強化して実施します。

心配しておられるであろう保護者・生徒の皆さんへのメッセージをホームページに掲載しています。

コチラからご覧ください。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220728_sonan_taikennyuugaku_chokuzenrenraku.pdf

是非、蘇南高校の教育方針を知っていただきたいと思っています。本校の授業の様子、生徒たちの姿にふれてください。

皆さんのご来場をお待ちしています。

本日、木曽地域の感染警戒レベルが3から4に引き上げられてしまいましたが、体験入学は中学生の皆さんが進路を決めるためのとても大切な機会であることから、感染防止策を強化して実施します。

心配しておられるであろう保護者・生徒の皆さんへのメッセージをホームページに掲載しています。

コチラからご覧ください。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220728_sonan_taikennyuugaku_chokuzenrenraku.pdf

是非、蘇南高校の教育方針を知っていただきたいと思っています。本校の授業の様子、生徒たちの姿にふれてください。

皆さんのご来場をお待ちしています。

「夏休み前の全校集会をポーランドとむすんで行う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月27日18:05

今日が夏休み前最後の授業日でした。

全校集会では、校長講話で「平和を望むなら何をすべきか」というテーマでウクライナ戦争をとりあげました。

ウクライナの人々を支援するために、「直接的暴力」に抗するための軍事力だけでなく、「構造的暴力」(つまり貧困とか不平等にさらされること)に抗するための民間人の支援活動がとても大きな意味をもっているのだということを、生徒に語りかけました。

古代ローマには、「平和を望むなら、戦いに備えよ」という諺があります。「平和を望むなら、平和を創る主人公になって人々を支えよ」が講話の結論です。(全文はコチラです。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220727_kouwa.pdf )

このような話をしたのは、7月上旬の蘇峡祭の地域物産店の利益(約2万円)を、生徒たちがウクライナの避難民支援に送りたいと希望して、長野県出身でポーランドの日本人学校の教頭先生をしながら、ウクライナ支援活動に奔走している坂本龍太朗さんに送金したからです。

坂本さんのような民間人の活動こそ、ウクライナの人々を「構造的暴力」から救うとても大切な活動なのだと、生徒たちに伝えました。

続いて坂本さんが、この超多忙な日々の中、ワルシャワから生徒たちにビデオメッセージを送ってくれました。9分にわたる語りかけは、とても心動かされるものでした。最後の部分だけを紹介します。

「(前略) 今皆さんが学んでいることは、皆さんのためだけのものではありません。世界の人々をつなぐため、助けるために学んでいるのです。

だから今回のウクライナ戦争についても他人ごととせずに関心を持ち続けてほしい。そして今でなくてもいいから、将来、ウクライナのために何ができるか、そして日本の平和のために何ができるかを、学びながら考えてほしい。

以上が皆さんへの私からのメッセージです。終業式を自分の国で自分の言葉で迎えられる。それがいかに平和なことなのか、幸せなことなのか。学べることがいかに幸せなことなのかを、もう一度ここで考えてください。」

最後に生徒会長からお礼のスピーチと全校生徒からのエールを坂本さんに贈りました。

「私は、人の命を支えるための学びをしていくつもりなので、ウクライナの人々が普通に殺されてしまう現状は良くないことだと考えます。ウクライナで起こっている戦争について関心をもちつづけていきたい。」(生徒会長の上野さん)

「現在、感染症や各国の関係性など、たくさんの苦難があると思いますが、坂本さんがその苦難に打ち克てるよう、遠い場所からではありますが私たちは応援しています。」(応援団長の上田さん)

スピーチと全校生徒のエールはビデオ録画にして、ワルシャワに送りました。

2022年の夏に平和について考えたことが、生徒たちの心の中に一粒の「平和の種子」を蒔くことになったのではないかと思っています。

全校集会では、校長講話で「平和を望むなら何をすべきか」というテーマでウクライナ戦争をとりあげました。

ウクライナの人々を支援するために、「直接的暴力」に抗するための軍事力だけでなく、「構造的暴力」(つまり貧困とか不平等にさらされること)に抗するための民間人の支援活動がとても大きな意味をもっているのだということを、生徒に語りかけました。

古代ローマには、「平和を望むなら、戦いに備えよ」という諺があります。「平和を望むなら、平和を創る主人公になって人々を支えよ」が講話の結論です。(全文はコチラです。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220727_kouwa.pdf )

このような話をしたのは、7月上旬の蘇峡祭の地域物産店の利益(約2万円)を、生徒たちがウクライナの避難民支援に送りたいと希望して、長野県出身でポーランドの日本人学校の教頭先生をしながら、ウクライナ支援活動に奔走している坂本龍太朗さんに送金したからです。

坂本さんのような民間人の活動こそ、ウクライナの人々を「構造的暴力」から救うとても大切な活動なのだと、生徒たちに伝えました。

続いて坂本さんが、この超多忙な日々の中、ワルシャワから生徒たちにビデオメッセージを送ってくれました。9分にわたる語りかけは、とても心動かされるものでした。最後の部分だけを紹介します。

「(前略) 今皆さんが学んでいることは、皆さんのためだけのものではありません。世界の人々をつなぐため、助けるために学んでいるのです。

だから今回のウクライナ戦争についても他人ごととせずに関心を持ち続けてほしい。そして今でなくてもいいから、将来、ウクライナのために何ができるか、そして日本の平和のために何ができるかを、学びながら考えてほしい。

以上が皆さんへの私からのメッセージです。終業式を自分の国で自分の言葉で迎えられる。それがいかに平和なことなのか、幸せなことなのか。学べることがいかに幸せなことなのかを、もう一度ここで考えてください。」

最後に生徒会長からお礼のスピーチと全校生徒からのエールを坂本さんに贈りました。

「私は、人の命を支えるための学びをしていくつもりなので、ウクライナの人々が普通に殺されてしまう現状は良くないことだと考えます。ウクライナで起こっている戦争について関心をもちつづけていきたい。」(生徒会長の上野さん)

「現在、感染症や各国の関係性など、たくさんの苦難があると思いますが、坂本さんがその苦難に打ち克てるよう、遠い場所からではありますが私たちは応援しています。」(応援団長の上田さん)

スピーチと全校生徒のエールはビデオ録画にして、ワルシャワに送りました。

2022年の夏に平和について考えたことが、生徒たちの心の中に一粒の「平和の種子」を蒔くことになったのではないかと思っています。

「コロナだけでなく交通事故とも闘う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月26日14:40

今日は、夏の交通安全運動の啓発活動に本校の生徒たちが参加しました。

南木曽町・木曽警察署南木曽町交番・交通安全協会の皆さんと一緒に、国道19号の三留野(みどの)大橋交差点沿線に立って、ドライバーの皆さんに安全運転を呼び掛けたのです。向井町長さんも生徒たちとともに黄色のジャケットと帽子を着用して、国道に立ちました。

生徒たちは、信号が赤に変わったのに猛スピードで突っ込んでくる大型トラックをたびたび目撃しています。安全運転をしてもらいたいという願いは、とても真剣なのです。

啓発活動後、生徒会長の上野さんが、地域の皆さんに感想を述べました。

「今回の活動がただちに事故ゼロにつながるとは思っていませんが、少しでもドライバーの皆さんの心に安全運転への意識を呼び起こしたのならば、それだけで意味あることだと思いました。」と。

まさに参加した大人たちも同じ思いであったことでしょう。

折しも木曽郡北端の鳥居トンネルで大きな事故があり、初任者研修に向かう本校の職員たちがとても困った朝でした。

事故の少ない夏を生徒と一緒に願ったひとときになりました。

南木曽町・木曽警察署南木曽町交番・交通安全協会の皆さんと一緒に、国道19号の三留野(みどの)大橋交差点沿線に立って、ドライバーの皆さんに安全運転を呼び掛けたのです。向井町長さんも生徒たちとともに黄色のジャケットと帽子を着用して、国道に立ちました。

生徒たちは、信号が赤に変わったのに猛スピードで突っ込んでくる大型トラックをたびたび目撃しています。安全運転をしてもらいたいという願いは、とても真剣なのです。

啓発活動後、生徒会長の上野さんが、地域の皆さんに感想を述べました。

「今回の活動がただちに事故ゼロにつながるとは思っていませんが、少しでもドライバーの皆さんの心に安全運転への意識を呼び起こしたのならば、それだけで意味あることだと思いました。」と。

まさに参加した大人たちも同じ思いであったことでしょう。

折しも木曽郡北端の鳥居トンネルで大きな事故があり、初任者研修に向かう本校の職員たちがとても困った朝でした。

事故の少ない夏を生徒と一緒に願ったひとときになりました。

「コロナウイルスの猛威を前にして」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月25日18:03

新型コロナウイルスの第7波がこれまで経験したことのないような勢いで拡大しています。

「またか」という思いと、人流抑制を政治が積極的に行おうとしないなかで「学校独自の感染防止策をどれだけたてられるかが求められている」という認識で、日々緊張しています。

8月1日に実施予定であった2学年の「アカデミック・インターンシップ」は、愛知県の大学と専門学校に研修に行く予定でしたが、延期としました。とても残念ですが、100%安全に実施する自信がこの状況では持てません。また、時期をかえて実施することが可能な行事である以上、無理して実施すべきではないと考えました。

学校の中を見ても生徒たちはマスク着用に気を配っています。

今年の夏も異様な緊張感の中で迎えることになりました。

「またか」という思いと、人流抑制を政治が積極的に行おうとしないなかで「学校独自の感染防止策をどれだけたてられるかが求められている」という認識で、日々緊張しています。

8月1日に実施予定であった2学年の「アカデミック・インターンシップ」は、愛知県の大学と専門学校に研修に行く予定でしたが、延期としました。とても残念ですが、100%安全に実施する自信がこの状況では持てません。また、時期をかえて実施することが可能な行事である以上、無理して実施すべきではないと考えました。

学校の中を見ても生徒たちはマスク着用に気を配っています。

今年の夏も異様な緊張感の中で迎えることになりました。

「南木曽岳の登山道整備に汗を流し、金太郎の洞窟を訪ねる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月24日17:24

とっても暑い一日でした。

しかしこの暑さに負けずに南木曽岳の登山道整備のボランティアに終日参加しました。30か所以上の梯子・鎖場の連続する南木曽岳は、南木曽山士会の人々の善意によって整備されています。私は昨年から会の活動に参加させていただいています。

今日の私は、登りコース(この山は険しいので登山道が一方通行なのです)の笹刈りを行いました。登るだけでも一苦労なのですが、延々と硬い笹の茎を鎌で刈り取りつつ登っていきました。でも一緒に笹刈りをしてくれたチビッコ2人(可愛いお嬢さん)が、とても元気で熱心に作業を手伝ってくれて、私は大いに助けてもらいました。

疲労困憊して下山する途中、チビッコたちを「金時の洞穴」と呼ばれる場所に連れて行きました。

南木曽岳は金太郎伝説の舞台でもあるのです。

実は何度も南木曽岳に登山しているくせに洞穴に行ったのは、今回が初めてです。何か所も洞穴があり、その奥から清流が流れてきており、それはそれは美しい光景でした。

そのなかの一つの清流は、苔に一面に覆われた岩の上を滑り落ちています。別の清流は、巨岩の下から湧き出るように姿をあらわしています。

一日の作業に対して金太郎さんからご褒美をいただいた気分で、しばし美しい洞穴の前に佇みました。

しかしこの暑さに負けずに南木曽岳の登山道整備のボランティアに終日参加しました。30か所以上の梯子・鎖場の連続する南木曽岳は、南木曽山士会の人々の善意によって整備されています。私は昨年から会の活動に参加させていただいています。

今日の私は、登りコース(この山は険しいので登山道が一方通行なのです)の笹刈りを行いました。登るだけでも一苦労なのですが、延々と硬い笹の茎を鎌で刈り取りつつ登っていきました。でも一緒に笹刈りをしてくれたチビッコ2人(可愛いお嬢さん)が、とても元気で熱心に作業を手伝ってくれて、私は大いに助けてもらいました。

疲労困憊して下山する途中、チビッコたちを「金時の洞穴」と呼ばれる場所に連れて行きました。

南木曽岳は金太郎伝説の舞台でもあるのです。

実は何度も南木曽岳に登山しているくせに洞穴に行ったのは、今回が初めてです。何か所も洞穴があり、その奥から清流が流れてきており、それはそれは美しい光景でした。

そのなかの一つの清流は、苔に一面に覆われた岩の上を滑り落ちています。別の清流は、巨岩の下から湧き出るように姿をあらわしています。

一日の作業に対して金太郎さんからご褒美をいただいた気分で、しばし美しい洞穴の前に佇みました。

「生徒・保護者・教員で環境整備作業をおこなう」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月23日16:11

今日は、PTA行事の「環境整備作業」を実施しました。1年生全員と保護者・教員が力をあわせて学校環境の整備に汗を流す行事です。70年前に蘇南高校が創立されたとき、皆で力をあわせて天白の丘を開拓した精神を受け継ぐ行事です。

実は、私はどうしても外せない別件の用事があって、欠席せざるをえませんでした。そこで杉山教頭先生にレポートしてもらいます。

――総勢130名程度の人数で、校庭に面した斜面(体育館東側)の植栽の選定、草刈りや、玄関ロビーの窓ふき等を行いました。はじめは雨が心配されましたが、曇りという絶好のコンディションとなり(後半は少しずつ晴れ間も見えはじめる)、約1時間、作業していただきました。

途中休憩をはさみながらでしたが、保護者が樹木の伐採、生徒がのこぎりで切って運びやすくし、職員が運ぶという連携が実に見事に出来上がっていて、みるみるうちにきれいになっていきました。作業が終わると、本来の植栽が現れ、昨年に引き続き、校庭の周りがとてもきれいになりました。

最後に、校長先生からいただいたスポーツ飲料をいただきながら、きれいになった植栽をみて、疲れを忘れて清々しささえ感じることができました。

生徒、保護者のみなさん、先生方、本当にありがとうございました。

実は、私はどうしても外せない別件の用事があって、欠席せざるをえませんでした。そこで杉山教頭先生にレポートしてもらいます。

――総勢130名程度の人数で、校庭に面した斜面(体育館東側)の植栽の選定、草刈りや、玄関ロビーの窓ふき等を行いました。はじめは雨が心配されましたが、曇りという絶好のコンディションとなり(後半は少しずつ晴れ間も見えはじめる)、約1時間、作業していただきました。

途中休憩をはさみながらでしたが、保護者が樹木の伐採、生徒がのこぎりで切って運びやすくし、職員が運ぶという連携が実に見事に出来上がっていて、みるみるうちにきれいになっていきました。作業が終わると、本来の植栽が現れ、昨年に引き続き、校庭の周りがとてもきれいになりました。

最後に、校長先生からいただいたスポーツ飲料をいただきながら、きれいになった植栽をみて、疲れを忘れて清々しささえ感じることができました。

生徒、保護者のみなさん、先生方、本当にありがとうございました。

「生徒会長選挙の立候補演説を英語で行ってみる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月22日20:51

今日の「コミュニケーション英語Ⅱ」の授業でパフォーマンス・テストを行いました。

題して“The election of student council president”。二人でペアを組み、ひとりが生徒会長選挙に立候補した時の公約を、もう一人が候補者の応援演説をするという課題です。

二人は廊下から拍手の中を教室に入場して教壇の上に立つというところから始めます。アイコンタクトや気の利いた表現を織り込みながら、英語のスピーチを繰り広げていきます。

「修学旅行の行き先を海外にする」「校則の改訂」のふたつが特に大きな話題でした。なかには「自動販売機の利便性を高める」という公約もあり、なるほど。

スピーチのあと聴衆から英語で質問を受けるのですが、これがまた鋭いところをついています。「(校則の改訂公約に対して)それにともなうメリットはそれだけですか?」「服装を自由化すれば、かえって私たちの負担が増えるのでは?」などなど。

いつの間に生徒たちは、こんなに英語のスピーチが上手になったのだろうかと感心させられました。

なかにはとても流暢で美しい発音でスピーチする生徒もいて、びっくりしました。

今年度のカナダ語学研修には何とかして行かせたいなあと、コロナ第7波の只中に改めて切実に願ったひとときでもありました。

題して“The election of student council president”。二人でペアを組み、ひとりが生徒会長選挙に立候補した時の公約を、もう一人が候補者の応援演説をするという課題です。

二人は廊下から拍手の中を教室に入場して教壇の上に立つというところから始めます。アイコンタクトや気の利いた表現を織り込みながら、英語のスピーチを繰り広げていきます。

「修学旅行の行き先を海外にする」「校則の改訂」のふたつが特に大きな話題でした。なかには「自動販売機の利便性を高める」という公約もあり、なるほど。

スピーチのあと聴衆から英語で質問を受けるのですが、これがまた鋭いところをついています。「(校則の改訂公約に対して)それにともなうメリットはそれだけですか?」「服装を自由化すれば、かえって私たちの負担が増えるのでは?」などなど。

いつの間に生徒たちは、こんなに英語のスピーチが上手になったのだろうかと感心させられました。

なかにはとても流暢で美しい発音でスピーチする生徒もいて、びっくりしました。

今年度のカナダ語学研修には何とかして行かせたいなあと、コロナ第7波の只中に改めて切実に願ったひとときでもありました。

「特別支援教育の本を読みながらたくさんの想いがわきおこる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月21日20:35

筑波大学附属大塚特別支援学校の髙津梓先生が、このほど単著『叱らずほめて伸ばす――ポジティブな特別支援教育』(明治図書)をご出版されました。

表紙には「教師の仕事はほめるが9割」という言葉が刻まれています。

「第1章 ポジティブな特別支援教育を始めよう」は理論編。とかく教師は「叱る」ことを繰り返すのですが、いくら叱っても子どもは時間が経てば忘れて同じことを繰り返します。すると教師の叱る時間はますます長くなり、子どもの心が離れていくという悪循環がおこります。

――デメリットを生じさせることでやめさせようとするのではなく、その行動が生じやすい状況を予防的に改善し、子どもにとって同じようなメリットの得られる状況や、うれしく感じる状況が生まれやすくするような「望ましい行動」を教え、支援していくことが、未来へつなぐ教育的な対応になると考えます。

というのが髙津先生の基本的なスタンスなのです。

「第2章 「ほめる」をマスターしよう」は実践編。どのようにほめるのか。実際にほめようとしても、様々な困難に直面するはずで、あらゆるパターンを想定して、それへの対処法を論じているのが圧巻です。もちろんそれは髙津先生のこれまでの教育実践に裏付けられたものであるはずです。私がさらに感心したのは、ほめる教育を持続的に可能にする教師集団作り(つまり学校経営論)についても論じられていることでした。

「第3章 ポジティブな特別支援教育 実際例」は上級実践編。12人の子どもたちが「ほめる」ことでどのように生長していったのかのケーススタディが論じられています。

私は、この本を読んで、髙津先生の目指している教育実践は、特別支援教育だけでなく、高等学校の教育が目指すべきものと同じなのだと思い、自分がどのように生きるべきかを学んだのでした。特別支援教育の教室で目指されていることは、とても普遍的な意味をもっているのだと思います。(ちょうど昨日の職員会で、私は蘇南高校の生徒の学習評価は、生徒をほめて自信をつけさせるようなものでありたいですねと、先生方に呼びかけたところです。)髙津先生の実践は、私にとっての指導書のような意義をもっています。

もうひとつ。私がとても感心させられたのは、一見すると問題行動ばかり重ねている子どもたちが、教師の言うことを聞かないように見えて、本当はなぜそのような行動になってしまっているのか(本当は何を望んでいるのか)を髙津先生が丁寧にくみとって、その真の思いに応えるように「ほめている」ことです。だからほめる教育は、生徒と教師の「対話」になっているんですね。この点でも、髙津先生の学校の教育は、高校教育も大いに参考にすべきであると思いました。

最後に告白すると、髙津先生は、私の松本深志高校時代の担任クラスの生徒でした。まさに反面教師である私に「これからの教育の姿」をかつての教え子が示してくれました。教え子にどんどん乗り越えられている自分を自覚して、我が身を恥じる思いと、とても嬉しい思いの双方をいだいています。

教え子は偉大な先生です。

表紙には「教師の仕事はほめるが9割」という言葉が刻まれています。

「第1章 ポジティブな特別支援教育を始めよう」は理論編。とかく教師は「叱る」ことを繰り返すのですが、いくら叱っても子どもは時間が経てば忘れて同じことを繰り返します。すると教師の叱る時間はますます長くなり、子どもの心が離れていくという悪循環がおこります。

――デメリットを生じさせることでやめさせようとするのではなく、その行動が生じやすい状況を予防的に改善し、子どもにとって同じようなメリットの得られる状況や、うれしく感じる状況が生まれやすくするような「望ましい行動」を教え、支援していくことが、未来へつなぐ教育的な対応になると考えます。

というのが髙津先生の基本的なスタンスなのです。

「第2章 「ほめる」をマスターしよう」は実践編。どのようにほめるのか。実際にほめようとしても、様々な困難に直面するはずで、あらゆるパターンを想定して、それへの対処法を論じているのが圧巻です。もちろんそれは髙津先生のこれまでの教育実践に裏付けられたものであるはずです。私がさらに感心したのは、ほめる教育を持続的に可能にする教師集団作り(つまり学校経営論)についても論じられていることでした。

「第3章 ポジティブな特別支援教育 実際例」は上級実践編。12人の子どもたちが「ほめる」ことでどのように生長していったのかのケーススタディが論じられています。

私は、この本を読んで、髙津先生の目指している教育実践は、特別支援教育だけでなく、高等学校の教育が目指すべきものと同じなのだと思い、自分がどのように生きるべきかを学んだのでした。特別支援教育の教室で目指されていることは、とても普遍的な意味をもっているのだと思います。(ちょうど昨日の職員会で、私は蘇南高校の生徒の学習評価は、生徒をほめて自信をつけさせるようなものでありたいですねと、先生方に呼びかけたところです。)髙津先生の実践は、私にとっての指導書のような意義をもっています。

もうひとつ。私がとても感心させられたのは、一見すると問題行動ばかり重ねている子どもたちが、教師の言うことを聞かないように見えて、本当はなぜそのような行動になってしまっているのか(本当は何を望んでいるのか)を髙津先生が丁寧にくみとって、その真の思いに応えるように「ほめている」ことです。だからほめる教育は、生徒と教師の「対話」になっているんですね。この点でも、髙津先生の学校の教育は、高校教育も大いに参考にすべきであると思いました。

最後に告白すると、髙津先生は、私の松本深志高校時代の担任クラスの生徒でした。まさに反面教師である私に「これからの教育の姿」をかつての教え子が示してくれました。教え子にどんどん乗り越えられている自分を自覚して、我が身を恥じる思いと、とても嬉しい思いの双方をいだいています。

教え子は偉大な先生です。

「イタドリの可能性を探究する生徒たち」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年07月20日21:16

3年の「総合探究」では、生徒が自分の興味関心(Will)と世界や地域の課題(Need)の交錯するところに探究テーマを設定して、地域実践を目指して学んでいます。

前回の授業では、地域の伝統的な食材を活かした新しいメニューを探究している松瀬さんと石山さんが、これまでの中間報告として私を「試食」に招待してくれました。試食! もうこの言葉を聞いただけで心ときめきます。

彼女たちが取り組んでいるのは、イタドリ(南木曽ではイタンドリとも言います)の新しい調理法です。

南信州の野山に行けば、ここかしこにイタドリが群生しています。小さい頃、私もイタドリの皮をむいて酸味の強い独特な味を楽しんだ思い出があります。また、広瀬地区にあるレストラン萬屋さんに行くと、驚くほど洗練されたイタドリ料理に出会えます。

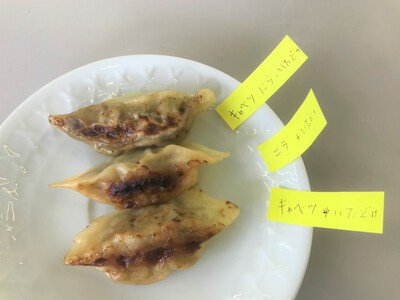

今回、わが校のシェフたちの一品目は、「イタドリ・ギョーザ」。中味の違う3種類のギョーザをいただきました。意外と平凡なメニュー…と失礼な第一印象をもった私なのですが、味わってびっくり。「おーっ、これはいける!」イタドリのシャキシャキ感が、ギョーザのモッチリ感と絶妙なハーモニーなのです。ニラが入っていない、イタドリ&キャベツの組み合わせがベストだというのが私の感想で、生徒の感想と一致しました。

二品目は、「ミルクレープ・イタドリ風」。これもまたイタドリの爽やかな酸味がクリームを上品な甘さにしており、「いいねえ!」と思わず絶賛。上にかけるイタドリ・ソースをもう少し増やしてもいいくらいだと思った次第です。

イタドリがこんなふうに新たな可能性をもっているとは、驚きです。

二人はこの後、コンクールへの出品を目指しており、さらに探究を進めていくでしょう。

私も登山をしながら、それまで見向きもしなかったイタドリが、タラノメやコシアブラのように見えてくるのですから、生徒のおかげで世界がより楽しくなってきました。

前回の授業では、地域の伝統的な食材を活かした新しいメニューを探究している松瀬さんと石山さんが、これまでの中間報告として私を「試食」に招待してくれました。試食! もうこの言葉を聞いただけで心ときめきます。

彼女たちが取り組んでいるのは、イタドリ(南木曽ではイタンドリとも言います)の新しい調理法です。

南信州の野山に行けば、ここかしこにイタドリが群生しています。小さい頃、私もイタドリの皮をむいて酸味の強い独特な味を楽しんだ思い出があります。また、広瀬地区にあるレストラン萬屋さんに行くと、驚くほど洗練されたイタドリ料理に出会えます。

今回、わが校のシェフたちの一品目は、「イタドリ・ギョーザ」。中味の違う3種類のギョーザをいただきました。意外と平凡なメニュー…と失礼な第一印象をもった私なのですが、味わってびっくり。「おーっ、これはいける!」イタドリのシャキシャキ感が、ギョーザのモッチリ感と絶妙なハーモニーなのです。ニラが入っていない、イタドリ&キャベツの組み合わせがベストだというのが私の感想で、生徒の感想と一致しました。

二品目は、「ミルクレープ・イタドリ風」。これもまたイタドリの爽やかな酸味がクリームを上品な甘さにしており、「いいねえ!」と思わず絶賛。上にかけるイタドリ・ソースをもう少し増やしてもいいくらいだと思った次第です。

イタドリがこんなふうに新たな可能性をもっているとは、驚きです。

二人はこの後、コンクールへの出品を目指しており、さらに探究を進めていくでしょう。

私も登山をしながら、それまで見向きもしなかったイタドリが、タラノメやコシアブラのように見えてくるのですから、生徒のおかげで世界がより楽しくなってきました。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長