「プロの俳優から夢を仕事にするための道すじを学ぶ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月31日19:11

今日は、蘇南高校のOB/OGをゲストにお迎えしての「開校記念講演」を行いました。

コロナ禍をのりこえて3年ぶりの対面開催です。大勢の地域の皆さんも参観に来ていただきました。

今回のゲストは、俳優の藤原未砂希(ふじはらみさき)さんです。

生徒会長の亀山さんと副会長の松谷さんがMCをつとめ、藤原さんと対談をしました。「芸能界に入ったきっかけは?」「俳優とはどのような仕事か?」「実際の現場はどのように動いていくのか?」「現場で大切にしていることは何か?」ということを生徒が質問していきます。

藤原さんの答えは、なるほどと考えさせられる深いアドバイスに満ちていました。

――俳優とは、準備がすべてです。たとえば、裁判所に見学に行って、弁護士・検察官の一挙手一投足を観察し、法廷から出てきてエレベーターに乗り込むときの素の様子も見逃さないようにしました。徹底して役作りのための準備をしたのです。どんな仕事でも、そのための準備がとても大切なのだと思います。

――仕事をするときには、最初からこの人たちだけに届けるのだと区切らないほうがよいと思います。自分の仕事に思わぬ人たちからの嬉しい反応があります。いろいろな人に届けるのだというつもりで仕事をしたほうがいいのです。

――「夢=あこがれ」をそのままにせずに、「仕事」として見てみることを勧めます。現実のその仕事にリサーチをして、自分がそのためにどんな準備が必要なのかを考えてみるのです。夢を現実に落として考えることで、夢に近づいてみるのです。

そしてMCの生徒に小椋さんと私も加わって、朗読劇を藤原さんと一緒に演じて、プロの俳優さんの演技を披露していただきました。

俳優さんの演技は、自分自身だけでなく、ほかの人の演技をひっぱってくれるものです。生徒たちもいきいきと演じていました。

俳優(声優も含む)は生徒たちにとってはあこがれの職業です。でも大抵、夢はいつしか消えていきます。

自分たちの先輩のなかに、その困難な夢を実現して、いきいきと活躍している方がいるのだということを生徒たちに知ってほしいと思い、今回、藤原さんをお招きしました。藤原さんが生徒に語りかけたことは、おそらくすべての仕事に共通することであると、私は受け止めました。

俳優のことばは、いつも人の心をとらえます。

藤原さん、素敵なご講演をしてくださり、本当にありがとうございました。

コロナ禍をのりこえて3年ぶりの対面開催です。大勢の地域の皆さんも参観に来ていただきました。

今回のゲストは、俳優の藤原未砂希(ふじはらみさき)さんです。

生徒会長の亀山さんと副会長の松谷さんがMCをつとめ、藤原さんと対談をしました。「芸能界に入ったきっかけは?」「俳優とはどのような仕事か?」「実際の現場はどのように動いていくのか?」「現場で大切にしていることは何か?」ということを生徒が質問していきます。

藤原さんの答えは、なるほどと考えさせられる深いアドバイスに満ちていました。

――俳優とは、準備がすべてです。たとえば、裁判所に見学に行って、弁護士・検察官の一挙手一投足を観察し、法廷から出てきてエレベーターに乗り込むときの素の様子も見逃さないようにしました。徹底して役作りのための準備をしたのです。どんな仕事でも、そのための準備がとても大切なのだと思います。

――仕事をするときには、最初からこの人たちだけに届けるのだと区切らないほうがよいと思います。自分の仕事に思わぬ人たちからの嬉しい反応があります。いろいろな人に届けるのだというつもりで仕事をしたほうがいいのです。

――「夢=あこがれ」をそのままにせずに、「仕事」として見てみることを勧めます。現実のその仕事にリサーチをして、自分がそのためにどんな準備が必要なのかを考えてみるのです。夢を現実に落として考えることで、夢に近づいてみるのです。

そしてMCの生徒に小椋さんと私も加わって、朗読劇を藤原さんと一緒に演じて、プロの俳優さんの演技を披露していただきました。

俳優さんの演技は、自分自身だけでなく、ほかの人の演技をひっぱってくれるものです。生徒たちもいきいきと演じていました。

俳優(声優も含む)は生徒たちにとってはあこがれの職業です。でも大抵、夢はいつしか消えていきます。

自分たちの先輩のなかに、その困難な夢を実現して、いきいきと活躍している方がいるのだということを生徒たちに知ってほしいと思い、今回、藤原さんをお招きしました。藤原さんが生徒に語りかけたことは、おそらくすべての仕事に共通することであると、私は受け止めました。

俳優のことばは、いつも人の心をとらえます。

藤原さん、素敵なご講演をしてくださり、本当にありがとうございました。

「野球部の大会参加を応援するために球場に行く」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月30日20:35

昨晩遅くに九州から帰ってきました。

しかし、休んではいられません。今日は、野球部の大会があるのです。

本校の野球部は、箕輪進修・阿智・阿南と連合チームを結成しています。いずれも部員が9名に足りない高校ですが、平日はそれぞれの学校で、そして休日にはどこかの学校に集まっては練習に励み、大会に出場しています。

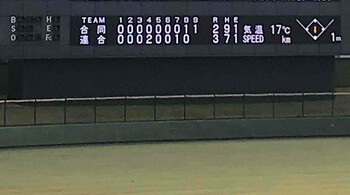

今日は、下伊那大会に出場して、飯田・飯田風越合同チームと対戦しました。(本来は修学旅行2週間前の練習試合自粛期間なのですが、大会参加は特例として認めています。)

世間一般には、寄せ集めで力を十分発揮できるわけがない、と思われがちな連合チームですが、実際に彼らの頑張りを間近に見てみると、お互いに励まし合い、支え合って、懸命に闘っています。

小さい学校には小さいがゆえの丁寧な教育が、実現できています。しかしいかんせん、チームスポーツの編成が難しくなります。でもだからといって、都市部の大きな高校がいいのだという論理になってしまっていいのだろうか。私はこのことがいつも胸にひっかかっています。

今日、本校の下櫻さんは1年生ながら、1番打席でファーストを守り、大切なチームの柱として活躍していました。

連合チームは、3対2で勝利しました。

応援席の保護者の皆さんも、異なる学校どうしではあるけれども、我が子たちの活躍を一緒に温かく見守っていました。皆の思いはつながっていくのです。

ここにこれからの部活動の新しい姿があるのだと、私は改めて思いました。

部活動の実施主体の地域移行が進んでいくのならば、「学校単位」ではなく「任意団体単位」になっていくのがごく自然の姿のはずなのです。

秋空に連合チームへの拍手が響き渡ったのでした。

しかし、休んではいられません。今日は、野球部の大会があるのです。

本校の野球部は、箕輪進修・阿智・阿南と連合チームを結成しています。いずれも部員が9名に足りない高校ですが、平日はそれぞれの学校で、そして休日にはどこかの学校に集まっては練習に励み、大会に出場しています。

今日は、下伊那大会に出場して、飯田・飯田風越合同チームと対戦しました。(本来は修学旅行2週間前の練習試合自粛期間なのですが、大会参加は特例として認めています。)

世間一般には、寄せ集めで力を十分発揮できるわけがない、と思われがちな連合チームですが、実際に彼らの頑張りを間近に見てみると、お互いに励まし合い、支え合って、懸命に闘っています。

小さい学校には小さいがゆえの丁寧な教育が、実現できています。しかしいかんせん、チームスポーツの編成が難しくなります。でもだからといって、都市部の大きな高校がいいのだという論理になってしまっていいのだろうか。私はこのことがいつも胸にひっかかっています。

今日、本校の下櫻さんは1年生ながら、1番打席でファーストを守り、大切なチームの柱として活躍していました。

連合チームは、3対2で勝利しました。

応援席の保護者の皆さんも、異なる学校どうしではあるけれども、我が子たちの活躍を一緒に温かく見守っていました。皆の思いはつながっていくのです。

ここにこれからの部活動の新しい姿があるのだと、私は改めて思いました。

部活動の実施主体の地域移行が進んでいくのならば、「学校単位」ではなく「任意団体単位」になっていくのがごく自然の姿のはずなのです。

秋空に連合チームへの拍手が響き渡ったのでした。

「長崎県の先生方に歴史教育の講演をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月28日18:48

今日は、佐世保西高校に伺い、長崎県高校・特別支援学校教育研究会の地歴・公民部会の歴史分科会研究大会で講演をしました。

執筆活動の多忙さから昨年度、依頼を受けることが出来なかったにもかかわらず、今年度もお声をかけていただき、何としても今回の講演をつとめねばと思って佐世保に来たのです。

長崎県の地歴公民科の管理職の先生方をはじめ、県教委事務局の先生方にもお越しいただき、さらには大勢の若い先生方が来てくださいました。「読者ですから」と温かな声を何人もの方からかけていただき、本当にうれしいことでした。

歴史学の方法論を研ぎ澄ませていくことと、生徒がいきいきと対話をしながら学ぶ授業づくりの観点を交錯させたところに、これからの歴史の授業を組み立てていきたいというお話をしました。

会長の舟越先生(松浦高校長)の見事な采配でワークショップ形式により研究会が運営されており、たくさんの先生方から質問をいただいたことで、私自身も改めて自分の歴史教育論に必要な観点に気づかされました。

遠い道のりを長崎県に来て、本当に良かったです。

全国の先生方と対話をしながら、日本の歴史教育が高校生にとって一層わくわくする学びになるよう、尽力していこうと、改めて決意したのでした。

執筆活動の多忙さから昨年度、依頼を受けることが出来なかったにもかかわらず、今年度もお声をかけていただき、何としても今回の講演をつとめねばと思って佐世保に来たのです。

長崎県の地歴公民科の管理職の先生方をはじめ、県教委事務局の先生方にもお越しいただき、さらには大勢の若い先生方が来てくださいました。「読者ですから」と温かな声を何人もの方からかけていただき、本当にうれしいことでした。

歴史学の方法論を研ぎ澄ませていくことと、生徒がいきいきと対話をしながら学ぶ授業づくりの観点を交錯させたところに、これからの歴史の授業を組み立てていきたいというお話をしました。

会長の舟越先生(松浦高校長)の見事な采配でワークショップ形式により研究会が運営されており、たくさんの先生方から質問をいただいたことで、私自身も改めて自分の歴史教育論に必要な観点に気づかされました。

遠い道のりを長崎県に来て、本当に良かったです。

全国の先生方と対話をしながら、日本の歴史教育が高校生にとって一層わくわくする学びになるよう、尽力していこうと、改めて決意したのでした。

「長崎県立平戸高校・長崎県立松浦高校の校長先生と親しく交流する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月27日23:07

今日は、朝一番に県営名古屋空港を飛び立ち、博多駅から特急みどりに乗り佐世保へ行き、そこからレンタカーを乗り出して、長崎県立平戸高校と長崎県立松浦高校を視察して、学校経営の勉強をしました。

実は、明日、長崎県で講演をすることになっており、それならば「小規模の総合学科の魅力化」や「地域連携の先進事例」を学ぶ視察を合わせて行おうと思い、南木曽町教育委員会の職員にも同行してもらい視察を決行したのです。

蘇南高校をよりよい学校にするために、全国の学校の取組を積極的に参考にしていきたいと思っているからです。

平戸島の中央部にある平戸高校では、峰校長先生から「学びの共同体」の理念にもとづく「協同的な学び」の授業づくりの工夫や、フィリピンと結んでの英会話授業の取組などを教えていただきました。「小規模の総合学科高校が、全国的な視野で協力し合えればいいですよね」と語り合いました。

次いで松浦半島の北部に位置する松浦高校では、かねてから交流していた舟越校長先生と初めて直接お会いすることができました。教頭先生をはじめとする先生方や、松浦市役所の皆さんとも交流することができ、地域との緊密な連携による「新しい実践的な学び」のあり方を学ぶことができました。文部科学省の二つの部門の指定校になっている松浦高校は、現代日本の普通科改革のパイロット校でもあります。

舟越先生をはじめとする皆さんと、地域でいきいきと学ぶプランを語り合えたことは、私にとってかけがえのないひとときになりました。

実は、3年にわたるコロナ禍のなかで私が最も遠出したのは、校長会で出張した佐久市(!)でした。今回は、いきなりの遠距離の研修旅行でしたが、長崎県の二つの高校の素晴らしい実践に学ぶことが出来たことは、蘇南高校の今後のステップアップに大きく役立つはずだと確信しています。やはり全国の先生方と対話をして学び合うことで、自分の進む道が見えてくるのだと実感しました。

両校の先生方、本当にありがとうございました。

明日は、長崎県の先生方への講演本番ですので、精一杯つとめたいと思います。

実は、明日、長崎県で講演をすることになっており、それならば「小規模の総合学科の魅力化」や「地域連携の先進事例」を学ぶ視察を合わせて行おうと思い、南木曽町教育委員会の職員にも同行してもらい視察を決行したのです。

蘇南高校をよりよい学校にするために、全国の学校の取組を積極的に参考にしていきたいと思っているからです。

平戸島の中央部にある平戸高校では、峰校長先生から「学びの共同体」の理念にもとづく「協同的な学び」の授業づくりの工夫や、フィリピンと結んでの英会話授業の取組などを教えていただきました。「小規模の総合学科高校が、全国的な視野で協力し合えればいいですよね」と語り合いました。

次いで松浦半島の北部に位置する松浦高校では、かねてから交流していた舟越校長先生と初めて直接お会いすることができました。教頭先生をはじめとする先生方や、松浦市役所の皆さんとも交流することができ、地域との緊密な連携による「新しい実践的な学び」のあり方を学ぶことができました。文部科学省の二つの部門の指定校になっている松浦高校は、現代日本の普通科改革のパイロット校でもあります。

舟越先生をはじめとする皆さんと、地域でいきいきと学ぶプランを語り合えたことは、私にとってかけがえのないひとときになりました。

実は、3年にわたるコロナ禍のなかで私が最も遠出したのは、校長会で出張した佐久市(!)でした。今回は、いきなりの遠距離の研修旅行でしたが、長崎県の二つの高校の素晴らしい実践に学ぶことが出来たことは、蘇南高校の今後のステップアップに大きく役立つはずだと確信しています。やはり全国の先生方と対話をして学び合うことで、自分の進む道が見えてくるのだと実感しました。

両校の先生方、本当にありがとうございました。

明日は、長崎県の先生方への講演本番ですので、精一杯つとめたいと思います。

「人の幸せを目指すことで自分が幸せになる学び」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月26日16:54

今日は、生徒会企画「第2回ハピネス・チャージ」でした。午後すべての時間を使って、南木曽町内のさまざまなところに全校生徒が赴き、ボランティア活動を行いました。

《1年》・高齢者施設あすなろ荘の庭や周辺道路の清掃

・日本遺産妻籠宿の本陣などの建物の清掃

・マウカラニゴートファーム(ヤギ牧場)の整備

《2年》・重要文化財桃介橋の修繕、桃介記念館の庭の整備

・町内のカーブミラー清掃

・天白公園一帯のガードレールのふき掃除、公園内の整備

《3年》・木曽川から学校までの落ち葉の回収

始めるときに生徒会長の亀山さんが、「先輩たちの始めたボランティア活動を受け継ぎ、他者のhappinessを目指すことで自分のhappinessも作ろう」と呼びかけました。(さすが生徒会長です。)

私からは、「主権者とは1票を投じるときだけではなく、自分たちの地域を自分たちで美しくするからこそ主権者なのだ」と語りかけました。

全校生徒で一生懸命取り組むと、あれよあれよときれいになっていくので、面白いものです。

桃介橋も今年で100周年、よく見ると木の床板の釘があちこちで浮いてきています。それを生徒が、端と端に並んで打ち込みながら中央を目指します。壮大な橋なので、「むこうが見えない」と悲鳴をあげながら釘を打ち続けていました。抜けるような秋の青空のもと、桃介橋を修繕する金づちの音が響き渡っていました。

南木曽町のさまざまな場所に生徒たちが赴き、「日本で最も美しい村連合」の景観を保全していきました。

《1年》・高齢者施設あすなろ荘の庭や周辺道路の清掃

・日本遺産妻籠宿の本陣などの建物の清掃

・マウカラニゴートファーム(ヤギ牧場)の整備

《2年》・重要文化財桃介橋の修繕、桃介記念館の庭の整備

・町内のカーブミラー清掃

・天白公園一帯のガードレールのふき掃除、公園内の整備

《3年》・木曽川から学校までの落ち葉の回収

始めるときに生徒会長の亀山さんが、「先輩たちの始めたボランティア活動を受け継ぎ、他者のhappinessを目指すことで自分のhappinessも作ろう」と呼びかけました。(さすが生徒会長です。)

私からは、「主権者とは1票を投じるときだけではなく、自分たちの地域を自分たちで美しくするからこそ主権者なのだ」と語りかけました。

全校生徒で一生懸命取り組むと、あれよあれよときれいになっていくので、面白いものです。

桃介橋も今年で100周年、よく見ると木の床板の釘があちこちで浮いてきています。それを生徒が、端と端に並んで打ち込みながら中央を目指します。壮大な橋なので、「むこうが見えない」と悲鳴をあげながら釘を打ち続けていました。抜けるような秋の青空のもと、桃介橋を修繕する金づちの音が響き渡っていました。

南木曽町のさまざまな場所に生徒たちが赴き、「日本で最も美しい村連合」の景観を保全していきました。

「生徒たちが考え対話する防災訓練をつくる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月25日15:52

ストーブ使用を前にして、本日、防災訓練をしました。

本校では昨年度から防災訓練のあり方を大きく転換しています。

教頭先生から訓練緊急放送がかかったあと、「どのような経路を通って避難するか」を生徒が5分以内に対話をします。それをもとに、①火元からの距離、②灯油庫からの距離、③ガラス飛散などのおそれがないことの確認・・・などについて授業担当者がチェックして避難コースを決め、行動に移します。

体育館に集まったところで、3年生の「総合探究」で防災について探究している有賀さん・大塚さん・宮下さんが、土石流についてプレゼンテーションを行いました。南木曽町で過去に起こった梨子沢などの災害を振り返り、どのような前兆があったのかを詳しく振り返りました。

私がはっとさせられたのは、岩どうしがぶつかりあう「こげ臭さ」がよく言われているのに対し、腐葉土が大規模に動くことによって「排泄物」のような臭いがしたということを教えられた点です。また沢の水が「茶色」になるということが一般的には言われますが、黒色などさまざまな色の証言があります。

生徒たちは、土石流の兆候を覚えるために、「城豪華」という標語を呼びかけました。シロい雨、ゴーという音、ウんちのような臭い、カわ(川)の水の異様な変色の頭文字をとったものです。

木曽警察署南分署の方からは「一歩先を行く防災訓練で、とてもよかった」と評価していただきました。

お互いのいのちを守り合うために、防災訓練を大切な学びの機会にしていきたいと思っています。

本校では昨年度から防災訓練のあり方を大きく転換しています。

教頭先生から訓練緊急放送がかかったあと、「どのような経路を通って避難するか」を生徒が5分以内に対話をします。それをもとに、①火元からの距離、②灯油庫からの距離、③ガラス飛散などのおそれがないことの確認・・・などについて授業担当者がチェックして避難コースを決め、行動に移します。

体育館に集まったところで、3年生の「総合探究」で防災について探究している有賀さん・大塚さん・宮下さんが、土石流についてプレゼンテーションを行いました。南木曽町で過去に起こった梨子沢などの災害を振り返り、どのような前兆があったのかを詳しく振り返りました。

私がはっとさせられたのは、岩どうしがぶつかりあう「こげ臭さ」がよく言われているのに対し、腐葉土が大規模に動くことによって「排泄物」のような臭いがしたということを教えられた点です。また沢の水が「茶色」になるということが一般的には言われますが、黒色などさまざまな色の証言があります。

生徒たちは、土石流の兆候を覚えるために、「城豪華」という標語を呼びかけました。シロい雨、ゴーという音、ウんちのような臭い、カわ(川)の水の異様な変色の頭文字をとったものです。

木曽警察署南分署の方からは「一歩先を行く防災訓練で、とてもよかった」と評価していただきました。

お互いのいのちを守り合うために、防災訓練を大切な学びの機会にしていきたいと思っています。

「待たれていることばと責任への決意」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月24日11:43

後輩にバトンタッチした生徒会執行部の皆さんとの対話第3弾です。今回の「幸司の部屋」(徹子の部屋の真似)のゲストには、蘇峡祭実行係長の今井さんをお招きしました。

Q 「蘇峡祭を振り返って、一番苦労したことは何ですか」

今井さん 「私は女子バレー部に所属していたので、インターハイ地区予選の1回戦に勝って、2回戦まで部活動に打ち込んでいました。どうしても生徒会活動に専念する時間に限りがありました。だから準備はとても忙しくて大変でした。でも部活動を引退してから、仲間と励まし合って、本当に楽しく準備を進めました。」

Q 「そんな蘇峡祭で、一番感動したことは何ですか」

今井さん 「全校企画のレクリエーションが、実は最も心配でした。コロナ対策のためにマイクの使いまわしをやめたくて、ステージのマイクに、みんなが出てきてクイズの答えを言う形になりました。果たしてわざわざ前に出てきてくれるだろうかと心配でした。でも本番になったら次から次へと、みんなが盛り上がってくれました。このときは本当に嬉しかったです。」

Q 「今井さんは明るくて、ぐいぐい人を引っ張る感じだから、そのような心配をしていたとは、意外でした」

今井さん 「中学の時は委員長くらいしかやっていなくて、人前に立ってどんどんみんなをまとめていく経験はなかったんです。でも高校に来て、自分がどんな意見を言うかが、みんなから待たれていることがわかりました。ならばその責任をまっとうしよう・・・そう思って、ここまでやってきたんです。」

最後の今井さんのことばは、はからずも、私の日々の決意とぴったり重なるものであり、私はこのことばが生徒の口から発せられたことに、とても驚き、感動したのでした。

待たれていること、そこには責任があること、人生のうれしい試練です。

Q 「蘇峡祭を振り返って、一番苦労したことは何ですか」

今井さん 「私は女子バレー部に所属していたので、インターハイ地区予選の1回戦に勝って、2回戦まで部活動に打ち込んでいました。どうしても生徒会活動に専念する時間に限りがありました。だから準備はとても忙しくて大変でした。でも部活動を引退してから、仲間と励まし合って、本当に楽しく準備を進めました。」

Q 「そんな蘇峡祭で、一番感動したことは何ですか」

今井さん 「全校企画のレクリエーションが、実は最も心配でした。コロナ対策のためにマイクの使いまわしをやめたくて、ステージのマイクに、みんなが出てきてクイズの答えを言う形になりました。果たしてわざわざ前に出てきてくれるだろうかと心配でした。でも本番になったら次から次へと、みんなが盛り上がってくれました。このときは本当に嬉しかったです。」

Q 「今井さんは明るくて、ぐいぐい人を引っ張る感じだから、そのような心配をしていたとは、意外でした」

今井さん 「中学の時は委員長くらいしかやっていなくて、人前に立ってどんどんみんなをまとめていく経験はなかったんです。でも高校に来て、自分がどんな意見を言うかが、みんなから待たれていることがわかりました。ならばその責任をまっとうしよう・・・そう思って、ここまでやってきたんです。」

最後の今井さんのことばは、はからずも、私の日々の決意とぴったり重なるものであり、私はこのことばが生徒の口から発せられたことに、とても驚き、感動したのでした。

待たれていること、そこには責任があること、人生のうれしい試練です。

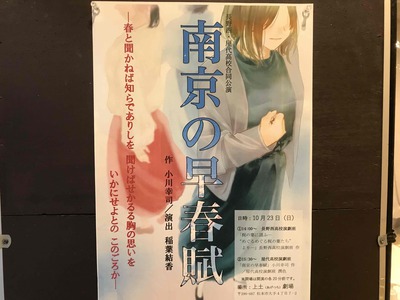

「屋代高校の皆さんが私の脚本を舞台化する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月23日20:07

今日は、松本の上土劇場(旧ピカデリー)に長野西高校・屋代高校の合同公演を観劇に行きました。

屋代高校演劇部の皆さんが、私の書いた脚本「南京の早春賦」を上演してくださったからです。

もともと「南京の早春賦」は2003年の作品で、晩成書房の『高校演劇セレクション』にも収録されました。日中戦争下の南京で難民保護に奔走するアメリカ人と日本人の二人の高校生の友情を描いた作品なのですが、日本語・英語・中国語がいりまじって会話が進行するうえ、前半の対話劇と後半の戦場の場面のコントラストの表現が、とても難しい。

だから自分が上演するわけではないのに、「大丈夫かなあ」と胃に穴があくかと思うほど、緊張して開幕を待ちました。

しかし幕があいて20秒で悟りました。

この子たちの演技はすごい(!)と。作者は当然ながらすべてのセリフが頭に入っているので、「このセリフに対して、次のセリフをこう返してくるのか」と思ううちに、役者たちが本当に生きている人間たちに見えてきて、涙腺が緩みっぱなしになりました。

この作品で描いた戦場に巻き込まれる民間人の悲劇は、2022年の今、キーウ、マリウポリなどウクライナのいたるところで繰り返されています。

屋代高校演劇部の生徒たちには、そのまなざしがあるからこそ、この作品を作り上げたのだと思います。

ホールいっぱいのお客さんから割れんばかりの拍手を屋代高校のみなさんは浴びていました。

私は今日のお芝居のことを一生忘れないでしょう。

屋代高校演劇部の皆さんが、私の書いた脚本「南京の早春賦」を上演してくださったからです。

もともと「南京の早春賦」は2003年の作品で、晩成書房の『高校演劇セレクション』にも収録されました。日中戦争下の南京で難民保護に奔走するアメリカ人と日本人の二人の高校生の友情を描いた作品なのですが、日本語・英語・中国語がいりまじって会話が進行するうえ、前半の対話劇と後半の戦場の場面のコントラストの表現が、とても難しい。

だから自分が上演するわけではないのに、「大丈夫かなあ」と胃に穴があくかと思うほど、緊張して開幕を待ちました。

しかし幕があいて20秒で悟りました。

この子たちの演技はすごい(!)と。作者は当然ながらすべてのセリフが頭に入っているので、「このセリフに対して、次のセリフをこう返してくるのか」と思ううちに、役者たちが本当に生きている人間たちに見えてきて、涙腺が緩みっぱなしになりました。

この作品で描いた戦場に巻き込まれる民間人の悲劇は、2022年の今、キーウ、マリウポリなどウクライナのいたるところで繰り返されています。

屋代高校演劇部の生徒たちには、そのまなざしがあるからこそ、この作品を作り上げたのだと思います。

ホールいっぱいのお客さんから割れんばかりの拍手を屋代高校のみなさんは浴びていました。

私は今日のお芝居のことを一生忘れないでしょう。

「保護者と教員が中山道の旅人となる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月22日20:09

今日は、PTA研修として「中山道ウォーキング」を行いました。

昨年、一昨年は、コロナのためにほとんど計画をたてることなく中止。3年ぶりの開催です!

①安心してみんなで旅をする。②なまった身体をほぐす。③地域の新しい挑戦をしている経営者と出会う。④地域の文化遺産を学ぶ。・・・これらの目的をかなえるためには、「中山道ウォーキング」!

多くの保護者・教員が参加しました。

重要文化財の桃介橋を渡り、旧三留野(みどの)宿に行きます。南木曽町博物館の遠山名誉館長さんの説明付きで、等覚寺で円空仏を拝観して本陣跡を散策。「ブラタモリ」状態なのです。

基本は保護者と教員でグループを作り、しゃべりながらのウォーキングです。中山道の本線からわかれ、峠道をこえる与川道に入ります。

急斜面を息をきらしながら登り、谷あいの山道をしばらく行くと、突然、築200年の古民家をリノベーションしたゲストハウス「結い庵」が現れます。ここが最終目的地。

中に入ると素敵なカフェのような素晴らしい空間が広がります。カウンター、ソファ、テラス、思い思いのところに座って、コーヒーとシフォンケーキをいただきました。

「結い庵」ほか3軒のゲストハウスを経営する熊谷洋さんから、解体寸前の古民家をここまでにした軌跡とコンセプトを話していただきました。山奥の過疎地こそ、素晴らしい価値をもっているのだということを「結い庵」は教えてくれるのです。

帰りはややスピードをあげて坂道を下り、天白公園に戻ってきました。最後に、3年の「総合探究」で地域の植物を利用したバスボムを開発している生徒が、モニターを保護者の皆さんにお願いし、「中山道ウォーキング」は幕を閉じました。

面白かった!

昨年、一昨年は、コロナのためにほとんど計画をたてることなく中止。3年ぶりの開催です!

①安心してみんなで旅をする。②なまった身体をほぐす。③地域の新しい挑戦をしている経営者と出会う。④地域の文化遺産を学ぶ。・・・これらの目的をかなえるためには、「中山道ウォーキング」!

多くの保護者・教員が参加しました。

重要文化財の桃介橋を渡り、旧三留野(みどの)宿に行きます。南木曽町博物館の遠山名誉館長さんの説明付きで、等覚寺で円空仏を拝観して本陣跡を散策。「ブラタモリ」状態なのです。

基本は保護者と教員でグループを作り、しゃべりながらのウォーキングです。中山道の本線からわかれ、峠道をこえる与川道に入ります。

急斜面を息をきらしながら登り、谷あいの山道をしばらく行くと、突然、築200年の古民家をリノベーションしたゲストハウス「結い庵」が現れます。ここが最終目的地。

中に入ると素敵なカフェのような素晴らしい空間が広がります。カウンター、ソファ、テラス、思い思いのところに座って、コーヒーとシフォンケーキをいただきました。

「結い庵」ほか3軒のゲストハウスを経営する熊谷洋さんから、解体寸前の古民家をここまでにした軌跡とコンセプトを話していただきました。山奥の過疎地こそ、素晴らしい価値をもっているのだということを「結い庵」は教えてくれるのです。

帰りはややスピードをあげて坂道を下り、天白公園に戻ってきました。最後に、3年の「総合探究」で地域の植物を利用したバスボムを開発している生徒が、モニターを保護者の皆さんにお願いし、「中山道ウォーキング」は幕を閉じました。

面白かった!

「長崎から来た若い語り部のことばに耳をすます」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年10月21日22:36

昨日、2年生の長崎修学旅行の事前学習の一環で、被爆体験の証言を聞きました。長崎市から田平由布子さんにお越しいただいたのです。

被爆者の高齢化がすすみ、多くの方がすでにお亡くなりになっています。このようななかで被爆者の証言を語り継ぐ若い世代が現れています。田平さんもそのお一人で、故吉田勲さんの被爆体験の語り部として活動されているのです。本校では3年連続で、田平さんにお越しいただいています。

世界の核兵器の現状を見つめるところから話が始まり、ついで吉田さんの被爆体験の語りになります。生徒たちはじっとことばに耳をすまします。最後は、吉田さんの思いを想像しながら自分がその立場だったらどう考えるかを、生徒同士で対話をしました。

被爆者の証言を直接聞く機会が少なくなっている今、「証言をビデオ映像で聴く」のと、「若い世代の語り部を対面で聴く」のと、どちらが有意義なのでしょうか。私はそれぞれに有意義であると考えています。

後者は、「吉田勲さんのことばを聞きながら、同時にそのことばに向き合っている田平さんの生き方にも私たちは接する」ことになります。

言ってみれば、他者と対話をしながら、被曝という歴史に向き合うことになるのです。

田平さんに向き合い、そして友人同士で語り合っている生徒たちが、長崎の原爆資料館に身を置いたとき、何を思い、どう感じるでしょうか。

田平さん、今年も本当にありがとうございました。

被爆者の高齢化がすすみ、多くの方がすでにお亡くなりになっています。このようななかで被爆者の証言を語り継ぐ若い世代が現れています。田平さんもそのお一人で、故吉田勲さんの被爆体験の語り部として活動されているのです。本校では3年連続で、田平さんにお越しいただいています。

世界の核兵器の現状を見つめるところから話が始まり、ついで吉田さんの被爆体験の語りになります。生徒たちはじっとことばに耳をすまします。最後は、吉田さんの思いを想像しながら自分がその立場だったらどう考えるかを、生徒同士で対話をしました。

被爆者の証言を直接聞く機会が少なくなっている今、「証言をビデオ映像で聴く」のと、「若い世代の語り部を対面で聴く」のと、どちらが有意義なのでしょうか。私はそれぞれに有意義であると考えています。

後者は、「吉田勲さんのことばを聞きながら、同時にそのことばに向き合っている田平さんの生き方にも私たちは接する」ことになります。

言ってみれば、他者と対話をしながら、被曝という歴史に向き合うことになるのです。

田平さんに向き合い、そして友人同士で語り合っている生徒たちが、長崎の原爆資料館に身を置いたとき、何を思い、どう感じるでしょうか。

田平さん、今年も本当にありがとうございました。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長