「茶畑とヒメシャガ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月30日21:30

ゴールデンウィーク前の学校は、いつものように生徒たちの元気な声に包まれていました。

本校の格技室の脇には、ちょっとした茶畑があり、日差しを浴びて輝いています。来月になると、恒例の本校行事「茶摘み」が行われます。

林道をはさんだ反対側の草むらには、ヒメシャガの群落が形成されており、この時期は、小ぶりで華麗な花々が咲き誇っています。準絶滅危惧種なのですが、本校ではここかしこにヒメシャガが見られます。

昨年は生徒のいない静寂な学校で、ヒメシャガを眺めて心を慰めていました。今年度は、ゴールデンウィーク明けにも、この勢いが続くことを祈りながら、ヒメシャガを見つめています。

本校の格技室の脇には、ちょっとした茶畑があり、日差しを浴びて輝いています。来月になると、恒例の本校行事「茶摘み」が行われます。

林道をはさんだ反対側の草むらには、ヒメシャガの群落が形成されており、この時期は、小ぶりで華麗な花々が咲き誇っています。準絶滅危惧種なのですが、本校ではここかしこにヒメシャガが見られます。

昨年は生徒のいない静寂な学校で、ヒメシャガを眺めて心を慰めていました。今年度は、ゴールデンウィーク明けにも、この勢いが続くことを祈りながら、ヒメシャガを見つめています。

「かけがえのない日常を守る」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月28日18:15

新学期の四月の締めくくりとして、運動会形式のクラスマッチを行いました。全校の生徒たちの「心のつながり」をつくるための行事なので、あえて球技ではないクラスマッチにしたのです。

雨のために体育館での開催になりましたが、リレー、綱引き、大縄跳びなど、大いに盛り上がってスポーツを楽しみました。

私が感心したのは、1年生のクラスの「心のつながり」を作ることを最優先して、2年生・3年生がクラスの枠そのものを脱構築したことでした。1年生:3年生の人数比は、2:3です。そこで1年生はA組・B組の枠でクラスマッチに臨むこととし、3年生は2クラスを3つのクラスマッチ用クラスに再編成しました。名付けて「3年花組」「3年月組」「3年雪組」です。(宝塚!)

大縄跳びは300回以上跳ぶクラスも現れる一方、あくまで楽しむことを大切にしていました。

閉会式では、係長の大平さんが全校生徒に思いを伝えました。「コロナのために出来るのかどうか、ハラハラしたけれど、先生方やみんなに支えられて、クラスマッチをやりとげることができました。感謝の思いでいっぱいです。」

その言葉に満場の拍手が沸き起こりました。

かけがえのない日常を守ろうとする「心のつながり」の光景でした。

雨のために体育館での開催になりましたが、リレー、綱引き、大縄跳びなど、大いに盛り上がってスポーツを楽しみました。

私が感心したのは、1年生のクラスの「心のつながり」を作ることを最優先して、2年生・3年生がクラスの枠そのものを脱構築したことでした。1年生:3年生の人数比は、2:3です。そこで1年生はA組・B組の枠でクラスマッチに臨むこととし、3年生は2クラスを3つのクラスマッチ用クラスに再編成しました。名付けて「3年花組」「3年月組」「3年雪組」です。(宝塚!)

大縄跳びは300回以上跳ぶクラスも現れる一方、あくまで楽しむことを大切にしていました。

閉会式では、係長の大平さんが全校生徒に思いを伝えました。「コロナのために出来るのかどうか、ハラハラしたけれど、先生方やみんなに支えられて、クラスマッチをやりとげることができました。感謝の思いでいっぱいです。」

その言葉に満場の拍手が沸き起こりました。

かけがえのない日常を守ろうとする「心のつながり」の光景でした。

「枝分かれするようなイメージをいつも想起する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月27日17:09

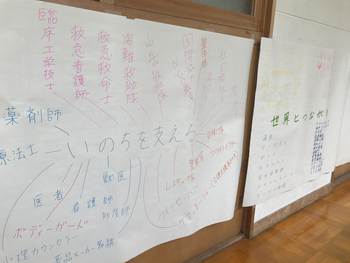

2年生の教室の廊下の壁に、何やら何枚もの模造紙が貼り出されました。見てみると、昨年度の冬の探究学習で学んだ、「枝分かれするようなキャリアデザイン」の成果でした。

本校では、次のような発想でキャリア教育を進めています。

①「どんな職業につきたいのか」を早めに決めたほうがよいという発想は、つねに正しいわけではない。人生の夢や目標は単一ではないし、不変でもない。

➁「枝分かれするようなキャリアデザイン」をもったほうがよい。それは「大きな夢」(生きる方針)と「具体的な夢」から構成される。たとえば、「世界とつながる・世界の文化を楽しむ」という「大きな夢」があって、それを実現するために、研究者・アナウンサー・映画評論家・高校教員・作家などの「具体的な夢」がある。つまり、「大きな夢」を持っていると、「具体的な夢」が豊かになっていく。

廊下に貼りだされた模造紙は、生徒たちが一つの「大きな夢」からどれくらいの「具体的な夢」が広がっているのかを、ブレーンストーミングによって書き出したものなのでした。

「いのちを支える」「世界とつながる」といった「大きな夢」から、実にたくさんの職業・生き方が生み出されてくるのが、ありありとわかります。大切なのは、「大きな夢」を心に持つことであり、それを堅持していけば、多様な自分の生き方を常にイメージすることができるでしょう。

2年生はこれから「具体的な夢」を掘り下げて調べていくことになります。体系的なカリキュラムを構築することによって、以前に学んだことの積み上げの上に、今回の学びがあるということがわかります。

1・2・3年生の「探究的な学び」が、先生たちの努力によって、深く連関してきているのです。

本校では、次のような発想でキャリア教育を進めています。

①「どんな職業につきたいのか」を早めに決めたほうがよいという発想は、つねに正しいわけではない。人生の夢や目標は単一ではないし、不変でもない。

➁「枝分かれするようなキャリアデザイン」をもったほうがよい。それは「大きな夢」(生きる方針)と「具体的な夢」から構成される。たとえば、「世界とつながる・世界の文化を楽しむ」という「大きな夢」があって、それを実現するために、研究者・アナウンサー・映画評論家・高校教員・作家などの「具体的な夢」がある。つまり、「大きな夢」を持っていると、「具体的な夢」が豊かになっていく。

廊下に貼りだされた模造紙は、生徒たちが一つの「大きな夢」からどれくらいの「具体的な夢」が広がっているのかを、ブレーンストーミングによって書き出したものなのでした。

「いのちを支える」「世界とつながる」といった「大きな夢」から、実にたくさんの職業・生き方が生み出されてくるのが、ありありとわかります。大切なのは、「大きな夢」を心に持つことであり、それを堅持していけば、多様な自分の生き方を常にイメージすることができるでしょう。

2年生はこれから「具体的な夢」を掘り下げて調べていくことになります。体系的なカリキュラムを構築することによって、以前に学んだことの積み上げの上に、今回の学びがあるということがわかります。

1・2・3年生の「探究的な学び」が、先生たちの努力によって、深く連関してきているのです。

「協働的な対話による授業づくり」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月26日16:08

長野県の県立高校では、校長が先生方と一年間で最低3回は面談をすることになっています。全職員が「目標設定シート」という用紙に、教育活動の計画を記入して校長に提出し、それをもとに面談をするのです。

蘇南高校では先週から開始して、今週中に全員との面談が終了する予定です。

今回の面談では、生徒の学習成果をどう評価するかなど、授業のブラッシュアップ方法が、中心的なテーマとなりました。どう評価するかということは、どう単元を構成するかということと不可分です。

それぞれの先生方が今までどんな工夫を重ねてきて、そこにどのような課題を見出しているのか。そしてその課題をどう乗り越えていこうとするかを、一緒に考えました。面談がお互いにとって気づきのある対話になりえていると思っています。

授業をよりよいものにするために、どう努力をすべきか。このことが、単なる個人プレイに終わるのではなく、学校社会の協働的な対話によって進められていくことを、大切にしていきたいと思っています。

蘇南高校では先週から開始して、今週中に全員との面談が終了する予定です。

今回の面談では、生徒の学習成果をどう評価するかなど、授業のブラッシュアップ方法が、中心的なテーマとなりました。どう評価するかということは、どう単元を構成するかということと不可分です。

それぞれの先生方が今までどんな工夫を重ねてきて、そこにどのような課題を見出しているのか。そしてその課題をどう乗り越えていこうとするかを、一緒に考えました。面談がお互いにとって気づきのある対話になりえていると思っています。

授業をよりよいものにするために、どう努力をすべきか。このことが、単なる個人プレイに終わるのではなく、学校社会の協働的な対話によって進められていくことを、大切にしていきたいと思っています。

「寄り道、忘れ物におつきあいしていくことって大切」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月24日22:40

今日は、午前中のみ生徒が登校し、授業公開を行いました。本当は中学生や地域の皆さんにも公開したかったのですが、コロナ変異株の脅威が迫る中なので、保護者限定の授業参観としました。でも大勢の保護者の皆様にお越しいただき、企画した甲斐がありました。

続けて、PTA理事会・PTA講演会・PTA総会・学年PTAと一気に行事を開催しました。PTA総会は、密になることを回避するために、学年ごとの会場にしてZoomにてつなぎました。また、議事の内容は、理事会の代決として、会議時間を半分に圧縮しました。

小椋会長、前原副会長は、これで退任です。ほとんどのPTA行事が中止になった一年でしたから、お二人が保護者の前に出て何かをすることは皆無でした。でも、折々に校長室で私の学校経営の相談に乗っていただいて、私はお二人にどれほど支えられたことでしょう。お二人に感謝の思い出いっぱいです。本当にありがとうございました。

今回のPTA行事の「目玉企画」は講演会でした。コロナ禍で、みんなが様々なストレスを抱えて生きています。そのようななかだからこそ、本校カウンセラーの先生に「自立に向かう子どもたちへのかかわり方・接し方」というタイトルで講演をしていただきました。市松模様の座席にした大講義室は満室になり、先生のアドバイスに皆が耳を傾けました。

「高校生が大人になろうとするとき、不安がいっぱいあります。不安があるから、まっすぐには歩けない。親が、子どもの寄り道・忘れ物に、おつきあいしてあげることって、大切ですよ。そうすれば、子どもはまたきっと歩いていきます。」

先生のこの言葉が、私の心にしみました。大人にも寄り道って必要ですものね。

続けて、PTA理事会・PTA講演会・PTA総会・学年PTAと一気に行事を開催しました。PTA総会は、密になることを回避するために、学年ごとの会場にしてZoomにてつなぎました。また、議事の内容は、理事会の代決として、会議時間を半分に圧縮しました。

小椋会長、前原副会長は、これで退任です。ほとんどのPTA行事が中止になった一年でしたから、お二人が保護者の前に出て何かをすることは皆無でした。でも、折々に校長室で私の学校経営の相談に乗っていただいて、私はお二人にどれほど支えられたことでしょう。お二人に感謝の思い出いっぱいです。本当にありがとうございました。

今回のPTA行事の「目玉企画」は講演会でした。コロナ禍で、みんなが様々なストレスを抱えて生きています。そのようななかだからこそ、本校カウンセラーの先生に「自立に向かう子どもたちへのかかわり方・接し方」というタイトルで講演をしていただきました。市松模様の座席にした大講義室は満室になり、先生のアドバイスに皆が耳を傾けました。

「高校生が大人になろうとするとき、不安がいっぱいあります。不安があるから、まっすぐには歩けない。親が、子どもの寄り道・忘れ物に、おつきあいしてあげることって、大切ですよ。そうすれば、子どもはまたきっと歩いていきます。」

先生のこの言葉が、私の心にしみました。大人にも寄り道って必要ですものね。

「今年の私たちには休業を乗り越えてきた知識と経験がある」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月23日18:38

生徒総会が開かれて、令和3年度の事業計画や予算が議決されました。

そして蘇峡祭実行係長の前原さんから、今年の文化祭のスローガンは「Link」とすることが発表されました。このコロナ禍の中だからこそ、校内の仲間たちで、そして生徒と家族、そして地域の方々とが、つながりあう文化祭にしたいのだという思いが、このスローガンにはこめられています。

私からも生徒の皆さんに語りかけました。

コロナ変異株の猛威が迫るこれからの日々は「ブリコラージュ」(目の前の壁を自分の今持っている知識と経験で乗り越えること)の連続になるだろうけれど、一緒に頑張っていこう。

せっかく準備したことが変更を余儀なくされることがあるだろう。時にはかなり大幅な変更を余儀なくされて、精神にダメージを受けることがあるだろう。でも必死に「ブリコラージュ」をしていけば、いつか道は拓ける。私たちにはその力がある。

昨年度の今頃を振り返ってみると、部活動編成も生徒総会もできないまま、臨時休業に突入していました。今年はとにかく動き出している。

そして休業を乗り越えてきた知識と経験が、今の私たちにはあるのです。

そして蘇峡祭実行係長の前原さんから、今年の文化祭のスローガンは「Link」とすることが発表されました。このコロナ禍の中だからこそ、校内の仲間たちで、そして生徒と家族、そして地域の方々とが、つながりあう文化祭にしたいのだという思いが、このスローガンにはこめられています。

私からも生徒の皆さんに語りかけました。

コロナ変異株の猛威が迫るこれからの日々は「ブリコラージュ」(目の前の壁を自分の今持っている知識と経験で乗り越えること)の連続になるだろうけれど、一緒に頑張っていこう。

せっかく準備したことが変更を余儀なくされることがあるだろう。時にはかなり大幅な変更を余儀なくされて、精神にダメージを受けることがあるだろう。でも必死に「ブリコラージュ」をしていけば、いつか道は拓ける。私たちにはその力がある。

昨年度の今頃を振り返ってみると、部活動編成も生徒総会もできないまま、臨時休業に突入していました。今年はとにかく動き出している。

そして休業を乗り越えてきた知識と経験が、今の私たちにはあるのです。

「1年生の数学と3年生の体育がコラボする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月22日20:57

今日の1時限目のグラウンドでは、面白い授業風景が繰り広げられました。

1年生の数学の授業と、3年生の体育の授業が、グラウンドで一緒に展開されたのです。

テーマは、「トラックをつくる」。三角比を学んでいる1年生が、どうやって直線と直角の白線を地面に描くかを考察し、その案を3年生が「手足」となって実行するというコラボ授業を試みたのです。

本校では機会あるごとに教科連携授業にチャレンジしているのですが、異学年の授業が「合流」したのは初めてのこと。考案した体育の今井先生、伊澤先生、数学の田畑先生には、「うまい!」と拍手を贈りたい。

「3:4:5」の比で直角を作ることを思いついても、ではスケールをもった3年生をどう動かしてその比を「実物」として実現していくのか。1年生の試行錯誤とそれを温かく見守る3年生の姿に、私は、ときに爆笑し、ときにほっこりしました。

昔、自分の高校時代に三角比を学んだとき、何でこんなことをやるんだろうと思っていました。何をやるにしても数学が基礎的な教養であることを、生徒たちは改めて納得したことでしょう。

新しい授業のカタチを創造する蘇南高校です。

1年生の数学の授業と、3年生の体育の授業が、グラウンドで一緒に展開されたのです。

テーマは、「トラックをつくる」。三角比を学んでいる1年生が、どうやって直線と直角の白線を地面に描くかを考察し、その案を3年生が「手足」となって実行するというコラボ授業を試みたのです。

本校では機会あるごとに教科連携授業にチャレンジしているのですが、異学年の授業が「合流」したのは初めてのこと。考案した体育の今井先生、伊澤先生、数学の田畑先生には、「うまい!」と拍手を贈りたい。

「3:4:5」の比で直角を作ることを思いついても、ではスケールをもった3年生をどう動かしてその比を「実物」として実現していくのか。1年生の試行錯誤とそれを温かく見守る3年生の姿に、私は、ときに爆笑し、ときにほっこりしました。

昔、自分の高校時代に三角比を学んだとき、何でこんなことをやるんだろうと思っていました。何をやるにしても数学が基礎的な教養であることを、生徒たちは改めて納得したことでしょう。

新しい授業のカタチを創造する蘇南高校です。

「高校の学習のスタートは救急救命講習から」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月21日15:27

今日は、木曽消防署南分署の消防士さん3名を講師にお迎えして、1年生の救急救命講習を行いました。

お互いの「いのち」を支えるために、万が一、近くの人が心停止の事態になったとき、心肺蘇生の措置をとれる人間であってほしい。そんな私たちの思いがあって、高校生活のスタートに、この学習を計画しました。

生徒たちは熱心に消防士さんのレクチャーと実演を聴講し、自分でも訓練用人形に対して胸骨圧迫やAED使用を行うことで、救急救命の心得を学びました。

救急救命の精神は、専門の人が到着するまでに、まず自分ができることを、ベストを尽くして行うという点にあります。専門家任せにしない。目の前の壁に自分の知識と経験で立ち向かうこと、つまり、いつも私が強調する「ブリコラージュ」を行うことです。

誰かがやってくれるというのではなく、「今、ここにいる自分」が人の「いのち」を支えるのだという生き方を、今年の1年生は、きっと、していってくれるでしょう。

お互いの「いのち」を支えるために、万が一、近くの人が心停止の事態になったとき、心肺蘇生の措置をとれる人間であってほしい。そんな私たちの思いがあって、高校生活のスタートに、この学習を計画しました。

生徒たちは熱心に消防士さんのレクチャーと実演を聴講し、自分でも訓練用人形に対して胸骨圧迫やAED使用を行うことで、救急救命の心得を学びました。

救急救命の精神は、専門の人が到着するまでに、まず自分ができることを、ベストを尽くして行うという点にあります。専門家任せにしない。目の前の壁に自分の知識と経験で立ち向かうこと、つまり、いつも私が強調する「ブリコラージュ」を行うことです。

誰かがやってくれるというのではなく、「今、ここにいる自分」が人の「いのち」を支えるのだという生き方を、今年の1年生は、きっと、していってくれるでしょう。

「どんな教員になりたいのか」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月20日20:21

火曜日というのは、新規に採用された教員が総合教育センターに集まって「初任者研修」を受ける日です。実は、私は33年前にこの制度が始まったときの第一期生でした。

今日がキックオフの研修だったのに、長野県内のコロナ拡大にともない中止となり、各自の学校で校長と研修課題について考えるようにという通知がありました。本校の3名の新規採用教員の先生方と午後いっぱい、色んなことを語り合いました。

最後に考えた問いが、「どんな教員になりたいのか」でした。一人一人がそれを発表して、聞き手がそれに対して質問や感想を述べていく。発表を対話につなげることで、互いの胸にある理想がさらに深まることを目指しました。

この対話はとっても私の胸をうちました。教師のスタートラインに立った彼らの「未来への意欲」はどれも本質的であり、それを追い求めることを応援することが自分の責任だと改めて思ったのでした。

「で、校長先生は、どんな教員になりたかったのですか?」という問いがありました。

33年前、日本の世界史教育をこの手で変革するという無鉄砲な目標をかかげて教員になったのですが、その夢は今も追いかけています。3分の1世紀の試行錯誤は、まだまだ続きます。

今日がキックオフの研修だったのに、長野県内のコロナ拡大にともない中止となり、各自の学校で校長と研修課題について考えるようにという通知がありました。本校の3名の新規採用教員の先生方と午後いっぱい、色んなことを語り合いました。

最後に考えた問いが、「どんな教員になりたいのか」でした。一人一人がそれを発表して、聞き手がそれに対して質問や感想を述べていく。発表を対話につなげることで、互いの胸にある理想がさらに深まることを目指しました。

この対話はとっても私の胸をうちました。教師のスタートラインに立った彼らの「未来への意欲」はどれも本質的であり、それを追い求めることを応援することが自分の責任だと改めて思ったのでした。

「で、校長先生は、どんな教員になりたかったのですか?」という問いがありました。

33年前、日本の世界史教育をこの手で変革するという無鉄砲な目標をかかげて教員になったのですが、その夢は今も追いかけています。3分の1世紀の試行錯誤は、まだまだ続きます。

「セリフをそぎ落とす」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年04月19日20:40

高校生の文化系クラブの活動をとりまとめる長野県高等学校文化連盟には、いくつもの専門部があり、私は昨年度から演劇の部会長をつとめています。

このコロナの状況の中で、舞台芸術に関わる活動を進めることには大きな困難があります。そのために統轄役にはどうしても専門性が求められるということで、蘇南高校には演劇部がないのですが、私が登板しています。

先週、すべての演劇部の顧問の先生方に、今年度の方針についてお伝えしました。長野県の独自ルール「コロナ時代の演劇」を今年度も続行するという方針です。役者どうしが身体接触をしない。そして決められた距離を必ず保って演技をするというルールです。

そんなことで演劇ができるのかと思われがちですが、十分、できます。

ただ、昨年度の各学校の舞台を見ると、動きが制約されてしまう分、セリフが過多になる傾向がありました。「思い」をすべてセリフで説明したくなってしまうのです。そこをぐっと我慢して、あえてセリフをそぎ落とし、観客の想像力に委ねた芝居こそが、「コロナ時代の演劇」を成功させるということがわかりました。

その勘所を掴んでいたのは、ベテラン・中堅の顧問たちでした。今年度は、その勘所を全県顧問で共有する研修会をオンラインで実施する予定です。

あえてセリフをそぎ落とし、観客の想像力に委ねる。

考えてみると、授業も同じですね。

このコロナの状況の中で、舞台芸術に関わる活動を進めることには大きな困難があります。そのために統轄役にはどうしても専門性が求められるということで、蘇南高校には演劇部がないのですが、私が登板しています。

先週、すべての演劇部の顧問の先生方に、今年度の方針についてお伝えしました。長野県の独自ルール「コロナ時代の演劇」を今年度も続行するという方針です。役者どうしが身体接触をしない。そして決められた距離を必ず保って演技をするというルールです。

そんなことで演劇ができるのかと思われがちですが、十分、できます。

ただ、昨年度の各学校の舞台を見ると、動きが制約されてしまう分、セリフが過多になる傾向がありました。「思い」をすべてセリフで説明したくなってしまうのです。そこをぐっと我慢して、あえてセリフをそぎ落とし、観客の想像力に委ねた芝居こそが、「コロナ時代の演劇」を成功させるということがわかりました。

その勘所を掴んでいたのは、ベテラン・中堅の顧問たちでした。今年度は、その勘所を全県顧問で共有する研修会をオンラインで実施する予定です。

あえてセリフをそぎ落とし、観客の想像力に委ねる。

考えてみると、授業も同じですね。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長