「かけがえのない一瞬を~生徒会長さんインタビュー」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月29日21:29

先週の金曜日に、生徒会長の伊藤さんと校長室で対話をしました。この困難な時に生徒会の陣頭指揮を執り、テキパキと物事をこなしていく姿の印象的な生徒会長に、2週間後にせまった蘇峡祭への思いを聞いたのです。

――どんな蘇峡祭にしようと思っているのですか。

伊藤さん「テーマ『青春と一瞬』のとおり、蘇峡祭のかけがえのない一瞬が思い出に残るようにしたいです。蘇南高校のみんなにとって元気が出るような文化祭にしたいし、地域の皆さんに元気を届けられるような文化祭にしたいです。」

――なぜ生徒会長になろうと思ったのですか。

伊藤さん「小学校、中学校と会長や副会長をやってきたこともあって、生徒会をやるなかで、友達にしても地域の人にしても、色んな人たちと関わりを持って活動ができるということが、自分は好きです。だから蘇南高校でも会長になりました。」

――長引いた臨時休校、インターハイ予選の中止など次々とふりかかる出来事にどんな思いだったのですか。

伊藤さん「女子バスケ部で大会に出たかったので、中止を聞いたとき、本当にがっかりしたし、くやしかったです。臨時休校を振り返っても、もっとああ過ごせばよかったのにと、くやしい思いが強いです。だから、今、いろんなことを懸命にやっています。今までの人生で一番努力しています。」

伊藤さんと話をしていると、笑顔の奥にある、コロナに絶対負けたくないという強い意志が伝わってきます。臨時休校中の自主的な取組を報告するブリコラージュ賞にも、女子バスケットボール部の個人練のすべて記録した素敵なノートを報告してくれた伊藤さんは、応募用紙に、自分の思いを切々とつづってくれていました。

「このまま過ごしてきた二年間が、嫌な思い出として残ってしまうことだけは、絶対に避けたいです。これは、仲間たちや、他の部の皆にも一緒で、やってきたことが、少しでもいい形で締めくくれるよう、何かしたいです。後輩たちへのバトンパスも、とても重要なことだと思います。部長として、生徒会長として、取り組めることがあったらなあと思っています。」

自分のことだけでなく、後輩も含めた全校生徒のことを思いやる生徒会長さんなのです。

蘇峡祭は一般公開をせずに校内祭という形になりますが、2日間のステージ発表に加え、全校生徒の課題研究の展示まである、本格的な内容です。(課題研究は、臨時休校の最中からちゃんとスタートしているのです。)

水曜日の定期考査を終えてからが、蘇峡祭に向けてのラストスパートです。伊藤生徒会長さんと執行部の皆さんが全校を引っ張って「元気の出る蘇峡祭」を創造していくことを、私も全力で応援します!

――どんな蘇峡祭にしようと思っているのですか。

伊藤さん「テーマ『青春と一瞬』のとおり、蘇峡祭のかけがえのない一瞬が思い出に残るようにしたいです。蘇南高校のみんなにとって元気が出るような文化祭にしたいし、地域の皆さんに元気を届けられるような文化祭にしたいです。」

――なぜ生徒会長になろうと思ったのですか。

伊藤さん「小学校、中学校と会長や副会長をやってきたこともあって、生徒会をやるなかで、友達にしても地域の人にしても、色んな人たちと関わりを持って活動ができるということが、自分は好きです。だから蘇南高校でも会長になりました。」

――長引いた臨時休校、インターハイ予選の中止など次々とふりかかる出来事にどんな思いだったのですか。

伊藤さん「女子バスケ部で大会に出たかったので、中止を聞いたとき、本当にがっかりしたし、くやしかったです。臨時休校を振り返っても、もっとああ過ごせばよかったのにと、くやしい思いが強いです。だから、今、いろんなことを懸命にやっています。今までの人生で一番努力しています。」

伊藤さんと話をしていると、笑顔の奥にある、コロナに絶対負けたくないという強い意志が伝わってきます。臨時休校中の自主的な取組を報告するブリコラージュ賞にも、女子バスケットボール部の個人練のすべて記録した素敵なノートを報告してくれた伊藤さんは、応募用紙に、自分の思いを切々とつづってくれていました。

「このまま過ごしてきた二年間が、嫌な思い出として残ってしまうことだけは、絶対に避けたいです。これは、仲間たちや、他の部の皆にも一緒で、やってきたことが、少しでもいい形で締めくくれるよう、何かしたいです。後輩たちへのバトンパスも、とても重要なことだと思います。部長として、生徒会長として、取り組めることがあったらなあと思っています。」

自分のことだけでなく、後輩も含めた全校生徒のことを思いやる生徒会長さんなのです。

蘇峡祭は一般公開をせずに校内祭という形になりますが、2日間のステージ発表に加え、全校生徒の課題研究の展示まである、本格的な内容です。(課題研究は、臨時休校の最中からちゃんとスタートしているのです。)

水曜日の定期考査を終えてからが、蘇峡祭に向けてのラストスパートです。伊藤生徒会長さんと執行部の皆さんが全校を引っ張って「元気の出る蘇峡祭」を創造していくことを、私も全力で応援します!

「ただ、ただ、申し訳ない」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月26日23:03

昼休みに、この3月に「カナダ語学研修」に行く予定だった現3年生を集めて、緊急ミーティングをしました。3月の時点では、コロナのために「延期」という措置だったわけですが、県教育委員会の方針として12月までの海外研修は中止ということなので、本校として「中止」決定をすると私から生徒の皆さんに伝えました。(本日は3学年PTAだったので、保護者の皆さんにも同じことをお伝えしました。)

「カナダ語学研修」に行きたいから蘇南高校に入学したという人もたくさんいたはずです。それなのにその機会が失われてしまったということに、校長として、「ただ、ただ、申し訳ない」と伝えました。

本当に生徒の皆さん、ごめんなさい。

それで、「カナダ語学研修」のかわりには、到底ならないのですが、ふたつのことを用意しました。

ひとつは、8月にたった1日なのですが、複数のALTとともに異文化を学ぶ楽しさを味わう、ワンデイ・イングリッシュセミナーです。文部科学省は、調査書に「~に参加するつもりだったが、コロナでやむなく中止になった」と書けばいいと言っていますが、「~に参加して、〇〇に成長した」というように〇〇がなければ、意味がないと思うのです。受験勉強の中でのたった1日になるけれど、代替のセミナーを渾身の力を込めてやりたいと思います。

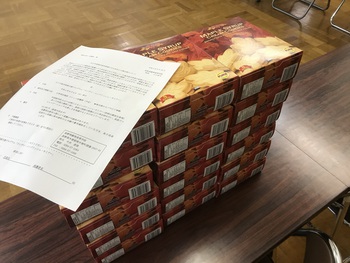

もうひとつは、せめて今晩、カナダの味を楽しんでねということで、校長からひとりひとりにカナダから輸入したメイプルビスケットを1箱ずつプレゼントしました。(生徒の皆さん、温かな拍手をいただき、ありがとう。)

繰り返しますが、「100を0にしない」のが本校の方針です。

でもやっぱり、生徒の皆さんには、「ただ、ただ、申し訳ありません!」

「カナダ語学研修」に行きたいから蘇南高校に入学したという人もたくさんいたはずです。それなのにその機会が失われてしまったということに、校長として、「ただ、ただ、申し訳ない」と伝えました。

本当に生徒の皆さん、ごめんなさい。

それで、「カナダ語学研修」のかわりには、到底ならないのですが、ふたつのことを用意しました。

ひとつは、8月にたった1日なのですが、複数のALTとともに異文化を学ぶ楽しさを味わう、ワンデイ・イングリッシュセミナーです。文部科学省は、調査書に「~に参加するつもりだったが、コロナでやむなく中止になった」と書けばいいと言っていますが、「~に参加して、〇〇に成長した」というように〇〇がなければ、意味がないと思うのです。受験勉強の中でのたった1日になるけれど、代替のセミナーを渾身の力を込めてやりたいと思います。

もうひとつは、せめて今晩、カナダの味を楽しんでねということで、校長からひとりひとりにカナダから輸入したメイプルビスケットを1箱ずつプレゼントしました。(生徒の皆さん、温かな拍手をいただき、ありがとう。)

繰り返しますが、「100を0にしない」のが本校の方針です。

でもやっぱり、生徒の皆さんには、「ただ、ただ、申し訳ありません!」

「贄川のトチの木に出会う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月24日22:25

今日は、午前中に校長会の教育課題研究部会の会議に出席しました。会場の総合教育センターから、午後の進路講話をすることになっている上松中学校へ移動です。

ちょうど昼休みの時間帯に、今は塩尻市になっている旧楢川村の贄川地区にやってきました。実は、国道19号の脇に、樹齢1000年と言われている「贄川のトチの木」があります。駐車場も開設されているので、初めて自動車を停めてみました。

「おおっ」と思わず声をあげてしまいます。何という迫力でしょうか。個人の私有地の大木で、代々大切に守られてきたものだと聞いています。樹高25m、目通り幹囲8.9m、何より天高く枝をほぼまっすぐに伸ばしているその立ち姿の美しいこと!

しかも日本史で言えば、平安時代の頃から木曽谷で生きる人々の「いのち」を見守っていることになります。これを「いのち」の不思議と言わずして、何と言えばよいのでしょうか。

私は古木と向き合うのが好きです。長野県のあちこちの古木と向き合い、その息遣いを感じ取ることが好きです。昔、作家の高田宏さんと懇談をさせていただいたとき、「小川さん、屋久島の縄文杉の根元に立った時、杉が呼吸していることがはっきりわかるんだよ」と高田さんから聞きました。

呼吸の音を聞くまではいきませんが、贄川のトチの木の前に佇んだとき、木に自分が包まれると思ったのでした。

今回は、木曽地方の古木との出会い第1回でした。さあ、これからあちこちの古木と出会う旅の始まりです。

ちょうど昼休みの時間帯に、今は塩尻市になっている旧楢川村の贄川地区にやってきました。実は、国道19号の脇に、樹齢1000年と言われている「贄川のトチの木」があります。駐車場も開設されているので、初めて自動車を停めてみました。

「おおっ」と思わず声をあげてしまいます。何という迫力でしょうか。個人の私有地の大木で、代々大切に守られてきたものだと聞いています。樹高25m、目通り幹囲8.9m、何より天高く枝をほぼまっすぐに伸ばしているその立ち姿の美しいこと!

しかも日本史で言えば、平安時代の頃から木曽谷で生きる人々の「いのち」を見守っていることになります。これを「いのち」の不思議と言わずして、何と言えばよいのでしょうか。

私は古木と向き合うのが好きです。長野県のあちこちの古木と向き合い、その息遣いを感じ取ることが好きです。昔、作家の高田宏さんと懇談をさせていただいたとき、「小川さん、屋久島の縄文杉の根元に立った時、杉が呼吸していることがはっきりわかるんだよ」と高田さんから聞きました。

呼吸の音を聞くまではいきませんが、贄川のトチの木の前に佇んだとき、木に自分が包まれると思ったのでした。

今回は、木曽地方の古木との出会い第1回でした。さあ、これからあちこちの古木と出会う旅の始まりです。

「中津川市の中学校を訪問して歩く」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月23日22:01

蘇南高校の生徒の3分の1は、岐阜県中津川市内の中学校から県境をこえて通学しています。(実は職員の3分の1も中津川市から通勤しています。)これほど県境の両方から生徒を集めている高校というのは、長野県立高校でも独特の存在だと思います。

今日は、中津川市立の中学校の4校(阿木中学校、第二中学校、苗木中学校、第一中学校)を訪問して、蘇南高校の近況や体験入学の予定などを校長先生に報告しました。もちろん私にとって他県の中学校を訪問するのは初めてのこと。

どの中学校も校長先生をはじめ、出会った先生方がとても明るく親切で、私のほうが励まされて一日を過ごしました。蘇南高校はひとりひとりを大切にする高校で、この春も多様な進路実現をきちんと支援したということを報告させていただきました。

中津川市立中学校の校長先生方、本当にありがとうございました。

県境としての南木曽は、ドイツとフランスの国境地帯であるアルザス・ロレーヌ地方に通ずるものがあると思っています。

戦争ごとに帰属する国を、ドイツとフランスのあいだで交互に変更させられてきたアルザスは、しだいにドイツ・フランスのいずれでもない、独自なアルザスという意識を育みました。今回、蘇南高校では、コロナの臨時休校に伴い、県庁から「県境をまたぐ人の移動の自粛」が求められました。

生徒・職員の3分の1が岐阜県から通う本校は、機能停止の危機です。私は、「独自な蘇南」という立場を長野県庁に説明する(そして温かく理解していただきました)とともに、「蘇南はひとつ」だと生徒に訴えてきました。

なだらかな扇状地と段丘の中津川の風景から、峻厳な山岳地帯の谷間の南木曽の風景に移り変わっていく「世界の変化」を帰路に眺めながら、「生徒の皆さんはどのような思いで南木曽に来てくれるのだろうか」と考えました。「ひとつ」とは言え、風景は明らかに違うのです。

「美しい自然環境の中で、温かい心に包まれ、人と人を“つなぐ”高校」…そんな蘇南高校の学校づくりをしたいと改めて思いました。

今日は、中津川市立の中学校の4校(阿木中学校、第二中学校、苗木中学校、第一中学校)を訪問して、蘇南高校の近況や体験入学の予定などを校長先生に報告しました。もちろん私にとって他県の中学校を訪問するのは初めてのこと。

どの中学校も校長先生をはじめ、出会った先生方がとても明るく親切で、私のほうが励まされて一日を過ごしました。蘇南高校はひとりひとりを大切にする高校で、この春も多様な進路実現をきちんと支援したということを報告させていただきました。

中津川市立中学校の校長先生方、本当にありがとうございました。

県境としての南木曽は、ドイツとフランスの国境地帯であるアルザス・ロレーヌ地方に通ずるものがあると思っています。

戦争ごとに帰属する国を、ドイツとフランスのあいだで交互に変更させられてきたアルザスは、しだいにドイツ・フランスのいずれでもない、独自なアルザスという意識を育みました。今回、蘇南高校では、コロナの臨時休校に伴い、県庁から「県境をまたぐ人の移動の自粛」が求められました。

生徒・職員の3分の1が岐阜県から通う本校は、機能停止の危機です。私は、「独自な蘇南」という立場を長野県庁に説明する(そして温かく理解していただきました)とともに、「蘇南はひとつ」だと生徒に訴えてきました。

なだらかな扇状地と段丘の中津川の風景から、峻厳な山岳地帯の谷間の南木曽の風景に移り変わっていく「世界の変化」を帰路に眺めながら、「生徒の皆さんはどのような思いで南木曽に来てくれるのだろうか」と考えました。「ひとつ」とは言え、風景は明らかに違うのです。

「美しい自然環境の中で、温かい心に包まれ、人と人を“つなぐ”高校」…そんな蘇南高校の学校づくりをしたいと改めて思いました。

「蘇南高校『探究的な学び』推進コンソーシアムがキックオフ!」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月21日08:59

6月19日(金)に蘇南高校「探究的な学び」推進コンソーシアムのキックオフ・ミーティング(第1回運営委員会)を開催しました。

本校の「産業社会と人間」(1・2年)・「総合研究」(3年)で取り組む課題研究が、地域で活躍する大人の皆さんのいきいきとした姿から学べるように、生徒の学びと地域をつなげるためのコンソーシアムです。生徒が模索している課題について、「このような問題関心ならば、~さんに会ってみたらどう?」とアドバイスしていただける方々にコンソーシアムの委員になっていただきました。

そしてまた、委員の方々から、「地域で~に取り組む活動があるんだけど、蘇南高校生も参加してみない?」という提案をどんどんしていただこうと思っています。

コンソーシアムの委員のメンバーは、南木曽町役場もっと元気に戦略室の吉田健吾さん、南木曽商工会青年部長の髙橋俊吾さん、南木曽町地域おこし協力隊の川本惇貴さんです。

キックオフミーティングには、南木曽町役場もっと元気に戦略室の西尾係長さんも特別参加していただきました。

蘇南高校の学びがさらに躍動的になるように熱い意見がかわされたミーティングになりました。委員の皆様、なにとぞよろしくお願いいたします。

臨時休校で私たちは「つながり」こそ学校の中で最も大切にすべきものであると再認識しました。コロナ第二波が来ても「探究的な学び」を継続するために、そしてアフター・コロナの世界を視野に入れながら、「つながり」を高校と地域社会にもしっかり構築していきたいと考えています。

また、このコンソーシアムを大桑村・中津川市の方々に広げていくのが、私の夢です。「もっと元気に」なるコンソーシアムを目指して、頑張っていきます!

本校の「産業社会と人間」(1・2年)・「総合研究」(3年)で取り組む課題研究が、地域で活躍する大人の皆さんのいきいきとした姿から学べるように、生徒の学びと地域をつなげるためのコンソーシアムです。生徒が模索している課題について、「このような問題関心ならば、~さんに会ってみたらどう?」とアドバイスしていただける方々にコンソーシアムの委員になっていただきました。

そしてまた、委員の方々から、「地域で~に取り組む活動があるんだけど、蘇南高校生も参加してみない?」という提案をどんどんしていただこうと思っています。

コンソーシアムの委員のメンバーは、南木曽町役場もっと元気に戦略室の吉田健吾さん、南木曽商工会青年部長の髙橋俊吾さん、南木曽町地域おこし協力隊の川本惇貴さんです。

キックオフミーティングには、南木曽町役場もっと元気に戦略室の西尾係長さんも特別参加していただきました。

蘇南高校の学びがさらに躍動的になるように熱い意見がかわされたミーティングになりました。委員の皆様、なにとぞよろしくお願いいたします。

臨時休校で私たちは「つながり」こそ学校の中で最も大切にすべきものであると再認識しました。コロナ第二波が来ても「探究的な学び」を継続するために、そしてアフター・コロナの世界を視野に入れながら、「つながり」を高校と地域社会にもしっかり構築していきたいと考えています。

また、このコンソーシアムを大桑村・中津川市の方々に広げていくのが、私の夢です。「もっと元気に」なるコンソーシアムを目指して、頑張っていきます!

「グランドキャニオンに花弁を落とす」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月19日08:21

昨晩6月18日の夜7時から、小村俊平先生主宰の「生徒の学びと気づきを最大化するプロジェクト」の第3回報告会がWEB会議として行われました。コロナ臨時休業中の学びの経験の中でどんな成果を得て、それをこれからにどのようにつなげようとしているのかを考えることがテーマです。

全国のたくさんの方々が視聴してくださるなか、セッション1(教員と生徒のペアが報告する)において、札幌市立藻岩高校、聖和学院中学・高校と並んで、蘇南高校の私と3年の石山さんがトップバッターの報告者になりました。

石山さんは、「先生ありがとう」全校アルバムを呼びかけてくれた経験、そしてその手応えを文化祭の創造につなげていきたいという思いを語ってくれました。

今の蘇南高校は、校長の強力なリーダーシップで動いているわけではありません。私も含めた教員間の対話の積み重ねによって、コロナ臨時休校を乗り越えようとする教育プログラムを構築してきました。そして、石山さんの語りを聞く中で、生徒の皆さんも友達同士の対話のなかで物事を考えていたことを知りました。

石山さんは、バドミントン部の「One 蘇南!」動画に勇気づけられ、自分も何かをしたいと思ってアルバム制作を全校のみんなに呼びかけてみようと思いたったのだそうです。そしてそんな石山さん、全校の生徒の皆さんのことばに教員たちが励まされ、不安や疲れが吹き飛び、やっぱり前に進もうと思ったのでした。生徒と教員の対話です。

このような教員間、生徒間、生徒・教員間の「対話による集合知」が、目の前の壁をのりこえていくときの最大の力になるのだとわかりました。

COVID-19の困難な状況の中で、そんなてごたえをつかみ、それを未来にいかしたい。

そんなことを石山さんと対話しながら報告としてまとめてみました。

県内そして全国のたくさんの参加者の皆さんから、石山さん、そして蘇南高校への励ましの言葉をいただきました。本当にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。

最後に、臨時休校中に私が先生方に紹介した言葉について考えました。それは早逝した文化人類学者の保苅実さんが遺著の中でつぶやいた言葉です。

「書くということは、グランドキャニオンにバラの花弁を落とし、爆発を待っているようなものだ。」

…この「書く」をいつも「教える」に置き換えていると、私は先生方に言ったのです。投げたボールが返ってくるかはわからない。でも投げ続けることが大切なのだという意味です。

しかし、臨時休校の経験を通じて、何より蘇南高校の生徒たちとの出会いを通じて、こんなふうに言葉を言い換えたいと思うようになったのです。この言葉を、昨日の報告の結論にしました。

「教えるということは、グランドキャニオンにバラの花弁を落とし、それが地面にふれた音の響きに感動するようなものだ。」

全国のたくさんの方々が視聴してくださるなか、セッション1(教員と生徒のペアが報告する)において、札幌市立藻岩高校、聖和学院中学・高校と並んで、蘇南高校の私と3年の石山さんがトップバッターの報告者になりました。

石山さんは、「先生ありがとう」全校アルバムを呼びかけてくれた経験、そしてその手応えを文化祭の創造につなげていきたいという思いを語ってくれました。

今の蘇南高校は、校長の強力なリーダーシップで動いているわけではありません。私も含めた教員間の対話の積み重ねによって、コロナ臨時休校を乗り越えようとする教育プログラムを構築してきました。そして、石山さんの語りを聞く中で、生徒の皆さんも友達同士の対話のなかで物事を考えていたことを知りました。

石山さんは、バドミントン部の「One 蘇南!」動画に勇気づけられ、自分も何かをしたいと思ってアルバム制作を全校のみんなに呼びかけてみようと思いたったのだそうです。そしてそんな石山さん、全校の生徒の皆さんのことばに教員たちが励まされ、不安や疲れが吹き飛び、やっぱり前に進もうと思ったのでした。生徒と教員の対話です。

このような教員間、生徒間、生徒・教員間の「対話による集合知」が、目の前の壁をのりこえていくときの最大の力になるのだとわかりました。

COVID-19の困難な状況の中で、そんなてごたえをつかみ、それを未来にいかしたい。

そんなことを石山さんと対話しながら報告としてまとめてみました。

県内そして全国のたくさんの参加者の皆さんから、石山さん、そして蘇南高校への励ましの言葉をいただきました。本当にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。

最後に、臨時休校中に私が先生方に紹介した言葉について考えました。それは早逝した文化人類学者の保苅実さんが遺著の中でつぶやいた言葉です。

「書くということは、グランドキャニオンにバラの花弁を落とし、爆発を待っているようなものだ。」

…この「書く」をいつも「教える」に置き換えていると、私は先生方に言ったのです。投げたボールが返ってくるかはわからない。でも投げ続けることが大切なのだという意味です。

しかし、臨時休校の経験を通じて、何より蘇南高校の生徒たちとの出会いを通じて、こんなふうに言葉を言い換えたいと思うようになったのです。この言葉を、昨日の報告の結論にしました。

「教えるということは、グランドキャニオンにバラの花弁を落とし、それが地面にふれた音の響きに感動するようなものだ。」

「花が次々と咲く」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月17日22:18

通常日課の授業が再開されて、3週目に入りました。

4月にサクラ、ミツバツツジと華麗な花々に彩られた蘇南高校は、5月に入ってヒメシャガの繊細な花々が咲くとともに、木曽谷の鮮やかな新緑に包まれました。

そして6月になってもなお、油絵のような鮮烈な彩色のツツジが校舎を取り囲んでいます。

「美しい自然のなかにある高校」という月並みな表現の「実際の意味」をかみしめています。

「100を0には絶対にしない。」というのが本校の方針です。コロナ禍によって「できなくなった」学びについて、ひとつひとつ「代替の学び」を構築していきたいのです。

インターハイ予選の中止によって高体連専門部が代替の大会を考えたわけですが、専門部によっては代替が不可能だと決めたものもあります。本校の運動部は「代替なし」の専門部のもののほうがむしろ多いのが現実です。ならば、学校として、これまで頑張ってきた3年生に「何か」を用意したいと考えます。

カナダ語学研修も同様です。3月に行う予定であった海外研修旅行は、「延期」という扱いになっています。これを「0にしない」ためにどうしたらいいのか。実は、この間、私は様々な人に相談にのってもらいながら、いくつかの道を模索しています。

文化祭は7月中旬に実行する。短い準備期間で考えなければならない課題は山ほどあるのですが、生徒と一緒に頑張りたい。

中学生体験入学も9月に午前の部・午後の部にわけて実行します。中学校を訪問しての進路講話は明日から私が全中学校に出かける予定です。中津川市内の中学校はDVD配布ということなので、急遽、私のプレゼンを動画に収録して、学校紹介動画とあわせてみたいと考えています。

ともかく「100を0に絶対にしない」。

美しい自然に励まされながら、目の前の壁をどう乗り越えようか、今日も考え続けました。

4月にサクラ、ミツバツツジと華麗な花々に彩られた蘇南高校は、5月に入ってヒメシャガの繊細な花々が咲くとともに、木曽谷の鮮やかな新緑に包まれました。

そして6月になってもなお、油絵のような鮮烈な彩色のツツジが校舎を取り囲んでいます。

「美しい自然のなかにある高校」という月並みな表現の「実際の意味」をかみしめています。

「100を0には絶対にしない。」というのが本校の方針です。コロナ禍によって「できなくなった」学びについて、ひとつひとつ「代替の学び」を構築していきたいのです。

インターハイ予選の中止によって高体連専門部が代替の大会を考えたわけですが、専門部によっては代替が不可能だと決めたものもあります。本校の運動部は「代替なし」の専門部のもののほうがむしろ多いのが現実です。ならば、学校として、これまで頑張ってきた3年生に「何か」を用意したいと考えます。

カナダ語学研修も同様です。3月に行う予定であった海外研修旅行は、「延期」という扱いになっています。これを「0にしない」ためにどうしたらいいのか。実は、この間、私は様々な人に相談にのってもらいながら、いくつかの道を模索しています。

文化祭は7月中旬に実行する。短い準備期間で考えなければならない課題は山ほどあるのですが、生徒と一緒に頑張りたい。

中学生体験入学も9月に午前の部・午後の部にわけて実行します。中学校を訪問しての進路講話は明日から私が全中学校に出かける予定です。中津川市内の中学校はDVD配布ということなので、急遽、私のプレゼンを動画に収録して、学校紹介動画とあわせてみたいと考えています。

ともかく「100を0に絶対にしない」。

美しい自然に励まされながら、目の前の壁をどう乗り越えようか、今日も考え続けました。

「拠り所としての『対話による集合知』、そして蘇南高校から全国への発信」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月14日23:02

コロナ臨時休業を乗り越える方策を考えるときに、誰もが何を「拠り所」に考えたらよいかを悩んできました。

私は、まず信頼できる仲間たちとの「対話による集合知」を拠り所にしようとしました。

それは、一つに蘇南高校の先生方との対話であり、もう一つは岡山大学学長補佐の小村俊平さんが主宰する「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」のメンバーとの週一回のWEB会議です。そして後から「生徒との対話」も大切な集合知であることに気付きました。

こうした対話が、「闇夜の中の灯」でした。

これらの集合知を拠り所に、まずは自分達で対策を考え、それを文部科学省や県教育委員会の指針、校長会での集合知とつきあわせていくやり方を、私はとりました。

さて、そこで「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」の集合知の成果を、発表していきます。私たちの対話を、全国の皆さんに開いていく試みです。

第一に、主宰者の小村先生がまとめてくださった、アーカイヴの最新版を、Ver3としてリリースします。今回は「休校中に私たちは何を学んだか?そして何をめざすのか?」という観点で学校のあり方を論じています。教員だけでなく、生徒や保護者等、学びに関わる様々な人たちが対話しながら、これからの学びのあり方を考えるためのツールとして使っていただけることを目指しています。 https://bit.ly/2MNLH0k

二つ目は、WEB会議をメンバーだけでなく、広く希望する皆さんに参加して頂く、PJ第3回報告会を6月18日(木)19時〜開催します。

ここでは、全国の高校生にまじって、わが蘇南高校の生徒も発言します。具体的には、私と3年生の生徒との対話の形で、この間の学びの成果を振り返り、それをどのように今後につなげていくかを考察します。

さあ、どうなるか。大丈夫だよと、生徒の背中を押しています。

申込サイトはこちらです。これからの高校のあり方を一緒に考えてみようという方がいらっしゃいましたら、参加無料のWEB会議ですので、お待ちしています。高校生の参加、大歓迎です!

https://forms.gle/Tm9W6542X2yXiyuu8

私は、まず信頼できる仲間たちとの「対話による集合知」を拠り所にしようとしました。

それは、一つに蘇南高校の先生方との対話であり、もう一つは岡山大学学長補佐の小村俊平さんが主宰する「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」のメンバーとの週一回のWEB会議です。そして後から「生徒との対話」も大切な集合知であることに気付きました。

こうした対話が、「闇夜の中の灯」でした。

これらの集合知を拠り所に、まずは自分達で対策を考え、それを文部科学省や県教育委員会の指針、校長会での集合知とつきあわせていくやり方を、私はとりました。

さて、そこで「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」の集合知の成果を、発表していきます。私たちの対話を、全国の皆さんに開いていく試みです。

第一に、主宰者の小村先生がまとめてくださった、アーカイヴの最新版を、Ver3としてリリースします。今回は「休校中に私たちは何を学んだか?そして何をめざすのか?」という観点で学校のあり方を論じています。教員だけでなく、生徒や保護者等、学びに関わる様々な人たちが対話しながら、これからの学びのあり方を考えるためのツールとして使っていただけることを目指しています。 https://bit.ly/2MNLH0k

二つ目は、WEB会議をメンバーだけでなく、広く希望する皆さんに参加して頂く、PJ第3回報告会を6月18日(木)19時〜開催します。

ここでは、全国の高校生にまじって、わが蘇南高校の生徒も発言します。具体的には、私と3年生の生徒との対話の形で、この間の学びの成果を振り返り、それをどのように今後につなげていくかを考察します。

さあ、どうなるか。大丈夫だよと、生徒の背中を押しています。

申込サイトはこちらです。これからの高校のあり方を一緒に考えてみようという方がいらっしゃいましたら、参加無料のWEB会議ですので、お待ちしています。高校生の参加、大歓迎です!

https://forms.gle/Tm9W6542X2yXiyuu8

「教え子からエールをもらい、生徒総会へ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月12日07:27

40代前半に私は下伊那郡の松川高校の教壇に立っていました。赴任した当時、文科系クラブというのがほとんどなくて、深志高校の講堂を約500人のお客さんに来ていただいて演劇をしてきた私は、松川高校を、生徒たちが演劇とか吹奏楽を楽しみにするような学校にしたいという夢を抱きました。

形だけだった演劇部を基礎練習から始めて、しっかりした台本に取り組ませ、演技の質を高めるために私も出演し(これが効果あったかは微妙)、3年間、順調に歩み、周囲の期待も高まったかに見えましたが、幾多の苦難に直面して休部状態に。

もうだめか…と思った半年後、「演劇部に入りたいんですけど…」というメンバーが数人現れました。「今まで演劇部の様子を見ていて、自分もやってみたいなあと思っていたんです。」

半信半疑で活動を再開すると、さらに4月になって、「松川高校の演劇部を中学時代に見て、ぜひやりたいと思って、この高校に入学しました」という女子が現れました。…なんと!

ここからは破竹の勢いになって、私もこの生徒たちをイメージして台本を次々と書けたし、演劇コンクールでは県代表を勝ち取るかどうかというところまで評価を高めることができました。お客さんも会場いっぱいに来てくれるようになりました。そして私の転勤後、あとをついだ若い顧問とともに松川高校演劇部が関東大会・全国大会で大活躍するようになったのでした。

…実は、昨日、私あてに小荷物が届き、中にいかにもおいしそうなバームクーヘンがたくさん。「蘇南高校の様子を見ていて、先生たちを応援したくなったので、お菓子を送ります」、と。「演劇部に入りたくて、この学校に来ました。」と13年前に私の目の前にあらわれた松川高校の「演劇仲間」からの差し入れでした。…なんと!(最近、この感嘆詞が多い。)

…教え子に支えられて、今の自分が生きている。本当にそう思います。侑子さん、本当にありがとうございました。

(放課後に先生方にいきさつを説明し、みんなでありがたくいただきました。)

今日の蘇南高校は、生徒総会でした。小規模校がこういう時代には俄然小回りが利いて、ソーシャルディスタンスを保っていろいろなことができます。臨時休校に入る直前、対面式以来の全校生徒の集結です。

生徒会執行部から「このような時代ですけど蘇峡祭をやります。私たちの願いに先生たちがOKを出してくれました。」と力強い宣言がありました。「内容は大きく変更しなければなりません。そしてこういう時代だからこそ、地域の方々に感謝の思いと『頑張ってください』という応援の思いを贈る蘇峡祭にしたいと思います。」と蘇峡祭実行係長が全校生徒に語りかけました。

松川高校の教え子から、蘇南高校の今私の目の前にいる生徒たちへ、次々と素敵な「人生の演劇」が展開するのでしょう。支え合い、一緒に創る喜びを分かち合う演劇です。

形だけだった演劇部を基礎練習から始めて、しっかりした台本に取り組ませ、演技の質を高めるために私も出演し(これが効果あったかは微妙)、3年間、順調に歩み、周囲の期待も高まったかに見えましたが、幾多の苦難に直面して休部状態に。

もうだめか…と思った半年後、「演劇部に入りたいんですけど…」というメンバーが数人現れました。「今まで演劇部の様子を見ていて、自分もやってみたいなあと思っていたんです。」

半信半疑で活動を再開すると、さらに4月になって、「松川高校の演劇部を中学時代に見て、ぜひやりたいと思って、この高校に入学しました」という女子が現れました。…なんと!

ここからは破竹の勢いになって、私もこの生徒たちをイメージして台本を次々と書けたし、演劇コンクールでは県代表を勝ち取るかどうかというところまで評価を高めることができました。お客さんも会場いっぱいに来てくれるようになりました。そして私の転勤後、あとをついだ若い顧問とともに松川高校演劇部が関東大会・全国大会で大活躍するようになったのでした。

…実は、昨日、私あてに小荷物が届き、中にいかにもおいしそうなバームクーヘンがたくさん。「蘇南高校の様子を見ていて、先生たちを応援したくなったので、お菓子を送ります」、と。「演劇部に入りたくて、この学校に来ました。」と13年前に私の目の前にあらわれた松川高校の「演劇仲間」からの差し入れでした。…なんと!(最近、この感嘆詞が多い。)

…教え子に支えられて、今の自分が生きている。本当にそう思います。侑子さん、本当にありがとうございました。

(放課後に先生方にいきさつを説明し、みんなでありがたくいただきました。)

今日の蘇南高校は、生徒総会でした。小規模校がこういう時代には俄然小回りが利いて、ソーシャルディスタンスを保っていろいろなことができます。臨時休校に入る直前、対面式以来の全校生徒の集結です。

生徒会執行部から「このような時代ですけど蘇峡祭をやります。私たちの願いに先生たちがOKを出してくれました。」と力強い宣言がありました。「内容は大きく変更しなければなりません。そしてこういう時代だからこそ、地域の方々に感謝の思いと『頑張ってください』という応援の思いを贈る蘇峡祭にしたいと思います。」と蘇峡祭実行係長が全校生徒に語りかけました。

松川高校の教え子から、蘇南高校の今私の目の前にいる生徒たちへ、次々と素敵な「人生の演劇」が展開するのでしょう。支え合い、一緒に創る喜びを分かち合う演劇です。

「ツバメと一緒に生徒を迎える」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年06月10日21:24

本校の先生たちは何人かが並んで、登校してくる生徒を昇降口であいさつをしながら迎えます。

「おはよう」「暑いね」「今日もがんばろう」といった声をかけています。当番が決まっているわけでもない。生徒の服装をチェックするためでもない。生徒と朝、ことばをかわしあうという、そのことのために、多くの先生が、自分の意思で朝の昇降口に立っています。

ときどき私も先生方と並ぶのですが、ここのところ、もう少し早い時間に登校する生徒たちと、ことばをかわしたくて、一人で昇降口に立って、生徒を迎えています。

それで、快晴の青空を見あげながら、ふと横を見ると…なんと!

ツバメが開いたドアの上に乗って、私の隣で生徒を出迎えている?…なんと!

よく見ると、いつのまにか保健室の前のひさしに巣を作っており(木曜日と金曜日にあっという間に作ったらしい)、つがいの片方が巣に入って何か作業をしている時、もう一方が近くで周囲を偵察しているようなのでした。

生徒が昇降口に近づくと、飛び立ちますが、数周ぐるっとまわって、またドアのところに降り立ちます。ここが好きなのですね。

思いもかけず、ツバメと並んでの朝の声がけになり、楽しいひとときがさらに楽しくなりました。

「おはよう」「暑いね」「今日もがんばろう」といった声をかけています。当番が決まっているわけでもない。生徒の服装をチェックするためでもない。生徒と朝、ことばをかわしあうという、そのことのために、多くの先生が、自分の意思で朝の昇降口に立っています。

ときどき私も先生方と並ぶのですが、ここのところ、もう少し早い時間に登校する生徒たちと、ことばをかわしたくて、一人で昇降口に立って、生徒を迎えています。

それで、快晴の青空を見あげながら、ふと横を見ると…なんと!

ツバメが開いたドアの上に乗って、私の隣で生徒を出迎えている?…なんと!

よく見ると、いつのまにか保健室の前のひさしに巣を作っており(木曜日と金曜日にあっという間に作ったらしい)、つがいの片方が巣に入って何か作業をしている時、もう一方が近くで周囲を偵察しているようなのでした。

生徒が昇降口に近づくと、飛び立ちますが、数周ぐるっとまわって、またドアのところに降り立ちます。ここが好きなのですね。

思いもかけず、ツバメと並んでの朝の声がけになり、楽しいひとときがさらに楽しくなりました。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長