「前に進むために笑う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月29日21:27

いよいよ月曜日から通常登校の再開です。4月10日から約50日の長い臨時休校にようやく区切りをつけることになりました。

ただし、今日、オクレンジャーで生徒の皆さんに伝えたように、明日からの登校を心から喜んでいる人もいれば、不安で心の重荷になっている人もいるかと思います。登校日が近づくことで心が苦しい人は、ひとりで抱え込まずに、是非、担任に電話をしてくださいね。

この50日を振り返ると、私たち教職員は、心が折れそうになった局面が何回もありました。

突然の休校決定に直面して、どうやって学びの支援をつくっていったらいいのだろう。どうやって、家に閉じ込められてしまった生徒とつながればいいのだろう。必死に考えても答えがなかなか出ない。やろうと準備していたことが、感染拡大に伴う政府の新たな決定で、できなくなってしまう。

試行錯誤の繰り返しで、前に進んでいるどころか、後退している気持ちに、何度もなりました。

そのようななかで、大きく「救われた」気持ちになったことが2回ありました。いずれもこのブログで報告しているのですが、1回目は、バドミントン部のみんなが、それぞれの家庭で遠くに置いたマグカップにシャトルを打ち込む姿をつなげ、最後に「One 蘇南!」とメッセージを発した動画を、教職員に贈ってくれたとき。

2回目は、全校のみんなが、「先生ありがとう」メッセージを寄せてくれ、それを3年生のひとりの女子が切り絵・折り紙に飾られた美しいアルバムにして、動画とともに教職員に贈ってくれたとき。

この2回の蘇南高校の生徒の皆さんからのエールをもらえたからこそ、私たち教職員もここまで歩んでこられたのだと思っています。

実は、今週の水曜日にバドミントン部の代表の生徒が、「これを使って先生方に元気になってほしくて…」と休校中に作成した、日めくりカレンダーを校長室に持ってきてくれました。

1日から31日まで部員たちの「超ヘン顔」がめくるたびに出てくる、傑作カレンダーです。添えられていた手紙には、こう書いてありました。

「笑いは免疫力を

向上させるそうです。

毎日これを見て

健康に過ごせるように

と思って作りました。

バドミントン部一同」

ここに並んだ男子・女子の「超ヘン顔」はこのブログでお見せ出来ないほどすさまじいものです。TVの芸人さんも真っ青くらいの出来。女子がここまでのヘン顔ができるって、やっぱりメンタルが鍛えられているんだなあと、ヘン顔写真集をめくりながら、はたと気づきました。

このカレンダーを作ったとき、彼ら彼女らは、「インターハイ中止」and「インターハイ予選中止」という現実の中にいたのです。インターハイに出場することを目指して、県下各地から蘇南高校に進学してきて、毎日の厳しい練習に耐え、「今回のコロナにも負けない。一緒に頑張ろう」と、先生を励ましてくれたバドミントン部の生徒たちが、残酷にもその一番の目標をコロナに奪われた、そのときに(!)、生徒のほうから先生に「一緒に笑って、生きていこう」と声をかけてくれたわけなのです。

…なんという生徒たち!

こうして3回目もまた、私たちは生徒たちから力をもらいました。

実は、日めくりカレンダーの「30日」は、過去の表彰式の写真です。そこには、「“当たり前”じゃない」という言葉が添えられています。

そして「31日」は部員全員の美しい笑顔の集合写真です。そこには、「仲間がいるから強くなれる!この一瞬に感謝」という言葉が刻まれていました。

…あなたたちは…!

私もまた、バド部のみんなと出会えた「この一瞬」に、心から感謝しています。

本当にありがとう!

ただし、今日、オクレンジャーで生徒の皆さんに伝えたように、明日からの登校を心から喜んでいる人もいれば、不安で心の重荷になっている人もいるかと思います。登校日が近づくことで心が苦しい人は、ひとりで抱え込まずに、是非、担任に電話をしてくださいね。

この50日を振り返ると、私たち教職員は、心が折れそうになった局面が何回もありました。

突然の休校決定に直面して、どうやって学びの支援をつくっていったらいいのだろう。どうやって、家に閉じ込められてしまった生徒とつながればいいのだろう。必死に考えても答えがなかなか出ない。やろうと準備していたことが、感染拡大に伴う政府の新たな決定で、できなくなってしまう。

試行錯誤の繰り返しで、前に進んでいるどころか、後退している気持ちに、何度もなりました。

そのようななかで、大きく「救われた」気持ちになったことが2回ありました。いずれもこのブログで報告しているのですが、1回目は、バドミントン部のみんなが、それぞれの家庭で遠くに置いたマグカップにシャトルを打ち込む姿をつなげ、最後に「One 蘇南!」とメッセージを発した動画を、教職員に贈ってくれたとき。

2回目は、全校のみんなが、「先生ありがとう」メッセージを寄せてくれ、それを3年生のひとりの女子が切り絵・折り紙に飾られた美しいアルバムにして、動画とともに教職員に贈ってくれたとき。

この2回の蘇南高校の生徒の皆さんからのエールをもらえたからこそ、私たち教職員もここまで歩んでこられたのだと思っています。

実は、今週の水曜日にバドミントン部の代表の生徒が、「これを使って先生方に元気になってほしくて…」と休校中に作成した、日めくりカレンダーを校長室に持ってきてくれました。

1日から31日まで部員たちの「超ヘン顔」がめくるたびに出てくる、傑作カレンダーです。添えられていた手紙には、こう書いてありました。

「笑いは免疫力を

向上させるそうです。

毎日これを見て

健康に過ごせるように

と思って作りました。

バドミントン部一同」

ここに並んだ男子・女子の「超ヘン顔」はこのブログでお見せ出来ないほどすさまじいものです。TVの芸人さんも真っ青くらいの出来。女子がここまでのヘン顔ができるって、やっぱりメンタルが鍛えられているんだなあと、ヘン顔写真集をめくりながら、はたと気づきました。

このカレンダーを作ったとき、彼ら彼女らは、「インターハイ中止」and「インターハイ予選中止」という現実の中にいたのです。インターハイに出場することを目指して、県下各地から蘇南高校に進学してきて、毎日の厳しい練習に耐え、「今回のコロナにも負けない。一緒に頑張ろう」と、先生を励ましてくれたバドミントン部の生徒たちが、残酷にもその一番の目標をコロナに奪われた、そのときに(!)、生徒のほうから先生に「一緒に笑って、生きていこう」と声をかけてくれたわけなのです。

…なんという生徒たち!

こうして3回目もまた、私たちは生徒たちから力をもらいました。

実は、日めくりカレンダーの「30日」は、過去の表彰式の写真です。そこには、「“当たり前”じゃない」という言葉が添えられています。

そして「31日」は部員全員の美しい笑顔の集合写真です。そこには、「仲間がいるから強くなれる!この一瞬に感謝」という言葉が刻まれていました。

…あなたたちは…!

私もまた、バド部のみんなと出会えた「この一瞬」に、心から感謝しています。

本当にありがとう!

「茶摘みをする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月28日21:01

蘇南高校には、敷地の中に、なんと茶畑があります。(実は、私は、しばらくのあいだ、丈の低いアオキがなぜあるのだろうとトンチンカンなことを考えていました。お恥ずかしい。)そして「茶摘み」という学びが、年間行事予定表に位置付けられています。

もともと南木曽町の南部に位置する田立地区がお茶の名産地です。本校の茶畑では、1年生と新任職員が、シーズンに茶摘みをして製茶工場に持ち込みます。加工されたお茶は、来客に提供されています。

私は、昨日、初めて「意識して」味わいました。なかなかにおいしい。

当然、新任職員である私も茶摘みをする資格があるのですが、残念ながら今日は工業校長会で上田千曲高校に出張でした。そこで1学年主任の市瀬先生にレポートをしていただきました。では、市瀬先生どうぞ。

……

本日の茶摘みについてご報告いたします。

本日の13時から14時の約1時間、1年生希望者26名と職員(1学年および新任)で茶摘みを行いました。

集合後、校用技師の下浦さんから茶葉の摘み方(芯芽を含め上から三枚目の葉の下で摘み取る)について説明があり、その後、三密(向かい合わないよう)にならないよう間隔をとって茶摘みを始めました。

雑談を通じて、生徒間はもちろんのこと、職員とのコミュニケーションも生まれ、楽しい時間を過ごすことができました。再開にむけ、貴重な時間だったと思います。

最後に、女子生徒から、「南木曽に住んでいても、なかなか経験することができないので、貴重な体験でした。ありがとうございました。」

と感想とお礼の言葉がありました。

その後、校長先生からいただいたお茶を受け取り解散となりました。暑い中の作業だったので、その場でガブのみしていました。お茶の差し入れありがとうございました。

解散後、集めた茶葉を合宿所に運び、職員で選別作業を行いました。職員にとっても、蘇南ならではの貴重な経験だと思います。

もともと南木曽町の南部に位置する田立地区がお茶の名産地です。本校の茶畑では、1年生と新任職員が、シーズンに茶摘みをして製茶工場に持ち込みます。加工されたお茶は、来客に提供されています。

私は、昨日、初めて「意識して」味わいました。なかなかにおいしい。

当然、新任職員である私も茶摘みをする資格があるのですが、残念ながら今日は工業校長会で上田千曲高校に出張でした。そこで1学年主任の市瀬先生にレポートをしていただきました。では、市瀬先生どうぞ。

……

本日の茶摘みについてご報告いたします。

本日の13時から14時の約1時間、1年生希望者26名と職員(1学年および新任)で茶摘みを行いました。

集合後、校用技師の下浦さんから茶葉の摘み方(芯芽を含め上から三枚目の葉の下で摘み取る)について説明があり、その後、三密(向かい合わないよう)にならないよう間隔をとって茶摘みを始めました。

雑談を通じて、生徒間はもちろんのこと、職員とのコミュニケーションも生まれ、楽しい時間を過ごすことができました。再開にむけ、貴重な時間だったと思います。

最後に、女子生徒から、「南木曽に住んでいても、なかなか経験することができないので、貴重な体験でした。ありがとうございました。」

と感想とお礼の言葉がありました。

その後、校長先生からいただいたお茶を受け取り解散となりました。暑い中の作業だったので、その場でガブのみしていました。お茶の差し入れありがとうございました。

解散後、集めた茶葉を合宿所に運び、職員で選別作業を行いました。職員にとっても、蘇南ならではの貴重な経験だと思います。

「岐阜県中津川の生徒たち」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月25日20:42

今日から蘇南高校は、いよいよ授業日としての分散登校が始まりました。1年生が朝から午後1時半まで保健室ガイダンス(考えてみたらこうしたことがまだ行えていませんでした)や教科の授業を進めました。

実は、私は臨時休業の入る前の全校放送で、「家に長い間いることになるけれど、こうしたときだからこそできる『自分自身の学び』があるはずだし、ひとりひとりの学びを横につなげば『みんなの学び』もできるはず。そんな学びを休み明けに報告してほしい。」と呼びかけていました。優秀作品には、校長主催の「ブリコラージュ賞」を贈る、とも。

ブリコラージュというのは、始業式で私が生徒に話した、フランスの構造主義の哲学者レヴィ=ストロースの『野生の思考』に出てくる概念で、とにかく自分が持っている知識・経験で眼前の課題を乗り越えていくことを意味します。

それで今日、1年生の担任の太田先生が、「坂下中学校出身の生徒たちが、休校中に動画を作ったようです」と、報告しに来てくれました。早速、その動画を私のPCにコピーして鑑賞させてもらいました。

これが、まあ、びっくり。

1年生6人の協働作品なのですが、BGMにのせて、彼ら(彼女ら)の故郷である、岐阜県中津川市の山口・坂下・川上の春の光景が、次々と映し出されます。

燃えるように咲き誇る花桃、淡く空に融けゆくような満開の桜、春の日差しにきらめく川面、天からの贈り物であるかのように降りそそぐ滝、そしてひっそりと咲く自分の家のまわりの名もなき小さな花々…。

こうした中津川の豊かな自然が、音楽のリズムにのって、写真のスライドと動画が巧みに組み合わさって、観る者の心に届いてくるのです。

困った、また涙腺が緩んできてしまう。

中津川の生徒の皆さんは、岐阜県の厳しいコロナの感染状況のなかで、4月中旬の分散登校にも来られなかった。

そんな生活のなかで、この6名は、2020年の春の中津川の自然を見つめ、ひとりでそれを撮影し、自分の掴まえた「美しいもの」が未来に友と「つながる」ことを夢見たのでしょう。

孤独ななかでも行動した勇気、未来を信じた知恵…。

そして6名が撮影した写真と動画は、見事につなぎあわさり、私のところに届けられたのでした。

…君たちは、よくやったよ。さすが、中津川の生徒です! よく、この日々に耐えて、この芸術作品を創造しました!

2週続けて、私は、胸がいっぱいになる経験をしました。

この動画の前半には、満開の桜の波の向こうに雪化粧をした恵那山がそびえている光景が出てきます。私の自宅のある飯田市からもこの時期の恵那山はことのほか美しく、それがために登山が趣味の私にとって恵那山は、特に好きな山で何回登ったかわからないくらいなのです。

私が恵那山にみとれているとき、中津川の人々も恵那山にみとれているのだと、ふと気づきました。

蘇南高校の生徒の皆さんに、「人の心に県境はない」と、教えてもらったような気がします。

実は、私は臨時休業の入る前の全校放送で、「家に長い間いることになるけれど、こうしたときだからこそできる『自分自身の学び』があるはずだし、ひとりひとりの学びを横につなげば『みんなの学び』もできるはず。そんな学びを休み明けに報告してほしい。」と呼びかけていました。優秀作品には、校長主催の「ブリコラージュ賞」を贈る、とも。

ブリコラージュというのは、始業式で私が生徒に話した、フランスの構造主義の哲学者レヴィ=ストロースの『野生の思考』に出てくる概念で、とにかく自分が持っている知識・経験で眼前の課題を乗り越えていくことを意味します。

それで今日、1年生の担任の太田先生が、「坂下中学校出身の生徒たちが、休校中に動画を作ったようです」と、報告しに来てくれました。早速、その動画を私のPCにコピーして鑑賞させてもらいました。

これが、まあ、びっくり。

1年生6人の協働作品なのですが、BGMにのせて、彼ら(彼女ら)の故郷である、岐阜県中津川市の山口・坂下・川上の春の光景が、次々と映し出されます。

燃えるように咲き誇る花桃、淡く空に融けゆくような満開の桜、春の日差しにきらめく川面、天からの贈り物であるかのように降りそそぐ滝、そしてひっそりと咲く自分の家のまわりの名もなき小さな花々…。

こうした中津川の豊かな自然が、音楽のリズムにのって、写真のスライドと動画が巧みに組み合わさって、観る者の心に届いてくるのです。

困った、また涙腺が緩んできてしまう。

中津川の生徒の皆さんは、岐阜県の厳しいコロナの感染状況のなかで、4月中旬の分散登校にも来られなかった。

そんな生活のなかで、この6名は、2020年の春の中津川の自然を見つめ、ひとりでそれを撮影し、自分の掴まえた「美しいもの」が未来に友と「つながる」ことを夢見たのでしょう。

孤独ななかでも行動した勇気、未来を信じた知恵…。

そして6名が撮影した写真と動画は、見事につなぎあわさり、私のところに届けられたのでした。

…君たちは、よくやったよ。さすが、中津川の生徒です! よく、この日々に耐えて、この芸術作品を創造しました!

2週続けて、私は、胸がいっぱいになる経験をしました。

この動画の前半には、満開の桜の波の向こうに雪化粧をした恵那山がそびえている光景が出てきます。私の自宅のある飯田市からもこの時期の恵那山はことのほか美しく、それがために登山が趣味の私にとって恵那山は、特に好きな山で何回登ったかわからないくらいなのです。

私が恵那山にみとれているとき、中津川の人々も恵那山にみとれているのだと、ふと気づきました。

蘇南高校の生徒の皆さんに、「人の心に県境はない」と、教えてもらったような気がします。

「出会う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月22日22:33

朝、校長室にひとりの3年生の女子が訪ねてきました。

「実は、これをみんなで作ったんです。」と、緑色の紙袋から取り出したのが、「蘇南高校 先生方へ」という文字と美しい5輪の花の切り絵が描かれた表紙の厚いアルバム。

「へえ、これは何ですか。」

「休校中、先生方がとても頑張って私たちに色々してくださったから、みんなに呼びかけて…」

彼女の前で私がページを開くと、こう書いてありました。

「はじめに

この一冊のメッセージノートには

蘇南高校の生徒、全員分の先生方への

感謝の気持ち

&

コロナウイルスが治まったら

やりたい事

が沢山詰まっています。

顔に笑みを浮かべながら

どうぞ最後まで

じっくりお読みいただければ

幸いです。」

何と彼女の呼びかけで、全校の生徒が、学校が開けたらやりたいこととか休業中の気持ち、先生への感謝の言葉を、メッセージの形で表現したのです。そのすべてを、彼女が素敵な折り紙・切り絵に飾られたページに、クラスごと、吹き出しの形に配置し、一冊の素敵なアルバムに仕上げてくれたのでした。

「どうやって呼びかけたの?」

「友達を通じたり、LINEを使ったり…」

ひとりひとりのメッセージの胸に迫ること。

ろくに仲間作りもできずに休校になってしまった1年生のある生徒は、「学校が再開したらみんなとふれあいたい」「みんなで先生にドッキリみたいのをかけたい」と書いていました。2年生のある生徒は「この休みは、とにかく学校に行きたいという毎日でした」と思いをぶつけていました。3年生は、この間の教員たちの怒涛の日々をすべて知っているかのようなコメントが多く、ある生徒は「課題の作成や沢山の会議ほんとに沢山動いていただき、ありがとうございます」と言葉をかけてくれました。

「ほんとに沢山動いて…」って、まさに私たちの日々はそうだった。

それにしても全校生徒!

「動画も作ったんです。」

自分のスマホを操作して彼女が見せてくれたのは、BGMにのせてアルバムがめくられる動画バージョンでした。

こんなことがこの世に起こるのだろうか。

私は目の前に起こっていることが、信じられなかった。感激で言葉がうまくでてこない。

ただただ彼女に「ありがとう。本当にありがとう。」と繰り返すことしかできませんでした。

校長室を出て、3年の担任団に報告し、動画を一緒に見ました。ふと、大事なことに気付きました。休校中なのに、どうして手書きメッセージが、全校生徒分、アルバムに集まっているのでしょうか。学年主任の鈴木先生が声をあげます。「これみんな、彼女の字だ。書き写してくれたんだ。」

夕方、職員会を開き、全職員で、ひとりの女子の呼びかけに全校の生徒の皆さんがこたえて出来上がった、先生へのメッセージ動画を見ました。そしてアルバムのここかしこを私が朗読しました。最後のほうでは言葉につまってしゃべれなくなってしまいました。

こんなことがこの世に起こるのだろうか。

長い教員人生の中で、こういう日が来るとは思ったこともありませんでした。

蘇南高校の生徒の皆さん、本当にありがとう。

「みんなと出会うことができ、私はほんとうに幸せです。」

「実は、これをみんなで作ったんです。」と、緑色の紙袋から取り出したのが、「蘇南高校 先生方へ」という文字と美しい5輪の花の切り絵が描かれた表紙の厚いアルバム。

「へえ、これは何ですか。」

「休校中、先生方がとても頑張って私たちに色々してくださったから、みんなに呼びかけて…」

彼女の前で私がページを開くと、こう書いてありました。

「はじめに

この一冊のメッセージノートには

蘇南高校の生徒、全員分の先生方への

感謝の気持ち

&

コロナウイルスが治まったら

やりたい事

が沢山詰まっています。

顔に笑みを浮かべながら

どうぞ最後まで

じっくりお読みいただければ

幸いです。」

何と彼女の呼びかけで、全校の生徒が、学校が開けたらやりたいこととか休業中の気持ち、先生への感謝の言葉を、メッセージの形で表現したのです。そのすべてを、彼女が素敵な折り紙・切り絵に飾られたページに、クラスごと、吹き出しの形に配置し、一冊の素敵なアルバムに仕上げてくれたのでした。

「どうやって呼びかけたの?」

「友達を通じたり、LINEを使ったり…」

ひとりひとりのメッセージの胸に迫ること。

ろくに仲間作りもできずに休校になってしまった1年生のある生徒は、「学校が再開したらみんなとふれあいたい」「みんなで先生にドッキリみたいのをかけたい」と書いていました。2年生のある生徒は「この休みは、とにかく学校に行きたいという毎日でした」と思いをぶつけていました。3年生は、この間の教員たちの怒涛の日々をすべて知っているかのようなコメントが多く、ある生徒は「課題の作成や沢山の会議ほんとに沢山動いていただき、ありがとうございます」と言葉をかけてくれました。

「ほんとに沢山動いて…」って、まさに私たちの日々はそうだった。

それにしても全校生徒!

「動画も作ったんです。」

自分のスマホを操作して彼女が見せてくれたのは、BGMにのせてアルバムがめくられる動画バージョンでした。

こんなことがこの世に起こるのだろうか。

私は目の前に起こっていることが、信じられなかった。感激で言葉がうまくでてこない。

ただただ彼女に「ありがとう。本当にありがとう。」と繰り返すことしかできませんでした。

校長室を出て、3年の担任団に報告し、動画を一緒に見ました。ふと、大事なことに気付きました。休校中なのに、どうして手書きメッセージが、全校生徒分、アルバムに集まっているのでしょうか。学年主任の鈴木先生が声をあげます。「これみんな、彼女の字だ。書き写してくれたんだ。」

夕方、職員会を開き、全職員で、ひとりの女子の呼びかけに全校の生徒の皆さんがこたえて出来上がった、先生へのメッセージ動画を見ました。そしてアルバムのここかしこを私が朗読しました。最後のほうでは言葉につまってしゃべれなくなってしまいました。

こんなことがこの世に起こるのだろうか。

長い教員人生の中で、こういう日が来るとは思ったこともありませんでした。

蘇南高校の生徒の皆さん、本当にありがとう。

「みんなと出会うことができ、私はほんとうに幸せです。」

「今日は個別最適化の日」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月21日18:08

今週の分散登校は、昨日までに各学年を指定した登校日が終わり、今日は「個別最適化の日」と銘打った登校日でした。

学習課題がよくわからなくてできなかった生徒、積極的に先へ学びたい生徒、3年生の進学希望者、検定に向けての学びを進めたい生徒などが、それぞれ指定された時間・場所に集まって、特別指導を受けるわけです。

一律の指導だけではフォローできないところについて、今日一日を使って学びの支援を行いました。

学年別の登校日よりも大勢の生徒がいて、学校全体が明るくなりました。特に英語検定に向けての時間帯は、あちらこちらで英語が聞こえてきますから、心地よい雰囲気になります。

「個別最適化」という言葉が、新しい学びのあり方を示す言葉として注目を集めるようになってきています。本校のような小規模校は、ひとりひとりをきめ細かく支援していくことができるので、「個別最適化」は、これからの本校のあり方を考えるときのキーワードのひとつになるでしょう。

学習課題がよくわからなくてできなかった生徒、積極的に先へ学びたい生徒、3年生の進学希望者、検定に向けての学びを進めたい生徒などが、それぞれ指定された時間・場所に集まって、特別指導を受けるわけです。

一律の指導だけではフォローできないところについて、今日一日を使って学びの支援を行いました。

学年別の登校日よりも大勢の生徒がいて、学校全体が明るくなりました。特に英語検定に向けての時間帯は、あちらこちらで英語が聞こえてきますから、心地よい雰囲気になります。

「個別最適化」という言葉が、新しい学びのあり方を示す言葉として注目を集めるようになってきています。本校のような小規模校は、ひとりひとりをきめ細かく支援していくことができるので、「個別最適化」は、これからの本校のあり方を考えるときのキーワードのひとつになるでしょう。

「本を閉じて、私は泣きました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月20日21:49

高校生の頃に夢中になった本をとりあげて、高校生という人生の「ひととき」が、今にどのようにつながっているかを振り返る7回シリーズの第3夜です。

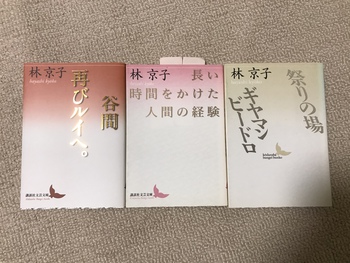

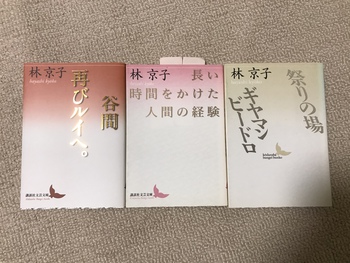

第3夜 林 京子『祭りの場 ギヤマン ビードロ』(講談社文芸文庫、1988年、980円)

高校1年生の国語の授業で、ときどき先生がプリントにして配布してくれた追加の読み物のなかに、あるとき、林京子の「ギヤマン ビードロ」がありました。青春時代に長崎で被爆し、その経験を文学に結晶化させている作家なのだと、そのとき初めて知りました。

国語の先生は、きむずかしい表情を装っていて、「君たちにはわからないだろうが…」が口癖でした。林京子を初めて読んだとき、自分には何だか「わからない」のだけど、彼女が凄い作家だということは、「わかった」のでした。

その同じ週、私が見つけたお気に入りの隠れ家、諏訪市立図書館の「平林たい子文庫」(平林に贈られた有名作家のサイン本が普通に手に取ることができた)に、林京子が芥川賞を受賞した、短編「祭りの場」が収められた同名の単行本を見つけました。

形容詞をいっさい使わない乾いた文体で、爆死した友人たちの「いのち」や、原爆症で苦しみながら死んでいった友人たちの「いのち」を、淡々と描いた小説でした。その冷静さと皮肉と無表情のなかに、無限の温もりを感じたのです。

この小説の中に、小学館の雑誌「小学二年生」の怪獣特集に「ひばくせい人」である「スペル星人」が登場して大きな物議をかもした事件への言及があります。林は、あえてこう書いています。…「原爆には感傷はいらない。これはこれでいい。漫画であれピエロであれ誰かが何かを感じてくれる。30年経ったいま原爆をありのまま伝えるのはむずかしくなっている。」…と。

どんな形であれ、記憶を誰かがつないでくれることに、わずかな希望を見出そうとする林京子の姿勢に、高校時代の私は深い感動を覚えました。

翌日、「君たちにはわからないだろうが…」の国語の先生に、「『祭りの場』を読みましたよ。感動しました。」と報告しました。先生は、少し驚きながら、「いいですよね。彼女の作品は。」と微笑んで答えてくれました。

以来、大学、教員生活、ずっと林京子の作品を読み続けてきました。私の本『世界史との対話』全3巻のラストは、原爆とチェルノブイリとフクシマについての考察です。私の世界観の根底には、林京子の文学があります。

世界初の原爆実験がおこなわれたUSAのトリニティに立った林は、最初のヒバクシャが、「地球」そのものであったことに気付き、涙します。(『長い時間をかけた人間の経験』講談社文芸文庫、2005年、1200円)

この小説を読んだとき、私の世界史の結論が形作られました。

4年前、待望の林京子の新著が出版されました。『谷間 再びルイへ。』(講談社文芸文庫、2016年、1600円)です。被爆者である彼女が、東日本大震災を経験し、そして若者たちと一緒にデモに参加していくことで、彼女の最後の小説はしめくくられます。

誰が読んでも死を覚悟していることがわかる「あとがき」で、彼女は読者に向けてこう書きました。

「お逢い出来て私は幸せでした。」

本を閉じて、私は泣きました。ほどなく林京子の訃報が報じられました。

私の人生は、林京子の文学とともにあったのです。そしてたぶん、これからもそうでしょう。

第3夜 林 京子『祭りの場 ギヤマン ビードロ』(講談社文芸文庫、1988年、980円)

高校1年生の国語の授業で、ときどき先生がプリントにして配布してくれた追加の読み物のなかに、あるとき、林京子の「ギヤマン ビードロ」がありました。青春時代に長崎で被爆し、その経験を文学に結晶化させている作家なのだと、そのとき初めて知りました。

国語の先生は、きむずかしい表情を装っていて、「君たちにはわからないだろうが…」が口癖でした。林京子を初めて読んだとき、自分には何だか「わからない」のだけど、彼女が凄い作家だということは、「わかった」のでした。

その同じ週、私が見つけたお気に入りの隠れ家、諏訪市立図書館の「平林たい子文庫」(平林に贈られた有名作家のサイン本が普通に手に取ることができた)に、林京子が芥川賞を受賞した、短編「祭りの場」が収められた同名の単行本を見つけました。

形容詞をいっさい使わない乾いた文体で、爆死した友人たちの「いのち」や、原爆症で苦しみながら死んでいった友人たちの「いのち」を、淡々と描いた小説でした。その冷静さと皮肉と無表情のなかに、無限の温もりを感じたのです。

この小説の中に、小学館の雑誌「小学二年生」の怪獣特集に「ひばくせい人」である「スペル星人」が登場して大きな物議をかもした事件への言及があります。林は、あえてこう書いています。…「原爆には感傷はいらない。これはこれでいい。漫画であれピエロであれ誰かが何かを感じてくれる。30年経ったいま原爆をありのまま伝えるのはむずかしくなっている。」…と。

どんな形であれ、記憶を誰かがつないでくれることに、わずかな希望を見出そうとする林京子の姿勢に、高校時代の私は深い感動を覚えました。

翌日、「君たちにはわからないだろうが…」の国語の先生に、「『祭りの場』を読みましたよ。感動しました。」と報告しました。先生は、少し驚きながら、「いいですよね。彼女の作品は。」と微笑んで答えてくれました。

以来、大学、教員生活、ずっと林京子の作品を読み続けてきました。私の本『世界史との対話』全3巻のラストは、原爆とチェルノブイリとフクシマについての考察です。私の世界観の根底には、林京子の文学があります。

世界初の原爆実験がおこなわれたUSAのトリニティに立った林は、最初のヒバクシャが、「地球」そのものであったことに気付き、涙します。(『長い時間をかけた人間の経験』講談社文芸文庫、2005年、1200円)

この小説を読んだとき、私の世界史の結論が形作られました。

4年前、待望の林京子の新著が出版されました。『谷間 再びルイへ。』(講談社文芸文庫、2016年、1600円)です。被爆者である彼女が、東日本大震災を経験し、そして若者たちと一緒にデモに参加していくことで、彼女の最後の小説はしめくくられます。

誰が読んでも死を覚悟していることがわかる「あとがき」で、彼女は読者に向けてこう書きました。

「お逢い出来て私は幸せでした。」

本を閉じて、私は泣きました。ほどなく林京子の訃報が報じられました。

私の人生は、林京子の文学とともにあったのです。そしてたぶん、これからもそうでしょう。

「よし、頑張ろう」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月19日20:24

今日は、2年生の分散登校でした。

雨上がりの南木曽は、新緑が輝き、山の中腹に雲がわきあがっている幻想的な美しさです。

本校の朝の昇降口は、何人もの先生方が自発的に立って、生徒にあいさつをしています。私も昨日から、その中に混じって登校する生徒を迎えています。

先生方と私は、「おはよう」「元気だった?」「体温を測っていない人いる?」などと生徒に笑顔で声をかけます。ちなみに最後の問いかけに対して、ひとりの男子が、入場行進のように手をまっすぐあげて「はいっ!」と答えたので、私たち教員は大爆笑。

木曽川に架かる橋から天白台の上にある蘇南高校までの高低差はとても大きく、よく高校は〇〇ケ丘にあることが多いわけですが、そのなかでも本校は屈指の「登校」が求められます。生徒の皆さんは、マスクをしているから、本当に苦しそう。これは、真夏になったら危ないかもしれないと思いました。

安全策と言われる行動様式について、実際にひとりひとりの具体的な生活に落とし込んだときに、どんなメリットが生じ、逆にどんな思わぬデメリットが生じるのかを、私たちはきちんと見つめなければなりません。

その後、私は、午前中に、南木曽町の教育長さん、教育次長さん、南木曽小学校と中学校の校長先生、教頭先生と、今年度初めての連絡会を行いました。小・中・高校が緊密に連携をしながら、「南木曽の学校で学んでよかった」と子どもたちに思ってもらえるような教育を創造したいというのが、皆の願いです。私からは、蘇南高校がこれまで構築してきたオンライン教育のことを報告させていただきました。

ちなみに本校の先生方は、登校した2年生の指導をすることと並行して、同じ時間に3年生のZoomを使ったオンライン授業を行っていました。一人の教員が両方をやることもあるわけですから、先生方は飛び回っています。

怒涛の午前中が終わり、午後は昨日に続いて、6月以降の本校のあり方の検討です。

やっぱり学校の主役は生徒です。2年生の元気な声が校舎の中に響いてくれたことで、先生たちも私も、「よし、頑張ろう」と思うのでした。

雨上がりの南木曽は、新緑が輝き、山の中腹に雲がわきあがっている幻想的な美しさです。

本校の朝の昇降口は、何人もの先生方が自発的に立って、生徒にあいさつをしています。私も昨日から、その中に混じって登校する生徒を迎えています。

先生方と私は、「おはよう」「元気だった?」「体温を測っていない人いる?」などと生徒に笑顔で声をかけます。ちなみに最後の問いかけに対して、ひとりの男子が、入場行進のように手をまっすぐあげて「はいっ!」と答えたので、私たち教員は大爆笑。

木曽川に架かる橋から天白台の上にある蘇南高校までの高低差はとても大きく、よく高校は〇〇ケ丘にあることが多いわけですが、そのなかでも本校は屈指の「登校」が求められます。生徒の皆さんは、マスクをしているから、本当に苦しそう。これは、真夏になったら危ないかもしれないと思いました。

安全策と言われる行動様式について、実際にひとりひとりの具体的な生活に落とし込んだときに、どんなメリットが生じ、逆にどんな思わぬデメリットが生じるのかを、私たちはきちんと見つめなければなりません。

その後、私は、午前中に、南木曽町の教育長さん、教育次長さん、南木曽小学校と中学校の校長先生、教頭先生と、今年度初めての連絡会を行いました。小・中・高校が緊密に連携をしながら、「南木曽の学校で学んでよかった」と子どもたちに思ってもらえるような教育を創造したいというのが、皆の願いです。私からは、蘇南高校がこれまで構築してきたオンライン教育のことを報告させていただきました。

ちなみに本校の先生方は、登校した2年生の指導をすることと並行して、同じ時間に3年生のZoomを使ったオンライン授業を行っていました。一人の教員が両方をやることもあるわけですから、先生方は飛び回っています。

怒涛の午前中が終わり、午後は昨日に続いて、6月以降の本校のあり方の検討です。

やっぱり学校の主役は生徒です。2年生の元気な声が校舎の中に響いてくれたことで、先生たちも私も、「よし、頑張ろう」と思うのでした。

「生徒の声が廊下に響き渡る」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月18日20:47

約ひと月ぶりの分散登校は、1年生対象でした。

朝から生徒たちの元気な声が廊下に響きます。「これが学校だよねえ」と、私も事務室で職員の皆さんと語り合いました。

1年生は、せっかく本校に入学したのに、1週間にも満たないまま、休校に入ってしまいました。本当にみんな久しぶりなのです。

岐阜県中津川市から通学している皆さんは、4月の分散登校のときにも出席停止になっていました。しかし岐阜県の特別警戒都道府県の指定は解除されています。岐阜県では新規感染者がずっと出ていません。

今日、1年生みんなが顔を合わせることができて、本当に良かったです。

十分に予想されていたことではあるのですが、友人との再会に歓声をあげて思わず近づいてしまう風景が、あちらこちらで展開します。「そこ、近づかないように。そこ、離れなさい。」などと警告することはしませんでしたが、マスクの全員着用と授業の「市松模様」座席を徹底しました。

実は、そもそも本校は小規模校なので、「市松模様」にせずとも普通の座席配置で、余裕で1メートル数十センチ以上、前後左右の間隔をとることが可能です。「市松模様」にすると淋しすぎるかもしれません。

また、来週の分散登校は「授業日」となり、お昼をはさみます。昼食については、生徒同士の間隔をとることを、今日よりも徹底しなければならないだろうと今日の臨時職員会で話し合いました。マスクを外して、机を合わせて、対面で大笑いしながらお弁当を食べるのが、高校のランチ風景ですが、さすがにそれは今の時代、感染症に対して無防備すぎます。

「新しい生活様式」に生徒も教員も慣れていかねばなりません。ちなみに本校の職員室は、先生同士の机が、スーパーのレジのようなビニールで区切られています。また、1年生が下校した後、先生たちは汗を流して校舎の隅々の消毒を行っています。

そこで次の課題は、①6月以降の学校の登校のあり方、②文化祭・夏休みなどの年間行事予定の変更、③夏休み前のテスト(成績評価)のあり方、④生徒会・部活動の再開、などになってきます。今日の臨時職員会では、その骨格を検討しました。なるべく早いうちに、皆さんに示せるようにしたいと考えています。

朝から生徒たちの元気な声が廊下に響きます。「これが学校だよねえ」と、私も事務室で職員の皆さんと語り合いました。

1年生は、せっかく本校に入学したのに、1週間にも満たないまま、休校に入ってしまいました。本当にみんな久しぶりなのです。

岐阜県中津川市から通学している皆さんは、4月の分散登校のときにも出席停止になっていました。しかし岐阜県の特別警戒都道府県の指定は解除されています。岐阜県では新規感染者がずっと出ていません。

今日、1年生みんなが顔を合わせることができて、本当に良かったです。

十分に予想されていたことではあるのですが、友人との再会に歓声をあげて思わず近づいてしまう風景が、あちらこちらで展開します。「そこ、近づかないように。そこ、離れなさい。」などと警告することはしませんでしたが、マスクの全員着用と授業の「市松模様」座席を徹底しました。

実は、そもそも本校は小規模校なので、「市松模様」にせずとも普通の座席配置で、余裕で1メートル数十センチ以上、前後左右の間隔をとることが可能です。「市松模様」にすると淋しすぎるかもしれません。

また、来週の分散登校は「授業日」となり、お昼をはさみます。昼食については、生徒同士の間隔をとることを、今日よりも徹底しなければならないだろうと今日の臨時職員会で話し合いました。マスクを外して、机を合わせて、対面で大笑いしながらお弁当を食べるのが、高校のランチ風景ですが、さすがにそれは今の時代、感染症に対して無防備すぎます。

「新しい生活様式」に生徒も教員も慣れていかねばなりません。ちなみに本校の職員室は、先生同士の机が、スーパーのレジのようなビニールで区切られています。また、1年生が下校した後、先生たちは汗を流して校舎の隅々の消毒を行っています。

そこで次の課題は、①6月以降の学校の登校のあり方、②文化祭・夏休みなどの年間行事予定の変更、③夏休み前のテスト(成績評価)のあり方、④生徒会・部活動の再開、などになってきます。今日の臨時職員会では、その骨格を検討しました。なるべく早いうちに、皆さんに示せるようにしたいと考えています。

「にぎやかな蘇南高校が戻ってきます」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月15日18:22

来週の5月18日(月)からは、いよいよ分散登校の形で学校が再開されます。

今日は、生徒も教員もだいぶ慣れてきたZoomホームルームです。各学年のスタイルがそれぞれ独自で面白いのですが、あらかじめ用意したシートをパソコン上で示しながら進める学年もあれば、手書きのホワイトボードを使う学年もあります。何で手書きなのだろうと思っていたのですが、その場のコミュニケーションの中で大切だと思うことを書き出しているのですね。それはそれでうまいやりかただと再発見しました。

3年生の生徒の中には、うまくつながらないときがあるClassiの動画に早くつながる裏技をみつけたと発言してくれた人もいました。

相変わらず、職員全員がチームを組んでホームルームに臨んでいます。

続いて、3年生の「総合研究」がZoom授業でおこなわれました。グループごとに指導担当の教員と画面上でつながり、ここまでの研究を振り返り、これから何を考えていかねばならないかを、対話をしながら考えていきました。たとえ休校であろうと、家でじっくり学習を進めている3年生がとても頼もしく思えました。

そして午後3時からは、教職員全員で全校の清掃をおこないました。

今度こそ、これで生徒の皆さんを迎え入れることができます。にぎやかな蘇南高校が戻ってきます。

月曜日、皆さんと再会できることを楽しみにしています!

今日は、生徒も教員もだいぶ慣れてきたZoomホームルームです。各学年のスタイルがそれぞれ独自で面白いのですが、あらかじめ用意したシートをパソコン上で示しながら進める学年もあれば、手書きのホワイトボードを使う学年もあります。何で手書きなのだろうと思っていたのですが、その場のコミュニケーションの中で大切だと思うことを書き出しているのですね。それはそれでうまいやりかただと再発見しました。

3年生の生徒の中には、うまくつながらないときがあるClassiの動画に早くつながる裏技をみつけたと発言してくれた人もいました。

相変わらず、職員全員がチームを組んでホームルームに臨んでいます。

続いて、3年生の「総合研究」がZoom授業でおこなわれました。グループごとに指導担当の教員と画面上でつながり、ここまでの研究を振り返り、これから何を考えていかねばならないかを、対話をしながら考えていきました。たとえ休校であろうと、家でじっくり学習を進めている3年生がとても頼もしく思えました。

そして午後3時からは、教職員全員で全校の清掃をおこないました。

今度こそ、これで生徒の皆さんを迎え入れることができます。にぎやかな蘇南高校が戻ってきます。

月曜日、皆さんと再会できることを楽しみにしています!

「『変身』したのは自分なのか、周囲なのか」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月14日22:39

第2夜(私の高校時代の愛読書・全7夜)

フランツ・カフカ、池内紀訳「変身」(『カフカ小説全集4』所収、白水社、2001年、2800円)

初めて『変身』を読んだのは、中学生の時。新潮文庫の高橋義孝訳でした。もちろん高校時代に再読し、『審判』『城』も含めてカフカの世界に嵌りました。大学1年生の夏休みに初めてレクラム文庫の原書で『変身』を読むことができました。カフカを読みたくてドイツ語を選択したからです。『変身』のドイツ語は音読すると、歌のようにリズムカルで美しいことがわかりました。

教員になって、『変身』で世界史の授業を1時間くみたてました。カフカの原稿から翻訳した池内紀の仕事に、池内的カフカだという批判があることは百も承知で、心酔しました。演劇の脚本を書くとき、カフカの真似をして、結末を想定せずにまずは最初の一行を書いてみて、自分が虚構の世界に生きているように書き進めることにしてきました。プラハのカフカ記念館に二日続けて通い、二日とも「閉館中」で締め出されました。(ちなみに定休日ではなかった。)なぜか私の人生は、カフカがいつも間近にあったのです。

ある朝、不安な夢からグレーゴル・ザムザが目を覚ますと、自分が「途方もない虫」に変身していることに気付きます。両親や妹は、虫になったザムザを嫌悪し、リンゴを投げつけます。そのリンゴはザムザの背中にめり込み、腐り、ザムザの身体も化膿して、やがて絶命していきます。家族は安堵して楽しそうに郊外に出かけていくのがラストシーンです。

高校時代に『変身』を読んだときの衝撃は、主人公グレーゴル・ザムザが「途方もない虫」に変身したことよりも、そんなザムザを嫌悪するようになった家族の側の「変身」にありました。カフカは、装丁や挿絵でザムザの形象が描かれることを拒否し続けたのだと言います。まさしくザムザの「変身」は、そう認識するようになった家族の側の「変身」の物語なのです。ザムザは虫になった自分の姿にあまり衝撃をおぼえていないのですから。

自分が目指す大学に入れなかったら、周囲の友人や家族は「変身」してしまうのではなかろうか。逆に自分が大学に入ったことで、周囲の自分に対する接し方が「変身」したとしたらそれも嫌だと思いました。

教師になってからの世界史の授業では、20世紀になってからのユダヤ教徒迫害の歴史とか、共存してきた人々が民族の枠組みで互いを見ることになって虐殺し合う歴史などを見つめながら、「これって『変身』だよね」と高校生に語りかけてきました。

そして現在、どうしようもなく新型コロナウイルスに感染してしまった人々が、排撃され、リンゴ(人格否定の言葉や暴力)を投げつけられる現実をまのあたりにして、人々が「変身」することのおそろしさを痛感しています。私たちは変身してしまった世界の姿を見て恐れおののいているのですが、実はそうした自分の心の変身のほうがもっと恐ろしいのではないでしょうか。

フランツ・カフカ、池内紀訳「変身」(『カフカ小説全集4』所収、白水社、2001年、2800円)

初めて『変身』を読んだのは、中学生の時。新潮文庫の高橋義孝訳でした。もちろん高校時代に再読し、『審判』『城』も含めてカフカの世界に嵌りました。大学1年生の夏休みに初めてレクラム文庫の原書で『変身』を読むことができました。カフカを読みたくてドイツ語を選択したからです。『変身』のドイツ語は音読すると、歌のようにリズムカルで美しいことがわかりました。

教員になって、『変身』で世界史の授業を1時間くみたてました。カフカの原稿から翻訳した池内紀の仕事に、池内的カフカだという批判があることは百も承知で、心酔しました。演劇の脚本を書くとき、カフカの真似をして、結末を想定せずにまずは最初の一行を書いてみて、自分が虚構の世界に生きているように書き進めることにしてきました。プラハのカフカ記念館に二日続けて通い、二日とも「閉館中」で締め出されました。(ちなみに定休日ではなかった。)なぜか私の人生は、カフカがいつも間近にあったのです。

ある朝、不安な夢からグレーゴル・ザムザが目を覚ますと、自分が「途方もない虫」に変身していることに気付きます。両親や妹は、虫になったザムザを嫌悪し、リンゴを投げつけます。そのリンゴはザムザの背中にめり込み、腐り、ザムザの身体も化膿して、やがて絶命していきます。家族は安堵して楽しそうに郊外に出かけていくのがラストシーンです。

高校時代に『変身』を読んだときの衝撃は、主人公グレーゴル・ザムザが「途方もない虫」に変身したことよりも、そんなザムザを嫌悪するようになった家族の側の「変身」にありました。カフカは、装丁や挿絵でザムザの形象が描かれることを拒否し続けたのだと言います。まさしくザムザの「変身」は、そう認識するようになった家族の側の「変身」の物語なのです。ザムザは虫になった自分の姿にあまり衝撃をおぼえていないのですから。

自分が目指す大学に入れなかったら、周囲の友人や家族は「変身」してしまうのではなかろうか。逆に自分が大学に入ったことで、周囲の自分に対する接し方が「変身」したとしたらそれも嫌だと思いました。

教師になってからの世界史の授業では、20世紀になってからのユダヤ教徒迫害の歴史とか、共存してきた人々が民族の枠組みで互いを見ることになって虐殺し合う歴史などを見つめながら、「これって『変身』だよね」と高校生に語りかけてきました。

そして現在、どうしようもなく新型コロナウイルスに感染してしまった人々が、排撃され、リンゴ(人格否定の言葉や暴力)を投げつけられる現実をまのあたりにして、人々が「変身」することのおそろしさを痛感しています。私たちは変身してしまった世界の姿を見て恐れおののいているのですが、実はそうした自分の心の変身のほうがもっと恐ろしいのではないでしょうか。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長