「ひとつの歌が世界をむすぶ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月25日16:03

2020年最後の登校日の校長講話を、教室ごとに私のパワーポイントの画面を見ながら行いました。

今日のテーマは、「ひとつの歌が世界をむすぶ」です。

「自分が追いつめられたとき、本当につらいときに、自分をなぐさめる何かをもっていますか?」という問いかけを考えてみました。「何か」のひとつの答えは、アートです。

第二次世界大戦のさなか、敵と味方が同じ歌を愛し、その歌がラジオから流れる数分間だけ、戦闘が中断されるという事態が起こりました。ララ・アンデルセンが歌った「リリー・マルレーン」です。

リリー・マルレーン

(私が声楽家の狭間壮さんのために翻訳したもの)

兵舎のいかつい門の前、あの街灯がまだあれば、

もう一度会いたい。灯りの下で。

もう一度、リリー・マルレーン。もう一度、リリー・マルレーン。

二つの影は、とけあい、僕らの愛がすぐわかる。

みんなに見せよう、灯りの下で。

もう一度、リリー・マルレーン。もう一度、リリー・マルレーン。 (以下略)

これは行進曲のイメージで作曲されたものでした。リリー・マルレーンにもう一度会うためにも、頑張って戦おうではないか…という意味をこめたものと思われます。アップテンポで歌うことが求められたのでした。

ところが歌手ララ・アンデルセンにとっては、頑張って戦おうなどという思いはありません。むしろ戦争によって愛する人にもう会えないかもしれないという絶望感が、彼女の「リリー・マルレーン」のイメージです。そこでララは、この歌をゆっくり、やさしく歌いました。すると、この歌詞の「自分は戦争に行きたくないのだ」という意味が、聞く者の心に浮かびあがってきたのです。

放送局に膨大なリクエストがかかってきて、来る日も来る日も、この歌がラジオから流れ、その時間帯はドイツ軍が動かないので、イギリス軍もフランス軍もこの歌を聞くようになりました。

しかし、この歌の本質を理解していたゲッベルスはララを逮捕し、すべてのレコードと原盤を破壊しました。それでもイギリスのBBC放送が「ララ処刑説」を流してドイツ兵が憤慨したことで、ゲッベルスはララをやむをえず生かしておきます。ゲッベルスがララに下した最大の迫害は、「前線の兵士の慰問コンサートを続けるが、『リリー・マルレーン』だけは絶対に歌うな」という命令でした。

アムステルダムのコンサートのとき、いつものように終盤で兵士たちの「リリー・マルレーン!」というリクエストの嵐がおこったとき、咄嗟にララは、こう兵士たちに語りかけました。「私はこれまでさんざん歌ってきたので、今度はみなさんが私に『リリー・マルレーン』を歌ってくださいませんか?」

こうして「リリー・マルレーン」は兵士たちの大合唱となって、復活したのでした。

このコロナ禍の一年間、蘇南高校の生徒たち、先生たちは、必死に「ブリコラージュ」(もてる知識・経験で目の前の課題をのりこえること)を積み重ねてきました。

「リリー・マルレーン」もまた、ララの「ゆっくり歌うブリコラージュ」・「兵士たちに歌ってもらうブリコラージュ」によって、人々の心を支えたのでした。

「心を支えてくれる何かをもって、ブリコラージュを続けていこう」と私は今日の話をしめくくりました。

これで今年の校長ブログは一区切りです。四月から多くの皆様にお読みいただき、本当にありがとうございました。

皆様、どうかよいお年をお迎えください。

(付記 講話の原稿は、ホームページに掲載しておきますので、よろしければご覧ください。)

今日のテーマは、「ひとつの歌が世界をむすぶ」です。

「自分が追いつめられたとき、本当につらいときに、自分をなぐさめる何かをもっていますか?」という問いかけを考えてみました。「何か」のひとつの答えは、アートです。

第二次世界大戦のさなか、敵と味方が同じ歌を愛し、その歌がラジオから流れる数分間だけ、戦闘が中断されるという事態が起こりました。ララ・アンデルセンが歌った「リリー・マルレーン」です。

リリー・マルレーン

(私が声楽家の狭間壮さんのために翻訳したもの)

兵舎のいかつい門の前、あの街灯がまだあれば、

もう一度会いたい。灯りの下で。

もう一度、リリー・マルレーン。もう一度、リリー・マルレーン。

二つの影は、とけあい、僕らの愛がすぐわかる。

みんなに見せよう、灯りの下で。

もう一度、リリー・マルレーン。もう一度、リリー・マルレーン。 (以下略)

これは行進曲のイメージで作曲されたものでした。リリー・マルレーンにもう一度会うためにも、頑張って戦おうではないか…という意味をこめたものと思われます。アップテンポで歌うことが求められたのでした。

ところが歌手ララ・アンデルセンにとっては、頑張って戦おうなどという思いはありません。むしろ戦争によって愛する人にもう会えないかもしれないという絶望感が、彼女の「リリー・マルレーン」のイメージです。そこでララは、この歌をゆっくり、やさしく歌いました。すると、この歌詞の「自分は戦争に行きたくないのだ」という意味が、聞く者の心に浮かびあがってきたのです。

放送局に膨大なリクエストがかかってきて、来る日も来る日も、この歌がラジオから流れ、その時間帯はドイツ軍が動かないので、イギリス軍もフランス軍もこの歌を聞くようになりました。

しかし、この歌の本質を理解していたゲッベルスはララを逮捕し、すべてのレコードと原盤を破壊しました。それでもイギリスのBBC放送が「ララ処刑説」を流してドイツ兵が憤慨したことで、ゲッベルスはララをやむをえず生かしておきます。ゲッベルスがララに下した最大の迫害は、「前線の兵士の慰問コンサートを続けるが、『リリー・マルレーン』だけは絶対に歌うな」という命令でした。

アムステルダムのコンサートのとき、いつものように終盤で兵士たちの「リリー・マルレーン!」というリクエストの嵐がおこったとき、咄嗟にララは、こう兵士たちに語りかけました。「私はこれまでさんざん歌ってきたので、今度はみなさんが私に『リリー・マルレーン』を歌ってくださいませんか?」

こうして「リリー・マルレーン」は兵士たちの大合唱となって、復活したのでした。

このコロナ禍の一年間、蘇南高校の生徒たち、先生たちは、必死に「ブリコラージュ」(もてる知識・経験で目の前の課題をのりこえること)を積み重ねてきました。

「リリー・マルレーン」もまた、ララの「ゆっくり歌うブリコラージュ」・「兵士たちに歌ってもらうブリコラージュ」によって、人々の心を支えたのでした。

「心を支えてくれる何かをもって、ブリコラージュを続けていこう」と私は今日の話をしめくくりました。

これで今年の校長ブログは一区切りです。四月から多くの皆様にお読みいただき、本当にありがとうございました。

皆様、どうかよいお年をお迎えください。

(付記 講話の原稿は、ホームページに掲載しておきますので、よろしければご覧ください。)

「新年を迎える準備が進んでいます」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月24日20:11

2020年の登校日も明日を残すのみとなりました。

清々しい思いで新年を迎えられるよう、二人の校用技師さんがすばらしいコンビネーションで、玄関の窓ガラスを完璧に磨き上げています。高台の上に位置する本校からは、急峻な木曽谷の向こう岸の南木曽岳の中腹が窓ガラスの向こうに眺められます。

ピカピカの窓ガラスが、ちょうど額縁の風景画のように見える玄関になりました。

この地の風景は、画家の東山魁夷がこよなく愛したと言われ、本校から自動車で10分ほど南に走ったところには、「東山魁夷心の旅路館」があります。本校の玄関の向こうの世界は、その美術館にあるような美しさだと思います。

明日の午後は、懇談会のない先生方が職員室の窓ガラスを磨く予定です。

今年最後の校長講話は、「リリー・マルレーン」と「ブリコラージュ」というテーマで生徒に語りかけようと思っています。

清々しい思いで新年を迎えられるよう、二人の校用技師さんがすばらしいコンビネーションで、玄関の窓ガラスを完璧に磨き上げています。高台の上に位置する本校からは、急峻な木曽谷の向こう岸の南木曽岳の中腹が窓ガラスの向こうに眺められます。

ピカピカの窓ガラスが、ちょうど額縁の風景画のように見える玄関になりました。

この地の風景は、画家の東山魁夷がこよなく愛したと言われ、本校から自動車で10分ほど南に走ったところには、「東山魁夷心の旅路館」があります。本校の玄関の向こうの世界は、その美術館にあるような美しさだと思います。

明日の午後は、懇談会のない先生方が職員室の窓ガラスを磨く予定です。

今年最後の校長講話は、「リリー・マルレーン」と「ブリコラージュ」というテーマで生徒に語りかけようと思っています。

「2020年は最後まで生徒に感動させられました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月23日16:08

2020年の最後の登校週を迎えています。

思えば、4月に蘇南高校に赴任して、すぐに臨時休校。でも先生方とオンライン教育を構築し、学校再開のその日に全校生徒から「先生ありがとうアルバム」が届きました。7月の集中豪雨では、またしても一週間にわたる臨時休校でしたが、それを乗り越えて文化祭を実施し、その後も修学旅行を実現したり、3年の総合研究発表会をオンライン形式でやりとげたりしました。生徒の活躍にたくさんの感動をもらった一年でした。

…と感慨にふけっていると、久保田先生が、「2年生の課題研究で『医療と看護』をテーマにした四人が先生方全員に使ってほしいとマスクをプレゼントしたいそうです」と、校長室に来てくれました。

なんと!…とまたしても、生徒に驚かされます。昼休みに各教科主任の先生方に集まってもらい、贈呈式を行いました。

2年生は「産業社会と人間」という総合学科独自の授業で、コロナ臨時休校中も「コロナで人々がどのように困っていて、それをどのように乗り越えようとしているかを探究しよう」というテーマをたてて、探究活動を続け、9月にその研究発表会を実施しました。

「医療と看護」班の大久保さん・永島さん・坂上さん・垣内さんは、そのときの発表の中でとりあげた「自分で作れる布マスク」についてさらなる社会実践をすべく、「コロナ第三波に備えて先生方みんなに手作りの布マスクを贈る」という企画をたてたというのです。もちろん授業の外の話なので、私は知りませんでした。

贈呈式で彼らの話を聞いて、なお驚いたのは、事務職員や非常勤講師の分まで制作していたことと、その先生に合うデザインを意識していてひとりひとり違うマスク(!)が個装されていたことです。

なんと!なんと!…です。2020年のしめくくりも生徒の頑張りとやさしさに大感動なのでした。

思えば、4月に蘇南高校に赴任して、すぐに臨時休校。でも先生方とオンライン教育を構築し、学校再開のその日に全校生徒から「先生ありがとうアルバム」が届きました。7月の集中豪雨では、またしても一週間にわたる臨時休校でしたが、それを乗り越えて文化祭を実施し、その後も修学旅行を実現したり、3年の総合研究発表会をオンライン形式でやりとげたりしました。生徒の活躍にたくさんの感動をもらった一年でした。

…と感慨にふけっていると、久保田先生が、「2年生の課題研究で『医療と看護』をテーマにした四人が先生方全員に使ってほしいとマスクをプレゼントしたいそうです」と、校長室に来てくれました。

なんと!…とまたしても、生徒に驚かされます。昼休みに各教科主任の先生方に集まってもらい、贈呈式を行いました。

2年生は「産業社会と人間」という総合学科独自の授業で、コロナ臨時休校中も「コロナで人々がどのように困っていて、それをどのように乗り越えようとしているかを探究しよう」というテーマをたてて、探究活動を続け、9月にその研究発表会を実施しました。

「医療と看護」班の大久保さん・永島さん・坂上さん・垣内さんは、そのときの発表の中でとりあげた「自分で作れる布マスク」についてさらなる社会実践をすべく、「コロナ第三波に備えて先生方みんなに手作りの布マスクを贈る」という企画をたてたというのです。もちろん授業の外の話なので、私は知りませんでした。

贈呈式で彼らの話を聞いて、なお驚いたのは、事務職員や非常勤講師の分まで制作していたことと、その先生に合うデザインを意識していてひとりひとり違うマスク(!)が個装されていたことです。

なんと!なんと!…です。2020年のしめくくりも生徒の頑張りとやさしさに大感動なのでした。

「木曽地域の高校の将来像についての意見・提案書が県教育委員会に提出されました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月22日17:45

本日、原久仁男・木曽町町長を代表とする木曽町・南木曽町などの関係者の皆さんにより、「木曽地域の高校の将来像についての意見・提案書」が、長野県教育委員会の原山隆一・教育長に提出されました。

原町長さんは、「意見・提案書を届けたことで区切りがついたわけではなく、ここからがスタートだと考えている」と決意を表明されました。原山教育長さんには、温かい言葉とともに意見・提案書を受け取っていただいたと、同行した松下・南木曽教育次長さんから私は提出時の様子を伺いました。

意見・提案書の「おわりに」では、木曽地域で急激に進行する人口減少のなかの高校について、「協議会では、子どもの人数が減少しても、木曽地域を担う人材を育成していくことは永遠に課せられた責務であり、その一翼を担う県立高校の存在は欠かせないものであるという認識を共有することができました。」と私たちの基本的な立場をうたっています。

意見・提案書にもりこまれた学びの改革については、木曽青峰・蘇南両校ともすでにさまざまなことに着手し始めています。まさに高校再編の議論は、議論する中からさまざまな実践のアイデアと人間関係がうまれ、未来に向けて歴史を刻み続ける本校のブラッシュアップをはかるチャンスになったと思っています。

ぜひ、地域の皆様に、これからの蘇南高校の歩みをご覧いただき、未来をになう若者が成長する学びの場につながっていただきたいと、あらためてお願い申し上げます。

そして意見・提案書にかかわっていただいた皆様に心から御礼を申し上げます。

原町長さんは、「意見・提案書を届けたことで区切りがついたわけではなく、ここからがスタートだと考えている」と決意を表明されました。原山教育長さんには、温かい言葉とともに意見・提案書を受け取っていただいたと、同行した松下・南木曽教育次長さんから私は提出時の様子を伺いました。

意見・提案書の「おわりに」では、木曽地域で急激に進行する人口減少のなかの高校について、「協議会では、子どもの人数が減少しても、木曽地域を担う人材を育成していくことは永遠に課せられた責務であり、その一翼を担う県立高校の存在は欠かせないものであるという認識を共有することができました。」と私たちの基本的な立場をうたっています。

意見・提案書にもりこまれた学びの改革については、木曽青峰・蘇南両校ともすでにさまざまなことに着手し始めています。まさに高校再編の議論は、議論する中からさまざまな実践のアイデアと人間関係がうまれ、未来に向けて歴史を刻み続ける本校のブラッシュアップをはかるチャンスになったと思っています。

ぜひ、地域の皆様に、これからの蘇南高校の歩みをご覧いただき、未来をになう若者が成長する学びの場につながっていただきたいと、あらためてお願い申し上げます。

そして意見・提案書にかかわっていただいた皆様に心から御礼を申し上げます。

「木曽川沿いにのぼり旗がきれいに並ぶ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月21日16:53

今日はすばらしい晴天でした。冬の青空は澄み渡るような美しさがあり、針葉樹林が冠雪した南木曽岳がいっそう映えます。

そのようななか、木曽川沿いの国道19号線に年末交通安全運動ののぼりが立ち並び、壮観です。交通安全を訴える迫力が増したと、本校生徒会の啓発活動参加(のぼりの3分の1くらいですが)に対して、地域の皆さんから温かなお言葉をたくさんいただきました。「木曽高速」とも呼ばれることのある国道19号線で、これだけののぼりを持つ人波を見れば、ドライバーの皆さんも改めて気を引き締めてくださることでしょう。

啓発運動を終えた後のあいさつで、副生徒会長の藤本さんが、「今までも啓発運動が行われていたことは知っていましたが、あらためて自分が参加することで、こうした運動の目的が実感でき、参加してよかったと思っています」と地域の皆さんにあいさつをしました。

今、生徒会では、南木曽町の特産品を使った交通安全ストラップの制作にも取り組んでいます。生徒たちの根気強い活動がつづきます。

そのようななか、木曽川沿いの国道19号線に年末交通安全運動ののぼりが立ち並び、壮観です。交通安全を訴える迫力が増したと、本校生徒会の啓発活動参加(のぼりの3分の1くらいですが)に対して、地域の皆さんから温かなお言葉をたくさんいただきました。「木曽高速」とも呼ばれることのある国道19号線で、これだけののぼりを持つ人波を見れば、ドライバーの皆さんも改めて気を引き締めてくださることでしょう。

啓発運動を終えた後のあいさつで、副生徒会長の藤本さんが、「今までも啓発運動が行われていたことは知っていましたが、あらためて自分が参加することで、こうした運動の目的が実感でき、参加してよかったと思っています」と地域の皆さんにあいさつをしました。

今、生徒会では、南木曽町の特産品を使った交通安全ストラップの制作にも取り組んでいます。生徒たちの根気強い活動がつづきます。

「国道19号線で交通安全を呼びかける」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月18日17:36

今週もさまざまな企画が目白押しでした。

火曜日には、年末の交通安全運動の街頭活動に本校の生徒たちが協力しました。国道19号の三留野歩道橋から三留野大橋交差点までのあいだに並び、警察・交通安全協会の皆さんと一緒に、のぼり旗をかかげてドライバーの皆さんに「交通安全」をよびかけました。

これだけの人数がいるとそれなりに目立ちますから、いつもはかなりのスピードで疾駆している大型トラック群が、一様にスピードを落とし、ゆっくり通り過ぎていきます。

この日は雪が舞うとても寒い日でした。防寒具を身に着けているとはいえ、生徒たちは足踏みをしながら街頭活動を行いました。少しでも地域の役に立ちたいという純粋な願いをそれぞれが心に抱いています。

年末に交通事故がこの地域で起こらないよう、来週も生徒たちは交通安全運動に協力する予定です。

火曜日には、年末の交通安全運動の街頭活動に本校の生徒たちが協力しました。国道19号の三留野歩道橋から三留野大橋交差点までのあいだに並び、警察・交通安全協会の皆さんと一緒に、のぼり旗をかかげてドライバーの皆さんに「交通安全」をよびかけました。

これだけの人数がいるとそれなりに目立ちますから、いつもはかなりのスピードで疾駆している大型トラック群が、一様にスピードを落とし、ゆっくり通り過ぎていきます。

この日は雪が舞うとても寒い日でした。防寒具を身に着けているとはいえ、生徒たちは足踏みをしながら街頭活動を行いました。少しでも地域の役に立ちたいという純粋な願いをそれぞれが心に抱いています。

年末に交通事故がこの地域で起こらないよう、来週も生徒たちは交通安全運動に協力する予定です。

「朝早く雪かきをしてくれる先生たち」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月17日20:48

雪が比較的少ない南木曽でも、昨晩から今朝にかけてさらに積雪がありました。

朝一番に出勤して、昇降口にむかうロータリーの坂道一帯の雪かきを宮坂教頭先生がしてくれます。献身的な教頭先生の仕事によって学校は支えられています。その後、校用技師さんや他の先生方、私が雪かきや塩カル散布をしていきます。今日は坂道がスケートリンク状態に近かったので、一日に何度も通学路のチェックを重ねました。

教頭先生からこんな話を聞きました。ある若手の講師の先生が誰よりも早く出勤して、黙々と通学路の雪かきをしてくれたのだと。今朝、集合住宅の雪かきをしようと戸外に出たら、誰かが完璧に広い敷地の雪かきをしてくれていました。その先生だったんだ…、とすべてが一致しました。

彼は自分がやったのだと一言も言わず、普段と何も変わらない表情で仕事をしています。教頭先生から教えてもらわなかったら、私はまったく気づかなかったでしょう。

私は将来のこの先生の活躍する姿が見えたような気がしました。

朝一番に出勤して、昇降口にむかうロータリーの坂道一帯の雪かきを宮坂教頭先生がしてくれます。献身的な教頭先生の仕事によって学校は支えられています。その後、校用技師さんや他の先生方、私が雪かきや塩カル散布をしていきます。今日は坂道がスケートリンク状態に近かったので、一日に何度も通学路のチェックを重ねました。

教頭先生からこんな話を聞きました。ある若手の講師の先生が誰よりも早く出勤して、黙々と通学路の雪かきをしてくれたのだと。今朝、集合住宅の雪かきをしようと戸外に出たら、誰かが完璧に広い敷地の雪かきをしてくれていました。その先生だったんだ…、とすべてが一致しました。

彼は自分がやったのだと一言も言わず、普段と何も変わらない表情で仕事をしています。教頭先生から教えてもらわなかったら、私はまったく気づかなかったでしょう。

私は将来のこの先生の活躍する姿が見えたような気がしました。

「部分最適と全体最適」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月16日18:33

この時期の高校は、よく「反省職員会」という形で、今年度の総括と次年度への改善点を係ごとに進めます。ここぞとばかりにみんなが言いたいことを言い合い、紛糾することもしばしばです。「また、この時期がきたか…」と私は今まで溜め息をついてきました。この議論のやり方の問題点は、それぞれが考える「部分最適」のあり方を主張しあってばかりいて、「全体最適」の議論が欠落してしまうことです。

そこで蘇南高校では、「職員研修会」という形で大きな四つのテーマ(①探究的な学び、➁学力の向上、③ICT教育、④自治活動)を設定し、全職員で対話をしながら、次年度に向けての提言を考えることをしてみました。脱「反省職員会」です。

対話をしてみると、鋭い観点やすばらしい提言が次々と出てきます。私の思いもよらなかった提言もいくつもあり、対話の気づきにあふれました。

一例をあげれば、教員の授業力アップのためには、互いの授業案や教材をライブラリー化して、蘇南高校の授業実践を蓄積していこうという提言がありました。なるほど!です。

なるべく大きな視点で対話をしてみましたが、今日あがってきた提言をもう一度私が整理しなおし、構造化して、「全体最適」のプランを練っていくことにする予定です。そのプランをめぐってまた対話を重ね、次年度の蘇南高校の進むべき道を考えていきたいと考えています。

そこで蘇南高校では、「職員研修会」という形で大きな四つのテーマ(①探究的な学び、➁学力の向上、③ICT教育、④自治活動)を設定し、全職員で対話をしながら、次年度に向けての提言を考えることをしてみました。脱「反省職員会」です。

対話をしてみると、鋭い観点やすばらしい提言が次々と出てきます。私の思いもよらなかった提言もいくつもあり、対話の気づきにあふれました。

一例をあげれば、教員の授業力アップのためには、互いの授業案や教材をライブラリー化して、蘇南高校の授業実践を蓄積していこうという提言がありました。なるほど!です。

なるべく大きな視点で対話をしてみましたが、今日あがってきた提言をもう一度私が整理しなおし、構造化して、「全体最適」のプランを練っていくことにする予定です。そのプランをめぐってまた対話を重ね、次年度の蘇南高校の進むべき道を考えていきたいと考えています。

「ふるさとにことばが咲いた!」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月15日21:09

生徒が自分のキャリアデザインについて考えていくとき、参考にする情報が多ければ多いほど、卒業後に地域から広い外に出てみようと考える傾向が生まれます。現在の蘇南高校がまさにそうです。地域から見れば、「人材流出装置」になっている。

もちろん、高校は生徒を地域にとどめるためだけに存在しているのではありません。でも私たちがキャリア教育を行う時に、「どんな学部?」「どんな仕事?」ということばかり問いかけていて、大切なもうひとつの問いが抜け落ちているのです。「今後、ふるさととどのようにかかわっていきますか?」という問いかけです。

本校では、1年生からこの問いを考えるべく「ふるさと探究学」をたちあげました。今日はその「序章」として、三つのタイプの魅力的な大人たちの「ふるさととのかかわり」を順番に聞き、質問・感想を述べて対話を行う学びをおこないました。

終わってみて思うのは、6人のそれぞれの「ことば」が人生の経験に裏付けられた美しい響きを持っており、生徒や私の心に深く刻まれたことです。

第一分科会「地域経済の創造」のゲストからは、「ふるさと」でたくさんの挑戦をした人生が語られました。

「失敗がないということは、挑戦していないことだ。失敗した方がいい。」(南木曽発条社長・安井さん)、「10回のうち9回失敗してもいい。実は9回の失敗の中に大切なチャンスがある」(大宗土建会長・杉山さん)

第二分科会「移住する人生」のゲストからは、「ふるさと」での新たな学びを重ねた人生が語られました。

「ずっと人生は勉強の連続だ。その中でも、勉強に『合った時期』というものがある。」(南木曽町議会議長・山﨑さん)、「都会にいたときは『ふるさと』なんて考えなかった。今は、東京が『ふるさと』だ。」(桃介亭店主・飯嶋さん)

第三分科会「新社会の模索」の若手ゲストからは、「ふるさと」での「生きることの模索」が語られました。

「夢をかなえるための近道なんてない。夢をかなえるためのまわり道もない。過去は変えられないと思うでしょう。違いますよ。過去は変えられるんです。」(高橋渓流・高橋さん)、「『ふるさと』は栄養のつまった植木鉢のようなもの。そこから栄養をもらい続けるかぎり、思い切り枝を都会に伸ばしても、私たちは枯れない。でも『切り花』になったら枯れてしまう。」(好日珈琲・藤原さん)

私は参観していて、ふるさとに「ことば」が咲いたと思いました。きっと未来に生徒たちの心の中に実を結ぶのだと予感しています。

ゲストの皆さん、本当にありがとうございました。

もちろん、高校は生徒を地域にとどめるためだけに存在しているのではありません。でも私たちがキャリア教育を行う時に、「どんな学部?」「どんな仕事?」ということばかり問いかけていて、大切なもうひとつの問いが抜け落ちているのです。「今後、ふるさととどのようにかかわっていきますか?」という問いかけです。

本校では、1年生からこの問いを考えるべく「ふるさと探究学」をたちあげました。今日はその「序章」として、三つのタイプの魅力的な大人たちの「ふるさととのかかわり」を順番に聞き、質問・感想を述べて対話を行う学びをおこないました。

終わってみて思うのは、6人のそれぞれの「ことば」が人生の経験に裏付けられた美しい響きを持っており、生徒や私の心に深く刻まれたことです。

第一分科会「地域経済の創造」のゲストからは、「ふるさと」でたくさんの挑戦をした人生が語られました。

「失敗がないということは、挑戦していないことだ。失敗した方がいい。」(南木曽発条社長・安井さん)、「10回のうち9回失敗してもいい。実は9回の失敗の中に大切なチャンスがある」(大宗土建会長・杉山さん)

第二分科会「移住する人生」のゲストからは、「ふるさと」での新たな学びを重ねた人生が語られました。

「ずっと人生は勉強の連続だ。その中でも、勉強に『合った時期』というものがある。」(南木曽町議会議長・山﨑さん)、「都会にいたときは『ふるさと』なんて考えなかった。今は、東京が『ふるさと』だ。」(桃介亭店主・飯嶋さん)

第三分科会「新社会の模索」の若手ゲストからは、「ふるさと」での「生きることの模索」が語られました。

「夢をかなえるための近道なんてない。夢をかなえるためのまわり道もない。過去は変えられないと思うでしょう。違いますよ。過去は変えられるんです。」(高橋渓流・高橋さん)、「『ふるさと』は栄養のつまった植木鉢のようなもの。そこから栄養をもらい続けるかぎり、思い切り枝を都会に伸ばしても、私たちは枯れない。でも『切り花』になったら枯れてしまう。」(好日珈琲・藤原さん)

私は参観していて、ふるさとに「ことば」が咲いたと思いました。きっと未来に生徒たちの心の中に実を結ぶのだと予感しています。

ゲストの皆さん、本当にありがとうございました。

「手作りの地域協働の探究的な学びを目指して」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年12月14日18:31

先週の金曜日の総合研究発表会に関して、報告のつづきをもう少し書かせてください。

3年生の「総合研究」の生徒たちが、各自の課題設定にもとづいてフィールドワークやオンライン・インタビューを行うに際して、大きな役割を果たしたのが、「蘇南高校『探究的な学び』推進コンソーシアム」の委員の皆さんからの支援です。今年度、私の依頼を南木曽町役場と南木曽町商工会が快く認めてくださり、南木曽町役場「もっと元気に戦略室」の吉田さん、南木曽町商工会青年部長の高橋さん、地域おこし協力隊員の川本さんの3名が委員に就任しました。

蘇南高校は文部科学省や県教育委員会のモデル校ではありませんから、特別な予算はありません。だからコンセプトは、「お金はないが『つながり』はある」です。お金はないが手弁当の地域協働のコンソーシアムをつくることができると私は考えました。

Aさんが「〇〇」の問題意識をもっているのですが、誰かふさわしい地域の大人を教えてもらえますか…と私たちのメーリングリストに本校の教員が投稿します。すると3名の誰か(ときに3名全員)が、それならば□□さんがいますよ…と紹介してくれます。これが決定的に大切なことです。地域の様々な大人たちが、コンソーシアムの委員の支えを借りて、元「よそもの」の私たちに「見える化」されるようになったのです。

コロナ禍のなかで地域の行事が激減しているため、もうひとつのことが十分できなかったのですが、地域の皆さんから、〇〇をやりたいので協力してくれる高校生はいますか…という案内が、委員3名を通じて高校に届くことも、もっと推進していければと思っています。

そして来年度は、このコンソーシアムの委員のフィールドを、今の南木曽町からもう少し南北に広げ、大桑村と中津川市北部に広げていきたいと計画しています。そのことによって、さらに本校の「探究的な学び」の視野を広げて、学びが深まればいいと願っています。

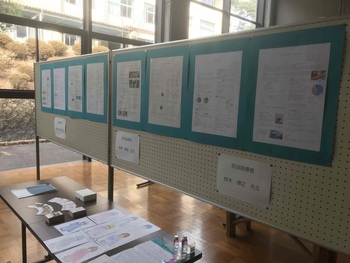

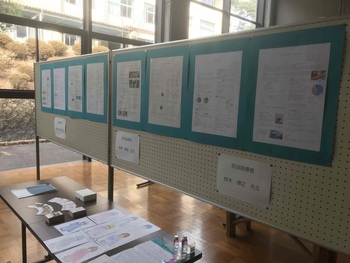

写真は、エントランスに展示している3年生全員の研究です。ポスターにするとスペースがなくなってしまうので、縮小版です。総合研究発表会に登場した4班だけでなく、様々な力作がほかにもたくさんありますので、またあらためて報告していきたいと思います。

3年生の「総合研究」の生徒たちが、各自の課題設定にもとづいてフィールドワークやオンライン・インタビューを行うに際して、大きな役割を果たしたのが、「蘇南高校『探究的な学び』推進コンソーシアム」の委員の皆さんからの支援です。今年度、私の依頼を南木曽町役場と南木曽町商工会が快く認めてくださり、南木曽町役場「もっと元気に戦略室」の吉田さん、南木曽町商工会青年部長の高橋さん、地域おこし協力隊員の川本さんの3名が委員に就任しました。

蘇南高校は文部科学省や県教育委員会のモデル校ではありませんから、特別な予算はありません。だからコンセプトは、「お金はないが『つながり』はある」です。お金はないが手弁当の地域協働のコンソーシアムをつくることができると私は考えました。

Aさんが「〇〇」の問題意識をもっているのですが、誰かふさわしい地域の大人を教えてもらえますか…と私たちのメーリングリストに本校の教員が投稿します。すると3名の誰か(ときに3名全員)が、それならば□□さんがいますよ…と紹介してくれます。これが決定的に大切なことです。地域の様々な大人たちが、コンソーシアムの委員の支えを借りて、元「よそもの」の私たちに「見える化」されるようになったのです。

コロナ禍のなかで地域の行事が激減しているため、もうひとつのことが十分できなかったのですが、地域の皆さんから、〇〇をやりたいので協力してくれる高校生はいますか…という案内が、委員3名を通じて高校に届くことも、もっと推進していければと思っています。

そして来年度は、このコンソーシアムの委員のフィールドを、今の南木曽町からもう少し南北に広げ、大桑村と中津川市北部に広げていきたいと計画しています。そのことによって、さらに本校の「探究的な学び」の視野を広げて、学びが深まればいいと願っています。

写真は、エントランスに展示している3年生全員の研究です。ポスターにするとスペースがなくなってしまうので、縮小版です。総合研究発表会に登場した4班だけでなく、様々な力作がほかにもたくさんありますので、またあらためて報告していきたいと思います。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長