「ずっと大切にしてほしい宝物のこと」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月31日18:32

インターハイ予選地区大会を終えた生徒たちを紹介するラストは、男子バスケットボール部です。少人数(6人!)である分、顧問の楯先生の指導のもと、互いに力をあわせて練習に励んできました。

5月13日(金)に行われた大会の報告を3年生の3名がしてくれました。

部長の西さん:「対戦相手は白馬高校で、結果は48―61で敗れてしまいました。最初優勢だったのを逆転され、その後また自分たちが一気に巻き返しました。結果的には悔しい思いをしたのですが、巻き返した局面では自分たちの練習成果を出せたので、充実感が残っています。」

副部長の熊崎さん:「部活動の3年間を振り返ると、メリハリのある生活を送れたというのが、一番良かったことだと振り返っています。これは部活動をやったからこそ体験できたことです。」

小幡さん:「僕は、チームメイトとのきずなが深まって、色々な友人とかかわりを作る体験ができたことが、部活動の一番の成果でした。」

部活動生活を振り返って「つかんだもの」を絶対に手放さず、この後の高校生活や卒業後の生活につなげていってほしいと、私は心から願っています。

どんなときにも練習を積み重ねてきた努力の結果として「つかんだもの」は、人生の宝物なのです。

5月13日(金)に行われた大会の報告を3年生の3名がしてくれました。

部長の西さん:「対戦相手は白馬高校で、結果は48―61で敗れてしまいました。最初優勢だったのを逆転され、その後また自分たちが一気に巻き返しました。結果的には悔しい思いをしたのですが、巻き返した局面では自分たちの練習成果を出せたので、充実感が残っています。」

副部長の熊崎さん:「部活動の3年間を振り返ると、メリハリのある生活を送れたというのが、一番良かったことだと振り返っています。これは部活動をやったからこそ体験できたことです。」

小幡さん:「僕は、チームメイトとのきずなが深まって、色々な友人とかかわりを作る体験ができたことが、部活動の一番の成果でした。」

部活動生活を振り返って「つかんだもの」を絶対に手放さず、この後の高校生活や卒業後の生活につなげていってほしいと、私は心から願っています。

どんなときにも練習を積み重ねてきた努力の結果として「つかんだもの」は、人生の宝物なのです。

「英語ディベートを生徒たちが楽しむ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月30日21:05

今井先生が担当する「コミュニケーション英語Ⅲ」(3年の文理系列の授業)で英語ディベートを行うというので、授業参観をしました。

二人ずつ向き合って、テーマに対して賛成派・反対派それぞれの立場から意見を英語でプレゼンをします。その後、相手の立論に対して質問や批判を英語でスピーチするという学習です。

「買い物をオンラインで済ませてしまうことの是非」「高校生のうちから海外留学をすることの是非」「高校生がアルバイトをすることの是非」などの論題について、英語でディベートがなされ、当事者以外の生徒たちは、どちらのペアが勝っていたかをジャッジしました。(私もジャッジに参加して、講評をしました。)

言いたいことがうまく英語にならないもどかしさを抱きながらも、必死に英語を使ってスピーチしようとしている生徒の姿が、とても印象的でした。そして生徒たちはとても楽しそうでした。

多くの生徒たちは、3月にカンボジアの高校生とカナダの大学生とのオンライン交流を経験しています。英語を使ってコミュニケーションをとるということへの親しみが断然高まっています。

英語教師が教科書を生徒にひたすら読ませ、単語を覚えているか、読みは正確かを、評価していくだけの授業は、もう完全に「過去」のもの。

今井先生の授業でいきいきと学んでいる生徒たちの姿をみて、私はとても頼もしく思ったのでした。

二人ずつ向き合って、テーマに対して賛成派・反対派それぞれの立場から意見を英語でプレゼンをします。その後、相手の立論に対して質問や批判を英語でスピーチするという学習です。

「買い物をオンラインで済ませてしまうことの是非」「高校生のうちから海外留学をすることの是非」「高校生がアルバイトをすることの是非」などの論題について、英語でディベートがなされ、当事者以外の生徒たちは、どちらのペアが勝っていたかをジャッジしました。(私もジャッジに参加して、講評をしました。)

言いたいことがうまく英語にならないもどかしさを抱きながらも、必死に英語を使ってスピーチしようとしている生徒の姿が、とても印象的でした。そして生徒たちはとても楽しそうでした。

多くの生徒たちは、3月にカンボジアの高校生とカナダの大学生とのオンライン交流を経験しています。英語を使ってコミュニケーションをとるということへの親しみが断然高まっています。

英語教師が教科書を生徒にひたすら読ませ、単語を覚えているか、読みは正確かを、評価していくだけの授業は、もう完全に「過去」のもの。

今井先生の授業でいきいきと学んでいる生徒たちの姿をみて、私はとても頼もしく思ったのでした。

「これからの歴史の学びについて全国の皆さんと語り合う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月27日16:37

今週の5月25日(水)の夜、「第100回生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」というオンライン対話で、報告者をつとめました。

この対話は、ベネッセの小村俊平さん、芦野恒輔さんが主宰して、全国の多様な方々が集い、毎週水曜日の夜に2時間の対話をするプロジェクトです。3年前のこの対話集会の始まりの頃から私もずっと参加してきました。

コロナ禍という前例のない暗闇の中で、どう学校を経営していくのかということを考えるときのアイデアを得たのが、このプロジェクトの対話からでした。まだ一度も対面ではお会いしていないのですが、私にとってはかけがえのない同志のような存在です。

今回の第100回は、普段のメンバーだけでなく希望する一般の方々にもご参加いただき、私が「世界史を学ぶ――新教育課程と教科「歴史総合」の課題を考える」という報告をし、そのあと活発な対話を行いました。私の報告は、拙著『世界史の考え方』がどのように高校の授業につながるのかという内容でした。

当日は、大学・高校の教員もいれば、中学生、高校生、医師、新聞記者など、さまざまな方々がオンラインで「歴史を学ぶことの意味」について語り合いました。80名近い方々が語り合うという試みに半信半疑でしたが、「できる!」ということが証明されました。

むしろ報告をした私のほうが、たくさんの「気づき」をもらい、その夜は興奮さめやらずいつまでも目がさえたほどでした。

ご参加してくださった皆様、プロジェクトを主宰している小村さん、芦野さん、本当にありがとうございました。

追伸

オンライン対話の始まる直前、2日前にお子さんをご出産されたばかりの神奈川県の先生が、赤ちゃんに『世界史の考え方』(!)を握りしめさせて写真を撮り、送ってくださいました。オンライン対話の友人たちのユーモアと優しさに、私は本当に支えられているのです。

この対話は、ベネッセの小村俊平さん、芦野恒輔さんが主宰して、全国の多様な方々が集い、毎週水曜日の夜に2時間の対話をするプロジェクトです。3年前のこの対話集会の始まりの頃から私もずっと参加してきました。

コロナ禍という前例のない暗闇の中で、どう学校を経営していくのかということを考えるときのアイデアを得たのが、このプロジェクトの対話からでした。まだ一度も対面ではお会いしていないのですが、私にとってはかけがえのない同志のような存在です。

今回の第100回は、普段のメンバーだけでなく希望する一般の方々にもご参加いただき、私が「世界史を学ぶ――新教育課程と教科「歴史総合」の課題を考える」という報告をし、そのあと活発な対話を行いました。私の報告は、拙著『世界史の考え方』がどのように高校の授業につながるのかという内容でした。

当日は、大学・高校の教員もいれば、中学生、高校生、医師、新聞記者など、さまざまな方々がオンラインで「歴史を学ぶことの意味」について語り合いました。80名近い方々が語り合うという試みに半信半疑でしたが、「できる!」ということが証明されました。

むしろ報告をした私のほうが、たくさんの「気づき」をもらい、その夜は興奮さめやらずいつまでも目がさえたほどでした。

ご参加してくださった皆様、プロジェクトを主宰している小村さん、芦野さん、本当にありがとうございました。

追伸

オンライン対話の始まる直前、2日前にお子さんをご出産されたばかりの神奈川県の先生が、赤ちゃんに『世界史の考え方』(!)を握りしめさせて写真を撮り、送ってくださいました。オンライン対話の友人たちのユーモアと優しさに、私は本当に支えられているのです。

「1年生全員がタブレット型パソコンをもつ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月26日16:38

今日の6限・ロングホームルームを使って、1年生のタブレット型パソコンのセットアップを行いました。

パソコンを使った授業が当たり前になっているので、今年の1年生から全員にクロムブックを購入してもらっています。精密電子機器の品薄状態が深刻化するなか、ようやく先週末にパソコンが届いたので、今日、講習会を行いつつ生徒の皆さんにお渡しすることが出来ました。

講習会の冒頭で私からは二つのことを語りかけました。

第一点として、パソコンは私たちの大脳の一部のようなもの。操作性が抜群であるけれども、とても繊細で壊れやすい。最新の注意を払って取り扱うことが求められる。

第二点として、パソコンは世界への窓のようなもの。アメリカにもロシアにもケニアにもつながる。パソコンをうまく活用することで、私たちの見えてくるものは格段に広く深くなる。しかし同時に、世界のありとあらゆる悪にもさらされることになる。たくさんの虚偽にもさらされることになる。それらの判別をする能力をもつことはとても難しい。だからこそ、自分が「万能になったかのように錯覚する」ことを戒めることが大切だ。

これでようやく本校の全生徒がタブレット型パソコンで学ぶことができるようになります。(2・3年生は県教委からの貸与です。)

学びの可能性が格段に広がっていきます。

パソコンを使った授業が当たり前になっているので、今年の1年生から全員にクロムブックを購入してもらっています。精密電子機器の品薄状態が深刻化するなか、ようやく先週末にパソコンが届いたので、今日、講習会を行いつつ生徒の皆さんにお渡しすることが出来ました。

講習会の冒頭で私からは二つのことを語りかけました。

第一点として、パソコンは私たちの大脳の一部のようなもの。操作性が抜群であるけれども、とても繊細で壊れやすい。最新の注意を払って取り扱うことが求められる。

第二点として、パソコンは世界への窓のようなもの。アメリカにもロシアにもケニアにもつながる。パソコンをうまく活用することで、私たちの見えてくるものは格段に広く深くなる。しかし同時に、世界のありとあらゆる悪にもさらされることになる。たくさんの虚偽にもさらされることになる。それらの判別をする能力をもつことはとても難しい。だからこそ、自分が「万能になったかのように錯覚する」ことを戒めることが大切だ。

これでようやく本校の全生徒がタブレット型パソコンで学ぶことができるようになります。(2・3年生は県教委からの貸与です。)

学びの可能性が格段に広がっていきます。

「本人以上の本人らしさと詩情豊かな想像力」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月25日18:51

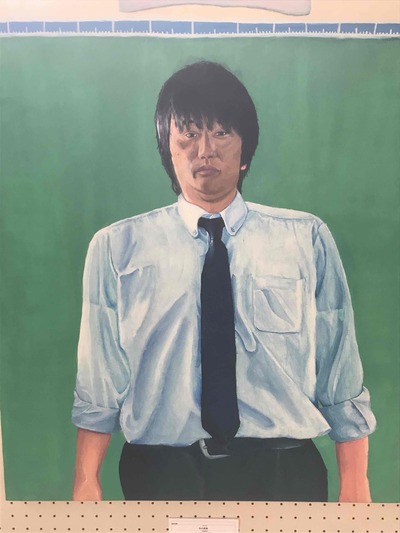

玄関ロビーに展示されている美術部の生徒の作品について、さらに紹介していきたいと思います。県展には出品できなかったものの、生徒たちが心に残る絵画作品を創作しています。

まず、松原さんの「冬の授業」という作品。これは理科の高橋先生の肖像画なのですが、ワイルドな雰囲気のなかに優しさがにじんでいる様子をとてもうまく描いています。まさに「本人以上に本人のよう」なのです。これはモデルとなった高橋先生も嬉しいことでしょう。作品に付けられた松原さんのコメントは次のとおり。

――冬なのにワイシャツ姿で授業をし、「暑い」とストーブを消そうとする…そんな自分のことの方がよっぽど調べがいのある化学の先生を描きました。まだまだ表現しきれていないところばかりですが、少しでも本人に似るように何度も描き直しました。授業の様子が伝われば、と思います。

松原さんの言葉どおり、(真冬の吹雪のなかでもワイシャツ姿で雪かきをしている)高橋先生が授業をしている雰囲気が、見事に伝わっています。

次に、鎌田さんの「星降る夜明け」という作品。まずは本人のコメントを読みます。

――鮮やかな夜明けの空を表現できるように、様々な色を重ねて綺麗な空になるように工夫しました。また、濃紺の空に星を描いて全体的に寂しい印象ではなく、幻想的な雰囲気になるよう意識しました。

作者は、あえて地平線を凸面ではなく凹面として描きました。お皿のような台地に、夜明けの太陽の光が、まるで「希望」の光のように射し込んでいます。しかも太陽の光は、宇宙を彩る星々とつながっているのです。

作者の詩情豊かな想像力に拍手です。

まず、松原さんの「冬の授業」という作品。これは理科の高橋先生の肖像画なのですが、ワイルドな雰囲気のなかに優しさがにじんでいる様子をとてもうまく描いています。まさに「本人以上に本人のよう」なのです。これはモデルとなった高橋先生も嬉しいことでしょう。作品に付けられた松原さんのコメントは次のとおり。

――冬なのにワイシャツ姿で授業をし、「暑い」とストーブを消そうとする…そんな自分のことの方がよっぽど調べがいのある化学の先生を描きました。まだまだ表現しきれていないところばかりですが、少しでも本人に似るように何度も描き直しました。授業の様子が伝われば、と思います。

松原さんの言葉どおり、(真冬の吹雪のなかでもワイシャツ姿で雪かきをしている)高橋先生が授業をしている雰囲気が、見事に伝わっています。

次に、鎌田さんの「星降る夜明け」という作品。まずは本人のコメントを読みます。

――鮮やかな夜明けの空を表現できるように、様々な色を重ねて綺麗な空になるように工夫しました。また、濃紺の空に星を描いて全体的に寂しい印象ではなく、幻想的な雰囲気になるよう意識しました。

作者は、あえて地平線を凸面ではなく凹面として描きました。お皿のような台地に、夜明けの太陽の光が、まるで「希望」の光のように射し込んでいます。しかも太陽の光は、宇宙を彩る星々とつながっているのです。

作者の詩情豊かな想像力に拍手です。

「医薬の神の花が飾られる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月24日14:19

本校の建つ丘の中腹には、桃介亭というお蕎麦屋さんがあります。素晴らしい味と親切な低価格で大人気のお店。金土日の昼だけの営業ですが、混み合う時間帯ではお店に入れないことも。

店主の飯嶋さんは、元大手自動車メーカーの会社員で、本校でキャリア教育の講演をしてくださったり、商業科の授業を指導してくださったりしています。まさに「地域の先生」。

今朝、「柿其の農家から今年も素敵な花々が手に入ったので、学校に差し上げます」と、飯嶋さんが見事なシャクヤク(芍薬)を寄贈してくださいました。

華麗さと慎ましさの双方を兼ね備えた、本当に見事な花々なのです。早速玄関に飾らせていただきました。

シャクヤクの属名はペオニアといって、ギリシア神話の医薬の神ペオンに由来します。美しさとともに鎮痛作用をもっていることから薬草としても大切にされてきた花です。

私が住んでいる飯田市の南にある下條村には、こんな伝説があります。

――吉岡城の下條氏が織田信長に攻められたとき、下條氏の妻と娘が、山のほうの集落の臣下の屋敷にかくまわれ、その屋敷も危なくなると美濃の国に落ちのびていった。娘は立ち去るとき、吉岡城の落城を大いに悲しみ、下條の家紋の入った鏡を臣下のところに置いていった。臣下のほうは、その鏡を織田勢に見つからないように近くの林に埋めて、目印に芍薬(シャクヤク)を植えた。今、その場所には「芍薬姫の墓」という石碑が残っている。

凛として立つ美しい花が、シャクヤクなのです。

しばらくは毎日、この花を心行くまで楽しめます。(明日は何本かを校長室に飾ろうと思っています。)

飯嶋さん、ありがとうございました!

店主の飯嶋さんは、元大手自動車メーカーの会社員で、本校でキャリア教育の講演をしてくださったり、商業科の授業を指導してくださったりしています。まさに「地域の先生」。

今朝、「柿其の農家から今年も素敵な花々が手に入ったので、学校に差し上げます」と、飯嶋さんが見事なシャクヤク(芍薬)を寄贈してくださいました。

華麗さと慎ましさの双方を兼ね備えた、本当に見事な花々なのです。早速玄関に飾らせていただきました。

シャクヤクの属名はペオニアといって、ギリシア神話の医薬の神ペオンに由来します。美しさとともに鎮痛作用をもっていることから薬草としても大切にされてきた花です。

私が住んでいる飯田市の南にある下條村には、こんな伝説があります。

――吉岡城の下條氏が織田信長に攻められたとき、下條氏の妻と娘が、山のほうの集落の臣下の屋敷にかくまわれ、その屋敷も危なくなると美濃の国に落ちのびていった。娘は立ち去るとき、吉岡城の落城を大いに悲しみ、下條の家紋の入った鏡を臣下のところに置いていった。臣下のほうは、その鏡を織田勢に見つからないように近くの林に埋めて、目印に芍薬(シャクヤク)を植えた。今、その場所には「芍薬姫の墓」という石碑が残っている。

凛として立つ美しい花が、シャクヤクなのです。

しばらくは毎日、この花を心行くまで楽しめます。(明日は何本かを校長室に飾ろうと思っています。)

飯嶋さん、ありがとうございました!

「的とともに射ることができたもの」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月23日18:33

インターハイ中信地区予選に臨んだ生徒たちを紹介する続編として、今日は弓道部です。

本校は、体育館の隣に弓道場を持っていて、8名の部員たちが活動をしてきました。

生徒たちは知らないと思いますが、学校の周りに出没するサルやカモシカを警戒して、私は弓道場一帯をときどきパトロールしています。私には2年間弓道部の副顧問をしていた経験があり、弓道場に行くたびに、大会の凛とした緊張感をなつかしく思い起こしているのです。

大会の報告に来てくれた部長の上村さんは、弓道部唯一の3年生でした。

後輩たちがいるとはいえ、同じ学年の部員が全くいない状態で弓道を続けるということは、とても大変なことだったと思います。でも彼女は最後まで弓道をあきらめずにやりとげました。私はそのことに驚き、感心しています。

どんなふうにして頑張れたのかを聞くと、こんなことを教えてくれました。

「学年でひとりだけというのは、やっぱり大変な思いをすることは多くて、何度もくじけそうになりました。でも好きな弓道を楽しもうと自分に言い聞かせて頑張ってきました。そして悩むときには大抵、悩んでいることの正解の答えなんてわからないのですが、先生が優しく相談にのってくれて、そのことに支えられたように思います。今、振り返ってみると、3年間弓道を続けてこられて、とても貴重な体験ができたんだって、思っています。」

私は、ひとりでも最後までやりとげた上村さんを心から尊敬します。

彼女は、的とともに、これから生きていくうえで大切なものを、射ることができたんじゃないかなと思うのです。

本校は、体育館の隣に弓道場を持っていて、8名の部員たちが活動をしてきました。

生徒たちは知らないと思いますが、学校の周りに出没するサルやカモシカを警戒して、私は弓道場一帯をときどきパトロールしています。私には2年間弓道部の副顧問をしていた経験があり、弓道場に行くたびに、大会の凛とした緊張感をなつかしく思い起こしているのです。

大会の報告に来てくれた部長の上村さんは、弓道部唯一の3年生でした。

後輩たちがいるとはいえ、同じ学年の部員が全くいない状態で弓道を続けるということは、とても大変なことだったと思います。でも彼女は最後まで弓道をあきらめずにやりとげました。私はそのことに驚き、感心しています。

どんなふうにして頑張れたのかを聞くと、こんなことを教えてくれました。

「学年でひとりだけというのは、やっぱり大変な思いをすることは多くて、何度もくじけそうになりました。でも好きな弓道を楽しもうと自分に言い聞かせて頑張ってきました。そして悩むときには大抵、悩んでいることの正解の答えなんてわからないのですが、先生が優しく相談にのってくれて、そのことに支えられたように思います。今、振り返ってみると、3年間弓道を続けてこられて、とても貴重な体験ができたんだって、思っています。」

私は、ひとりでも最後までやりとげた上村さんを心から尊敬します。

彼女は、的とともに、これから生きていくうえで大切なものを、射ることができたんじゃないかなと思うのです。

「万一に備える感度を研ぎ澄ますこと」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月20日16:54

今日は、第1回定期考査の最終日で、午後に普通救命講習を実施しました。

木曽広域消防南分署から3名の講師にお越しいただき、教職員と生徒が3時間の講習を受けました。

木曽郡の面積は香川県とほぼ同じで、そこに消防署はわずかに4か所。119番通報から救急車がかけつけるまでの時間が全国平均では8分なのに対し、木曽郡では場所によっては30分を超えることもあります。

救急車が到着するまでに自分がなすべきことを精一杯行うことが、「いのち」を支えるために必要になってきます。

今日は、心肺蘇生法のほか、止血法、三角巾の使い方、担架の作り方などをたくさん学びました。

この時期は出張の用務が多いのですが、私も今日は「いのち」の学習を優先させて講習を受けました。改めて校内のAEDの管理方法などに反省すべきことが多々あることに気づき、本当に貴重な学びになりました。AEDの操作方法が機種によってまちまちなために、学校備え付けのAEDを全職員で確認することを改めて行おうと思いました。本校の場合、2台のADEの操作方法がまったく違うのです。(AEDの中には放電までをすべて自動で行ってしまう機種もあるということを知りました。)

当たり前だと思っていることの中に、たくさんの見えていないものがあります。

万一に備える感度を研ぎ澄ませていきたいと思った一日でした。

木曽広域消防南分署から3名の講師にお越しいただき、教職員と生徒が3時間の講習を受けました。

木曽郡の面積は香川県とほぼ同じで、そこに消防署はわずかに4か所。119番通報から救急車がかけつけるまでの時間が全国平均では8分なのに対し、木曽郡では場所によっては30分を超えることもあります。

救急車が到着するまでに自分がなすべきことを精一杯行うことが、「いのち」を支えるために必要になってきます。

今日は、心肺蘇生法のほか、止血法、三角巾の使い方、担架の作り方などをたくさん学びました。

この時期は出張の用務が多いのですが、私も今日は「いのち」の学習を優先させて講習を受けました。改めて校内のAEDの管理方法などに反省すべきことが多々あることに気づき、本当に貴重な学びになりました。AEDの操作方法が機種によってまちまちなために、学校備え付けのAEDを全職員で確認することを改めて行おうと思いました。本校の場合、2台のADEの操作方法がまったく違うのです。(AEDの中には放電までをすべて自動で行ってしまう機種もあるということを知りました。)

当たり前だと思っていることの中に、たくさんの見えていないものがあります。

万一に備える感度を研ぎ澄ませていきたいと思った一日でした。

「二重跳び500回と雪かきとひたむきな努力」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月19日13:49

5月12日(木)~14日(土)に安曇野市でバドミントンのインターハイ中信地区予選が行われ、バドミントン部の生徒たちが以下のような成果をおさめました。

◎男子学校対抗:優勝

◎男子ダブルス:優勝(三石・有賀詩)、準優勝(有賀伊・下平)、3位(横山・澤口)

◎男子シングルス:優勝(三石)、ベスト4(有賀詩)

◎女子シングルス:ベスト16(小林)

生徒たちは6月初旬の県大会に出場し、インターハイを目指します。本校では、来週の水曜日に壮行会を行います。

バドミントン部の生徒たちに私が語りかけたいことは三つあります。

第一に、コロナ禍のために遠征が大きく制限されるなか、バド部の生徒たちは、自分たちが「今このときにできること」を精一杯模索して頑張ってきました。この冬のコロナ予防のための臨時休校の時、生徒たちは、それぞれ自分の家で毎日二重跳び500回を積み重ねました。私たちが思いもかけないことをなしとげてきた生徒たちです。

第二に、バド部の生徒たちは、人間としてどうあるべきかを考えようとしてきました。朝練習のために登校した時に、校地に雪が積もっていれば、いつも練習をやめて率先して雪かきに汗を流してくれました。とても頼もしい生徒たちです。

第三に、ただ一人の女子部員となった小林さんは、それでもひたむきに努力を積み重ねてきました。孤独や悔しさをたくさん味わったと思うのですが、それでもあきらめずに今日まで頑張り続けました。

バド部の皆さんのひたむきな姿勢に、心からの拍手を贈ります。

◎男子学校対抗:優勝

◎男子ダブルス:優勝(三石・有賀詩)、準優勝(有賀伊・下平)、3位(横山・澤口)

◎男子シングルス:優勝(三石)、ベスト4(有賀詩)

◎女子シングルス:ベスト16(小林)

生徒たちは6月初旬の県大会に出場し、インターハイを目指します。本校では、来週の水曜日に壮行会を行います。

バドミントン部の生徒たちに私が語りかけたいことは三つあります。

第一に、コロナ禍のために遠征が大きく制限されるなか、バド部の生徒たちは、自分たちが「今このときにできること」を精一杯模索して頑張ってきました。この冬のコロナ予防のための臨時休校の時、生徒たちは、それぞれ自分の家で毎日二重跳び500回を積み重ねました。私たちが思いもかけないことをなしとげてきた生徒たちです。

第二に、バド部の生徒たちは、人間としてどうあるべきかを考えようとしてきました。朝練習のために登校した時に、校地に雪が積もっていれば、いつも練習をやめて率先して雪かきに汗を流してくれました。とても頼もしい生徒たちです。

第三に、ただ一人の女子部員となった小林さんは、それでもひたむきに努力を積み重ねてきました。孤独や悔しさをたくさん味わったと思うのですが、それでもあきらめずに今日まで頑張り続けました。

バド部の皆さんのひたむきな姿勢に、心からの拍手を贈ります。

「地域の皆さんのナナメ上からのアドバイスの力」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年05月18日17:33

今日は、「探究的な学び推進コンソーシアム」の第1回運営委員会を行いました。

コンソーシアムとは共同事業体という意味の英語です。本校の生徒たちが、キャリアデザインを構想していくときに参考になる講演をしていただいたり、探究活動をするときのアドバイスをしていただいたりするアドバイザーをお願いし、そのかわりにアドバイザーの皆さんから紹介していただいた地域活性化のボランティア活動に本校の生徒たちが協力をしていくというのが、私たちの計画です。

つまりコンソーシアムは、蘇南高校と委員の皆さんが地域を元気にしていくための「共同事業体」なのです。

今年度、コンソーシアムの委員をお引き受けいただいたのは、大桑村役場の大前さん、南木曽町役場の吉田さん、南木曽町の企業からはフォークロアの熊谷さん・高橋渓流の高橋さん・マウカラニゴートファームの三輪さん、中津川市のボランティア団体チャームメイツの桂川さんの計6名です。

地域連携というときの範囲を本校の所在地である南木曽町だけでなく、生徒が特に多い大桑村と岐阜県中津川市まで広げています。

今日の運営委員会では、初顔合わせの自己紹介に続いて、今年度の探究学習の進め方について協議しました。「地域の人々が何に困っているのかを学ぶ機会をつくったほうがよいのではないか」、「生徒たちの探究のプロセスが委員にもわかるとよい」、「生徒たちに地域の当事者を紹介したときに、その後の学びがどう展開したのかの事後報告があるとよい」などのアドバイスをいただきました。いずれもなるほどと思うご意見です。

委員の任を「若手」の方々にお願いしているのも、本校の特徴です。お兄さん、お姉さんの感覚で「ナナメ上からの目線」でアドバイスをしていただいています。ナナメの関係って、とても心強いのです。

コンソーシアムとは共同事業体という意味の英語です。本校の生徒たちが、キャリアデザインを構想していくときに参考になる講演をしていただいたり、探究活動をするときのアドバイスをしていただいたりするアドバイザーをお願いし、そのかわりにアドバイザーの皆さんから紹介していただいた地域活性化のボランティア活動に本校の生徒たちが協力をしていくというのが、私たちの計画です。

つまりコンソーシアムは、蘇南高校と委員の皆さんが地域を元気にしていくための「共同事業体」なのです。

今年度、コンソーシアムの委員をお引き受けいただいたのは、大桑村役場の大前さん、南木曽町役場の吉田さん、南木曽町の企業からはフォークロアの熊谷さん・高橋渓流の高橋さん・マウカラニゴートファームの三輪さん、中津川市のボランティア団体チャームメイツの桂川さんの計6名です。

地域連携というときの範囲を本校の所在地である南木曽町だけでなく、生徒が特に多い大桑村と岐阜県中津川市まで広げています。

今日の運営委員会では、初顔合わせの自己紹介に続いて、今年度の探究学習の進め方について協議しました。「地域の人々が何に困っているのかを学ぶ機会をつくったほうがよいのではないか」、「生徒たちの探究のプロセスが委員にもわかるとよい」、「生徒たちに地域の当事者を紹介したときに、その後の学びがどう展開したのかの事後報告があるとよい」などのアドバイスをいただきました。いずれもなるほどと思うご意見です。

委員の任を「若手」の方々にお願いしているのも、本校の特徴です。お兄さん、お姉さんの感覚で「ナナメ上からの目線」でアドバイスをしていただいています。ナナメの関係って、とても心強いのです。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長