「余韻を心に刻むこと」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月30日16:58

卒業式の後、1枚のプリントが校長室に届きました。QRコードにカメラをあてると、YouTubeの映像が自動的に再生されるしくみになっていました。

3年A組の皆さんからのビデオレターでした。

「本当はお一人お一人の先生にお礼を言いたいのですが、時間が限られているので、私たちからの手紙を送ります」とテロップが流れ、3年間のみんなの写真と生徒からの手紙が画面に出てきます。

・・・いのちをくれた親と、賢く生きる術を教えてくれた先生に感謝しています。…先生にたくさんの笑顔をもらいました。…たくさんの補習をしてくださって、ありがとうございました。

そのようなメッセージが次々とあらわれ、最後にクラス全員の生徒の笑顔と「蘇南、最高!」のテロップが映し出されて、ビデオレターはしめくくられていました。

卒業式が終わった後も、生徒たちと共有した感動を振り返って、「余韻を心に刻む」ことができています。本当にすばらしい生徒たち。

生徒たちに励まされ、たくさんの勇気をもらい、私は、今ここに生きていられるように思います。

令和3年度の投稿におつきあいくださり、本当にありがとうございました。拙い私の文章を読んでくださった皆様のご健勝を、心からお祈り申し上げます。

3年A組の皆さんからのビデオレターでした。

「本当はお一人お一人の先生にお礼を言いたいのですが、時間が限られているので、私たちからの手紙を送ります」とテロップが流れ、3年間のみんなの写真と生徒からの手紙が画面に出てきます。

・・・いのちをくれた親と、賢く生きる術を教えてくれた先生に感謝しています。…先生にたくさんの笑顔をもらいました。…たくさんの補習をしてくださって、ありがとうございました。

そのようなメッセージが次々とあらわれ、最後にクラス全員の生徒の笑顔と「蘇南、最高!」のテロップが映し出されて、ビデオレターはしめくくられていました。

卒業式が終わった後も、生徒たちと共有した感動を振り返って、「余韻を心に刻む」ことができています。本当にすばらしい生徒たち。

生徒たちに励まされ、たくさんの勇気をもらい、私は、今ここに生きていられるように思います。

令和3年度の投稿におつきあいくださり、本当にありがとうございました。拙い私の文章を読んでくださった皆様のご健勝を、心からお祈り申し上げます。

「アーティストからのメッセージ「大人を疑え」」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月29日16:23

南木曽町の山中に、築200年の古民家を再生した「結い庵」という魅力的なゲストハウスがあります。

3月3日のことですが、「結い庵」のCEOである熊谷さんのご高配で、「現代アーティストと蘇南高校美術部の交流会」を開催することができました。

このとき、「結い庵」には、芸術家を信州の冬に招待する「アーティストの冬眠@信州」(野村政之さんの企画)により、2名のアーティスト、新城大地郎さんと眞弓優子さんが、滞在されていました。

新城大地郎さんは、禅や沖縄の精神文化を背景に、現代的で型に縛られない自由なスタイルで、伝統的な書に新たな光を当てているアーティストです。その身体性、空間性を伴ったコンテンポラリーな表現は、世界的に高い評価を受けておられます。

そして眞弓優子さんは、ドイツで活躍され、日本でも創作活動を展開されているアーティストです。第21回 1_WALL グラフィック ファイナリスト。まなざしを通して、景色や風景、情景を結晶化し、人工の鉱石を生み出しておられます。

(以下は顧問の吉田先生のレポートです。)

蘇南高校の美術部の5名は、オンラインで「結い庵」とつながり、お二人のアーティストから作品制作への思いや、南木曽町で感じた事などの話を伺いました。

生徒が質問した「作品に込めた思いは?」「制作において譲れないことは?」「制作していくなかでの悩みは?」といった問いに、お二人はとても真摯に向き合ってくださり、ひとことひとこと大切に言葉を紡ぎだしてくれました。

お二人の生き方に生徒も私も惹きこまれ、あっという間の1時間半でした。

最後に新城さんから美術部の生徒達に、「皆さんのことを、同じアーティストであり、ライバルだと思っています。大人の言葉を鵜呑みにしないで、疑って欲しい。」と語りかけていただきました。美術には新しい価値をつくる力があるというメッセージでした。生徒達が楽しく学ぶなかで、そうした力を磨いていきたいと、改めて感じました。

そして後日談です。美術部の生徒が撮影した2枚の写真(花桃に彩られた桃介橋・透明な深い青色の木曽川)をコラージュして、眞弓さんが人工の鉱石の作品を創作してくださいました。「雪解けで花が咲いていくイメージ」とのこと。…まさに!

美術部のメンバーたちの心に輝き続ける宝石です。

眞弓さん、新城さん、本当にありがとうございました。そして企画をしてくださった熊谷さんと野村さんにも深く御礼を申し上げます。

3月3日のことですが、「結い庵」のCEOである熊谷さんのご高配で、「現代アーティストと蘇南高校美術部の交流会」を開催することができました。

このとき、「結い庵」には、芸術家を信州の冬に招待する「アーティストの冬眠@信州」(野村政之さんの企画)により、2名のアーティスト、新城大地郎さんと眞弓優子さんが、滞在されていました。

新城大地郎さんは、禅や沖縄の精神文化を背景に、現代的で型に縛られない自由なスタイルで、伝統的な書に新たな光を当てているアーティストです。その身体性、空間性を伴ったコンテンポラリーな表現は、世界的に高い評価を受けておられます。

そして眞弓優子さんは、ドイツで活躍され、日本でも創作活動を展開されているアーティストです。第21回 1_WALL グラフィック ファイナリスト。まなざしを通して、景色や風景、情景を結晶化し、人工の鉱石を生み出しておられます。

(以下は顧問の吉田先生のレポートです。)

蘇南高校の美術部の5名は、オンラインで「結い庵」とつながり、お二人のアーティストから作品制作への思いや、南木曽町で感じた事などの話を伺いました。

生徒が質問した「作品に込めた思いは?」「制作において譲れないことは?」「制作していくなかでの悩みは?」といった問いに、お二人はとても真摯に向き合ってくださり、ひとことひとこと大切に言葉を紡ぎだしてくれました。

お二人の生き方に生徒も私も惹きこまれ、あっという間の1時間半でした。

最後に新城さんから美術部の生徒達に、「皆さんのことを、同じアーティストであり、ライバルだと思っています。大人の言葉を鵜呑みにしないで、疑って欲しい。」と語りかけていただきました。美術には新しい価値をつくる力があるというメッセージでした。生徒達が楽しく学ぶなかで、そうした力を磨いていきたいと、改めて感じました。

そして後日談です。美術部の生徒が撮影した2枚の写真(花桃に彩られた桃介橋・透明な深い青色の木曽川)をコラージュして、眞弓さんが人工の鉱石の作品を創作してくださいました。「雪解けで花が咲いていくイメージ」とのこと。…まさに!

美術部のメンバーたちの心に輝き続ける宝石です。

眞弓さん、新城さん、本当にありがとうございました。そして企画をしてくださった熊谷さんと野村さんにも深く御礼を申し上げます。

「春季校内集中補習に1・2年生が取り組む」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月28日17:57

今日と明日の2日間、1・2年生の「春季校内集中補習」が行われています。

四年制大学・短期大学・医療看護系専門学校などの進学希望者を対象にした集中補習です。以前は高遠少年自然の家に行って学習合宿を行っていたのですが、コロナ禍のために学校を利用して夜は自宅に帰る形での「集中補習」にしました。

先生の授業と自習タイムを組み合わせたメニューを、生徒たちはとても熱心に学んでいました。

1・2年生ともにタブレットパソコンを使って「スタディサプリ」の教材(動画&問題集)を先に進めるような家庭学習習慣をつけていますし、2年生は計画的に各教科の問題集を進めていく「さくらプロジェクト」を学んでもいます。(「さくらプロジェクト」というネーミングは、先生たちの発案で、私は感心しています。)

集中補習はあくまで「確認ポイント」であり、日々の学習を意欲的に進めていくことが、何より大切なのです。

あわせて今日は、松本大学予備校の先生より進路ガイダンスをしていただきました。

折々に行っている模擬試験の結果を見ると、1・2年生ともに着実に力をつけてきています。学ぶ意義を実感しながら、楽しく明るく学び続けてほしいと、お菓子モグモグタイムの差し入れをした校長でした。

四年制大学・短期大学・医療看護系専門学校などの進学希望者を対象にした集中補習です。以前は高遠少年自然の家に行って学習合宿を行っていたのですが、コロナ禍のために学校を利用して夜は自宅に帰る形での「集中補習」にしました。

先生の授業と自習タイムを組み合わせたメニューを、生徒たちはとても熱心に学んでいました。

1・2年生ともにタブレットパソコンを使って「スタディサプリ」の教材(動画&問題集)を先に進めるような家庭学習習慣をつけていますし、2年生は計画的に各教科の問題集を進めていく「さくらプロジェクト」を学んでもいます。(「さくらプロジェクト」というネーミングは、先生たちの発案で、私は感心しています。)

集中補習はあくまで「確認ポイント」であり、日々の学習を意欲的に進めていくことが、何より大切なのです。

あわせて今日は、松本大学予備校の先生より進路ガイダンスをしていただきました。

折々に行っている模擬試験の結果を見ると、1・2年生ともに着実に力をつけてきています。学ぶ意義を実感しながら、楽しく明るく学び続けてほしいと、お菓子モグモグタイムの差し入れをした校長でした。

「入学予定者のオリエンテーションをおこなう」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月25日16:20

今日は、4月から本校に入学する予定の皆さんのオリエンテーションでした。

晴れて温かくなり、前庭の梅の木が満開になった美しい一日でした。

時間前に全員が集まり、たくさんの提出書類を確認し、大講義室で学校の説明を聞いてもらいました。今日の学校説明では校長の出番はなく、①教頭講話、②生徒指導主事と進路指導主事の話、③タブレットパソコンの準備ついての打ち合わせ、の順番に説明をしました。

例年と一番違っているのは、入学前にタブレットパソコンを購入していただくことになっている点です。すでに家庭にあるものを使う場合には、どのような性能をもっていることが必要か。新たに購入する場合には、どのような手続きをするのか。ICT担当の教員がパワーポイントを使いながら解説をしました。

皆さんはとても一生懸命聞いてくれました。

さらには、教科書の購入や体育着の購入などをしました。今年の入学予定者の皆さんは、提出物をしっかり準備していて、購入するときの金銭も正確に用意してくれていました。すべてが予定の時間よりも早くに片付きました。

とても頼もしい生徒たち…というのが第一印象です。

新入生にとっての蘇南高校の日々が、感動に満ちたものになるよう、私たち教職員は全力を傾けるつもりです。

晴れて温かくなり、前庭の梅の木が満開になった美しい一日でした。

時間前に全員が集まり、たくさんの提出書類を確認し、大講義室で学校の説明を聞いてもらいました。今日の学校説明では校長の出番はなく、①教頭講話、②生徒指導主事と進路指導主事の話、③タブレットパソコンの準備ついての打ち合わせ、の順番に説明をしました。

例年と一番違っているのは、入学前にタブレットパソコンを購入していただくことになっている点です。すでに家庭にあるものを使う場合には、どのような性能をもっていることが必要か。新たに購入する場合には、どのような手続きをするのか。ICT担当の教員がパワーポイントを使いながら解説をしました。

皆さんはとても一生懸命聞いてくれました。

さらには、教科書の購入や体育着の購入などをしました。今年の入学予定者の皆さんは、提出物をしっかり準備していて、購入するときの金銭も正確に用意してくれていました。すべてが予定の時間よりも早くに片付きました。

とても頼もしい生徒たち…というのが第一印象です。

新入生にとっての蘇南高校の日々が、感動に満ちたものになるよう、私たち教職員は全力を傾けるつもりです。

「第3回ブリコラージュ賞は毎日二重跳びを500回行ったバドミントン部へ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月24日21:13

昨日の終業式には、表彰式タイムがありました。

英語検定に合格した生徒への合格証書の授与を行い、第3回ブリコラージュ賞の表彰も行いました。私は、コロナのために長期のオンライン学習になったときに、「自宅待機が長くなる今しかできないことに取り組んでみよう」と生徒たちに呼びかけています。対面授業が復活したら、それを校長に報告してみよう、と。

ブリコラージュとは、目の前の課題を自分の手持ちの知識・技術でのりこえていくこと。フランスの文化人類学者レヴィ・ストロースのことばです。蘇南高校で私が頻繁に使うことばでもあります。

第3回ブリコラージュ賞は、ふたつの最優秀賞を決めました。

個人部門最優秀賞は、第2種電気工事士試験合格の知識をもとに、自宅の電気配線をよりよくすることを考えた2年生の男子。

団体部門最優秀賞は、バドミントン部。部活動停止の状態のなか、彼ら・彼女らは毎日500回の二重跳びをやることにし、一月半にわたって続けて、合計14000回に及んだというもの。それぞれの自宅・下宿先で互いに声をかけあいながら基礎トレを続けたのです。

まさに「コロナに負けないブリコラージュ」と言えましょう。

私から心からの拍手と少しの副賞(クオカード)を贈りました。

英語検定に合格した生徒への合格証書の授与を行い、第3回ブリコラージュ賞の表彰も行いました。私は、コロナのために長期のオンライン学習になったときに、「自宅待機が長くなる今しかできないことに取り組んでみよう」と生徒たちに呼びかけています。対面授業が復活したら、それを校長に報告してみよう、と。

ブリコラージュとは、目の前の課題を自分の手持ちの知識・技術でのりこえていくこと。フランスの文化人類学者レヴィ・ストロースのことばです。蘇南高校で私が頻繁に使うことばでもあります。

第3回ブリコラージュ賞は、ふたつの最優秀賞を決めました。

個人部門最優秀賞は、第2種電気工事士試験合格の知識をもとに、自宅の電気配線をよりよくすることを考えた2年生の男子。

団体部門最優秀賞は、バドミントン部。部活動停止の状態のなか、彼ら・彼女らは毎日500回の二重跳びをやることにし、一月半にわたって続けて、合計14000回に及んだというもの。それぞれの自宅・下宿先で互いに声をかけあいながら基礎トレを続けたのです。

まさに「コロナに負けないブリコラージュ」と言えましょう。

私から心からの拍手と少しの副賞(クオカード)を贈りました。

「対面で拍手を贈った離任式とウクライナ戦争をテーマにした終業式」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月23日17:26

今日は令和3年度のしめくくりの日で、終業式・表彰式・離任式を行いました。

底冷えのする一日だったので、大講義室から教室にオンライン配信する形に予定を変更しての実施です。離任式では、11名の転退職する教職員から生徒に対して「最後のメッセージ」を送りました。ある先生は、「生徒が自分の学校をもっともっと好きになれるような学校にしていこう、そう思って仕事をしてきました」と語りました。別の先生は、「もっと長く蘇南高校に勤めていたかった」と言いました。

別れる淋しさでいっぱいなのですが、全校のみんなで玄関ロビーに集まり、対面で転退職職員に花束を渡し、拍手でお見送りをしました。温かな離任式になりました。

終業式では、私からウクライナ戦争をどう考えるかというテーマで問題提起をしました。

国際政治では、本来、国際法を守ることが求められているのに、今回のロシアのどの点が国際法違反なのか。そしてウクライナの人々を応援するためには、どのような行動をとればいいのか。さらには、同じような多数の民間人が犠牲になっていながら、ウクライナのように注目されなかった戦争があるのではないか。世界史上、国を守るという行為は、自衛軍だけでなく、「市民による防衛」(一般市民の非暴力抵抗)によっても行われてきたことにも目を向けるべきではないか。

このような論点を生徒の皆さんに「さらに考えていこう」と提示してみました。(講話の原稿はこちらからどうぞ。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220323_syuugyou_koutyou.pdf )

一年間、たくさん探究をしてきた蘇南高校のまとめとして、目の前の戦争を探究していこうと、生徒の皆さんに呼びかけました。

これからも探究はつづきます。考えたいこと、考えるべきことは、山ほどあるのです。

底冷えのする一日だったので、大講義室から教室にオンライン配信する形に予定を変更しての実施です。離任式では、11名の転退職する教職員から生徒に対して「最後のメッセージ」を送りました。ある先生は、「生徒が自分の学校をもっともっと好きになれるような学校にしていこう、そう思って仕事をしてきました」と語りました。別の先生は、「もっと長く蘇南高校に勤めていたかった」と言いました。

別れる淋しさでいっぱいなのですが、全校のみんなで玄関ロビーに集まり、対面で転退職職員に花束を渡し、拍手でお見送りをしました。温かな離任式になりました。

終業式では、私からウクライナ戦争をどう考えるかというテーマで問題提起をしました。

国際政治では、本来、国際法を守ることが求められているのに、今回のロシアのどの点が国際法違反なのか。そしてウクライナの人々を応援するためには、どのような行動をとればいいのか。さらには、同じような多数の民間人が犠牲になっていながら、ウクライナのように注目されなかった戦争があるのではないか。世界史上、国を守るという行為は、自衛軍だけでなく、「市民による防衛」(一般市民の非暴力抵抗)によっても行われてきたことにも目を向けるべきではないか。

このような論点を生徒の皆さんに「さらに考えていこう」と提示してみました。(講話の原稿はこちらからどうぞ。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220323_syuugyou_koutyou.pdf )

一年間、たくさん探究をしてきた蘇南高校のまとめとして、目の前の戦争を探究していこうと、生徒の皆さんに呼びかけました。

これからも探究はつづきます。考えたいこと、考えるべきことは、山ほどあるのです。

「商業を学ぶ生徒たちが蕎麦の新商品を開発する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月22日17:55

総合学科の本校には、商業科の授業をたくさん学ぶ経営・ビジネス系列があります。

今度は、その2年生の生徒たち(「課題研究」という授業の履修者)が、そばを栽培して収穫、製粉して新商品を開発する学習に取り組みました。今はまだ「試作品」という段階ですが、上田市の夢ハウス様のご支援をいただき、きれいに包装されてラベルまでついています。その名も「そばポン」! ポン菓子を蕎麦で作ってみたというわけなのです。

店頭に並べられるのではないかと思うくらいの仕上がりになりました。

早速試食してみると、蕎麦の風味のある上品なポン菓子! お酒のつまみにいいかも…とつい考えてしまいました。

このポン菓子が出来上がるまでには、実に多くの地域の皆様のバックアップをいただいています。蕎麦畑の土地を提供していただいた川向地区の早川様、栽培・製粉を指導してくださった南木曽町商工観光課の皆様、そして試作品を製造してくださった夢ハウス様、本当にありがとうございました。

今は、教員や生徒が試食を楽しんでいる段階ですが、新商品として販売していくことが次の目標です。蕎麦を植えて育てて収穫する一連のプロセスを学びながらのポン菓子なので、とても愛着がわく商品になりそうです。

今度は、その2年生の生徒たち(「課題研究」という授業の履修者)が、そばを栽培して収穫、製粉して新商品を開発する学習に取り組みました。今はまだ「試作品」という段階ですが、上田市の夢ハウス様のご支援をいただき、きれいに包装されてラベルまでついています。その名も「そばポン」! ポン菓子を蕎麦で作ってみたというわけなのです。

店頭に並べられるのではないかと思うくらいの仕上がりになりました。

早速試食してみると、蕎麦の風味のある上品なポン菓子! お酒のつまみにいいかも…とつい考えてしまいました。

このポン菓子が出来上がるまでには、実に多くの地域の皆様のバックアップをいただいています。蕎麦畑の土地を提供していただいた川向地区の早川様、栽培・製粉を指導してくださった南木曽町商工観光課の皆様、そして試作品を製造してくださった夢ハウス様、本当にありがとうございました。

今は、教員や生徒が試食を楽しんでいる段階ですが、新商品として販売していくことが次の目標です。蕎麦を植えて育てて収穫する一連のプロセスを学びながらのポン菓子なので、とても愛着がわく商品になりそうです。

「岩波新書の一冊をつくりました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月21日08:00

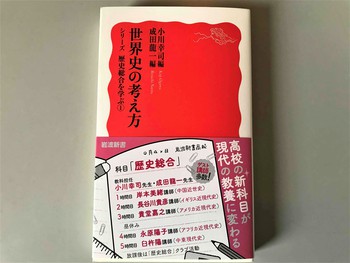

このほど日本史研究者の成田龍一さんとの共同編集で『世界史の考え方』という本を出版しました。

5人の研究者(岸本美緒さん・長谷川貴彦さん・貴堂嘉之さん・永原陽子さん・臼杵陽さん)をゲストにお迎えして、それぞれ鼎談を重ね、読者にとって読みやすいように再編集した対話形式の書物です。(ひとりあたりの発言を長くするとともに、論点の展開を明確にしています。)

高校では4月から「歴史総合」という新しい科目が始まります。日本の高校教育史上初めて日本史と世界史を総合する科目です。もともと世界史とは、外国史ではなく、日本史を含んだ総合的な歴史であったほうがよいと、多くの人々が考えてきました。

しかし、日本史と世界史の総合とは、どのようにして可能なのか。このことを大塚久雄、丸山眞男、江口朴郎といった「古典」から現代歴史学までの名著を素材にして考えました。歴史教育の本は、多くが歴史研究者からの素材の提供か、歴史教育者の実践論です。これらもとても大切なのですが、私たちはあえて「考え方の検討」をしてみました。一般市民、(背伸びしてみたい)高校生にも一緒に考えていただけるように努力しました。

本格的に執筆の仕事を重ねてきたのは、この3年ほどでしょうか。最初は岩波ブックレットにしてみたいという企画でしたが、進めるうちに岩波新書にしたいと、編集部の皆さんが猛ダッシュ。私は必死に皆さんについてきました。

機会がありましたら、手にとっていただければ幸いです。

5人の研究者(岸本美緒さん・長谷川貴彦さん・貴堂嘉之さん・永原陽子さん・臼杵陽さん)をゲストにお迎えして、それぞれ鼎談を重ね、読者にとって読みやすいように再編集した対話形式の書物です。(ひとりあたりの発言を長くするとともに、論点の展開を明確にしています。)

高校では4月から「歴史総合」という新しい科目が始まります。日本の高校教育史上初めて日本史と世界史を総合する科目です。もともと世界史とは、外国史ではなく、日本史を含んだ総合的な歴史であったほうがよいと、多くの人々が考えてきました。

しかし、日本史と世界史の総合とは、どのようにして可能なのか。このことを大塚久雄、丸山眞男、江口朴郎といった「古典」から現代歴史学までの名著を素材にして考えました。歴史教育の本は、多くが歴史研究者からの素材の提供か、歴史教育者の実践論です。これらもとても大切なのですが、私たちはあえて「考え方の検討」をしてみました。一般市民、(背伸びしてみたい)高校生にも一緒に考えていただけるように努力しました。

本格的に執筆の仕事を重ねてきたのは、この3年ほどでしょうか。最初は岩波ブックレットにしてみたいという企画でしたが、進めるうちに岩波新書にしたいと、編集部の皆さんが猛ダッシュ。私は必死に皆さんについてきました。

機会がありましたら、手にとっていただければ幸いです。

「多文化共生とジェンダー平等と社会的公正などを対話する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月19日17:30

カナダ語学研修代替プログラムの2日目は、ブリティッシュ・コロンビア大学の大学生とのオンライン交流です。コロナさえなければ、生徒たちはカナダに行って、ブリティッシュ・コロンビア大学を訪問するはずでした。でもその大学生と蘇南高校生が、対話をしたのです。

テーマはSDGs(持続可能な開発目標)。3班にわかれて17の目標のうち「④質の高い教育をみんなに」「⑤ジェンダー平等を実現しよう」について対話をしました。昨日のカンボジアの高校生との経験が活きていて、今日は実に堂々と英語を使ったコミュニケーションを楽しんでいました。

しめくくりに学んだことをシェアしました。

・「カナダでは同性婚が当たり前のように行われているので、日本ではできないことを伝えたら、とてもびっくりされました。」

・「カナダの人々は、社会のなかの不平等にとても敏感でした。このことを見習いたいと思いました。」

・「相手の大学も英語は第二言語だと言っていました。とにかく沢山話して、沢山聞くことだとアドバイスを受けました。」

・「カナダは多くの異文化が共存する社会なので、とにかくコミュニケーションを重ねて多様な人と関わっていくことが大切だと教えてもらいました。」

・「高校を卒業したら外国に行きたいと思います。できればカナダに行きたい。」

2日間の充実した交流会を経験した生徒たちは、とびきりの笑顔を見せて、大講義室を出ていきました。

大きく成長した生徒たちと企画してくれた藤居先生、サポートしてくれた英語科の先生方、見守ってくれた2人の担任に、心からの拍手を贈りたいと思います。

テーマはSDGs(持続可能な開発目標)。3班にわかれて17の目標のうち「④質の高い教育をみんなに」「⑤ジェンダー平等を実現しよう」について対話をしました。昨日のカンボジアの高校生との経験が活きていて、今日は実に堂々と英語を使ったコミュニケーションを楽しんでいました。

しめくくりに学んだことをシェアしました。

・「カナダでは同性婚が当たり前のように行われているので、日本ではできないことを伝えたら、とてもびっくりされました。」

・「カナダの人々は、社会のなかの不平等にとても敏感でした。このことを見習いたいと思いました。」

・「相手の大学も英語は第二言語だと言っていました。とにかく沢山話して、沢山聞くことだとアドバイスを受けました。」

・「カナダは多くの異文化が共存する社会なので、とにかくコミュニケーションを重ねて多様な人と関わっていくことが大切だと教えてもらいました。」

・「高校を卒業したら外国に行きたいと思います。できればカナダに行きたい。」

2日間の充実した交流会を経験した生徒たちは、とびきりの笑顔を見せて、大講義室を出ていきました。

大きく成長した生徒たちと企画してくれた藤居先生、サポートしてくれた英語科の先生方、見守ってくれた2人の担任に、心からの拍手を贈りたいと思います。

「カンボジアの若者たちと英語で交流をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年03月18日15:27

今日から2日間にわたって、カナダ語学研修の代替プログラムとしてのオンライン国際交流を行います。

参加するのは2年生の希望者15名です。これまで藤居先生の指導のもとで、週1回のペースで放課後に集まって、準備学習をすすめてきました。

今日は、カンボジアの非営利団体が経営する学校「子どもたちの笑顔のために」(プー・アン・スヒア・ディアフォン)の生徒さん(年齢はちょうど日本の高校生)と英語による交流を行いました。互いの自己紹介、国の紹介をおこなったあと、自国の教育課題について発表し合いました。グループごとの対話だったので、あとでそれをみんなで(英語を使って)シェアしました。

初対面の外国の若者と対面して、英語で互いの考えていることを語り合うというのは、生徒にとってとても緊張することです。しかし最初の緊張もすぐにとれて、ジェスチャーをまじえながら、笑い声がとびかう楽しいひとときになりました。

カンボジアは「教育システムが脆弱だ」と聞き、こちらからは、日本は「一斉授業でテストに追われる硬さがある」と返します。コミュニケーションを重視した協働的な学びが大切だということでは互いが一致します。

若い時になるべく多くの「世界の同世代」と語り合う経験をしてほしいと私は願っています。

そのためにも丘の上から世界につながる高校でありたいと思うのです。

参加するのは2年生の希望者15名です。これまで藤居先生の指導のもとで、週1回のペースで放課後に集まって、準備学習をすすめてきました。

今日は、カンボジアの非営利団体が経営する学校「子どもたちの笑顔のために」(プー・アン・スヒア・ディアフォン)の生徒さん(年齢はちょうど日本の高校生)と英語による交流を行いました。互いの自己紹介、国の紹介をおこなったあと、自国の教育課題について発表し合いました。グループごとの対話だったので、あとでそれをみんなで(英語を使って)シェアしました。

初対面の外国の若者と対面して、英語で互いの考えていることを語り合うというのは、生徒にとってとても緊張することです。しかし最初の緊張もすぐにとれて、ジェスチャーをまじえながら、笑い声がとびかう楽しいひとときになりました。

カンボジアは「教育システムが脆弱だ」と聞き、こちらからは、日本は「一斉授業でテストに追われる硬さがある」と返します。コミュニケーションを重視した協働的な学びが大切だということでは互いが一致します。

若い時になるべく多くの「世界の同世代」と語り合う経験をしてほしいと私は願っています。

そのためにも丘の上から世界につながる高校でありたいと思うのです。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長