「明日はSBCラジオで茶摘みを紹介していただきます」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月31日12:10

明日の昼12時20分頃から「坂ちゃんのずくだせ えぶりでい」(SBCラジオ)が本校から生中継されて、先日の「茶摘み」の様子がリポートされることになりました。

1年生の代表生徒と私がアナウンサーさんからぶっつけ本番で(!)インタビューを受けます。

南木曽のお茶の魅力を発信できればと思っています。

この間、同窓生の皆様からご教示をいただくなどして、本校の「茶摘み」の歴史を少し調べてみました。実に興味深いことがわかりました。

(1)1953年の開校当時、現在のプール一帯が広い農園になっていたが、獣害が深刻だった。そこで横内初代校長自らが静岡県の試験場に視察に行き、茶畑を開設した。

(2)1956年にチャノキの種を撒き、1957年から収穫ができるようになった。当時は冬にもみがらをまき、校舎のトイレから肥を運ぶ(!)など、手をかけて育てた。

(3)1965年には生茶が564キロ収穫されるに至った。売り上げは生徒会費に入れ、「生徒会費を徴収しない学校、ピアノが何台もある学校」を目指そうとした。

(4)しかし、プール建設によって茶畑は大幅に縮小され、茶摘みは中止された。

(5)1980年にPTA有志によって茶摘みが再開され、1981年に1年生の体験学習として茶摘みが復活した。1990年に現在の場所に茶畑が造成され、「やぶきた」が新たに栽培されて現在に至っている。

本校創設時の「開拓者精神」で始まった資金獲得の茶園経営が、ふるさとの伝統産業を学ぶ機会として「茶摘み」として復活し30周年を迎えたということがわかったのです。

もしお時間がありましたら、SBCラジオにてお会いしましょう。

1年生の代表生徒と私がアナウンサーさんからぶっつけ本番で(!)インタビューを受けます。

南木曽のお茶の魅力を発信できればと思っています。

この間、同窓生の皆様からご教示をいただくなどして、本校の「茶摘み」の歴史を少し調べてみました。実に興味深いことがわかりました。

(1)1953年の開校当時、現在のプール一帯が広い農園になっていたが、獣害が深刻だった。そこで横内初代校長自らが静岡県の試験場に視察に行き、茶畑を開設した。

(2)1956年にチャノキの種を撒き、1957年から収穫ができるようになった。当時は冬にもみがらをまき、校舎のトイレから肥を運ぶ(!)など、手をかけて育てた。

(3)1965年には生茶が564キロ収穫されるに至った。売り上げは生徒会費に入れ、「生徒会費を徴収しない学校、ピアノが何台もある学校」を目指そうとした。

(4)しかし、プール建設によって茶畑は大幅に縮小され、茶摘みは中止された。

(5)1980年にPTA有志によって茶摘みが再開され、1981年に1年生の体験学習として茶摘みが復活した。1990年に現在の場所に茶畑が造成され、「やぶきた」が新たに栽培されて現在に至っている。

本校創設時の「開拓者精神」で始まった資金獲得の茶園経営が、ふるさとの伝統産業を学ぶ機会として「茶摘み」として復活し30周年を迎えたということがわかったのです。

もしお時間がありましたら、SBCラジオにてお会いしましょう。

「発電機を購入して職員研修会を行う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月28日20:40

万が一、生徒が学校にいるときに、集中豪雨で木曽川にかかる橋が渡れない状態になったとき、私たちは学校にそのまま避難を続けることになります。橋が渡れる状態であったとしても、学校にいて、安全確認の待機をしていた方がよいこともあります。

そのときに停電が起こって暗闇になったり、携帯電話の電源がなくなって情報が遮断されたりしたときが怖い。

もしものために「発電機」を教職員全員が使用できるようにしておくことが、防災の観点から必要だと考え、このたび発電機を購入して職員研修会を行いました。ガソリンの保管方法も含めてみんなで確認し、何人かで発電機をまわしてみました。

果樹園の消毒の時に我が家の発電機を使う私とすれば、新品はかくも簡単にエンジンがかかるのかということに驚きです。

生徒の「いのち」を背負う学校として、もしものときに何が必要なのかを考え続けていきたいと思います。

そのときに停電が起こって暗闇になったり、携帯電話の電源がなくなって情報が遮断されたりしたときが怖い。

もしものために「発電機」を教職員全員が使用できるようにしておくことが、防災の観点から必要だと考え、このたび発電機を購入して職員研修会を行いました。ガソリンの保管方法も含めてみんなで確認し、何人かで発電機をまわしてみました。

果樹園の消毒の時に我が家の発電機を使う私とすれば、新品はかくも簡単にエンジンがかかるのかということに驚きです。

生徒の「いのち」を背負う学校として、もしものときに何が必要なのかを考え続けていきたいと思います。

「1年生と新任職員が茶摘みを楽しむ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月27日21:12

本校はおそらく長野県で唯一学校の敷地内に茶畑をもっています。

南木曽町は南の田立地区に茶畑が広がっていて、寒暖差の大きい気候に育まれた茶葉を手摘みで収穫して、まろやかな美味しいお茶を生産しています。かつて日本の基幹産業であった生糸生産のための桑畑からの転作として、茶の生産が盛んになったのだと言います。

ふるさとの特産品のすばらしさを体験するために、本校では、1年生と新任職員が「茶摘み」をすることになっています。年間行事予定表では今日の予定だったのですが、大雨という天気予報のため、急遽昨日、晴天の下で実施しました。

まずは校長より「茶の世界史」のレクチャー。本当は40分喋りたかった(!)のですが、茶畑で生徒は立っていたので5分で終了。でも、中国から世界に広まったお茶が、昔は「気つけ薬」として武士や聖職者に愛好されたこと、産業革命期に労働者の日常生活に広まったことなどを話しました。

ついで校用技師の下浦さんから「茶摘み」の方法の講習。そしてさあ、はじめ!

1芯3葉の原則で新芽を摘むわけですが、今年は気候変動もあって生育が早い。3葉めだとすでに硬くなりすぎているものもあります。その場合は、1芯2葉がのぞましい。

加減がわかるだろうかと心配していると、そのうち、「摘むときの茎のやわらかさでわかります。」と生徒たちがどんどん作業を進めていきます。高校生の感性ならば、鋭敏に理解できるのだと納得です。

収穫した茶葉は、今日の午前に田立の製茶工場に持ち込みました。

出来上がった緑茶は、生徒全員に小袋に入れて配布するとともに、本校の来客用のお茶に提供していく予定です。

是非、本校にお越しいただき、お茶を召し上がってください。

南木曽町は南の田立地区に茶畑が広がっていて、寒暖差の大きい気候に育まれた茶葉を手摘みで収穫して、まろやかな美味しいお茶を生産しています。かつて日本の基幹産業であった生糸生産のための桑畑からの転作として、茶の生産が盛んになったのだと言います。

ふるさとの特産品のすばらしさを体験するために、本校では、1年生と新任職員が「茶摘み」をすることになっています。年間行事予定表では今日の予定だったのですが、大雨という天気予報のため、急遽昨日、晴天の下で実施しました。

まずは校長より「茶の世界史」のレクチャー。本当は40分喋りたかった(!)のですが、茶畑で生徒は立っていたので5分で終了。でも、中国から世界に広まったお茶が、昔は「気つけ薬」として武士や聖職者に愛好されたこと、産業革命期に労働者の日常生活に広まったことなどを話しました。

ついで校用技師の下浦さんから「茶摘み」の方法の講習。そしてさあ、はじめ!

1芯3葉の原則で新芽を摘むわけですが、今年は気候変動もあって生育が早い。3葉めだとすでに硬くなりすぎているものもあります。その場合は、1芯2葉がのぞましい。

加減がわかるだろうかと心配していると、そのうち、「摘むときの茎のやわらかさでわかります。」と生徒たちがどんどん作業を進めていきます。高校生の感性ならば、鋭敏に理解できるのだと納得です。

収穫した茶葉は、今日の午前に田立の製茶工場に持ち込みました。

出来上がった緑茶は、生徒全員に小袋に入れて配布するとともに、本校の来客用のお茶に提供していく予定です。

是非、本校にお越しいただき、お茶を召し上がってください。

「華麗なシャクヤクの花を百本いただく」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月26日15:39

蘇南高校のある天白台の中腹には、桃介亭というカフェがあります。この古民家風の建物は、実は本校の元同窓会館として建てられ、今は、南木曽町が観光振興のために管理運営しています。

現在のカフェの経営者は、東京からIターンをして南木曽町で定年後の第二の人生を謳歌しておられる飯嶋さん。桃介亭は金土日の終末の営業のみなのですが、名物は絶品のおそばで県内外の根強いファンから愛されています。私もその一人。

そればかりでなく、飯嶋さんは、蘇南高校にとっての大切な「先生」でもあります。経営ビジネス系列の生徒たちが、そばの栽培・収穫・商品化をする際の「そばうちの先生」。そして1年生がキャリア学習をする際に、大手自動車メーカーから田舎暮らしに転じたIターンの軌跡をレクチャーしてくださる「人生の先生」。

今日、飯嶋さんが、「素敵なシャクヤクが手に入ったから、生徒さんに差し上げます」と、何と100本(!)のシャクヤクを学校に持ってきてくださいました。

南木曽町の柿其地区にシャクヤクを栽培しておられる農家があるとのこと。目を奪われるほどの見事なシャクヤクです。一人で持てるような量ではないので、お手伝いをしてくださった、地域おこし協力隊員の清家さんと三人で記念撮影をしました。

飯嶋さん、本当にありがとうございます。

いただいたシャクヤクは、明日から、すべての教室と正面玄関ホールに飾らせていただきます。

シャクヤク(芍薬)の花言葉は「慎み」。観賞用のほかに、鎮痛などの薬効がある薬草でもあり、日本の歴史上、とても愛されてきた花でもあります。

小野小町が深草少将に思いを告げられた時、庭に芍薬を1株ずつ植えて百株になったら受け容れると答え、深草少将が99株まで植えた時に悲運の死をとげたという伝説がありました。

まさか「100の花」が蘇南高校を彩ることを、生きている間に目の当たりすることができるとは、何という幸せでしょう。

現在のカフェの経営者は、東京からIターンをして南木曽町で定年後の第二の人生を謳歌しておられる飯嶋さん。桃介亭は金土日の終末の営業のみなのですが、名物は絶品のおそばで県内外の根強いファンから愛されています。私もその一人。

そればかりでなく、飯嶋さんは、蘇南高校にとっての大切な「先生」でもあります。経営ビジネス系列の生徒たちが、そばの栽培・収穫・商品化をする際の「そばうちの先生」。そして1年生がキャリア学習をする際に、大手自動車メーカーから田舎暮らしに転じたIターンの軌跡をレクチャーしてくださる「人生の先生」。

今日、飯嶋さんが、「素敵なシャクヤクが手に入ったから、生徒さんに差し上げます」と、何と100本(!)のシャクヤクを学校に持ってきてくださいました。

南木曽町の柿其地区にシャクヤクを栽培しておられる農家があるとのこと。目を奪われるほどの見事なシャクヤクです。一人で持てるような量ではないので、お手伝いをしてくださった、地域おこし協力隊員の清家さんと三人で記念撮影をしました。

飯嶋さん、本当にありがとうございます。

いただいたシャクヤクは、明日から、すべての教室と正面玄関ホールに飾らせていただきます。

シャクヤク(芍薬)の花言葉は「慎み」。観賞用のほかに、鎮痛などの薬効がある薬草でもあり、日本の歴史上、とても愛されてきた花でもあります。

小野小町が深草少将に思いを告げられた時、庭に芍薬を1株ずつ植えて百株になったら受け容れると答え、深草少将が99株まで植えた時に悲運の死をとげたという伝説がありました。

まさか「100の花」が蘇南高校を彩ることを、生きている間に目の当たりすることができるとは、何という幸せでしょう。

「テッセンの大輪」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月25日17:18

我が家の書斎の前では、母が植えたテッセンが、とても大きな花を咲かせています。

こんなに見事に花開いたことは初めてのこと。およそテッセン(鉄線)という名前にそぐわない華麗さです。語源は弦の硬さからきているようなのですが、名前の違和感がかえって花の美しさをひきたてているようにも思えます。

平日は南木曽の花々、週末は飯田の花々に出会います。

今日は、午前中に先日の大雨で延期となっていた定期考査三日めの内容を無事に行いました。いつものと違っているのは、午後、そのまま授業に突入したことです。

教室から元気な声が響いているので、生徒の皆さんは、ものともしていないのだろうと思いました。我が家のテッセンよりさらに笑顔なのが、本校の生徒たちです。

こんなに見事に花開いたことは初めてのこと。およそテッセン(鉄線)という名前にそぐわない華麗さです。語源は弦の硬さからきているようなのですが、名前の違和感がかえって花の美しさをひきたてているようにも思えます。

平日は南木曽の花々、週末は飯田の花々に出会います。

今日は、午前中に先日の大雨で延期となっていた定期考査三日めの内容を無事に行いました。いつものと違っているのは、午後、そのまま授業に突入したことです。

教室から元気な声が響いているので、生徒の皆さんは、ものともしていないのだろうと思いました。我が家のテッセンよりさらに笑顔なのが、本校の生徒たちです。

「英語検定を保護者の協力をいただき実施する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月24日20:04

21日(金)の大雨臨時休校のその後の報告です。

定期考査3日めの内容は、25日(火)の午前中に振り替えることとしました。午後には火曜日の授業を続けます。実は、6月の第二週の火曜日が午前中の授業と午後の芸術鑑賞の組み合わせの予定だったのですが、コロナ感染症予防のため芸術鑑賞を中止にすることにしました。その日をすべて授業にするので、差し引いて授業の時間数は減らないことになります。

臨時休校になると、欠損した授業をどのように回復するかということを、いつも考えなくてはなりません。

JR東海の中央西線は、22日(土)も運休が続きました。この日には37名の生徒が英語検定を受けることになっていたため、保護者に朝の送迎をお願いして、予定通り9時から試験を実施しました。保護者の皆様、ご支援をいただき、本当にありがとうございました。

昼過ぎからJRも動き始めることがわかり、あらためて保護者にメール送信をしました。「オクレンジャー」という一斉メール配信システムを、その都度、活用しています。

本校の全校生徒数は152名ですから、4分の1近くの生徒が英語検定を受けたことになります。

大雨を乗り越えての受験。どうかいい結果が実現しますように。

定期考査3日めの内容は、25日(火)の午前中に振り替えることとしました。午後には火曜日の授業を続けます。実は、6月の第二週の火曜日が午前中の授業と午後の芸術鑑賞の組み合わせの予定だったのですが、コロナ感染症予防のため芸術鑑賞を中止にすることにしました。その日をすべて授業にするので、差し引いて授業の時間数は減らないことになります。

臨時休校になると、欠損した授業をどのように回復するかということを、いつも考えなくてはなりません。

JR東海の中央西線は、22日(土)も運休が続きました。この日には37名の生徒が英語検定を受けることになっていたため、保護者に朝の送迎をお願いして、予定通り9時から試験を実施しました。保護者の皆様、ご支援をいただき、本当にありがとうございました。

昼過ぎからJRも動き始めることがわかり、あらためて保護者にメール送信をしました。「オクレンジャー」という一斉メール配信システムを、その都度、活用しています。

本校の全校生徒数は152名ですから、4分の1近くの生徒が英語検定を受けたことになります。

大雨を乗り越えての受験。どうかいい結果が実現しますように。

「いきなり大雨のために臨時休校」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月21日13:44

今日は、大雨のために臨時休校としました。

朝、4時半に起きて、気象庁やGPVなどの天気予報をチェックし、中央西線運休の連絡が入ったことで、休校の決断をしたのです。5時45分に出勤し、教頭先生と最終確認をして6時ちょうどに全生徒・保護者にオクレンジャーというアプリを使って緊急連絡をしました。

今日は全国ニュースでもたびたび南木曽町の様子が報道されたほどで、木曽川はすさまじい濁流が渦を巻きました。国道も南木曽町の南北でストップしてしまい、う回路はあるものの陸の孤島に近い状態になりました。

教職員も近所に住んでいない限り、自宅で過ごすように指示をしたほどです。

今は木曽川の水もだいぶ引いてきました。

さすがに今日は、オンライン教育を実施する余裕はなかった。

まずは生徒と教職員の命を守ることが最優先でした。

明日は、インターハイ予選、英語検定、工業科の技能検定学習など、さまざまな予定があります。どうかJR中央西線が動いてくれますように…と祈っています。

朝、4時半に起きて、気象庁やGPVなどの天気予報をチェックし、中央西線運休の連絡が入ったことで、休校の決断をしたのです。5時45分に出勤し、教頭先生と最終確認をして6時ちょうどに全生徒・保護者にオクレンジャーというアプリを使って緊急連絡をしました。

今日は全国ニュースでもたびたび南木曽町の様子が報道されたほどで、木曽川はすさまじい濁流が渦を巻きました。国道も南木曽町の南北でストップしてしまい、う回路はあるものの陸の孤島に近い状態になりました。

教職員も近所に住んでいない限り、自宅で過ごすように指示をしたほどです。

今は木曽川の水もだいぶ引いてきました。

さすがに今日は、オンライン教育を実施する余裕はなかった。

まずは生徒と教職員の命を守ることが最優先でした。

明日は、インターハイ予選、英語検定、工業科の技能検定学習など、さまざまな予定があります。どうかJR中央西線が動いてくれますように…と祈っています。

「最後の試合で楽しめた思い出」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月20日17:40

朝、学校の職員駐車場におりて、通用口に行くまでの20mくらいの道のりの間に、さまざまな花に出会います。ここ数日は、あざみ(薊)がとても美しく咲くようになってきました。

薊の字が、蘇南高校の蘇の字と似ているので、親近感をもってしまいます。元来、花言葉に「独立」の意味をもつあざみは、スコットランドの国花にもなっています。

インターハイ予選を終えた生徒たちが校長室に訪ねて来てくれているのですが、弓道部の二人の3年生と対話をしました。3年間の部活動を終えて、どんな自分と出会ったか、という質問に対して、こんなことを答えてくれました。

「今までやって来たスポーツとは全く違う特徴の弓道を続けてきて、集中力が身についたと思う。一射一射を丁寧に、大切に考える姿勢をもつことができた。」(小畑さん)

「コロナのこの厳しい状況の中でも試合に出られたことに、ただただ感謝と嬉しさの思いでいっぱい。最後の試合で『楽しめた』ことは、自分の大切な思い出になるだろう。」(原さん)

ふと、弓道場に凛と立っている二人の姿を想像し、「独立」の象徴である薊と重ね合わせたのでした。

薊の字が、蘇南高校の蘇の字と似ているので、親近感をもってしまいます。元来、花言葉に「独立」の意味をもつあざみは、スコットランドの国花にもなっています。

インターハイ予選を終えた生徒たちが校長室に訪ねて来てくれているのですが、弓道部の二人の3年生と対話をしました。3年間の部活動を終えて、どんな自分と出会ったか、という質問に対して、こんなことを答えてくれました。

「今までやって来たスポーツとは全く違う特徴の弓道を続けてきて、集中力が身についたと思う。一射一射を丁寧に、大切に考える姿勢をもつことができた。」(小畑さん)

「コロナのこの厳しい状況の中でも試合に出られたことに、ただただ感謝と嬉しさの思いでいっぱい。最後の試合で『楽しめた』ことは、自分の大切な思い出になるだろう。」(原さん)

ふと、弓道場に凛と立っている二人の姿を想像し、「独立」の象徴である薊と重ね合わせたのでした。

「課題の質ではなく、課題への向き合い方を問う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月19日18:04

教員の日々は忙しいのだけれども、もっと自分たちが研修する機会がほしい…という声が、昨年度のリフレクションのワークショップで複数出されました。

そこで今日は、職員研修会を開催。

「生徒の可能性を引き出す『探究的な学び』とは?」というタイトルで、岡山大学学長特別補佐・ベネッセ教育総合研究所主席研究員の小村俊平先生にレクチャーをしていただき、私たちのリフレクションをおこないました。

「~でなければならない」という教員の固定観念をとぎほぐし、もう一度、教育の原点にたちかえって、生徒の可能性を引き出す教育のあり方を提言する小村先生のレクチャーに、私も目の覚める思いをしながら、思考フル回転状態となりました。

「一律のペナルティで管理するのではなく、一人ひとりのモチベーションの源泉を探す。」

「課題の質ではなく、課題への向き合い方を問う。」

「インプットの濃度とアウトプットの個性に拘る。」

「抽象化する力を磨くとソーシャルとアカデミックがつながる。」

まさにそこが本校の課題なのだとか、その課題をのりこえるためにこんな工夫ができるのではないかとか、今日のテーマは教科の授業にもあてはまるのだとか、たくさんのリフレクションが、教員から出されたのでした。

司書の先生も非常勤の先生も勢ぞろいして、みんなで学んだ職員研修会でした。まさに課題への向き合い方が大切です。

小村先生、素敵な研修の機会をいただき、本当にありがとうございました。

そこで今日は、職員研修会を開催。

「生徒の可能性を引き出す『探究的な学び』とは?」というタイトルで、岡山大学学長特別補佐・ベネッセ教育総合研究所主席研究員の小村俊平先生にレクチャーをしていただき、私たちのリフレクションをおこないました。

「~でなければならない」という教員の固定観念をとぎほぐし、もう一度、教育の原点にたちかえって、生徒の可能性を引き出す教育のあり方を提言する小村先生のレクチャーに、私も目の覚める思いをしながら、思考フル回転状態となりました。

「一律のペナルティで管理するのではなく、一人ひとりのモチベーションの源泉を探す。」

「課題の質ではなく、課題への向き合い方を問う。」

「インプットの濃度とアウトプットの個性に拘る。」

「抽象化する力を磨くとソーシャルとアカデミックがつながる。」

まさにそこが本校の課題なのだとか、その課題をのりこえるためにこんな工夫ができるのではないかとか、今日のテーマは教科の授業にもあてはまるのだとか、たくさんのリフレクションが、教員から出されたのでした。

司書の先生も非常勤の先生も勢ぞろいして、みんなで学んだ職員研修会でした。まさに課題への向き合い方が大切です。

小村先生、素敵な研修の機会をいただき、本当にありがとうございました。

「日本西洋史学会の大会で報告をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月18日20:56

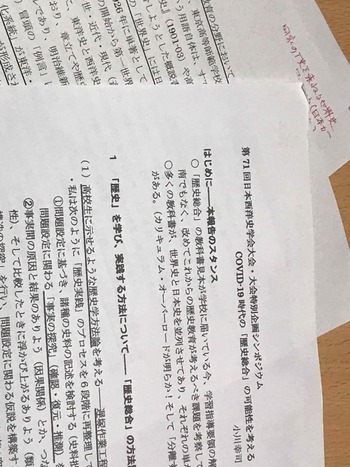

15日(土)午後、日本西洋史学会の大会特別シンポジウム「歴史総合の史学史――『問う私』を問う」が、オンラインで行われました。

来年度から日本の高校の歴史上初めて日本史と世界史を統合した「歴史総合」という科目がスタートします。この歴史教育の試みについて、史学史(歴史学の歩み)をふりかえりながら、その意義と課題について検討するシンポジウムでした。

私は3名の報告者の一人として、「COVID-19時代の歴史総合の可能性を考える」という報告を試みました。フランス近世史の高澤さん、日本近現代史の成田さんのお二人が共同報告者で、イギリス帝国史の井野瀬さんが司会、フランス植民地史の平野さんが大会運営。この6名で、まる一年間、ふた月に1回はオンラインでつながって勉強会を重ねてきました。

当日は、約500名の方が参加してくださり、いただいた質問は40通をこえ、「小川さんに質問です」という冒頭の書き出しを見るたびに、胃に穴があきそうな思いをしました。質問はどれも鋭いものばかりで、自分の見えていないことを教えられたり、質問者の思いに深く共感したりしたのでした。拙い報告をお聞きくださった皆様に深く感謝申し上げます。

どんな問題提起をしたかと言うと、①これまでの歴史教育は知識丸暗記を生徒に強いてきた。➁今の歴史教育は「問い」をもって考える学習を目指している。③でも本当に目指したいのは、「問い」をもって考えている私自身のあり方を、見つめ直す(「問う私」を問う)ことだ。そのためにも「対話」が大切なのだ。

そんなことを明治維新から現代までの歴史学の歩みを検討しながら考えてみました。

今回の報告を10月に刊行する本にまとめるべく、もうひとがんばり(百がんばり?)です。

来年度から日本の高校の歴史上初めて日本史と世界史を統合した「歴史総合」という科目がスタートします。この歴史教育の試みについて、史学史(歴史学の歩み)をふりかえりながら、その意義と課題について検討するシンポジウムでした。

私は3名の報告者の一人として、「COVID-19時代の歴史総合の可能性を考える」という報告を試みました。フランス近世史の高澤さん、日本近現代史の成田さんのお二人が共同報告者で、イギリス帝国史の井野瀬さんが司会、フランス植民地史の平野さんが大会運営。この6名で、まる一年間、ふた月に1回はオンラインでつながって勉強会を重ねてきました。

当日は、約500名の方が参加してくださり、いただいた質問は40通をこえ、「小川さんに質問です」という冒頭の書き出しを見るたびに、胃に穴があきそうな思いをしました。質問はどれも鋭いものばかりで、自分の見えていないことを教えられたり、質問者の思いに深く共感したりしたのでした。拙い報告をお聞きくださった皆様に深く感謝申し上げます。

どんな問題提起をしたかと言うと、①これまでの歴史教育は知識丸暗記を生徒に強いてきた。➁今の歴史教育は「問い」をもって考える学習を目指している。③でも本当に目指したいのは、「問い」をもって考えている私自身のあり方を、見つめ直す(「問う私」を問う)ことだ。そのためにも「対話」が大切なのだ。

そんなことを明治維新から現代までの歴史学の歩みを検討しながら考えてみました。

今回の報告を10月に刊行する本にまとめるべく、もうひとがんばり(百がんばり?)です。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長