「日本西洋史学会の大会で報告をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年05月18日20:56

15日(土)午後、日本西洋史学会の大会特別シンポジウム「歴史総合の史学史――『問う私』を問う」が、オンラインで行われました。

来年度から日本の高校の歴史上初めて日本史と世界史を統合した「歴史総合」という科目がスタートします。この歴史教育の試みについて、史学史(歴史学の歩み)をふりかえりながら、その意義と課題について検討するシンポジウムでした。

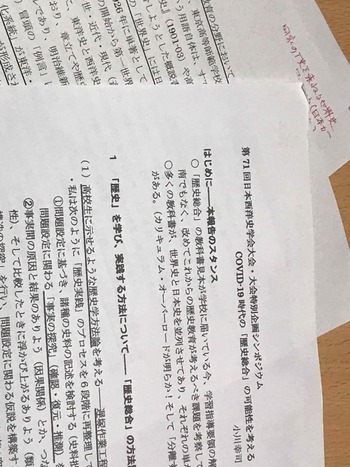

私は3名の報告者の一人として、「COVID-19時代の歴史総合の可能性を考える」という報告を試みました。フランス近世史の高澤さん、日本近現代史の成田さんのお二人が共同報告者で、イギリス帝国史の井野瀬さんが司会、フランス植民地史の平野さんが大会運営。この6名で、まる一年間、ふた月に1回はオンラインでつながって勉強会を重ねてきました。

当日は、約500名の方が参加してくださり、いただいた質問は40通をこえ、「小川さんに質問です」という冒頭の書き出しを見るたびに、胃に穴があきそうな思いをしました。質問はどれも鋭いものばかりで、自分の見えていないことを教えられたり、質問者の思いに深く共感したりしたのでした。拙い報告をお聞きくださった皆様に深く感謝申し上げます。

どんな問題提起をしたかと言うと、①これまでの歴史教育は知識丸暗記を生徒に強いてきた。➁今の歴史教育は「問い」をもって考える学習を目指している。③でも本当に目指したいのは、「問い」をもって考えている私自身のあり方を、見つめ直す(「問う私」を問う)ことだ。そのためにも「対話」が大切なのだ。

そんなことを明治維新から現代までの歴史学の歩みを検討しながら考えてみました。

今回の報告を10月に刊行する本にまとめるべく、もうひとがんばり(百がんばり?)です。

来年度から日本の高校の歴史上初めて日本史と世界史を統合した「歴史総合」という科目がスタートします。この歴史教育の試みについて、史学史(歴史学の歩み)をふりかえりながら、その意義と課題について検討するシンポジウムでした。

私は3名の報告者の一人として、「COVID-19時代の歴史総合の可能性を考える」という報告を試みました。フランス近世史の高澤さん、日本近現代史の成田さんのお二人が共同報告者で、イギリス帝国史の井野瀬さんが司会、フランス植民地史の平野さんが大会運営。この6名で、まる一年間、ふた月に1回はオンラインでつながって勉強会を重ねてきました。

当日は、約500名の方が参加してくださり、いただいた質問は40通をこえ、「小川さんに質問です」という冒頭の書き出しを見るたびに、胃に穴があきそうな思いをしました。質問はどれも鋭いものばかりで、自分の見えていないことを教えられたり、質問者の思いに深く共感したりしたのでした。拙い報告をお聞きくださった皆様に深く感謝申し上げます。

どんな問題提起をしたかと言うと、①これまでの歴史教育は知識丸暗記を生徒に強いてきた。➁今の歴史教育は「問い」をもって考える学習を目指している。③でも本当に目指したいのは、「問い」をもって考えている私自身のあり方を、見つめ直す(「問う私」を問う)ことだ。そのためにも「対話」が大切なのだ。

そんなことを明治維新から現代までの歴史学の歩みを検討しながら考えてみました。

今回の報告を10月に刊行する本にまとめるべく、もうひとがんばり(百がんばり?)です。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長