「コンサート」の感想と「ブリコラージュ賞」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月13日22:27

昨日のオンライン・ホームルームでおこなった、小田ルイさんの「コンサート」について、多くの生徒の皆さんからメッセージをいただきました。

「勇気が出てきた」「朝から元気をもらった」「素敵でした」などなど。なかには小田さんのSNSにメッセージをおくってくれた人もいるでしょう。

オンラインで学校と生徒の皆さんが結びついたことで、思いもかけないような新しい可能性が生まれたのだと思います。オンラインで結びつかなかったら、このコンサートは実現しなかったことでしょう。小田ルイさんと蘇南高校の出会いが、次の何かにつながっていけばいいですね。

ところで、今日は、校長主催「ブリコラージュ賞」の応募用紙を完成させました。約1カ月にもなった臨時休校の間、自宅で「自分(たち)の学び」を創意工夫して進めたことと思います。是非、その成果を応募してください。

来週の分散登校の時に、全員に用紙を配付します。用紙に取組の内容を書いて、校長室のドアに貼ってある封筒に入れるか、校長に手渡しで提出してください。追加の用紙がほしい人は、校長室に来てください。

取組を証明するものがあれば、大歓迎です。資料・写真などがあればホチキスで足してください。動画がある場合には、URLを書いてください。実演する場合には、校長室でやってください。証明するものがなくても応募できますからね。

予告どおり「豪華賞品」を用意しています。

「勇気が出てきた」「朝から元気をもらった」「素敵でした」などなど。なかには小田さんのSNSにメッセージをおくってくれた人もいるでしょう。

オンラインで学校と生徒の皆さんが結びついたことで、思いもかけないような新しい可能性が生まれたのだと思います。オンラインで結びつかなかったら、このコンサートは実現しなかったことでしょう。小田ルイさんと蘇南高校の出会いが、次の何かにつながっていけばいいですね。

ところで、今日は、校長主催「ブリコラージュ賞」の応募用紙を完成させました。約1カ月にもなった臨時休校の間、自宅で「自分(たち)の学び」を創意工夫して進めたことと思います。是非、その成果を応募してください。

来週の分散登校の時に、全員に用紙を配付します。用紙に取組の内容を書いて、校長室のドアに貼ってある封筒に入れるか、校長に手渡しで提出してください。追加の用紙がほしい人は、校長室に来てください。

取組を証明するものがあれば、大歓迎です。資料・写真などがあればホチキスで足してください。動画がある場合には、URLを書いてください。実演する場合には、校長室でやってください。証明するものがなくても応募できますからね。

予告どおり「豪華賞品」を用意しています。

「こんなときだからこそ、高校でコンサートをする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月12日17:34

今日は、生徒の自宅と学校を同時双方向にむすぶZoomホームルームで、特別企画をおこないました。シンガーソングライター、音楽ライフプロデューサーの小田ルイさんが、蘇南高校の生徒たちに温かなメッセージと曲を贈ってくださり、そのYouTube動画を配信する形で「オンライン・コンサート」が実現できたのです。小田ルイさんの語りと音楽が、生徒の皆さんの「前に進む勇気」をやさしく後押ししてくれました。

ルイ君(親しみを込めてこう呼ばせてもらいます)は、安曇野市の出身で14歳から作曲活動を始め、16歳でYAMAHA音楽振興会主催のコンテストに長野県代表で出場し、CDデビューを果たします。以来、計10枚のCDをリリースし、200曲以上を作曲してきました。大学卒業後に芸能プロダクションに所属して活躍しますが、「歌が歌えなくなり」一時期、音楽活動から遠ざかります。しかし5年前から音楽活動を再開し、コンサート活動やテレビ出演、音楽ライフプロデューサーの活動など、多彩な活躍を重ねています。

一昨年、私はルイ君のライブを聴きに、生まれて初めて渋谷駅前のライブハウスに行きました。ライブのあいだじゅうずっと、ルイ君の歌声に私は胸がいっぱいになり、こんなふうに人を感動させられるルイ君は、何てすごい人なんだろうと、昔の教え子が、自分にとってあこがれの存在になったのでした。

今のルイ君がどれだけ多忙をきわめているかを私はよく知っています。そのようななかでルイ君は、試行錯誤を重ね、心を込めて今回の動画を作ってくれました。昨日の早朝、ルイ君から動画ができたというメッセージが私のスマホに入りました。そして昨晩、さらに手直しをしてくれて、この動画が完成したのです。

生徒の皆さんが、いつでも音楽を聴けるように、URLを貼っておきます。HRのときにはZoomの限界で画面・音声がどうしても視聴しにくい面がありました。もう一度ルイ君の静謐な曲にふれてください。YouTubeの画面には、あらためて蘇南高校の生徒の皆さんへのメッセージが書き込まれています。

https://youtu.be/Dhie7vcpixs

もうひとつ、ルイ君の今取り組んでいる活動を紹介します。このみんなが苦しい時期に、みんなの力になれるよう、みんなで「We are the World」の日本語版を歌うという企画に取り組んでいます。「蘇南高校の生徒さんも一緒に歌ってみたいという人は歓迎しますよ」と、ルイ君からメッセージをいただいています。応募の仕方もYouTubeの画面にありますから、是非、おそれずにチャレンジしてほしいです。

是非、ルイ君の他の曲も聴いてみてくださいね。そしてルイ君の曲を聴いて感じたこと、考えたことを、是非、ルイ君に伝えてください。(YouTubeの画面に伝え方も書いてあります。あるいは私にメモやメッセージを託してもらえば、必ず本人に伝えます。)

最後に、小田ルイさん、本当に、本当にありがとう!

ルイ君(親しみを込めてこう呼ばせてもらいます)は、安曇野市の出身で14歳から作曲活動を始め、16歳でYAMAHA音楽振興会主催のコンテストに長野県代表で出場し、CDデビューを果たします。以来、計10枚のCDをリリースし、200曲以上を作曲してきました。大学卒業後に芸能プロダクションに所属して活躍しますが、「歌が歌えなくなり」一時期、音楽活動から遠ざかります。しかし5年前から音楽活動を再開し、コンサート活動やテレビ出演、音楽ライフプロデューサーの活動など、多彩な活躍を重ねています。

一昨年、私はルイ君のライブを聴きに、生まれて初めて渋谷駅前のライブハウスに行きました。ライブのあいだじゅうずっと、ルイ君の歌声に私は胸がいっぱいになり、こんなふうに人を感動させられるルイ君は、何てすごい人なんだろうと、昔の教え子が、自分にとってあこがれの存在になったのでした。

今のルイ君がどれだけ多忙をきわめているかを私はよく知っています。そのようななかでルイ君は、試行錯誤を重ね、心を込めて今回の動画を作ってくれました。昨日の早朝、ルイ君から動画ができたというメッセージが私のスマホに入りました。そして昨晩、さらに手直しをしてくれて、この動画が完成したのです。

生徒の皆さんが、いつでも音楽を聴けるように、URLを貼っておきます。HRのときにはZoomの限界で画面・音声がどうしても視聴しにくい面がありました。もう一度ルイ君の静謐な曲にふれてください。YouTubeの画面には、あらためて蘇南高校の生徒の皆さんへのメッセージが書き込まれています。

https://youtu.be/Dhie7vcpixs

もうひとつ、ルイ君の今取り組んでいる活動を紹介します。このみんなが苦しい時期に、みんなの力になれるよう、みんなで「We are the World」の日本語版を歌うという企画に取り組んでいます。「蘇南高校の生徒さんも一緒に歌ってみたいという人は歓迎しますよ」と、ルイ君からメッセージをいただいています。応募の仕方もYouTubeの画面にありますから、是非、おそれずにチャレンジしてほしいです。

是非、ルイ君の他の曲も聴いてみてくださいね。そしてルイ君の曲を聴いて感じたこと、考えたことを、是非、ルイ君に伝えてください。(YouTubeの画面に伝え方も書いてあります。あるいは私にメモやメッセージを託してもらえば、必ず本人に伝えます。)

最後に、小田ルイさん、本当に、本当にありがとう!

「予告:今週のホームルームで特別企画があります」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月11日18:39

今日は午後の職員会で、今週のZoomホームルームの計画をたてました。いつも担任のほかに副担任も後ろにいて、先生方全員で画面の向こうの生徒の皆さんに語りかけています。担任がつながった生徒の名前を呼んで、副担任が名簿にチェックを入れていきます。生徒が面白いことを言ってくれて、教室に先生方の笑い声が反響することもしばしばです。

今週のホームルームは、「特別企画」を実行しようと思っています。どんな工夫かというと、それは本番のお楽しみとさせてください。こんなこともホームルームでできるのかと思っていただけるでしょう。

Classiを使った学びも始まっています。ただし今日の8:00~10:00の間は、全国的に高校生が大量にアクセスしたために、接続がしづらい状態になっていました。皆さんの中には、苦労した人も少なくないでしょう。全国で一斉休業が延長になったことで、新たに示された学習課題に一気にアクセスしたためであろうと思われます。11:00頃にはつながるようになっていました。インターネットの教材には、こういう面もありますから、ご理解ください。

もうひとつ、これは私から生徒の皆さんへのお願いです。今、オンライン教育を始めているわけですが、その学びをふりかえるアンケートに答えてほしいのです。オクレンジャーでリンクを送りますから、クリックして、回答フォームを開きます。回答は3分もあれば完了するでしょう。一度、回答すると同じアンケートが数週間後にもう一度送られます。時間をおいて、学びの様子に変化がおこったかをみていくためです。

オンライン教育という全日制の高校ではこれまであまりなかった試みをしているので、それがどのようなプラス、マイナスの影響を生徒の皆さんに与えているかを、きちんと検証しなければなりません。そのためのアンケートです。

今日の写真は、校長室の黒板にある今週のスケジュールです。同時双方向のオンライン授業が一気に増えているので、欄におさまりきらないくらいです。

今週のホームルームは、「特別企画」を実行しようと思っています。どんな工夫かというと、それは本番のお楽しみとさせてください。こんなこともホームルームでできるのかと思っていただけるでしょう。

Classiを使った学びも始まっています。ただし今日の8:00~10:00の間は、全国的に高校生が大量にアクセスしたために、接続がしづらい状態になっていました。皆さんの中には、苦労した人も少なくないでしょう。全国で一斉休業が延長になったことで、新たに示された学習課題に一気にアクセスしたためであろうと思われます。11:00頃にはつながるようになっていました。インターネットの教材には、こういう面もありますから、ご理解ください。

もうひとつ、これは私から生徒の皆さんへのお願いです。今、オンライン教育を始めているわけですが、その学びをふりかえるアンケートに答えてほしいのです。オクレンジャーでリンクを送りますから、クリックして、回答フォームを開きます。回答は3分もあれば完了するでしょう。一度、回答すると同じアンケートが数週間後にもう一度送られます。時間をおいて、学びの様子に変化がおこったかをみていくためです。

オンライン教育という全日制の高校ではこれまであまりなかった試みをしているので、それがどのようなプラス、マイナスの影響を生徒の皆さんに与えているかを、きちんと検証しなければなりません。そのためのアンケートです。

今日の写真は、校長室の黒板にある今週のスケジュールです。同時双方向のオンライン授業が一気に増えているので、欄におさまりきらないくらいです。

「高校時代から離れて、ぐるっと円環を描いて、また戻る」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月08日20:40

日本全国がステイホームを余儀なくされているなかで、有り余った時間を読書に使おうという人たちが大勢いるからだと思いますが、フェイスブックで毎日一冊ずつ計7冊の本を紹介して、誰かにバトンタッチする試みが流行っています。

私はテーマを、「高校時代に愛読した本」を再読して、自分にとっての「高校時代の意味」を振り返るというふうに設定して、七夜の語りを考えました。(連続ではなく、ときどきの企画です。)

それでは、第一夜。

ホルヘ・ルイス・ボルヘス、土岐恒二訳『不死の人』(白水社、1980年)という本を取り上げます。

たぶん高校1年生のとき、白水社の世界文学の本を持っているだけで、文学青年になれるような気がするという軽薄な理由で、読み始めたのだと思います。しかし、アルゼンチンの伝奇小説作家の代表作を背伸びして読んだことで、自分の世界観にかなり影響を受けました。17の短編が収録されていますが、冒頭の「不死の人」の衝撃が圧倒的でした。

その1。

主人公ヨセフ・カルタフィルスなる男が、不老不死になれる河があるという噂を聞いて、世界中を旅し、とうとう「不死の人」(物語ではトログロデュタエ人という)の世界に到達します。

しかし彼ら「不死の人」たちは、めまいを覚えるような混乱した設計の宮殿をつくり、洞穴に住み、無気力に生きていました。何千年も生きて何でもできる「不死の人」であることは、つまり神・英雄・哲学者・悪魔など何にだってなれるということは、「わたしは存在しない」ことに等しいのだと主人公は悟るのでした。

…有限の「いのち」を生きるからこそ、生きることに意味がある。このパラドックスに私が初めて気が付いたのは、この小説のおかげです。

その2。

ボルヘスはいつものようにこの小説を入れ子箱のように作ります。カルタフィルスの原稿が見つかった、その原稿は以下のとおりだとして物語を始めます。物語のラストでは、カルタフィルスも「不死の人」になっています。そして物語のなかで、主人公はトログロデュタエ人となっているホメロス(古代ギリシアの代表的叙事詩『イーリアス』の作者)と出会うのですが、読み進めるにしたがって、カルタフィルス自身のほうがホメロスだったのではないかと、わからなくなってくる仕掛けになっています。しかも最後に、カルタフィルスのこの記録が偽書なのか本物なのかを何人かの著名人が論じているという注釈で、物語がしめくくられます。

この世界の出来事は、何が本当に起こったことで、何が虚偽なのかがわからないということを、ボルヘスはおそろしいくらい巧みに描き出します。

この物語の迷宮は、とても魅力的なのですが、そのまま入っていったら、自分は迷宮から抜け出せなくなり破滅すると思いました。それで大学では、「何が本当に起こったことなのか」を考える歴史学の道に進みました。

でも今は、歴史を学ぶ高校生に、「何が本当に起こったことか」を考えることは、とてもとても難しいことだと、高校生を迷宮に誘っています。(たとえば、現在、私たちが直面しているコロナの現実をみても、コロナとはどのようなウイルスなのか、なぜ大流行しているのかなど、説明するにはわからないことだらけです。)

やっぱり高校1年生の時に『不死の人』を読んだ時から、ぐるっと円環を描いて、また『不死の人』の世界に戻ってきているのかもしれません。

付記

アルゼンチンの歴史を学ぶようになって、ボルヘスと独裁者ピノチェットとの関係などを知り、私はボルヘスの“遊戯的な知のあり方”に批判的になりました。「何が本当に起こったことか」に到達できないまでも、少しでも近づきたいと私が考えている点は、ボルヘスとは違うスタンスです。

そうはいっても「不死の人」は今でも名作だと思います。

私はテーマを、「高校時代に愛読した本」を再読して、自分にとっての「高校時代の意味」を振り返るというふうに設定して、七夜の語りを考えました。(連続ではなく、ときどきの企画です。)

それでは、第一夜。

ホルヘ・ルイス・ボルヘス、土岐恒二訳『不死の人』(白水社、1980年)という本を取り上げます。

たぶん高校1年生のとき、白水社の世界文学の本を持っているだけで、文学青年になれるような気がするという軽薄な理由で、読み始めたのだと思います。しかし、アルゼンチンの伝奇小説作家の代表作を背伸びして読んだことで、自分の世界観にかなり影響を受けました。17の短編が収録されていますが、冒頭の「不死の人」の衝撃が圧倒的でした。

その1。

主人公ヨセフ・カルタフィルスなる男が、不老不死になれる河があるという噂を聞いて、世界中を旅し、とうとう「不死の人」(物語ではトログロデュタエ人という)の世界に到達します。

しかし彼ら「不死の人」たちは、めまいを覚えるような混乱した設計の宮殿をつくり、洞穴に住み、無気力に生きていました。何千年も生きて何でもできる「不死の人」であることは、つまり神・英雄・哲学者・悪魔など何にだってなれるということは、「わたしは存在しない」ことに等しいのだと主人公は悟るのでした。

…有限の「いのち」を生きるからこそ、生きることに意味がある。このパラドックスに私が初めて気が付いたのは、この小説のおかげです。

その2。

ボルヘスはいつものようにこの小説を入れ子箱のように作ります。カルタフィルスの原稿が見つかった、その原稿は以下のとおりだとして物語を始めます。物語のラストでは、カルタフィルスも「不死の人」になっています。そして物語のなかで、主人公はトログロデュタエ人となっているホメロス(古代ギリシアの代表的叙事詩『イーリアス』の作者)と出会うのですが、読み進めるにしたがって、カルタフィルス自身のほうがホメロスだったのではないかと、わからなくなってくる仕掛けになっています。しかも最後に、カルタフィルスのこの記録が偽書なのか本物なのかを何人かの著名人が論じているという注釈で、物語がしめくくられます。

この世界の出来事は、何が本当に起こったことで、何が虚偽なのかがわからないということを、ボルヘスはおそろしいくらい巧みに描き出します。

この物語の迷宮は、とても魅力的なのですが、そのまま入っていったら、自分は迷宮から抜け出せなくなり破滅すると思いました。それで大学では、「何が本当に起こったことなのか」を考える歴史学の道に進みました。

でも今は、歴史を学ぶ高校生に、「何が本当に起こったことか」を考えることは、とてもとても難しいことだと、高校生を迷宮に誘っています。(たとえば、現在、私たちが直面しているコロナの現実をみても、コロナとはどのようなウイルスなのか、なぜ大流行しているのかなど、説明するにはわからないことだらけです。)

やっぱり高校1年生の時に『不死の人』を読んだ時から、ぐるっと円環を描いて、また『不死の人』の世界に戻ってきているのかもしれません。

付記

アルゼンチンの歴史を学ぶようになって、ボルヘスと独裁者ピノチェットとの関係などを知り、私はボルヘスの“遊戯的な知のあり方”に批判的になりました。「何が本当に起こったことか」に到達できないまでも、少しでも近づきたいと私が考えている点は、ボルヘスとは違うスタンスです。

そうはいっても「不死の人」は今でも名作だと思います。

「『長期戦』のなかの希望」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月07日19:07

本日、長野県や長野県教育委員会の新たな新型コロナウイルス感染症対策をうけて、蘇南高校の「『緊急事態宣言』を受けた本校の対応について(第3報)についての補足説明」をお知らせしました。

この臨時休業が長期化する可能性が大であることや、そのようななかでインターネットを利用したオンライン教育(Zoomなどの同時双方向通信、YouTubeによる動画配信、Classiの三重構造)で学習を支援することが必要であることなど、蘇南高校ではなるべく「未来」を読んで早めに対策をたてようとしてきました。

ゴールデンウィークは、私も徹底してステイホームを実行しました。あらためてしみじみと実感したのは、ステイホームを余儀なくされている生徒の皆さんが、いかにつらい思いをしているかということです。私の場合は、毎日のように全国の教育関係者とのウェブ会議や、ブログの更新、宿題として持ち帰った仕事があり、さらにはこのときとばかり家の障子を張り替える家事(作業中に椅子から転げ落ちて大怪我の一歩手前でした)をしたのですが、それでも家にじっといるのは息が詰まりました。

生徒の皆さんに本当につらい思いをさせているのだと、心から実感しました。先生方もみな同じようなことを言っています。

しかし、5月の中旬からは、分散登校を実施できることになりました。ただし、すぐに毎日登校できるような日常生活が実現するわけではありません。まずは、分散登校の繰り返しなので、それだけでは高校の学びを進めるにはあまりに不十分です。そこで生徒の皆さんには①登校と②オンライン学習を含む家庭学習の組み合わせによって自分の学びをつくることを習慣化してほしいと思います。

ここでさらに「未来」を読んでみましょう。

今、感染症の広まりは緊急事態宣言の政策によって収まりつつあります。けれどもこのまま一気に終息に向かう保証はありません。人々が再び活発に活動しはじめたとき、どこかでまた流行がおこり、それが全国に拡大する流行の第2波・第3波が発生してしまう可能性が十分にあるわけです。最近、多くの研究者が注目するようになった1918年から19年にかけてのスペインかぜ(悪性のインフルエンザ)の流行のときがまさにそうでした。このときには全世界の1~2%(2000万~4000万)の人が命を落としたという研究もあります。

だから今、私たちが直面しているのは、文字通りの「長期戦」です。ゆえに、①登校と②オンライン学習を含む家庭学習の組み合わせによって自分の学びをつくり、情勢が悪化したときには家庭学習に撤退し、再び登校できるチャンスを伺うことが必要になります。

そして「長期戦」に勝ち抜いたそのときには、生徒の皆さんは、「授業で先生に指導されたから学ぶ」というのでなく、「未来をつくるために自分の意志で学ぶ“開拓者”」となっているでしょう。

つまり、「アフター・コロナ」の蘇南高校生は、以前の自分に復帰するのではなく、新しい自分=“開拓者”に進化しているのです。

したがって私たちの「長期戦」は、希望のある闘いです!

(とはいえ、日々の生活の中で困ったこと、苦しいことがあったら、いつでも学校に相談してくださいね。)

この臨時休業が長期化する可能性が大であることや、そのようななかでインターネットを利用したオンライン教育(Zoomなどの同時双方向通信、YouTubeによる動画配信、Classiの三重構造)で学習を支援することが必要であることなど、蘇南高校ではなるべく「未来」を読んで早めに対策をたてようとしてきました。

ゴールデンウィークは、私も徹底してステイホームを実行しました。あらためてしみじみと実感したのは、ステイホームを余儀なくされている生徒の皆さんが、いかにつらい思いをしているかということです。私の場合は、毎日のように全国の教育関係者とのウェブ会議や、ブログの更新、宿題として持ち帰った仕事があり、さらにはこのときとばかり家の障子を張り替える家事(作業中に椅子から転げ落ちて大怪我の一歩手前でした)をしたのですが、それでも家にじっといるのは息が詰まりました。

生徒の皆さんに本当につらい思いをさせているのだと、心から実感しました。先生方もみな同じようなことを言っています。

しかし、5月の中旬からは、分散登校を実施できることになりました。ただし、すぐに毎日登校できるような日常生活が実現するわけではありません。まずは、分散登校の繰り返しなので、それだけでは高校の学びを進めるにはあまりに不十分です。そこで生徒の皆さんには①登校と②オンライン学習を含む家庭学習の組み合わせによって自分の学びをつくることを習慣化してほしいと思います。

ここでさらに「未来」を読んでみましょう。

今、感染症の広まりは緊急事態宣言の政策によって収まりつつあります。けれどもこのまま一気に終息に向かう保証はありません。人々が再び活発に活動しはじめたとき、どこかでまた流行がおこり、それが全国に拡大する流行の第2波・第3波が発生してしまう可能性が十分にあるわけです。最近、多くの研究者が注目するようになった1918年から19年にかけてのスペインかぜ(悪性のインフルエンザ)の流行のときがまさにそうでした。このときには全世界の1~2%(2000万~4000万)の人が命を落としたという研究もあります。

だから今、私たちが直面しているのは、文字通りの「長期戦」です。ゆえに、①登校と②オンライン学習を含む家庭学習の組み合わせによって自分の学びをつくり、情勢が悪化したときには家庭学習に撤退し、再び登校できるチャンスを伺うことが必要になります。

そして「長期戦」に勝ち抜いたそのときには、生徒の皆さんは、「授業で先生に指導されたから学ぶ」というのでなく、「未来をつくるために自分の意志で学ぶ“開拓者”」となっているでしょう。

つまり、「アフター・コロナ」の蘇南高校生は、以前の自分に復帰するのではなく、新しい自分=“開拓者”に進化しているのです。

したがって私たちの「長期戦」は、希望のある闘いです!

(とはいえ、日々の生活の中で困ったこと、苦しいことがあったら、いつでも学校に相談してくださいね。)

「いつか誰でも壁にぶつかる そしてそこからドラマが始まる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月04日15:19

私はクラス担任をしていたとき、学年でコンサートを開くことが好きでした。教室にときどき自分が持っている絵画を持ち込んで飾りました。いつも芸術とともに生きていたいからです。

「これ、草間彌生の本物の作品、三日間だけ公開します。直射日光に絶対に当てないでね。」と、カーテンを閉めっぱなし。生徒は迷惑だったかもしれません。

私の敬愛する声楽家の狭間壮さんとピアニストのはざまゆかさんをお招きしてコンサートしたこともありました。そのとき狭間さんが、昔、自分のコンサートに耳の聞こえない人が鑑賞しに来てくれたんだよと生徒に語りかけてくれたことを、今でも鮮明に覚えています。耳が聞こえないけれども歌を味わうことができるのだということを、そのとき私は初めて知りました。

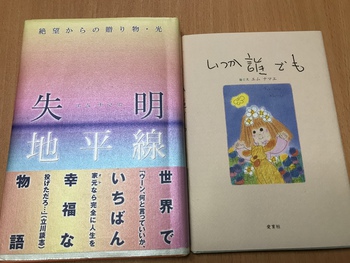

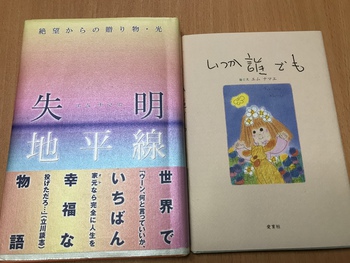

その後、同じく私の敬愛する作家の朴慶南(パク・キョンナム)さんから失明しても絵を描き続けている画家のエム ナマエさんのことを聞きました。エムさんの詩画集『いつか誰でも』(愛育社、1998年、1300円)は、私の本棚の大切な宝物です。

「不思議なことに目が見えなくなっても、ぼくの仕事はまるで変わりません。現在でも絵を描き、言葉を編んでいるのです。これは自分にも、まるで予想のつかなかったことでした。ぼくに、そんな力があったとは。(…)全盲のぼくを画家に復活させた本当の力。それがどんな力なのか、ぼくにはわかりません。ただ、ときどきこう考えることがあります。その力とは、ぼくをこの世界に誕生させたのと、同じ力ではないのかと。」

このような前書きにつづいて、エムさんのやさしく温かなパステル画に短い言葉がそえられているページが続きます。

「夢は大きく願いは小さく 小さな願いははじめの一歩 ぼくにもできるはじめの一歩」

「本物のやさしさはインチキなやさしさより ずっとつらいかもしれません」

「真心で祈るとき 不思議な偶然が訪れる」

これは朴さんが教えてくれたのですが、エムさんはボールペンで下書きをし、その輪郭を指でなぞりながら彩色をしていくのだそうです。絵を描くとき、絵が見えているのだと。

エムさんは、こうも書いています。

「天はその人に耐えきれない試練は与えない 試練が大きいほどあなたも大きいのだ」

「いつか誰でも壁にぶつかる そしてそこからドラマが始まる」

「これ、草間彌生の本物の作品、三日間だけ公開します。直射日光に絶対に当てないでね。」と、カーテンを閉めっぱなし。生徒は迷惑だったかもしれません。

私の敬愛する声楽家の狭間壮さんとピアニストのはざまゆかさんをお招きしてコンサートしたこともありました。そのとき狭間さんが、昔、自分のコンサートに耳の聞こえない人が鑑賞しに来てくれたんだよと生徒に語りかけてくれたことを、今でも鮮明に覚えています。耳が聞こえないけれども歌を味わうことができるのだということを、そのとき私は初めて知りました。

その後、同じく私の敬愛する作家の朴慶南(パク・キョンナム)さんから失明しても絵を描き続けている画家のエム ナマエさんのことを聞きました。エムさんの詩画集『いつか誰でも』(愛育社、1998年、1300円)は、私の本棚の大切な宝物です。

「不思議なことに目が見えなくなっても、ぼくの仕事はまるで変わりません。現在でも絵を描き、言葉を編んでいるのです。これは自分にも、まるで予想のつかなかったことでした。ぼくに、そんな力があったとは。(…)全盲のぼくを画家に復活させた本当の力。それがどんな力なのか、ぼくにはわかりません。ただ、ときどきこう考えることがあります。その力とは、ぼくをこの世界に誕生させたのと、同じ力ではないのかと。」

このような前書きにつづいて、エムさんのやさしく温かなパステル画に短い言葉がそえられているページが続きます。

「夢は大きく願いは小さく 小さな願いははじめの一歩 ぼくにもできるはじめの一歩」

「本物のやさしさはインチキなやさしさより ずっとつらいかもしれません」

「真心で祈るとき 不思議な偶然が訪れる」

これは朴さんが教えてくれたのですが、エムさんはボールペンで下書きをし、その輪郭を指でなぞりながら彩色をしていくのだそうです。絵を描くとき、絵が見えているのだと。

エムさんは、こうも書いています。

「天はその人に耐えきれない試練は与えない 試練が大きいほどあなたも大きいのだ」

「いつか誰でも壁にぶつかる そしてそこからドラマが始まる」

「『思い』は必ず人々につながりをつくり、受け継がれ、それが次の希望をうみだしていく」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月02日16:26

「レ・ミゼラブル」(2012年、英・米、トム・フーパー監督)という映画が私は大好きです。ヴィクトル・ユーゴーの原作をもとにしたミュージカルの映画化です。「レ・ミゼラブル」はフランス語で、私の子どもの頃は「ああ無情」などとわけのわからない日本語訳がつけられていました。「悲惨な人々」という意味です。

主人公のジャン・バルジャンは、1本のパンを盗んだことをきっかけになんと19年間の監獄生活を送ることになり、獄から出た後、ひとりの司教との出会いによって誠実に生きていくことを決意します。その後、人々に慕われ市長にまでなるのですが、様々な苦難が彼を襲い続けます。そのようななかでも、彼は大切な人に対する「真実の変わらぬ愛」を守り続け、そして人々の「いのち」を守るために革命の隊列に加わっていきます。

物語の舞台になったのは、19世紀前半におこったフランス七月革命です。フランス革命の成果を踏みにじったブルボン王家に対して、人々が再び立ち上がった革命の闘いの場に、ジャン・バルジャンは身を投じていきます。

映画「レ・ミゼラブル」のラストシーンは、たとえ闘いの途中でいのちを落としたとしても、闘った「思い」は必ず人々につながりをつくり、受け継がれ、それが次の希望をうみだしていくというメッセージを私たちに投げかけてくれます。

その場面で流れるのが、「民衆の歌」です。

闘う者の歌が聴こえるか。

鼓動があのドラムと響き合えば、

新たに熱い生命が始まる、……

列に入れよ、我らの味方に。

砦の向こうに世界がある。……

皆さんの中にはすでに知っている人も多いと思いますが、このほど日本のミュージカル俳優総勢36名が、ひとりひとりの映像をつなげて壮大な「民衆の歌」をつくりあげ、YouTubeで公開しています。たとえミュージカルの舞台ができなくても、ひとりひとりの俳優が横につながることで「列に」入り、「闘いの歌」をつくりあげてくれています。

今の状況は、日々とてもつらいわけですが、そうであるからこそ、予想だにしなかった素敵なことも生み出されています。

是非、聴いてみてくださいね。

https://www.youtube.com/watch?v=0Eax4cw6QFA&t=6s

主人公のジャン・バルジャンは、1本のパンを盗んだことをきっかけになんと19年間の監獄生活を送ることになり、獄から出た後、ひとりの司教との出会いによって誠実に生きていくことを決意します。その後、人々に慕われ市長にまでなるのですが、様々な苦難が彼を襲い続けます。そのようななかでも、彼は大切な人に対する「真実の変わらぬ愛」を守り続け、そして人々の「いのち」を守るために革命の隊列に加わっていきます。

物語の舞台になったのは、19世紀前半におこったフランス七月革命です。フランス革命の成果を踏みにじったブルボン王家に対して、人々が再び立ち上がった革命の闘いの場に、ジャン・バルジャンは身を投じていきます。

映画「レ・ミゼラブル」のラストシーンは、たとえ闘いの途中でいのちを落としたとしても、闘った「思い」は必ず人々につながりをつくり、受け継がれ、それが次の希望をうみだしていくというメッセージを私たちに投げかけてくれます。

その場面で流れるのが、「民衆の歌」です。

闘う者の歌が聴こえるか。

鼓動があのドラムと響き合えば、

新たに熱い生命が始まる、……

列に入れよ、我らの味方に。

砦の向こうに世界がある。……

皆さんの中にはすでに知っている人も多いと思いますが、このほど日本のミュージカル俳優総勢36名が、ひとりひとりの映像をつなげて壮大な「民衆の歌」をつくりあげ、YouTubeで公開しています。たとえミュージカルの舞台ができなくても、ひとりひとりの俳優が横につながることで「列に」入り、「闘いの歌」をつくりあげてくれています。

今の状況は、日々とてもつらいわけですが、そうであるからこそ、予想だにしなかった素敵なことも生み出されています。

是非、聴いてみてくださいね。

https://www.youtube.com/watch?v=0Eax4cw6QFA&t=6s

「アフター・コロナを見すえながら今を生きる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年05月01日13:16

本日、生徒・保護者の皆さんに、臨時休業「第5期」を蘇南高校がどのように構築していくかについて説明するお知らせを郵送しました。

本校としては、5月7日(木)~17日(日)までを休業期間「第5期」として予定し、県教育委員会からの追加決定によって、もし可能になれば、5月11日(月)からの学校再開にも備えるという方針をとります。11日の学校再開の有無については、GW中になる可能性が高いですが、県教育委員会からの指示をまってオクレンジャーにてお知らせします。

休業期間「第5期」は、「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」の本格展開によって、これまでとは、皆さんの学び方が全く違ったものになります。

休業期間「第5期」に向けて、生徒の皆さんに、私たちが闘う相手は、「コロナ」と「困難な時に人を攻撃してしまう心」と「投げやりになること」だということを強く訴えます。

敵は「コロナ」だけではありません。全国で感染してしまった人が誹謗中傷され、医療・介護等に携わる方々が心無い警戒のまなざしを向けられてしまっています。今こそ「攻撃」より「心のつながり」です。今、Zoomのホームルームで語り合っているのは、その「つながり」を守る試みです。

そして、休業が長引き、だらだらと過ごしていると、規則正しく生活することや学ぶことそのものが面倒臭くなってしまいます。それこそが一番の敵です。「アフター・コロナ」を想像してください。皆さんのご家庭も含めみんなが、日本全体の「新しい社会の形=今後もおこりうる感染症大流行に対応できる新しい社会」を想定しながら、必死に壊れた生活の再建をしていくことになります。蘇南高校の生徒の皆さんは、その新しい社会の形の主人公です。だから学びを投げ捨ててはいけませんよね。

GW明けからの休業期間「第5期」は、登校しているように、決められた時間に机に向かって、皆さんのICT機器の画面を先生の画面とつないでください。そして登校しているように、授業に参加しましょう。そして「産業社会と人間」や「総合研究」の授業を中心に、今、私たちはどう生きるべきかを一緒に考えていきましょう。

それは、「アフター・コロナ」への第一歩です!

(付記:写真は南木曽駅のSL公園)

本校としては、5月7日(木)~17日(日)までを休業期間「第5期」として予定し、県教育委員会からの追加決定によって、もし可能になれば、5月11日(月)からの学校再開にも備えるという方針をとります。11日の学校再開の有無については、GW中になる可能性が高いですが、県教育委員会からの指示をまってオクレンジャーにてお知らせします。

休業期間「第5期」は、「蘇南高校・開拓者育成オンライン教育」の本格展開によって、これまでとは、皆さんの学び方が全く違ったものになります。

休業期間「第5期」に向けて、生徒の皆さんに、私たちが闘う相手は、「コロナ」と「困難な時に人を攻撃してしまう心」と「投げやりになること」だということを強く訴えます。

敵は「コロナ」だけではありません。全国で感染してしまった人が誹謗中傷され、医療・介護等に携わる方々が心無い警戒のまなざしを向けられてしまっています。今こそ「攻撃」より「心のつながり」です。今、Zoomのホームルームで語り合っているのは、その「つながり」を守る試みです。

そして、休業が長引き、だらだらと過ごしていると、規則正しく生活することや学ぶことそのものが面倒臭くなってしまいます。それこそが一番の敵です。「アフター・コロナ」を想像してください。皆さんのご家庭も含めみんなが、日本全体の「新しい社会の形=今後もおこりうる感染症大流行に対応できる新しい社会」を想定しながら、必死に壊れた生活の再建をしていくことになります。蘇南高校の生徒の皆さんは、その新しい社会の形の主人公です。だから学びを投げ捨ててはいけませんよね。

GW明けからの休業期間「第5期」は、登校しているように、決められた時間に机に向かって、皆さんのICT機器の画面を先生の画面とつないでください。そして登校しているように、授業に参加しましょう。そして「産業社会と人間」や「総合研究」の授業を中心に、今、私たちはどう生きるべきかを一緒に考えていきましょう。

それは、「アフター・コロナ」への第一歩です!

(付記:写真は南木曽駅のSL公園)

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長