「古典はやはり自分で読んでこそ偉大さがわかる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年10月27日20:29

今日は、学校管理者の労働安全衛生に係る研修会で、終日、総合教育センターに出張でした。

そこで時計の針を戻して、この土日の読書について書きます。

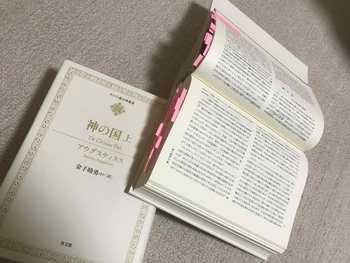

私のような世界史の教師は、よく自分が読んでもないのに「この時代のこの著作は世界史上、画期的で…」などと授業で解説をしがちです。私はそういう語り口が嫌で、なるべく自分で読んで、自分の言葉で「世界の名著」を授業で分析してきました。それでも未読の「名著」は多くて、その代表が、古代ローマ帝国末期のキリスト教神学者アウグスティヌスの『神の国』でした。膨大な分量であるうえに、神学の議論についていけないと思っていたからです。

しかし、今、執筆中の論文で、アウグスティヌスに言及することを避けて通れなくなり、誰かのアウグスティヌス論ではなく、自分であたるしかないと、土曜日に『神の国』を読み始めました。ところがこれが実に面白いのです。見事に「はまり」、夢中になって読み進め、上下二巻、二段組、計1600ページを日曜日の夜に完読しました。

なんでもっと早く読まなかったのだろうと、後悔することしきりです。

ラテン語の原題は De Civitate Dei 、つまり「神の国」というより「神の市民共同体(キヴィタス)」。世界史の教科書には、滅びゆくローマ帝国のような「地上の国」とは異なって、「神の国」は永遠だと論じた、などと解説されているのですが、アウグスティヌスは、こう語っているのだとわかりました。

人間の「高慢さ」によって動かされてきた歴史上の国家(「地上の国」)の歴史のなかにも、神への信仰に裏付けられた「愛」によってむすばれている「神の市民共同体」が受け継がれてきており、それはどんなに「地上の国」が滅亡しても、簡単には滅ばない。必ず未来に向かって発展していくだろう。

その「神の市民共同体」では人間をどのように見つめるのかという例として、彼が冒頭でとりあげるのは、戦争で性暴力の犠牲となった女性に対して、恥ずべき罪を犯したと決めつけないような人間の見方をすることでした。ゲルマン民族のローマ侵攻で現実に起こっていた女性の悲劇をまのあたりにしたからのことでしょう。

今から1600年前の著作の問題意識の何と普遍的なことか!

「名著」がなぜ「名著」なのかは、自分で読んでこそわかるのだと、あらためて思ったのでした。

そこで時計の針を戻して、この土日の読書について書きます。

私のような世界史の教師は、よく自分が読んでもないのに「この時代のこの著作は世界史上、画期的で…」などと授業で解説をしがちです。私はそういう語り口が嫌で、なるべく自分で読んで、自分の言葉で「世界の名著」を授業で分析してきました。それでも未読の「名著」は多くて、その代表が、古代ローマ帝国末期のキリスト教神学者アウグスティヌスの『神の国』でした。膨大な分量であるうえに、神学の議論についていけないと思っていたからです。

しかし、今、執筆中の論文で、アウグスティヌスに言及することを避けて通れなくなり、誰かのアウグスティヌス論ではなく、自分であたるしかないと、土曜日に『神の国』を読み始めました。ところがこれが実に面白いのです。見事に「はまり」、夢中になって読み進め、上下二巻、二段組、計1600ページを日曜日の夜に完読しました。

なんでもっと早く読まなかったのだろうと、後悔することしきりです。

ラテン語の原題は De Civitate Dei 、つまり「神の国」というより「神の市民共同体(キヴィタス)」。世界史の教科書には、滅びゆくローマ帝国のような「地上の国」とは異なって、「神の国」は永遠だと論じた、などと解説されているのですが、アウグスティヌスは、こう語っているのだとわかりました。

人間の「高慢さ」によって動かされてきた歴史上の国家(「地上の国」)の歴史のなかにも、神への信仰に裏付けられた「愛」によってむすばれている「神の市民共同体」が受け継がれてきており、それはどんなに「地上の国」が滅亡しても、簡単には滅ばない。必ず未来に向かって発展していくだろう。

その「神の市民共同体」では人間をどのように見つめるのかという例として、彼が冒頭でとりあげるのは、戦争で性暴力の犠牲となった女性に対して、恥ずべき罪を犯したと決めつけないような人間の見方をすることでした。ゲルマン民族のローマ侵攻で現実に起こっていた女性の悲劇をまのあたりにしたからのことでしょう。

今から1600年前の著作の問題意識の何と普遍的なことか!

「名著」がなぜ「名著」なのかは、自分で読んでこそわかるのだと、あらためて思ったのでした。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長