「生徒が防災訓練を企画して実行する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月14日17:16

緊急放送の後、生徒がおとなしく先生の後についてグラウンドに避難して、消防署の方の講話を聞く…というのが、学校の避難訓練の定番です。

3年の総合探究で「防災」をテーマにしている3名が、「これではだめです」と校長室に直談判に来ました。

そこで今日は、生徒がプランをたてて、教員が協力をする防災訓練を実施しました。

緊急放送で「発火場所」が知らされます。そこで短時間のうちに「どのような避難経路をとるか」を生徒同士が議論して決めます。それを教員がさらに助言して、そのコースで避難をしました。

皆が、「発火場所をどう避けるか」については、考えました。しかし、消防署の方から、最後にこう問いかけられました。「灯油の貯蔵地下タンクを避けましたか?」

それは意識してなかったと、皆がはっとしました。

避難後に、生徒がワークショップを主宰しました。一番古い商業棟の1Fにある調理室で発火したら、上の階の自分がどうするかというシミュレーションです。商業棟の避難階段が老朽化のためにコンクリート片が落下するおそれがあり、普段はネットで閉鎖されているのです。

全校で議論して、避難方法をさまざまに考えました。

主宰した3名(古川さん・澤渡さん・戸前さん)からは、「このようなときにそれでもどう逃げるかを考えましょう」という問いかけと共に、「校長先生には、このような状態を放置せずに、すみやかに改善策をとってください」と強い要望を受けました。

「わかりました。すぐに予算措置をとります。」と私。

「長い間、避難訓練を見てきたが、今日のような避難訓練は初めて見ました。とてもよかった。」と消防署の方から温かな講評をいただきました。

3年の総合探究で「防災」をテーマにしている3名が、「これではだめです」と校長室に直談判に来ました。

そこで今日は、生徒がプランをたてて、教員が協力をする防災訓練を実施しました。

緊急放送で「発火場所」が知らされます。そこで短時間のうちに「どのような避難経路をとるか」を生徒同士が議論して決めます。それを教員がさらに助言して、そのコースで避難をしました。

皆が、「発火場所をどう避けるか」については、考えました。しかし、消防署の方から、最後にこう問いかけられました。「灯油の貯蔵地下タンクを避けましたか?」

それは意識してなかったと、皆がはっとしました。

避難後に、生徒がワークショップを主宰しました。一番古い商業棟の1Fにある調理室で発火したら、上の階の自分がどうするかというシミュレーションです。商業棟の避難階段が老朽化のためにコンクリート片が落下するおそれがあり、普段はネットで閉鎖されているのです。

全校で議論して、避難方法をさまざまに考えました。

主宰した3名(古川さん・澤渡さん・戸前さん)からは、「このようなときにそれでもどう逃げるかを考えましょう」という問いかけと共に、「校長先生には、このような状態を放置せずに、すみやかに改善策をとってください」と強い要望を受けました。

「わかりました。すぐに予算措置をとります。」と私。

「長い間、避難訓練を見てきたが、今日のような避難訓練は初めて見ました。とてもよかった。」と消防署の方から温かな講評をいただきました。

「前期の成績会議をおこなう」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月13日20:23

本校は2学期制をとっているため、今日の午後、「前期」の成績会議をおこないました。

それぞれの学年主任から、成績の概況が説明され、卒業や進級が危ぶまれる生徒がいないかを点検していきます。そして生徒の力をさらに伸ばしていくために学習指導をどのように進めていくかを考えました。

全体的には、生徒たちがよく頑張っていると実感できる成績会議となりました。

もちろん「前期」で完結する科目については、全員に無事、単位認定をすることができました。

小さな高校のよいところは、ひとりひとりの生徒の顔とこれまでの軌跡について、手に取るようにわかることです。

3年生は次第に進路の欄が埋まるようになってきました。

「受けった生徒が、これから受ける生徒を支えていくような学年にしたい」と3学年主任から話がありました。いい発想だと思いました。受かった者の責任をたえず考えていくことの大切さです。

「後期」はたくさんの行事とともに学びを進めていく予定です。

それぞれの学年主任から、成績の概況が説明され、卒業や進級が危ぶまれる生徒がいないかを点検していきます。そして生徒の力をさらに伸ばしていくために学習指導をどのように進めていくかを考えました。

全体的には、生徒たちがよく頑張っていると実感できる成績会議となりました。

もちろん「前期」で完結する科目については、全員に無事、単位認定をすることができました。

小さな高校のよいところは、ひとりひとりの生徒の顔とこれまでの軌跡について、手に取るようにわかることです。

3年生は次第に進路の欄が埋まるようになってきました。

「受けった生徒が、これから受ける生徒を支えていくような学年にしたい」と3学年主任から話がありました。いい発想だと思いました。受かった者の責任をたえず考えていくことの大切さです。

「後期」はたくさんの行事とともに学びを進めていく予定です。

「書く仕事は続くよ、どこまでも」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月12日21:27

私が責任編集をした『岩波講座世界歴史01 世界史とは何か』(岩波書店)の刊行からちょうど一週間が経ちました。

おかげさまで多くの読者に恵まれ、発売の翌日には重版をすることが決まりました。とてもありがたいことです。

この間、ネット検索できる情報が充実してきました。

Wikipediaの「岩波講座世界歴史」の情報がいつのまにか更新されていたというのもありますが、一番大切なのは、「内容見本(パンフレット)」の情報が岩波書店のホームページからアクセスできることになったことです。

これによって全24巻の400名による論文の全目次がわかるようになりました。(コラムは入っていませんので論文のみ。)

https://www.iwanami.co.jp/news/n43808.html

「岩波講座世界歴史」を最初から最後まですべて読む人というのは、それほど多くないはずです。(私は編集委員として今回は完読するつもりです。)読みたい分野・テーマの論文が、どの巻に収録されているのかを検索しやすいように、巻構成はなるべく単純(時代別・地域別)にして、マトリクスで表現しています。このマトリクスは、私が原案をつくり、編集委員で何度も検討して完成させました。

実は、ああできた!…と喜んでいるのも束の間、次回作として執筆中の本が、同時並行として数冊あるため、私は相変わらず、少しの「スキマ時間」を見つけては、頭をフル回転させています。(校長としての勤務中も頭をフル回転させていますけど…)

おかげさまで多くの読者に恵まれ、発売の翌日には重版をすることが決まりました。とてもありがたいことです。

この間、ネット検索できる情報が充実してきました。

Wikipediaの「岩波講座世界歴史」の情報がいつのまにか更新されていたというのもありますが、一番大切なのは、「内容見本(パンフレット)」の情報が岩波書店のホームページからアクセスできることになったことです。

これによって全24巻の400名による論文の全目次がわかるようになりました。(コラムは入っていませんので論文のみ。)

https://www.iwanami.co.jp/news/n43808.html

「岩波講座世界歴史」を最初から最後まですべて読む人というのは、それほど多くないはずです。(私は編集委員として今回は完読するつもりです。)読みたい分野・テーマの論文が、どの巻に収録されているのかを検索しやすいように、巻構成はなるべく単純(時代別・地域別)にして、マトリクスで表現しています。このマトリクスは、私が原案をつくり、編集委員で何度も検討して完成させました。

実は、ああできた!…と喜んでいるのも束の間、次回作として執筆中の本が、同時並行として数冊あるため、私は相変わらず、少しの「スキマ時間」を見つけては、頭をフル回転させています。(校長としての勤務中も頭をフル回転させていますけど…)

「空師の仕事が空を広げる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月11日17:01

蘇南高校の入り口前の民有地の伐採作業は、最後の難関とも言うべき局面になっています。

電線近くの樹木を寝かせなければならないからです。

今日は、いよいよその仕事のために空師(高い樹木の上で伐採を行う専門の方)が来てくださいました。

写真ではあまりに向こうの樹木に融けこんでしまい、マーカーをしてみました。空師は、何十本という枝を切り落とし、針葉樹を諏訪大社の御柱(おんばしら)のようにし、それを上から少しずつ細切れにしていきます。たびたび樹木は右に左に大きく揺れますが、空師は着実に迅速に作業を進めます。

見事に伐採の作業が終わりました。「空」が一気に広がりました。

実は、今朝、出勤するために坂を自動車で登ってきて、グラウンドの入り口の大きなカーブを曲がったとき、一瞬、自分は道を間違えてしまったかと焦りました。週末の伐採作業で、蘇南高校のキャンパスの風景が、樹木にさえぎられることなく目の中に飛び込んでくるようになっていたからです。

田中木材さん、本当にありがとうございました。

電線近くの樹木を寝かせなければならないからです。

今日は、いよいよその仕事のために空師(高い樹木の上で伐採を行う専門の方)が来てくださいました。

写真ではあまりに向こうの樹木に融けこんでしまい、マーカーをしてみました。空師は、何十本という枝を切り落とし、針葉樹を諏訪大社の御柱(おんばしら)のようにし、それを上から少しずつ細切れにしていきます。たびたび樹木は右に左に大きく揺れますが、空師は着実に迅速に作業を進めます。

見事に伐採の作業が終わりました。「空」が一気に広がりました。

実は、今朝、出勤するために坂を自動車で登ってきて、グラウンドの入り口の大きなカーブを曲がったとき、一瞬、自分は道を間違えてしまったかと焦りました。週末の伐採作業で、蘇南高校のキャンパスの風景が、樹木にさえぎられることなく目の中に飛び込んでくるようになっていたからです。

田中木材さん、本当にありがとうございました。

「南木曽岳の登山道整備のボランティアに参加する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月10日16:51

今日は、南木曽岳の登山道整備を行う南木曽山士会の活動に参加しました。

普段、登山を趣味として楽しんでいるわけですが、その登山道は地元の人々の地道な作業によって維持されています。楽しむだけでなく、自分もまた汗を流す側の人間になりたいというのが、年来の夢でした。

急峻な登山ルートは、上りと下りが異なる周回状になっており、50か所以上の梯子・鎖場があります。

今日は、直滑降のような下山路の梯子の架け替えと笹刈をしました。雨模様の中、下山路を逆によじ登りながら作業をしていくと、ベニマンサクの紅葉が心にしみます。南木曽岳では一本たりとも樹木を切ってはいけないので、材料はすべて下から担ぎ上げます。(私は細い材を持っただけ。地域の皆さんの強力ぶりがすごい。)

登山客が転倒しないように、丁寧にスモールステップの梯子を、木材を使って作っていきました。

世界はすべて、誰かが知らないところで汗をかくことによって維持されている。このことを実感した一日でした。

南木曽山士会の皆さん、本当にありがとうございました。

普段、登山を趣味として楽しんでいるわけですが、その登山道は地元の人々の地道な作業によって維持されています。楽しむだけでなく、自分もまた汗を流す側の人間になりたいというのが、年来の夢でした。

急峻な登山ルートは、上りと下りが異なる周回状になっており、50か所以上の梯子・鎖場があります。

今日は、直滑降のような下山路の梯子の架け替えと笹刈をしました。雨模様の中、下山路を逆によじ登りながら作業をしていくと、ベニマンサクの紅葉が心にしみます。南木曽岳では一本たりとも樹木を切ってはいけないので、材料はすべて下から担ぎ上げます。(私は細い材を持っただけ。地域の皆さんの強力ぶりがすごい。)

登山客が転倒しないように、丁寧にスモールステップの梯子を、木材を使って作っていきました。

世界はすべて、誰かが知らないところで汗をかくことによって維持されている。このことを実感した一日でした。

南木曽山士会の皆さん、本当にありがとうございました。

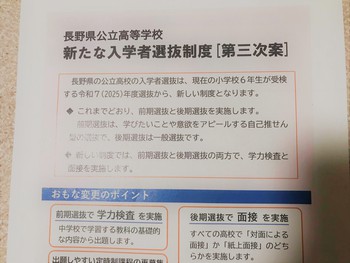

「新しい入学者選抜制度の説明会に参加する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月08日21:18

今日もブログのアップが夜の9時過ぎになってしまったのは、木曽合同庁舎で夜に開催された「長野県公立校等学校・新たな入学者選抜制度(第三次案)説明会」に、参加したからです。(隣の学校である木曽青峰高校の近くの合庁に行くのに、片道1時間かかるのです。)

①前期選抜で学力検査を実施するようになること。②後期選抜ですべての高校が面接(対面または紙上)を実施するようになること。③定時制課程の再募集に後期選抜未受検者も出願できるようになること。…といった柱からなる入試改革です。令和7年度選抜からの予定です。

すでにマスメディアにより内容が報道されていることもあり、参加者は十数名だったのですが、いくつもの大切な質問がフロアから出されました。ああ、中学校の先生や生徒の皆さんは、こういうところを心配しておられるのかと、私にはとても勉強になりました。県教委の皆さんもとても真摯に回答しておられました。

ある中学校の校長先生から、前期選抜に導入される学力検査について、「教科の基礎的な内容から出題する」とされているけれども、教科書の太字さえ暗記すればいいんだという安易な学習姿勢を招かないようにする必要があるという意見が出されました。誠に本質をついた意見だと思いました。「基礎的」というフレームをどう考えるかという問題提起です。

あらためて、蘇南高校の前期選抜・後期選抜の面接で、受検生の皆さんが、自分の中学時代に頑張ったこと、高校に入って取り組みたい抱負を、とても熱心に表明してくれる姿を思い浮かべました。

高校入試というものが、「選抜」であるという側面を否定することはできませんが、それ以上に「出会い」の場であるという本質を大切にしたいと思ったのでした。

①前期選抜で学力検査を実施するようになること。②後期選抜ですべての高校が面接(対面または紙上)を実施するようになること。③定時制課程の再募集に後期選抜未受検者も出願できるようになること。…といった柱からなる入試改革です。令和7年度選抜からの予定です。

すでにマスメディアにより内容が報道されていることもあり、参加者は十数名だったのですが、いくつもの大切な質問がフロアから出されました。ああ、中学校の先生や生徒の皆さんは、こういうところを心配しておられるのかと、私にはとても勉強になりました。県教委の皆さんもとても真摯に回答しておられました。

ある中学校の校長先生から、前期選抜に導入される学力検査について、「教科の基礎的な内容から出題する」とされているけれども、教科書の太字さえ暗記すればいいんだという安易な学習姿勢を招かないようにする必要があるという意見が出されました。誠に本質をついた意見だと思いました。「基礎的」というフレームをどう考えるかという問題提起です。

あらためて、蘇南高校の前期選抜・後期選抜の面接で、受検生の皆さんが、自分の中学時代に頑張ったこと、高校に入って取り組みたい抱負を、とても熱心に表明してくれる姿を思い浮かべました。

高校入試というものが、「選抜」であるという側面を否定することはできませんが、それ以上に「出会い」の場であるという本質を大切にしたいと思ったのでした。

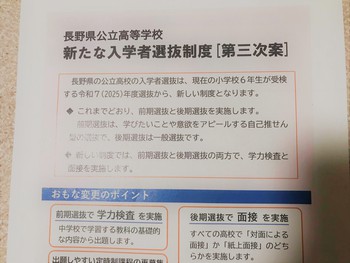

「蘇南高校の未来について地域の皆さんと語り合う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月07日21:23

今日は「令和3年度第1回蘇南高校を育む会」が開催され、出席することができました。

樋口同窓会長、伊藤南木曽町教育長、野知里大桑村教育長、小倉蘇南産振会長、矢澤PTA会長をはじめ、地元市町村協議会、同窓会、PTAの皆さんが集まり、蘇南高校の将来像と今後の地域からの支援のあり方について意見交換をしました。

長野県教育委員会の「高校改革~夢に挑戦する学び~再編・整備計画二次」について、蘇南高校が当面の存続を明記されたことを喜びつつ、今後の厳しい少子化のなかで学校づくりをどのように進めていくかを考えていくべきことを確認しました。

私からは、今の蘇南高校が目指しているのは、「学校の足腰」を強くすることで、この土台がしっかりしていなければ、将来構想は絵に描いた餅になってしまうと報告をしました。「足腰」とは、生徒が成長したと実感できる授業の創造であり、進路実現を保障できる支援であり、協働の喜びに満ちた特別活動と部活動です。

その「足腰」を鍛えるために、対話を重ねる授業、タブレットの活用、進学・資格取得のための補習、地域に飛び出す探究学習、地域の名所をめぐる研修、地域ボランティアなどを、この秋には重ねていきます。

奇をてらうのでなく、王道をいく。

それは厳しい地域の少子化が進む現実があったとしても、変わらず私たちが追い求めていくべきことです。「蘇南に行けばいきいきと学べる」「蘇南に行けば確実に成長できる」こう思ってもらえる高校であり続けたい。

多くの出席者の皆さんから、「自分もそう思います」と温かなエールをいただきました。地域の高校を愛する方々の思いを背負って、また明日からの一歩一歩を頑張ろうと思ったのでした。

樋口同窓会長、伊藤南木曽町教育長、野知里大桑村教育長、小倉蘇南産振会長、矢澤PTA会長をはじめ、地元市町村協議会、同窓会、PTAの皆さんが集まり、蘇南高校の将来像と今後の地域からの支援のあり方について意見交換をしました。

長野県教育委員会の「高校改革~夢に挑戦する学び~再編・整備計画二次」について、蘇南高校が当面の存続を明記されたことを喜びつつ、今後の厳しい少子化のなかで学校づくりをどのように進めていくかを考えていくべきことを確認しました。

私からは、今の蘇南高校が目指しているのは、「学校の足腰」を強くすることで、この土台がしっかりしていなければ、将来構想は絵に描いた餅になってしまうと報告をしました。「足腰」とは、生徒が成長したと実感できる授業の創造であり、進路実現を保障できる支援であり、協働の喜びに満ちた特別活動と部活動です。

その「足腰」を鍛えるために、対話を重ねる授業、タブレットの活用、進学・資格取得のための補習、地域に飛び出す探究学習、地域の名所をめぐる研修、地域ボランティアなどを、この秋には重ねていきます。

奇をてらうのでなく、王道をいく。

それは厳しい地域の少子化が進む現実があったとしても、変わらず私たちが追い求めていくべきことです。「蘇南に行けばいきいきと学べる」「蘇南に行けば確実に成長できる」こう思ってもらえる高校であり続けたい。

多くの出席者の皆さんから、「自分もそう思います」と温かなエールをいただきました。地域の高校を愛する方々の思いを背負って、また明日からの一歩一歩を頑張ろうと思ったのでした。

「キャンパスにより一層太陽光がふりそそぐ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月06日17:43

自然豊かな蘇南高校のキャンパスを、より快適なものにするために、8月に松枯れの伐採を行いました。

今週は、学校前の林道に沿った民有林について、地権者の方の意向にもとづき田中木材さんが伐採を進めてくださっています。樅・檜・杉などが鬱蒼と茂り、昼間でも暗かった本校の正面が、日差しのさしこむ明るい風景に様変わりし、帰路につくたびに私は、「おおっ」と歓声をあげているのです。

正門から校舎の裏手の駐車場に続く林道が、私の出勤コースです。先週までは、張り出した枝の下を通っていたのが、今週はまるでゴッホの絵画に描かれた“アルルの道”のようなまぶしさです。

木曽川沿いの国道19号を走っても、本校の美しい鵬翼の校舎が見えるようになってきました。

田中木材さんにはついでに格技室の周辺の雑木の手入れもボランティアでしていただき、見違えるような明るいキャンパスになってきています。

地域の皆さんに支えられながら、美しい環境を作り、この中で生徒の学びを支えていきたいと思っています。何より私自身も、このような環境の中で生きていることに感謝の思いでいっぱいなのです。

今週は、学校前の林道に沿った民有林について、地権者の方の意向にもとづき田中木材さんが伐採を進めてくださっています。樅・檜・杉などが鬱蒼と茂り、昼間でも暗かった本校の正面が、日差しのさしこむ明るい風景に様変わりし、帰路につくたびに私は、「おおっ」と歓声をあげているのです。

正門から校舎の裏手の駐車場に続く林道が、私の出勤コースです。先週までは、張り出した枝の下を通っていたのが、今週はまるでゴッホの絵画に描かれた“アルルの道”のようなまぶしさです。

木曽川沿いの国道19号を走っても、本校の美しい鵬翼の校舎が見えるようになってきました。

田中木材さんにはついでに格技室の周辺の雑木の手入れもボランティアでしていただき、見違えるような明るいキャンパスになってきています。

地域の皆さんに支えられながら、美しい環境を作り、この中で生徒の学びを支えていきたいと思っています。何より私自身も、このような環境の中で生きていることに感謝の思いでいっぱいなのです。

「私のエッセイが岩波書店のホームページで読めるようになりました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月05日19:48

以前にこのブログで、『図書』2021年10月号に、エッセイ「ヴァルター・ベンヤミン」を発表したということを報告しました。

このほど、岩波書店のホームページにて、全文が読めるように公開されました。お読みいただければ幸いです。「試し読み」という広報の一環です。

https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/5318

このエッセイは、ドイツの思想家でナチス・ドイツの迫害から逃れる途上で非業の死をとげたベンヤミンという人物の歴史哲学について、私が高校の授業で教えてきたという話題です。ベンヤミンは、今でこそ、日本語訳も多くなってきていますが、それでも難解なイメージのつきまとう思想家。まして高校で扱われることは、そう多くはありません。

私が20代後半の頃、松本サリン事件に巻き込まれた方々と出会い、生徒たちと一緒にベンヤミンについて考えるようになったという経緯を書いたのが、今回のエッセイです。久しぶりにあの頃を振り返りました。

もしよろしければ、お読みいただけると幸いです。

このほど、岩波書店のホームページにて、全文が読めるように公開されました。お読みいただければ幸いです。「試し読み」という広報の一環です。

https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/5318

このエッセイは、ドイツの思想家でナチス・ドイツの迫害から逃れる途上で非業の死をとげたベンヤミンという人物の歴史哲学について、私が高校の授業で教えてきたという話題です。ベンヤミンは、今でこそ、日本語訳も多くなってきていますが、それでも難解なイメージのつきまとう思想家。まして高校で扱われることは、そう多くはありません。

私が20代後半の頃、松本サリン事件に巻き込まれた方々と出会い、生徒たちと一緒にベンヤミンについて考えるようになったという経緯を書いたのが、今回のエッセイです。久しぶりにあの頃を振り返りました。

もしよろしければ、お読みいただけると幸いです。

「今日から後期学期が始まる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年10月04日15:13

2学期制をとっている蘇南高校では、今日から「後期」の学期が始まりました。

長野県の多くの高校では、3学期制をとっているわけですが、本校を含むいくつかの高校では前期・後期にわかれる2学期制をとっています。

2学期制のメリットは、週に2コマあるような授業は、前期だけで(1年間通じて週1コマ学んだのと同等に学んだと見なして)1単位を認定できるところにあります。よって前期と後期で生徒の時間割は変わるわけです。

それから3学期制だと2学期が異様に長くて、逆に1学期がとても慌ただしい中で成績をつけなければなりません。本校のように2学期制だと前期・後期の長さはほぼ同じになります。また、世の中で「2学期制のデメリット」として言われるような、「定期考査の回数が少なくなったり、通知表を渡す回数が減ったりして、生徒が勉強しなくなる」という声についても、本校では工夫して5回の定期考査をしていますし、通知表を渡すのが年2回になったとしても生徒が学ばなくなっているということはありません。

ゆえに2学期制をとることで、学びのリズムが程よくとれているように思います。

先週の金曜日には、2年生の修学旅行を、現在の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、当初の予定通りの長崎県を目的地とすることを、生徒・保護者の皆さんにお伝えしました。もちろん、万一の感染状況の急激な悪化の場合の予定変更(キャンセル)も想定しての決断です。

修学旅行だけでなく、本校独自の芸術鑑賞とか、改造版合唱コンクールとか、「100を0にしない」本校の学びの計画が目白押しです。

魅力的な学びがぎゅっと詰まった後期にしたいと意気込んでいます。

長野県の多くの高校では、3学期制をとっているわけですが、本校を含むいくつかの高校では前期・後期にわかれる2学期制をとっています。

2学期制のメリットは、週に2コマあるような授業は、前期だけで(1年間通じて週1コマ学んだのと同等に学んだと見なして)1単位を認定できるところにあります。よって前期と後期で生徒の時間割は変わるわけです。

それから3学期制だと2学期が異様に長くて、逆に1学期がとても慌ただしい中で成績をつけなければなりません。本校のように2学期制だと前期・後期の長さはほぼ同じになります。また、世の中で「2学期制のデメリット」として言われるような、「定期考査の回数が少なくなったり、通知表を渡す回数が減ったりして、生徒が勉強しなくなる」という声についても、本校では工夫して5回の定期考査をしていますし、通知表を渡すのが年2回になったとしても生徒が学ばなくなっているということはありません。

ゆえに2学期制をとることで、学びのリズムが程よくとれているように思います。

先週の金曜日には、2年生の修学旅行を、現在の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、当初の予定通りの長崎県を目的地とすることを、生徒・保護者の皆さんにお伝えしました。もちろん、万一の感染状況の急激な悪化の場合の予定変更(キャンセル)も想定しての決断です。

修学旅行だけでなく、本校独自の芸術鑑賞とか、改造版合唱コンクールとか、「100を0にしない」本校の学びの計画が目白押しです。

魅力的な学びがぎゅっと詰まった後期にしたいと意気込んでいます。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長