「生徒が妻籠宿で南木曽ねこのレンタルショップを開く」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月15日20:52

13日(土)に、3年生の「総合探究」の授業で「南木曽ねこ認知度100%計画」というテーマをかかげて探究をしている生徒たちが、妻籠宿にレンタルショップを開業しました。

「南木曽ねこ」とは、この地域独特の冬の防寒具で、袖のない半纏のような形をしています。「ねんねこ」が転じて「ねこ」になったとも言われています。(私は最初聞いたとき、イリオモテヤマネコのような南木曽のヒノキ林の中にいる希少種のキャットのことかと思いました。)

木を削って器や卓などを創作する木地師の皆さんが、木屑で汚れないように、そして腕の動きが自由になるようにするために、袖のない防寒着になったという説もあります。その形を見ると「袖がないので寒いだろう」と思うのですが、着てみるとびっくり、肩・背中・腰の要所が温められて、しかも肩がこらずに着心地がとてもよい。しかし今の若い人たちは、この独特の服を身に着けることがほとんどありません。

ただし一方で「南木曽ねこ風」なるものも流通しており、南木曽ねこの組合が認定したタグがついている、地域の方々が製作した正統派を守ることも大切です。

そこで生徒たち(上越さん・矢澤さん・吉田先生)は組合長の吉村さんの多大なご指導をいただきながら、①若い層向けの新たなデザイン・素材を使用した南木曽ねこを開発、②長野朝日放送のふるさとCM大賞に応募(最終選考20組に残っている)、③妻籠宿でレンタルショップを開設して観光客に積極的に広報…などの実践を組み合わせながら、南木曽ねこの一層の人気アップに努めています。

言うは易し、行うは難し、とはまさにこのことで、妻籠宿の商売のルールとして、「呼び込みNG」「道路への看板出しNG」など制約が多い。だから開店当初は、閑古鳥が大声で鳴いている。見かねた校長が観光客を装い(長野県高校演劇連盟の会長なのだ)、南木曽ねこを身にまとい、妻籠宿の通りを行ったり来たりしました。お菓子屋のおばさんから「お兄さん、南木曽ねこ、買ったの」と声をかけられ、「そうなんですよ。いいですねえ、軽くて着心地いいですよ。」と都会から来た観光客のフリをする。(これNGの呼び込みではないだろうか。)

校長のスタンドプレーとはまったく関係なく、次第に観光客がショップに立ち寄るようになり、着てみたり、生徒のアンケートに答えてくれたりするようになりました。観光客の意見の傾向は・・・生徒の探究の途中なので今日は秘密とします。

南木曽ねこ組合の吉村さんや南木曽町観光協会の多大なご支援をいただいてのショップ開店(あくまで1日限定)でした。本当にありがとうございました。

生徒の作ったテレビCMは長野朝日放送のホームページで公開されています。よろしければご覧ください。

https://www.abn-tv.co.jp/cm-nagano/

「南木曽ねこ」とは、この地域独特の冬の防寒具で、袖のない半纏のような形をしています。「ねんねこ」が転じて「ねこ」になったとも言われています。(私は最初聞いたとき、イリオモテヤマネコのような南木曽のヒノキ林の中にいる希少種のキャットのことかと思いました。)

木を削って器や卓などを創作する木地師の皆さんが、木屑で汚れないように、そして腕の動きが自由になるようにするために、袖のない防寒着になったという説もあります。その形を見ると「袖がないので寒いだろう」と思うのですが、着てみるとびっくり、肩・背中・腰の要所が温められて、しかも肩がこらずに着心地がとてもよい。しかし今の若い人たちは、この独特の服を身に着けることがほとんどありません。

ただし一方で「南木曽ねこ風」なるものも流通しており、南木曽ねこの組合が認定したタグがついている、地域の方々が製作した正統派を守ることも大切です。

そこで生徒たち(上越さん・矢澤さん・吉田先生)は組合長の吉村さんの多大なご指導をいただきながら、①若い層向けの新たなデザイン・素材を使用した南木曽ねこを開発、②長野朝日放送のふるさとCM大賞に応募(最終選考20組に残っている)、③妻籠宿でレンタルショップを開設して観光客に積極的に広報…などの実践を組み合わせながら、南木曽ねこの一層の人気アップに努めています。

言うは易し、行うは難し、とはまさにこのことで、妻籠宿の商売のルールとして、「呼び込みNG」「道路への看板出しNG」など制約が多い。だから開店当初は、閑古鳥が大声で鳴いている。見かねた校長が観光客を装い(長野県高校演劇連盟の会長なのだ)、南木曽ねこを身にまとい、妻籠宿の通りを行ったり来たりしました。お菓子屋のおばさんから「お兄さん、南木曽ねこ、買ったの」と声をかけられ、「そうなんですよ。いいですねえ、軽くて着心地いいですよ。」と都会から来た観光客のフリをする。(これNGの呼び込みではないだろうか。)

校長のスタンドプレーとはまったく関係なく、次第に観光客がショップに立ち寄るようになり、着てみたり、生徒のアンケートに答えてくれたりするようになりました。観光客の意見の傾向は・・・生徒の探究の途中なので今日は秘密とします。

南木曽ねこ組合の吉村さんや南木曽町観光協会の多大なご支援をいただいてのショップ開店(あくまで1日限定)でした。本当にありがとうございました。

生徒の作ったテレビCMは長野朝日放送のホームページで公開されています。よろしければご覧ください。

https://www.abn-tv.co.jp/cm-nagano/

「この世界の片隅に――修学旅行レポート・補遺」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月12日21:21

一日に二度の投稿になって申し訳ないのですが、どうしても書いておきたいと思ってPCに向っています。

修学旅行のバスが無事に学校の下の天白公園に戻ってきました。

最初に笑顔の教員がおりてきて、そのあと、疲れを微塵も感じさせない笑顔の生徒たちがおりてきます。トランクルームから荷物を受け取ると、なぜか生徒たちが並びます。

「先生たちはここに来てください」と私たち教員を前に立たせ、代表の生徒(垂見さん)が旅行を終えた今の思いを語りました。コロナの時代であるにもかかわらず、予定していた旅行を実現してくれたことへの感謝のことばから始まり、この四日間の中でどれほどの喜びがあり、どれほどの互いの絆の深まりがあったかを話してくれました。

「この旅行で得たものを、必ず私たちは、残りの高校生活の進路実現、生徒会、部活動の充実につなげていきます! 本当にありがとうございました!」

垂見さんと居並ぶ生徒たちが、そういって頭を下げるのでした。

そして親の自動車に戻る途中、さらにバドミントン部の生徒たちが、私たち一人一人に感謝の思いを告げて帰っていきました。

修学旅行のこのようなエンディングの風景に、私はとても驚き、心を動かされました。

理由は二つあります。一つは、改めて生徒たちの「人を大切にする生き方」を目の当たりにしたこと。もう一つは、実は昨年の2年生もエンディングでこのようなサプライズ・セレモニーをしてくれていて、おそらく生徒の間で「学校文化」としてこの生き方が受け継がれていること。

文化祭と違って上級生がそれをしている場に立ち会ってもいないのに、彼らは「ある生き方」を確実に受け継いでいるのでした。

昨日までの寒風吹きすさぶ夜とはうってかわって、おだやかな空気の感触のなか、月が明るく輝いていました。

2021年11月の「この世界の片隅に」、このような生徒たちがいたのだということを書きしるしておきたいと、思ったのでした。

修学旅行のバスが無事に学校の下の天白公園に戻ってきました。

最初に笑顔の教員がおりてきて、そのあと、疲れを微塵も感じさせない笑顔の生徒たちがおりてきます。トランクルームから荷物を受け取ると、なぜか生徒たちが並びます。

「先生たちはここに来てください」と私たち教員を前に立たせ、代表の生徒(垂見さん)が旅行を終えた今の思いを語りました。コロナの時代であるにもかかわらず、予定していた旅行を実現してくれたことへの感謝のことばから始まり、この四日間の中でどれほどの喜びがあり、どれほどの互いの絆の深まりがあったかを話してくれました。

「この旅行で得たものを、必ず私たちは、残りの高校生活の進路実現、生徒会、部活動の充実につなげていきます! 本当にありがとうございました!」

垂見さんと居並ぶ生徒たちが、そういって頭を下げるのでした。

そして親の自動車に戻る途中、さらにバドミントン部の生徒たちが、私たち一人一人に感謝の思いを告げて帰っていきました。

修学旅行のこのようなエンディングの風景に、私はとても驚き、心を動かされました。

理由は二つあります。一つは、改めて生徒たちの「人を大切にする生き方」を目の当たりにしたこと。もう一つは、実は昨年の2年生もエンディングでこのようなサプライズ・セレモニーをしてくれていて、おそらく生徒の間で「学校文化」としてこの生き方が受け継がれていること。

文化祭と違って上級生がそれをしている場に立ち会ってもいないのに、彼らは「ある生き方」を確実に受け継いでいるのでした。

昨日までの寒風吹きすさぶ夜とはうってかわって、おだやかな空気の感触のなか、月が明るく輝いていました。

2021年11月の「この世界の片隅に」、このような生徒たちがいたのだということを書きしるしておきたいと、思ったのでした。

「修学旅行の2年生が全員元気で戻ってきました」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月12日18:02

長崎修学旅行の4日めは、天候が回復し、すがすがしい空のもと、島原半島から船で長州港に渡りました。そこから柳川の散策です。

水郷の美しい城下町で柳川下りを楽しみました。木曽川のほとりで生活をしている私たちですが、激流の木曽川と正反対の穏やかな水面を進む船は、船頭さんの竹竿一本で操作されます。生徒たちが竹竿をもって挑戦するも、船はあらぬ方向へ…。橋を頭ぎりぎりに通過したり、清楚な街並みを眺めたりして、柳川名物の鰻セイロ蒸しを昼食にとり、修学旅行の研修を終えました。

川にも様々な姿があり、川をいかした様々な生活があります。自然とともに生きる、日本の多様な生活文化を味わったのでした。

一行は、全員無事に福岡空港からセントレア空港へ飛び、現在、中央道を中津川ICに向かっています。

皆さん、お帰りなさい。たくさんの困難があったけれども、この時代に修学旅行を無事にやりきったこと、本当によく頑張りました。

保護者の皆様、この状況下にもかかわらず、お子さんを旅に出していただき、本当にありがとうございました。

水郷の美しい城下町で柳川下りを楽しみました。木曽川のほとりで生活をしている私たちですが、激流の木曽川と正反対の穏やかな水面を進む船は、船頭さんの竹竿一本で操作されます。生徒たちが竹竿をもって挑戦するも、船はあらぬ方向へ…。橋を頭ぎりぎりに通過したり、清楚な街並みを眺めたりして、柳川名物の鰻セイロ蒸しを昼食にとり、修学旅行の研修を終えました。

川にも様々な姿があり、川をいかした様々な生活があります。自然とともに生きる、日本の多様な生活文化を味わったのでした。

一行は、全員無事に福岡空港からセントレア空港へ飛び、現在、中央道を中津川ICに向かっています。

皆さん、お帰りなさい。たくさんの困難があったけれども、この時代に修学旅行を無事にやりきったこと、本当によく頑張りました。

保護者の皆様、この状況下にもかかわらず、お子さんを旅に出していただき、本当にありがとうございました。

「修学旅行3日目の長崎はかなり寒かった」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月11日19:52

今日は、修学旅行の3日目でした。

木曽谷はやや寒かったものの日差しもときどきさしこみ、おだやかな一日でしたが、長崎はかなり寒い一日だったようです。

午前中はゆっくり九十九島パールシーリゾートで、水族館のバックヤード研修も含めて楽しみました。生徒たちは職員の皆さんにたくさんの質問をして、熱心に「いのちを育む」仕事の様子を学んでいました。

午後に長崎市内に戻り、出島に行ったのですが、寒さに震えあがって早々にバスの中へ。火山の地熱で温まることを期待して雲仙地獄に行ったのですが、雲仙岳はガスで何も見えず、強い雨が降ってきて足蒸し体験どころではなくなり、さらに人生初の強烈な硫黄臭に、気を失いそうになりながら退散した(!)のでした。

でも雲仙の噴火や土石流災害は、同じく土石流災害に見舞われてきた木曽谷に住む私たちにとって他人事ではありません。災害をもたらす過酷な自然は同時に恵みの自然でもあります。そんなことを感じながら雲仙の温泉旅館に泊まってほしいと思います。

とまれ、厳しい気候条件であったにもかかわらず、発熱者も出ず、全員元気に宿泊しています。(しかし万一発熱者が出た場合に備えて、私たちは何通りかのシミュレーションをたてています。)

いよいよ明日は最後の一日です。

思う存分旅を楽しんでほしいと、西の空に向かって祈ります。

木曽谷はやや寒かったものの日差しもときどきさしこみ、おだやかな一日でしたが、長崎はかなり寒い一日だったようです。

午前中はゆっくり九十九島パールシーリゾートで、水族館のバックヤード研修も含めて楽しみました。生徒たちは職員の皆さんにたくさんの質問をして、熱心に「いのちを育む」仕事の様子を学んでいました。

午後に長崎市内に戻り、出島に行ったのですが、寒さに震えあがって早々にバスの中へ。火山の地熱で温まることを期待して雲仙地獄に行ったのですが、雲仙岳はガスで何も見えず、強い雨が降ってきて足蒸し体験どころではなくなり、さらに人生初の強烈な硫黄臭に、気を失いそうになりながら退散した(!)のでした。

でも雲仙の噴火や土石流災害は、同じく土石流災害に見舞われてきた木曽谷に住む私たちにとって他人事ではありません。災害をもたらす過酷な自然は同時に恵みの自然でもあります。そんなことを感じながら雲仙の温泉旅館に泊まってほしいと思います。

とまれ、厳しい気候条件であったにもかかわらず、発熱者も出ず、全員元気に宿泊しています。(しかし万一発熱者が出た場合に備えて、私たちは何通りかのシミュレーションをたてています。)

いよいよ明日は最後の一日です。

思う存分旅を楽しんでほしいと、西の空に向かって祈ります。

「長崎での生徒のスピーチ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月10日17:59

昨日から2年生は長崎修学旅行を実施しています。コロナの時代ではあるけれども、全員が飛行機に乗って長崎の地に立てたことが、奇跡のように思えます。

一日目は、平和公園と原爆資料館の見学でした。死没者追悼平和記念館で、生徒たちが黙とうを捧げ、その際に生徒会長の上野さんがスピーチをしました。その一節は次のようなものです。

――採択されただけでは、(核兵器禁止)条約は力をもちません。本当に力を持つためには、それぞれの国が、これを締結する意思を最終的に決定しなければなりません。(……)原爆は「人の手」によって作られ、「人の上」に落とされました。だからこそ「人の意志」によってなくすことができるはずです。(……)歴史を学んで戦争が何をもたらしたのかを知り、決して無関心にならないこと。本当に微力ですが、今これが私たちにできることだと思います。

生徒が長崎から来てくださった田平さんの被曝証言の語り継ぎを聞いたり、準備学習を進めたりしながら考えた、心のこもった決意表明であると、私は受け止めました。

二日目は、佐世保に移動してハウステンボスの見学です。夕方、一旦ホテルに戻して検温をし、今は全員が夜のハウステンボスを楽しんでいます。送られてくる写真の1枚1枚に満面の笑顔が映っています。

事前の結団式で、私は生徒にこう言いました。

「旅は、日常生活でひとりひとりが築いている『安全圏』が通用しなくなる。だから困ったり、傷ついたりする局面も出てくる。それらを乗り越えて、外の世界を体験するから、人は旅によって成長する。成長した姿で戻ってくることを楽しみにしています。」

この言葉どおり、2年生全員がひとまわり成長して戻ってくることを、私は心待ちにしています。

一日目は、平和公園と原爆資料館の見学でした。死没者追悼平和記念館で、生徒たちが黙とうを捧げ、その際に生徒会長の上野さんがスピーチをしました。その一節は次のようなものです。

――採択されただけでは、(核兵器禁止)条約は力をもちません。本当に力を持つためには、それぞれの国が、これを締結する意思を最終的に決定しなければなりません。(……)原爆は「人の手」によって作られ、「人の上」に落とされました。だからこそ「人の意志」によってなくすことができるはずです。(……)歴史を学んで戦争が何をもたらしたのかを知り、決して無関心にならないこと。本当に微力ですが、今これが私たちにできることだと思います。

生徒が長崎から来てくださった田平さんの被曝証言の語り継ぎを聞いたり、準備学習を進めたりしながら考えた、心のこもった決意表明であると、私は受け止めました。

二日目は、佐世保に移動してハウステンボスの見学です。夕方、一旦ホテルに戻して検温をし、今は全員が夜のハウステンボスを楽しんでいます。送られてくる写真の1枚1枚に満面の笑顔が映っています。

事前の結団式で、私は生徒にこう言いました。

「旅は、日常生活でひとりひとりが築いている『安全圏』が通用しなくなる。だから困ったり、傷ついたりする局面も出てくる。それらを乗り越えて、外の世界を体験するから、人は旅によって成長する。成長した姿で戻ってくることを楽しみにしています。」

この言葉どおり、2年生全員がひとまわり成長して戻ってくることを、私は心待ちにしています。

「木曽路すべてを学ぶ場所にする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月09日17:09

今日の早朝、2年生が長崎修学旅行に出発しました。順調に旅を進めていますが、現地からのレポートが遅くなるために、明日掲載することとさせてください。(簡易版の報告はHPで行います。)

実は、今日、本校初企画の1年生の「ふるさと研修旅行」を実施しました。

蘇南高校に在籍しているのに妻籠や馬籠に行ったことがないとか、隣の大桑村・中津川市の歴史を知らないという現状を何とか変えたいと思ったからです。自分の生きている場所の「記憶の地層」を自覚して、自分がどう生きていきたいのかを考えてほしいのです。

1年生は、地域の文化遺産を自分たちで調べて、二つのコースを組み、バス2台で研修旅行を「創造」しました。(2台のバス代は南木曽町から多大なご支援をいただきました。本当にありがとうございます。)

(1)大桑村では、中世の小木曽荘(おぎそのしょう)を背景にした池口寺・白山神社・定勝寺の文化遺産を学びました。

(2)南木曽町では、等覚寺の円空仏を拝観し、本堂の奥の焼き印入り(これがないと死罪になった)のヒノキの柱を見学しました。福澤桃介(諭吉の娘婿)が建設した、重要文化財の読書発電所の内部を見学しました。妻籠宿では脇本陣の美しい内部をめぐり、博物館のバックヤードに入り古文書の管理の醍醐味を学びました。

(3)中津川市では、馬籠の藤村記念館で藤村の生原稿や蔵書を見ながら、『夜明け前』を書いた作家の生涯に思いをはせました。中山道歴史史料館では、近世の中津川宿の盛況ぶりを想像しました。

すべての歴史遺産の場所で、その道の第一人者の方々の解説をいただいています。生徒も熱心にメモをとり、準備学習をした歴史遺産を実際に体験して知ったこと、感じたことについて考察をしていました。

蘇南高校は「校舎」だけが学ぶ場所ではありません。この素晴らしい「木曽路すべて」が学ぶ場所なのです。

実は、今日、本校初企画の1年生の「ふるさと研修旅行」を実施しました。

蘇南高校に在籍しているのに妻籠や馬籠に行ったことがないとか、隣の大桑村・中津川市の歴史を知らないという現状を何とか変えたいと思ったからです。自分の生きている場所の「記憶の地層」を自覚して、自分がどう生きていきたいのかを考えてほしいのです。

1年生は、地域の文化遺産を自分たちで調べて、二つのコースを組み、バス2台で研修旅行を「創造」しました。(2台のバス代は南木曽町から多大なご支援をいただきました。本当にありがとうございます。)

(1)大桑村では、中世の小木曽荘(おぎそのしょう)を背景にした池口寺・白山神社・定勝寺の文化遺産を学びました。

(2)南木曽町では、等覚寺の円空仏を拝観し、本堂の奥の焼き印入り(これがないと死罪になった)のヒノキの柱を見学しました。福澤桃介(諭吉の娘婿)が建設した、重要文化財の読書発電所の内部を見学しました。妻籠宿では脇本陣の美しい内部をめぐり、博物館のバックヤードに入り古文書の管理の醍醐味を学びました。

(3)中津川市では、馬籠の藤村記念館で藤村の生原稿や蔵書を見ながら、『夜明け前』を書いた作家の生涯に思いをはせました。中山道歴史史料館では、近世の中津川宿の盛況ぶりを想像しました。

すべての歴史遺産の場所で、その道の第一人者の方々の解説をいただいています。生徒も熱心にメモをとり、準備学習をした歴史遺産を実際に体験して知ったこと、感じたことについて考察をしていました。

蘇南高校は「校舎」だけが学ぶ場所ではありません。この素晴らしい「木曽路すべて」が学ぶ場所なのです。

「明日から長崎修学旅行です」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月08日16:37

本校は、明日から2年生が長崎修学旅行に出発します。

コロナ禍の先の見えない時代ですが、なるべく先取りした手を打って「100を0にしない」ように努めてきました。それはたとえば、次のような工夫です。

(1)おそらく夏のピークと冬のピークの谷間になるであろう11月上旬に日程をとる。

(2)往復ともに航空機を使い、経由地や市街地の通過を減らす。(そこで増える交通費を他の節約で相殺する。)

(3)宿泊先を1館貸し切りまたはフロア貸し切りとする。昼食会場は他校と交錯しないようにする。

(4)密になる見学場所や十分な感染予防策がとれない訪問先を変更する。

(5)食事の前、入室の前などに検温する機会を設定し、発熱者がマスクを外した状態で友人と接しないよう努める。万一発熱者が出た場合の隔離スペースと付き添い職員を用意する。

(6)定時に全保護者に旅行の状況を報告する体制をつくる。

2学年では数限りない会議を重ね、校長との打ち合わせを行い、旅行社とやりとりをしました。並行して生徒の側も準備学習を一生懸命重ねてきました。

今の時代は、不参加のご家庭が出てきてもおかしくないのですが、全員のご家庭から参加同意書をいただいています。

今日の午後、結団式を行い、少し早めに2年生は下校しました。

いよいよ明日の朝、バスが出発します。

コロナ禍の先の見えない時代ですが、なるべく先取りした手を打って「100を0にしない」ように努めてきました。それはたとえば、次のような工夫です。

(1)おそらく夏のピークと冬のピークの谷間になるであろう11月上旬に日程をとる。

(2)往復ともに航空機を使い、経由地や市街地の通過を減らす。(そこで増える交通費を他の節約で相殺する。)

(3)宿泊先を1館貸し切りまたはフロア貸し切りとする。昼食会場は他校と交錯しないようにする。

(4)密になる見学場所や十分な感染予防策がとれない訪問先を変更する。

(5)食事の前、入室の前などに検温する機会を設定し、発熱者がマスクを外した状態で友人と接しないよう努める。万一発熱者が出た場合の隔離スペースと付き添い職員を用意する。

(6)定時に全保護者に旅行の状況を報告する体制をつくる。

2学年では数限りない会議を重ね、校長との打ち合わせを行い、旅行社とやりとりをしました。並行して生徒の側も準備学習を一生懸命重ねてきました。

今の時代は、不参加のご家庭が出てきてもおかしくないのですが、全員のご家庭から参加同意書をいただいています。

今日の午後、結団式を行い、少し早めに2年生は下校しました。

いよいよ明日の朝、バスが出発します。

「歴史のなかの音に思いをはせる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月06日22:41

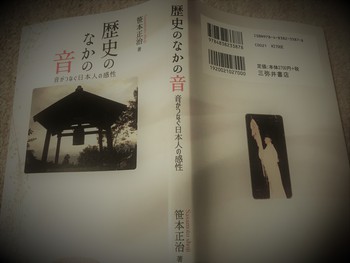

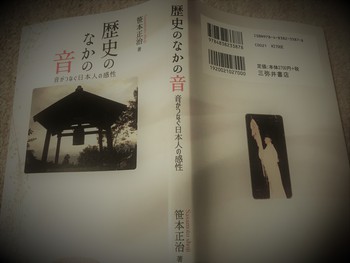

笹本正治さんの『歴史のなかの音――音がつなぐ日本人の感性』(三弥井書店、2021年)を夢中になって読みました。

この本のテーマは、「音」です。それはお寺の梵鐘の音であったり、神社の鰐口の音であったりします。また、太鼓やほら貝の音が論じられるかと思えば、高野辰之の「春の小川」の音について論がたてられます。

「音」のありようが今とは全く異なっていた中世の人々の世界が、明らかにされます。

中世の人々にとって自分たちの住む世界の周囲はすべて「他界」であり、自分たちの世界は常に他界の神仏によってコントロールされていると考えられていました。鰐口や梵鐘などの音は、人間と他界を結びつける手段でもあったのでした。

このことをベースにしておくと、各地に伝わる「音」をめぐる謎めいた伝承の意味がわかってきます。この本は「夜泣き石」とか「竜宮からやってきた鐘」などの私たちが見聞きしたことのある伝承を鮮やかに読み解いていきます。(笹本さんの本を読むといつも世界の見方が豊かになります。)

歴史をその時代の人々の生きていた世界の文脈にそって読み解いていくことで、今の私たちとは全く異なる中世の人々の世界観や日常感覚が、浮かび上がってきます。そして音が氾濫して、芸術の音以外は心を動かさなくなっている現代人の姿が、あらためて見えてくるのでした。

私は、「聞く」ことを特に重視したパスカルの『パンセ』を連想したのでした。「信仰とは聞くによる」とパスカルは書きました。パスカルの「聞く」という行為は、宇宙の沈黙にじっと耳を傾けるような姿勢でもあります。

見ることや話すことが優位に立つ現代社会の中で、音に耳を澄ますことの意味を改めて考えていきたいと思ったのでした。

この本のテーマは、「音」です。それはお寺の梵鐘の音であったり、神社の鰐口の音であったりします。また、太鼓やほら貝の音が論じられるかと思えば、高野辰之の「春の小川」の音について論がたてられます。

「音」のありようが今とは全く異なっていた中世の人々の世界が、明らかにされます。

中世の人々にとって自分たちの住む世界の周囲はすべて「他界」であり、自分たちの世界は常に他界の神仏によってコントロールされていると考えられていました。鰐口や梵鐘などの音は、人間と他界を結びつける手段でもあったのでした。

このことをベースにしておくと、各地に伝わる「音」をめぐる謎めいた伝承の意味がわかってきます。この本は「夜泣き石」とか「竜宮からやってきた鐘」などの私たちが見聞きしたことのある伝承を鮮やかに読み解いていきます。(笹本さんの本を読むといつも世界の見方が豊かになります。)

歴史をその時代の人々の生きていた世界の文脈にそって読み解いていくことで、今の私たちとは全く異なる中世の人々の世界観や日常感覚が、浮かび上がってきます。そして音が氾濫して、芸術の音以外は心を動かさなくなっている現代人の姿が、あらためて見えてくるのでした。

私は、「聞く」ことを特に重視したパスカルの『パンセ』を連想したのでした。「信仰とは聞くによる」とパスカルは書きました。パスカルの「聞く」という行為は、宇宙の沈黙にじっと耳を傾けるような姿勢でもあります。

見ることや話すことが優位に立つ現代社会の中で、音に耳を澄ますことの意味を改めて考えていきたいと思ったのでした。

「3年生の総合探究がたくさんのチャレンジをしています」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月05日18:30

3年生の総合探究が、今年度も実に面白い展開を見せています。

たとえば、「南木曽ねこ」(catではなく衣服)の認知度100%達成を目指す生徒たちは、若者向けの新デザインを開発し、メイキングCMが長野朝日放送の「ふるさとCM大賞」の最終審査20作品の中に残りました。さらに、妻籠宿にて新たな「作戦」を計画しています。

地域の防災体制の充実を目指す生徒たちは、ふもとの地区から本校までの避難路(登山道)を整備したり、本校の防災訓練を新しい方式(みんなで考える防災訓練)に改革したりしました。さらに、避難生活を支援するための新たな「作戦」を計画しています。

プログラミングを探究している生徒たちは、小中学生の学習教材を開発している班もあれば、農業の役に立つシステムを考案している班もあります。

南木曽町の山林の保全のあり方について、見解の対立などを取材している班もあります。

今後、全員の発表による選考会を経て、3つの班にさらにブラッシュアップをさせて、「第11回総合探究発表会」を開催します。これは下記の日時に、全国の希望する先生方・学校とオンラインで結んで行います。(地域の方々には別の形で報告をしたいと思っています。)

〇12月10日(金) 13:50~14:50 3つの班の発表と視聴者との対話

「木曽路はすべて山の中である。(…)一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。」(島崎藤村『夜明け前』)

21世紀の今、「一筋の街道」はインターネットです。蘇南高校の生徒の探究の成果について、日本各地の方々と対話できるような学びの空間をつくりたいと考えています。

たとえば、「南木曽ねこ」(catではなく衣服)の認知度100%達成を目指す生徒たちは、若者向けの新デザインを開発し、メイキングCMが長野朝日放送の「ふるさとCM大賞」の最終審査20作品の中に残りました。さらに、妻籠宿にて新たな「作戦」を計画しています。

地域の防災体制の充実を目指す生徒たちは、ふもとの地区から本校までの避難路(登山道)を整備したり、本校の防災訓練を新しい方式(みんなで考える防災訓練)に改革したりしました。さらに、避難生活を支援するための新たな「作戦」を計画しています。

プログラミングを探究している生徒たちは、小中学生の学習教材を開発している班もあれば、農業の役に立つシステムを考案している班もあります。

南木曽町の山林の保全のあり方について、見解の対立などを取材している班もあります。

今後、全員の発表による選考会を経て、3つの班にさらにブラッシュアップをさせて、「第11回総合探究発表会」を開催します。これは下記の日時に、全国の希望する先生方・学校とオンラインで結んで行います。(地域の方々には別の形で報告をしたいと思っています。)

〇12月10日(金) 13:50~14:50 3つの班の発表と視聴者との対話

「木曽路はすべて山の中である。(…)一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。」(島崎藤村『夜明け前』)

21世紀の今、「一筋の街道」はインターネットです。蘇南高校の生徒の探究の成果について、日本各地の方々と対話できるような学びの空間をつくりたいと考えています。

「ノーベル文学賞作家からのメッセージ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年11月04日20:34

『アレクシエーヴィチとの対話』(岩波書店)という話題の本を読みました。

ベラルーシの作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチが2015年にノーベル文学賞を受賞したときのスピーチや、NHKのインタビュー、東京外国語大学で行った講演などの記録です。

アレクシエーヴィチは、私の特に敬愛する作家です。彼女は、ソ連時代の戦争やソ連崩壊後の社会の混乱を、人々への徹底したインタビューを積み重ねることで描き出しました。政治家や指導者ではなく、普通の人々(彼女の表現では「小さき人々」)の歴史経験を描くことで、歴史の本質に迫ろうとするのが、彼女の文学の特徴です。

代表作『チェルノブイリの祈り』の中に、チェルノブイリ原子力発電所事故の消火活動にあたった消防士が被曝して重篤な状態になり、見舞う妻を周囲の人々が押しとどめる場面があります。アレクシエーヴィチは妻へのインタビューの記録として、こう書いています。

――私が「愛してるの」と言っても、「もうあなたの言う愛する人じゃない。除染しなければならない物体なんだ、わかるでしょう」と私を説得しようとします。私は同じことを何度もくり返していました。「愛してるの」「愛してるの」って。

チェルノブイリの事故の原因、被害の数値といった教科書風の説明よりも、彼女の作品に出てくる「小さな人々」の叫びのほうが、事件の意味について深く考えさせてくれます。

実は、ノーベル文学賞を受賞するより前のことですが、来日したアレクシエーヴィチの前で、私が顧問をしていた松本深志高校演劇部が『チェルノブイリの祈り』の朗読劇をしたことがあります。幕がおりた後、彼女は『チェルノブイリの祈り』の扉に、私にあててメッセージを書いてくれました。

未来を守るために教育はある、と。

ベラルーシの作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチが2015年にノーベル文学賞を受賞したときのスピーチや、NHKのインタビュー、東京外国語大学で行った講演などの記録です。

アレクシエーヴィチは、私の特に敬愛する作家です。彼女は、ソ連時代の戦争やソ連崩壊後の社会の混乱を、人々への徹底したインタビューを積み重ねることで描き出しました。政治家や指導者ではなく、普通の人々(彼女の表現では「小さき人々」)の歴史経験を描くことで、歴史の本質に迫ろうとするのが、彼女の文学の特徴です。

代表作『チェルノブイリの祈り』の中に、チェルノブイリ原子力発電所事故の消火活動にあたった消防士が被曝して重篤な状態になり、見舞う妻を周囲の人々が押しとどめる場面があります。アレクシエーヴィチは妻へのインタビューの記録として、こう書いています。

――私が「愛してるの」と言っても、「もうあなたの言う愛する人じゃない。除染しなければならない物体なんだ、わかるでしょう」と私を説得しようとします。私は同じことを何度もくり返していました。「愛してるの」「愛してるの」って。

チェルノブイリの事故の原因、被害の数値といった教科書風の説明よりも、彼女の作品に出てくる「小さな人々」の叫びのほうが、事件の意味について深く考えさせてくれます。

実は、ノーベル文学賞を受賞するより前のことですが、来日したアレクシエーヴィチの前で、私が顧問をしていた松本深志高校演劇部が『チェルノブイリの祈り』の朗読劇をしたことがあります。幕がおりた後、彼女は『チェルノブイリの祈り』の扉に、私にあててメッセージを書いてくれました。

未来を守るために教育はある、と。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長