「第67回蘇峡祭のご案内」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月17日17:50

定期考査の最終日が予定どおり行われ、これからは蘇峡祭モードとなります。

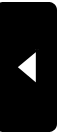

今年度のポスターが刷り上がり、広報・宣伝係の生徒が校長室に持ってきてくれました。

全校の投票の結果、2年の佐々木さんの作品が1位となって、第67回蘇峡祭のポスターとなりました。スローガン「笑華」の文字が、花々のなかに描かれている、とても美しいポスターです。

第67回蘇峡祭は、7月2日(土)~4日(月)の三日間、行われます。新型コロナウイルス感染症の予防のために、一般公開は下記の日程で、「限定公開」とさせていただきます。自由にご覧いただくことが出来ずに、申し訳ありません。しかしながら昨年度よりも入場可能な範囲を広げましたので、多くの皆様にお越しいただければ幸いです。

〇7月3日(日)10:00~13:00

・公開対象:①生徒の同居家族(ただし父母・祖父母・弟妹)☛案内状を受付で提示してください。②地元中学生(本人のみ)☛生徒手帳などを提示してください。

・内容:クラブのステージ発表、展示発表、総合探究の中間発表会、地域物産店(南木曽町の名店の食品の販売)

〇7月4日(月)12:40~14:10

・公開対象:3年生徒の同居家族(上記と同じ)☛案内状を受付で提示してください。

・内容:3年生クラスのステージ発表(個性披露大会)

今年度のポスターが刷り上がり、広報・宣伝係の生徒が校長室に持ってきてくれました。

全校の投票の結果、2年の佐々木さんの作品が1位となって、第67回蘇峡祭のポスターとなりました。スローガン「笑華」の文字が、花々のなかに描かれている、とても美しいポスターです。

第67回蘇峡祭は、7月2日(土)~4日(月)の三日間、行われます。新型コロナウイルス感染症の予防のために、一般公開は下記の日程で、「限定公開」とさせていただきます。自由にご覧いただくことが出来ずに、申し訳ありません。しかしながら昨年度よりも入場可能な範囲を広げましたので、多くの皆様にお越しいただければ幸いです。

〇7月3日(日)10:00~13:00

・公開対象:①生徒の同居家族(ただし父母・祖父母・弟妹)☛案内状を受付で提示してください。②地元中学生(本人のみ)☛生徒手帳などを提示してください。

・内容:クラブのステージ発表、展示発表、総合探究の中間発表会、地域物産店(南木曽町の名店の食品の販売)

〇7月4日(月)12:40~14:10

・公開対象:3年生徒の同居家族(上記と同じ)☛案内状を受付で提示してください。

・内容:3年生クラスのステージ発表(個性披露大会)

「工業科棟の新しいロボットが動き始める」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月16日17:13

県の「デジタル化対応産業教育装置の整備事業」によって、このたび約4千万円(!)をかけて工業科棟の教室にAIロボットなどの教育装置を配備しました。

今日は、その協働ロボットKOBOTTAをパソコンに入力して操作する方法を、工業科の先生方がメーカーの講師に学びました。当然ながらとても複雑なシステムの協働ロボットに、先生たちは悪戦苦闘をしながらも操作方法を習得し、授業の開始を準備したのです。

精度の高い製品を作るためには、精度の高い操作が必要になります。講師の説明を聞いている私自身も、これからの新しい工業教育に期待が一層高まったのでした。

それにしても本校のものづくり系列のような少人数クラスでは、一人一人がロボットを独占して学ぶことができるので、とても充実した学習環境なのです。

今日は、その協働ロボットKOBOTTAをパソコンに入力して操作する方法を、工業科の先生方がメーカーの講師に学びました。当然ながらとても複雑なシステムの協働ロボットに、先生たちは悪戦苦闘をしながらも操作方法を習得し、授業の開始を準備したのです。

精度の高い製品を作るためには、精度の高い操作が必要になります。講師の説明を聞いている私自身も、これからの新しい工業教育に期待が一層高まったのでした。

それにしても本校のものづくり系列のような少人数クラスでは、一人一人がロボットを独占して学ぶことができるので、とても充実した学習環境なのです。

「初任者研修のソナンシャ研修」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月15日16:48

今日から第2回定期考査が始まりました。その午後を使って、今年、新規に採用された先生方のミッションである本校独自の初任者研修「蘇南者研修」を行いました。

5名の初任者が、スポーツ外傷・熱中症予防のマニュアルを作り、生徒にみたてた教職員にレクチャーを行い、準備体操・ゲームを指導し、ちょっと感動できる表彰セレモニーを演出するというものです。初任者の皆さんが、クラス経営をしたり部活動経営をしたりするときに使う実践力を磨き、かつ生徒役の教員集団はゲーム(ソフトバレー)を通じてチームビルディングをはかるという一石二鳥の研修にしてみました。

3年にわたって続いているコロナ禍のなかで、教職員の親睦会というものも全くやらない状態が続いてきました。それゆえドライな仕事上のみの人間関係となっています。それはそれで仕事と私生活のあり方を見つめ直すいい機会になっている部分もあるのですが、働きやすい職場とか働きやすい人間関係をどう構築するかという課題が大きくなっていると言えます。

今回は1時間限定の研修という形をとりましたが、とても有意義なものとなりました。

チームビルディングをしている先生方を見ると、普段とは別の魅力的な面が見えてくることも多く(普段も十分魅力的なのですが)、私はとても嬉しい思いがしたのでした。

5名の初任者が、スポーツ外傷・熱中症予防のマニュアルを作り、生徒にみたてた教職員にレクチャーを行い、準備体操・ゲームを指導し、ちょっと感動できる表彰セレモニーを演出するというものです。初任者の皆さんが、クラス経営をしたり部活動経営をしたりするときに使う実践力を磨き、かつ生徒役の教員集団はゲーム(ソフトバレー)を通じてチームビルディングをはかるという一石二鳥の研修にしてみました。

3年にわたって続いているコロナ禍のなかで、教職員の親睦会というものも全くやらない状態が続いてきました。それゆえドライな仕事上のみの人間関係となっています。それはそれで仕事と私生活のあり方を見つめ直すいい機会になっている部分もあるのですが、働きやすい職場とか働きやすい人間関係をどう構築するかという課題が大きくなっていると言えます。

今回は1時間限定の研修という形をとりましたが、とても有意義なものとなりました。

チームビルディングをしている先生方を見ると、普段とは別の魅力的な面が見えてくることも多く(普段も十分魅力的なのですが)、私はとても嬉しい思いがしたのでした。

「ジェンダー平等を探究する生徒たち」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月14日18:03

今日は曜日の授業の回数を調整するために金曜日課だったので、午後の3コマが3年生は「総合探究」でした。個人または班で、地域課題を解決するための探究学習を進めるのです。3コマ連続にしているのは、探究テーマに関するフィールドワークに出かけることを可能にするためで、今日も生徒たちはあちこちに出かけていきました。

「ジェンダー平等」をテーマにしている3人の生徒が、校長室の私のところに来ました。そもそもジェンダーとは何かを学ぶためです。

(1)性とは、「身体の性」「心の性」「好きになる性」「表現する性」が組み合わっているもので、それぞれの男・女の別にはグラデーションがかかっていることを説明しました。「身体の性」ひとつをとってみても、染色体数やXY染色体の数の違いなどで多様な性差が存在しているわけです。

(2)何をもってジェンダー平等が実現すると言えるのかを多角的に考察すべきことを呼びかけました。たとえば校則で制服を皆同じにすれば平等になるというような単純なものではない。「表現する性」を守るためには、校則のみならず校舎の環境も改革すべきだろうし、何より生徒・教員・地域の大人たちの意識改革をはからなければなりません。

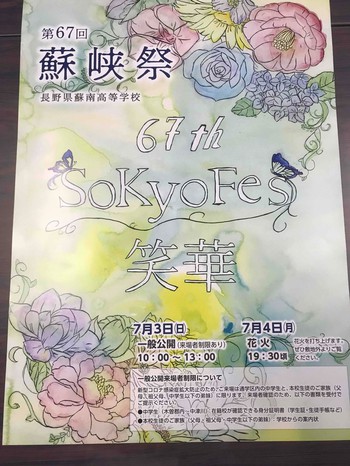

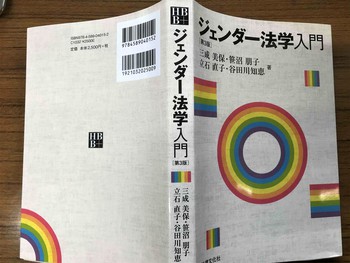

私が折に触れて読み返しているのは、三成美保ほか編『ジェンダー法学入門』(法律文化社)です。これはとても勉強になります。

ジェンダーについては、多様な人々の考え方を意識しながら、世界の「ジェンダー平等」に向かう潮流をおさえ、どうするのが人々の幸せにつながるのかを考察していかねばなりません。

ヤル気たっぷりの生徒たちの今後が楽しみです。

「ジェンダー平等」をテーマにしている3人の生徒が、校長室の私のところに来ました。そもそもジェンダーとは何かを学ぶためです。

(1)性とは、「身体の性」「心の性」「好きになる性」「表現する性」が組み合わっているもので、それぞれの男・女の別にはグラデーションがかかっていることを説明しました。「身体の性」ひとつをとってみても、染色体数やXY染色体の数の違いなどで多様な性差が存在しているわけです。

(2)何をもってジェンダー平等が実現すると言えるのかを多角的に考察すべきことを呼びかけました。たとえば校則で制服を皆同じにすれば平等になるというような単純なものではない。「表現する性」を守るためには、校則のみならず校舎の環境も改革すべきだろうし、何より生徒・教員・地域の大人たちの意識改革をはからなければなりません。

私が折に触れて読み返しているのは、三成美保ほか編『ジェンダー法学入門』(法律文化社)です。これはとても勉強になります。

ジェンダーについては、多様な人々の考え方を意識しながら、世界の「ジェンダー平等」に向かう潮流をおさえ、どうするのが人々の幸せにつながるのかを考察していかねばなりません。

ヤル気たっぷりの生徒たちの今後が楽しみです。

「バドミントン部の町長さんへの報告と横断幕」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月13日17:31

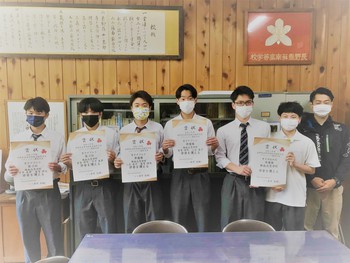

インターハイ北信越大会・全国大会に出場することになった、バドミントン部の生徒たちが、南木曽町の向井町長さんに報告をしました。南木曽町さんからは、生徒たちの下宿の補助や社会体育の支援など、多大なお力添えをいただいています。

3年の三石部長が男子団体戦と男子ダブルスで県準優勝となったことを報告し、向井町長さんからは「少子化で学校の生徒数が少なくなるなかでも、本当によく頑張ってくれた。みんなに希望を見せてくれたと思っている。町の皆さんが心から応援しています。」と激励の言葉をいただきました。

学校の正面玄関にも応援の横断幕を掲げました。近日中に南木曽駅前の「郷土民芸石川」さんのお店にも懸垂幕を掲げていただく予定です。

町の皆様から温かな応援をいただきながら、いよいよ今週末の北信越大会に臨みます。

3年の三石部長が男子団体戦と男子ダブルスで県準優勝となったことを報告し、向井町長さんからは「少子化で学校の生徒数が少なくなるなかでも、本当によく頑張ってくれた。みんなに希望を見せてくれたと思っている。町の皆さんが心から応援しています。」と激励の言葉をいただきました。

学校の正面玄関にも応援の横断幕を掲げました。近日中に南木曽駅前の「郷土民芸石川」さんのお店にも懸垂幕を掲げていただく予定です。

町の皆様から温かな応援をいただきながら、いよいよ今週末の北信越大会に臨みます。

「60年ぶりに大ベストセラーの新訳が登場」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月11日15:06

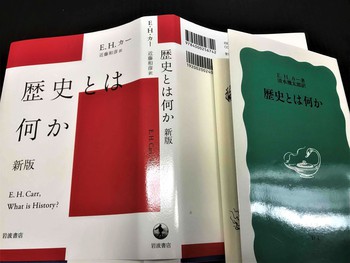

今日の『朝日新聞』でも大きく紹介されていますが、大学時代の恩師、近藤和彦先生が、E.H.カー『歴史とは何か 新版』(岩波書店)を出版されました。

私は夢中になって読みました。「達意の翻訳」とは、まさにこのような仕事のことを言うのだとしみじみ感じました。

カーの講演の息遣い、何より緊張感あふれる対話性が、新訳で初めてよく理解できました。今まで読んだときには、ゆるやかな配列に思われた六つの講義が、きわめて緊密な構成になっていることにも気づかされました。

清水幾太郎の旧訳(岩波新書青版)を読んだときに、おそらく私を含む多くの人は、「何となくいいことを言っていると思うが、実は何を言いたいのかがわからない」という茫漠たる感触を抱くしかなかったものが、新訳ではクリアな読後感をもつことができます。

たとえば、旧訳が「魚が魚屋の店先で手に入るように、歴史家にとっては、事実は文書や碑文などのうちで手に入れることが出来る」としたものを、新訳では「事実は、歴史家が文書や碑文などから見つけてくる。魚屋の台に並んだ魚みたいなものですね。」と訳しています。もちろんカーは、事実とはそのようなものではないと続けます。イメージの喚起力の差は決定的に違います。

あるいは、清水が繰り返し(環境に対する)「支配力」と訳していたmasterについて、新訳では「制御力」という日本語をあてることで、カーの思考が今も切実なものとして私たちの眼前によみがえってきました。カーの立ち位置とカーをとりまく歴史的・社会的環境を深く理解してきた近藤先生だからこそなしうることのできた翻訳であると思いました。

多くの人に繰り返し引用されてきた、歴史とは「現在と過去のあいだの対話」という立論にしても、新訳を読むと力点が、歴史家と事実のあいだの「相互作用の絶えまないプロセス」と、現在と過去の「終わりのない」対話という、歴史を探究していくときの苦労の多いプロセス自体に置かれていることがよくわかります。歴史家の仕事が進んでいくときの「繊細で無意識かもしれない変化」を大切にするまなざしと言えます。

さらにカーは、歴史の「客観性」は絶対的なものでないとしても、存在するとします。それは、①歴史家が自分のおかれた社会的歴史的立場に制約された「ものの見方」をこえる能力を持っているかということと(ポジショナリティの自覚と脱構築の力)、②歴史家が未来に投影したビジョンによって過去の洞察を深く耐久性のあるものにする能力を持っているか(未来展望と過去をつなげて探究する力)、にかかっているとカーは論じています。①を価値論的に表現し直したものが②と言えましょう。

カーの見ていたものとは異なる世界に生きている私たちは、さらに考えるべき課題を見出すでしょう。深刻な歴史認識の対立に引き裂かれている私たちは、歴史の「客観性」を未来だけでなく、今ここで吟味する必要性に迫られています。人間の制御力の進歩についてカーは確信していますが、個人の制御力の高まりが必ずしも社会全体の制御力の向上にはつながらず、それゆえ人類の危機がより一層深刻化しているのが、現代世界であるとも言えます。

それでも、カーが本書で説いた、自分たちが歴史に向き合う時の終わることのない対話(現在と過去との対話)と、そのときの未来展望との交錯と絶えざる検証(未来と過去との対話)の重要性は不変だと思います。この「対話」(プロセスの重視)のいとなみは、歴史家だけでなく、歴史教育の場においても大切にされるべきものであると受け止めました。

私は夢中になって読みました。「達意の翻訳」とは、まさにこのような仕事のことを言うのだとしみじみ感じました。

カーの講演の息遣い、何より緊張感あふれる対話性が、新訳で初めてよく理解できました。今まで読んだときには、ゆるやかな配列に思われた六つの講義が、きわめて緊密な構成になっていることにも気づかされました。

清水幾太郎の旧訳(岩波新書青版)を読んだときに、おそらく私を含む多くの人は、「何となくいいことを言っていると思うが、実は何を言いたいのかがわからない」という茫漠たる感触を抱くしかなかったものが、新訳ではクリアな読後感をもつことができます。

たとえば、旧訳が「魚が魚屋の店先で手に入るように、歴史家にとっては、事実は文書や碑文などのうちで手に入れることが出来る」としたものを、新訳では「事実は、歴史家が文書や碑文などから見つけてくる。魚屋の台に並んだ魚みたいなものですね。」と訳しています。もちろんカーは、事実とはそのようなものではないと続けます。イメージの喚起力の差は決定的に違います。

あるいは、清水が繰り返し(環境に対する)「支配力」と訳していたmasterについて、新訳では「制御力」という日本語をあてることで、カーの思考が今も切実なものとして私たちの眼前によみがえってきました。カーの立ち位置とカーをとりまく歴史的・社会的環境を深く理解してきた近藤先生だからこそなしうることのできた翻訳であると思いました。

多くの人に繰り返し引用されてきた、歴史とは「現在と過去のあいだの対話」という立論にしても、新訳を読むと力点が、歴史家と事実のあいだの「相互作用の絶えまないプロセス」と、現在と過去の「終わりのない」対話という、歴史を探究していくときの苦労の多いプロセス自体に置かれていることがよくわかります。歴史家の仕事が進んでいくときの「繊細で無意識かもしれない変化」を大切にするまなざしと言えます。

さらにカーは、歴史の「客観性」は絶対的なものでないとしても、存在するとします。それは、①歴史家が自分のおかれた社会的歴史的立場に制約された「ものの見方」をこえる能力を持っているかということと(ポジショナリティの自覚と脱構築の力)、②歴史家が未来に投影したビジョンによって過去の洞察を深く耐久性のあるものにする能力を持っているか(未来展望と過去をつなげて探究する力)、にかかっているとカーは論じています。①を価値論的に表現し直したものが②と言えましょう。

カーの見ていたものとは異なる世界に生きている私たちは、さらに考えるべき課題を見出すでしょう。深刻な歴史認識の対立に引き裂かれている私たちは、歴史の「客観性」を未来だけでなく、今ここで吟味する必要性に迫られています。人間の制御力の進歩についてカーは確信していますが、個人の制御力の高まりが必ずしも社会全体の制御力の向上にはつながらず、それゆえ人類の危機がより一層深刻化しているのが、現代世界であるとも言えます。

それでも、カーが本書で説いた、自分たちが歴史に向き合う時の終わることのない対話(現在と過去との対話)と、そのときの未来展望との交錯と絶えざる検証(未来と過去との対話)の重要性は不変だと思います。この「対話」(プロセスの重視)のいとなみは、歴史家だけでなく、歴史教育の場においても大切にされるべきものであると受け止めました。

「過半数はストレーターではないことを見つめて」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月09日16:25

今日は、2年生の「産業社会と人間」という総合学科ならではの科目で、校長自ら授業をしました。1年に1回は、それぞれの学年で「キャリアデザイン」を考えてもらう校長特別授業をするようにしています。

2年生対象なので「キャリアデザインを考える・発展編」と題しました。

私は、高校でよくありがちな進路指導を変革したいと考えています。早くに目標を定めて努力をすれば夢がかなうなどといったことは、「そういう場合もあるよね」くらいのもの。人生の目標と言うのは、生きていく中で様々な人と出会い、自分自身が成長していくにつれて、刻々と変化していくものなのです。

高校時代につくってほしいのは、どんなふうに人々の幸せと自分がつながるかの「人生のスタンス」です。

今日は、現実的な統計の話から始めました。正規雇用の労働者の生涯賃金が、男性と女性とでなぜこんなに違うのか。高卒と大卒でどのくらい違うのか。非正規雇用の労働者との差はどれくらいか。その一方で、お金に換算できない幸せとは何なのか…などを考えました。

そしてYouTubeの動画「高校生が100にんいるむら」を紹介しました。なかなかよくできている動画で、高校中退者、卒業時の無業者、進学就職後に退学・離職した者などを積算していくと、100人中56人(!)は、何らかの形で「ストレートな進路」を描いていないというわけです。まさに人生とはそうであって、だからこそ「人生のスタンス」を大切にして、頭の片隅でお金のことは意識しつつ、生きることの試行錯誤を重ねて行こうね…と語りかけたのでした。

人生は試行錯誤、迷路のようなもの。でも生きることは喜びと感動が待っています。

「進路指導」というよりも「キャリアデザインを一緒に考える」高校を目指したいと思います。

2年生対象なので「キャリアデザインを考える・発展編」と題しました。

私は、高校でよくありがちな進路指導を変革したいと考えています。早くに目標を定めて努力をすれば夢がかなうなどといったことは、「そういう場合もあるよね」くらいのもの。人生の目標と言うのは、生きていく中で様々な人と出会い、自分自身が成長していくにつれて、刻々と変化していくものなのです。

高校時代につくってほしいのは、どんなふうに人々の幸せと自分がつながるかの「人生のスタンス」です。

今日は、現実的な統計の話から始めました。正規雇用の労働者の生涯賃金が、男性と女性とでなぜこんなに違うのか。高卒と大卒でどのくらい違うのか。非正規雇用の労働者との差はどれくらいか。その一方で、お金に換算できない幸せとは何なのか…などを考えました。

そしてYouTubeの動画「高校生が100にんいるむら」を紹介しました。なかなかよくできている動画で、高校中退者、卒業時の無業者、進学就職後に退学・離職した者などを積算していくと、100人中56人(!)は、何らかの形で「ストレートな進路」を描いていないというわけです。まさに人生とはそうであって、だからこそ「人生のスタンス」を大切にして、頭の片隅でお金のことは意識しつつ、生きることの試行錯誤を重ねて行こうね…と語りかけたのでした。

人生は試行錯誤、迷路のようなもの。でも生きることは喜びと感動が待っています。

「進路指導」というよりも「キャリアデザインを一緒に考える」高校を目指したいと思います。

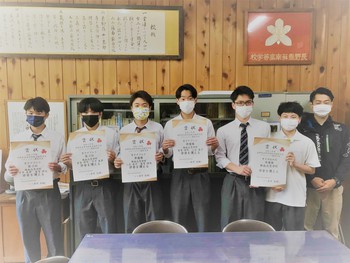

「バドミントン部が全国大会・北信越大会への出場をきめる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月08日15:47

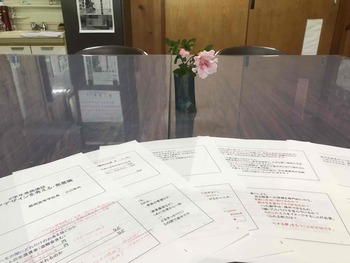

高体連インターハイ予選の長野県大会が先週末から今週にかけて開催され、本校のバドミントン部の男子が、団体戦準優勝で県代表となり、北信越大会に出場することになりました。

また、男子ダブルスの三石・有賀詩ペアが同じく準優勝で県代表となり、全国大会に出場することになりました。全国大会は徳島県の吉野川市が会場になります。ともに県代表としてさらに大きな大会に進むことになった彼らに、心からの拍手を贈りたいと思います。

県大会に出場したメンバーが、校長室に報告に来てくれました。

北信越大会は7月17日~18日なので、もう10日後です。それでも限りある時間を精一杯有効に使いながら、彼らはまだまだ進化を続けていくでしょう。

あらためて、保護者の皆様にもお祝いを申し上げるとともに、社会体育でご支援をいただいているコーチの皆様、下宿の皆様、南木曽町の皆様、そして三石コーチに深く御礼を申し上げます。

また、男子ダブルスの三石・有賀詩ペアが同じく準優勝で県代表となり、全国大会に出場することになりました。全国大会は徳島県の吉野川市が会場になります。ともに県代表としてさらに大きな大会に進むことになった彼らに、心からの拍手を贈りたいと思います。

県大会に出場したメンバーが、校長室に報告に来てくれました。

北信越大会は7月17日~18日なので、もう10日後です。それでも限りある時間を精一杯有効に使いながら、彼らはまだまだ進化を続けていくでしょう。

あらためて、保護者の皆様にもお祝いを申し上げるとともに、社会体育でご支援をいただいているコーチの皆様、下宿の皆様、南木曽町の皆様、そして三石コーチに深く御礼を申し上げます。

「カフェは世界を広げる窓」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月07日19:03

今日は、長野市への出張の帰り道、休日出勤の振替を取得して、以前から行こうと思っていた木曽町のカフェに行きました。

PTA連合会の子育て委員長として、小中の保護者の皆さんが木曽の二つの高校を訪問するという画期的な企画を実現してくださった千村さんが、木曽町の中心地にギャラリー・カフェを開店されたのです。

お店の名前は、SOMA(そま)。林業にかかわる人々を指す杣人に因んでいます。空き家をリノベーションして見事に美しい空間にして、木曽出身であったり、木曽で活動したりしている作家の工芸作品や美術作品が展示されています。

「カフェ併設のギャラリーだと誰もが気軽にアートにふれられますから」と千村さん。今日の私は、ケーキセットを注文したのですが、カップもお皿もすべて作家さんの作品で、とても贅沢なひとときを楽しみました。

そして展示されている「開高窯」の中村さんの作品(マグカップ)を購入しました。明日からの職場でのコーヒーがより一層楽しめるでしょう。夜空をイメージできる美しいカップなのです。

近世のヨーロッパ社会でカフェ(コーヒーハウス)が誕生した時、人々は活字にふれ、他者と語り合い、新しい市民文化がうまれました。カフェは世界が広がる窓でした。

わが木曽谷に生まれた現代のカフェは、木曽で生きる人々のすばらしさを再発見し、この地で生きることの幸せを再確認することで、やはり私たちの世界を広げてくれる窓なのです。

SOMAさんのチャレンジを心から応援したいと思います。

PTA連合会の子育て委員長として、小中の保護者の皆さんが木曽の二つの高校を訪問するという画期的な企画を実現してくださった千村さんが、木曽町の中心地にギャラリー・カフェを開店されたのです。

お店の名前は、SOMA(そま)。林業にかかわる人々を指す杣人に因んでいます。空き家をリノベーションして見事に美しい空間にして、木曽出身であったり、木曽で活動したりしている作家の工芸作品や美術作品が展示されています。

「カフェ併設のギャラリーだと誰もが気軽にアートにふれられますから」と千村さん。今日の私は、ケーキセットを注文したのですが、カップもお皿もすべて作家さんの作品で、とても贅沢なひとときを楽しみました。

そして展示されている「開高窯」の中村さんの作品(マグカップ)を購入しました。明日からの職場でのコーヒーがより一層楽しめるでしょう。夜空をイメージできる美しいカップなのです。

近世のヨーロッパ社会でカフェ(コーヒーハウス)が誕生した時、人々は活字にふれ、他者と語り合い、新しい市民文化がうまれました。カフェは世界が広がる窓でした。

わが木曽谷に生まれた現代のカフェは、木曽で生きる人々のすばらしさを再発見し、この地で生きることの幸せを再確認することで、やはり私たちの世界を広げてくれる窓なのです。

SOMAさんのチャレンジを心から応援したいと思います。

「今年度の学校紹介パンフレットが完成する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2022年06月06日17:47

今年度の中学3年生に配布する蘇南高校のパンフレットが刷り上がりました。

昨年度からページ数を増やして、本校の豊かな学びの内容を詳しくお伝えできるようにしています。今年度は、さらに、なるべく多くの卒業生のメッセージを盛り込むようにしました。中学生の皆さんが、自分と同じ中学校の卒業生の声を読めるようにしてみたのです。

おそらく進化している本校の姿を見てもらえるようになっているのではないかと思っています。

現在は、学校紹介ビデオの作成を並行して行っています。

パンフレットにしてもビデオにしても、教職員が企画をたてて議論し合い、よりよいものを目指して頑張っています。生徒に負けないように教職員も「探究」をしているのです。

是非、多くの皆さんにご覧いただければ幸いです。

昨年度からページ数を増やして、本校の豊かな学びの内容を詳しくお伝えできるようにしています。今年度は、さらに、なるべく多くの卒業生のメッセージを盛り込むようにしました。中学生の皆さんが、自分と同じ中学校の卒業生の声を読めるようにしてみたのです。

おそらく進化している本校の姿を見てもらえるようになっているのではないかと思っています。

現在は、学校紹介ビデオの作成を並行して行っています。

パンフレットにしてもビデオにしても、教職員が企画をたてて議論し合い、よりよいものを目指して頑張っています。生徒に負けないように教職員も「探究」をしているのです。

是非、多くの皆さんにご覧いただければ幸いです。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長