「世界には『記憶の地層』がある」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月30日22:41

本日から蘇南高校は、2学期制の後期となりました。1年間の折り返し地点です。

朝、「終始業式」を文化祭以来の全校集会の形で行い、交代する職員の離任式・新任式、英検に合格した生徒の表彰式とともに、校長講話をしました。

テーマは、「世界には『記憶の地層』がある」としました。冒頭の部分は、こうです。

「大地にそれぞれの時代の土砂が堆積した地層があるように、この世界には、実はそれぞれの時代の人々が生きた痕跡、記憶が積み重なっています。その記憶は、ときにはっきり目に見えるものになっていて、それが芸術作品だったり、社会の制度や法律だったり、あるいは建造物だったりします。私は、それを『記憶の地層』と呼んでいます。

この蘇南高校のまわりの建築物を見てみましょう。南木曽町を歩いていて、目にとびこんでくる桃介橋について、なぜこんなに目立つのかを考えたことがありますか。」

こうして、桃介橋、木曽川の発電所群、桃介記念館(旧山荘)の建築史的意義とともに、ここを舞台に活躍した福澤桃介と川上貞奴の生き方をたどりました。

何気なく見ている、いや、実はあまり見ていない風景を「記憶の地層」ととらえて、そこにはどのような人々の思いとか喜び、哀しみが地層のように堆積しているのかを読み解いていくと、世界の風景が一変すると思うのです。

近代日本の電源開発を行った福澤桃介が1929年に書いた論説では、武力による世界征服など現代では成功するわけがないと論じています。世界各地で舞台に立った川上貞奴は、ここ南木曽の山荘からダムの建設現場をオートバイで走り回り、社会の中で自立して生きていく女性の姿を体現しました。そして南木曽町は、朽ち果てた桃介橋を破壊せずに、精密な補修・補強工事を施して未来につなぐ決断をしました。

木曽谷の地で学ぶということは、こうした過去に生きた人々の「記憶の地層」の上で学ぶことです。そして、自分がこれからどのような「記憶の地層」を後世に残すのかを考えていくことです。

そんな「記憶の地層」と自分との関係について、生徒に考えてほしいと思い、講話を組み立てました。何度も各地に足を運んで写真をとり、多くの文献を読み、関係者に取材を重ねての今日でした。ちなみに、私の発想のもとには、フランスの歴史家ピエール・ノラが編纂した一大プロジェクト『記憶の場』(邦訳は全3巻、岩波書店)があります。

真摯に私の話を聞いている生徒の姿を目の当たりにして、ずっと伝えたかったことを形にできてよかったと、今宵は小さな充実感を抱いています。

朝、「終始業式」を文化祭以来の全校集会の形で行い、交代する職員の離任式・新任式、英検に合格した生徒の表彰式とともに、校長講話をしました。

テーマは、「世界には『記憶の地層』がある」としました。冒頭の部分は、こうです。

「大地にそれぞれの時代の土砂が堆積した地層があるように、この世界には、実はそれぞれの時代の人々が生きた痕跡、記憶が積み重なっています。その記憶は、ときにはっきり目に見えるものになっていて、それが芸術作品だったり、社会の制度や法律だったり、あるいは建造物だったりします。私は、それを『記憶の地層』と呼んでいます。

この蘇南高校のまわりの建築物を見てみましょう。南木曽町を歩いていて、目にとびこんでくる桃介橋について、なぜこんなに目立つのかを考えたことがありますか。」

こうして、桃介橋、木曽川の発電所群、桃介記念館(旧山荘)の建築史的意義とともに、ここを舞台に活躍した福澤桃介と川上貞奴の生き方をたどりました。

何気なく見ている、いや、実はあまり見ていない風景を「記憶の地層」ととらえて、そこにはどのような人々の思いとか喜び、哀しみが地層のように堆積しているのかを読み解いていくと、世界の風景が一変すると思うのです。

近代日本の電源開発を行った福澤桃介が1929年に書いた論説では、武力による世界征服など現代では成功するわけがないと論じています。世界各地で舞台に立った川上貞奴は、ここ南木曽の山荘からダムの建設現場をオートバイで走り回り、社会の中で自立して生きていく女性の姿を体現しました。そして南木曽町は、朽ち果てた桃介橋を破壊せずに、精密な補修・補強工事を施して未来につなぐ決断をしました。

木曽谷の地で学ぶということは、こうした過去に生きた人々の「記憶の地層」の上で学ぶことです。そして、自分がこれからどのような「記憶の地層」を後世に残すのかを考えていくことです。

そんな「記憶の地層」と自分との関係について、生徒に考えてほしいと思い、講話を組み立てました。何度も各地に足を運んで写真をとり、多くの文献を読み、関係者に取材を重ねての今日でした。ちなみに、私の発想のもとには、フランスの歴史家ピエール・ノラが編纂した一大プロジェクト『記憶の場』(邦訳は全3巻、岩波書店)があります。

真摯に私の話を聞いている生徒の姿を目の当たりにして、ずっと伝えたかったことを形にできてよかったと、今宵は小さな充実感を抱いています。

「紅葉に彩られながらテスト返却をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月29日19:09

朝晩の冷え込みが一気に深まってきたので、校舎のまわりの植栽の紅葉が、彩あざやかになってきました。朝陽をあびたとき、真昼、夕暮れ時というように、一日の中でも様々な色あいの変化が楽しめます。

本日は、第3回定期考査の答案返却のための特別編成授業の2日めです。授業冒頭の何とも言えない騒がしさ(答案を手にした時の歓声or落胆の叫び・・・そこまで叫ばなくてもよかろうに…)が、答案返却の授業ならではのものです。しばらくたつと一気に落ち着いて、普段の授業風景になります。

先ほど、3年生の共通テスト出願の最終打ち合わせをしました。慣例により、「大安」の日に郵便局に持っていくことにします。

この彩豊かな秋の景色を十分に楽しむこともできず、必死に受験勉強や就職試験の準備をしている3年生の姿を見て、私たち教員も精一杯応援しようと思う今日この頃です。

本日は、第3回定期考査の答案返却のための特別編成授業の2日めです。授業冒頭の何とも言えない騒がしさ(答案を手にした時の歓声or落胆の叫び・・・そこまで叫ばなくてもよかろうに…)が、答案返却の授業ならではのものです。しばらくたつと一気に落ち着いて、普段の授業風景になります。

先ほど、3年生の共通テスト出願の最終打ち合わせをしました。慣例により、「大安」の日に郵便局に持っていくことにします。

この彩豊かな秋の景色を十分に楽しむこともできず、必死に受験勉強や就職試験の準備をしている3年生の姿を見て、私たち教員も精一杯応援しようと思う今日この頃です。

「さむしろにころもかたしきぬばたまの」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月28日20:51

この土日は、学校で仕事をするとともに、南木曽町の中でかねてから訪れてみたかった場所を訪ねてみました。その一つが、与川地区の古典庵跡です。

南木曽町の前身であった読書村は、与川村(よ)・三留野村(み)・柿其村(かき)の3村が合併して成立した村でした。このうち与川地区は、中山道が大桑村の野尻からここを経由して三留野に通じていたわけですが、現在では国道19号などの主要幹線から大きく東に外れています。

国道19号を大桑村方面に北上し、途中「与川入口」と書かれた小さな標識で右折すると、いきなり与川発電所を巻くように細い急な登り坂があり、それを抜けると細いながらも快適な谷すじの道が続きます。・・・と、急に視界が開け、開けた小さな谷の田園風景が広がるではありませんか。「おお!」と思わず、声をあげてしまいました。

しばらく集落の中を走ると、やがて小高い丘の上に古典庵跡の公園がありました。登ってみて、また、「なんと!」と感動の声が出てしまいます。眼下には黄金の稲穂が揺れ、正面の山々の上に秋の突き抜けるような青空と天に登りつめるような雲が広がります。

18世紀の後半、つまり江戸時代中期に、あの良寛さんが、ここで見る月に感動して歌を詠んだこともあり、与川から眺める月が「木曽八景」に数えられています。よく与川から見る月は、山間で空が小さいがために、相対的に大きく、美しく見えるのだと言われていますが、ここの月の魅力の原因はそれだけではないのでしょう。

木曽路にて

狭筵(さむしろ)に 衣片敷き(ころもかたしき) ぬばたまの

小夜(さよ)ふけ方の月を見るかも

良寛

月を見る自分の側がただの「小さいいのち」として存在しているから、月の美しさが自分にしみ入ってくるのだと思われます。そのとき、この与川の空間は、宇宙そのものなのでしょう。

夢中になって月を眺めていた良寛さんの姿を想像しながら、これを書いている私は、三留野の住宅から秋の美しい木曽谷の月を楽しんでいます。

南木曽町の前身であった読書村は、与川村(よ)・三留野村(み)・柿其村(かき)の3村が合併して成立した村でした。このうち与川地区は、中山道が大桑村の野尻からここを経由して三留野に通じていたわけですが、現在では国道19号などの主要幹線から大きく東に外れています。

国道19号を大桑村方面に北上し、途中「与川入口」と書かれた小さな標識で右折すると、いきなり与川発電所を巻くように細い急な登り坂があり、それを抜けると細いながらも快適な谷すじの道が続きます。・・・と、急に視界が開け、開けた小さな谷の田園風景が広がるではありませんか。「おお!」と思わず、声をあげてしまいました。

しばらく集落の中を走ると、やがて小高い丘の上に古典庵跡の公園がありました。登ってみて、また、「なんと!」と感動の声が出てしまいます。眼下には黄金の稲穂が揺れ、正面の山々の上に秋の突き抜けるような青空と天に登りつめるような雲が広がります。

18世紀の後半、つまり江戸時代中期に、あの良寛さんが、ここで見る月に感動して歌を詠んだこともあり、与川から眺める月が「木曽八景」に数えられています。よく与川から見る月は、山間で空が小さいがために、相対的に大きく、美しく見えるのだと言われていますが、ここの月の魅力の原因はそれだけではないのでしょう。

木曽路にて

狭筵(さむしろ)に 衣片敷き(ころもかたしき) ぬばたまの

小夜(さよ)ふけ方の月を見るかも

良寛

月を見る自分の側がただの「小さいいのち」として存在しているから、月の美しさが自分にしみ入ってくるのだと思われます。そのとき、この与川の空間は、宇宙そのものなのでしょう。

夢中になって月を眺めていた良寛さんの姿を想像しながら、これを書いている私は、三留野の住宅から秋の美しい木曽谷の月を楽しんでいます。

「つなぐうた~We are the World」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月24日21:39

コロナ臨時休業のなか、蘇南高校にエールの歌を贈ってくださった、シンガーソングライターの小田ルイさんが、YouTubeで感動的な動画を公開しています。

あの不朽の名作「We are the World」に日本語の歌詞をつけて、総勢120名の歌をつなぎ、1本の動画を完成させたのです。この動画のために、いったいどれほどのエネルギーをそそいだのか。それを想像するだけでも胸が熱くなります。

冒頭の歌詞は、こうです。

「命の声が聴こえる/窓と海を越えて/手をあててみて/この胸の奥/今 奏でる時・・・」

YouTubeのページには、次のようなことばが刻まれています。

「この歌を私達が日本語で歌うことは、世界の片隅の物語です。しかし、きっと世界のどこかの片隅につながっていきます。」

今から20年前、松本深志高校の私のクラス2年5組は、合唱コンクールに「We are the World」を歌いました。独唱を担当したのが、クラスでも抜群の歌唱力をもっていた小田さんでした。

そして今、この日本列島で日本語を使って生活している人々の心に届く「We are the World」を小田さんが作り上げたのです。

コロナとのたたかいはまだまだ続きます。人々の経済的な苦しみは日々深まっています。世界の国々の対立も厳しくなるばかり。そういう時代だからこそ、「つなぐうた」を人々に届けるというプロジェクトの意味は、海よりも深いのです。

小田さんに心からの拍手を贈るとともに、私からも皆さんに紹介します。是非、ご覧ください。

https://youtu.be/xLhdX9pAo3Q

あの不朽の名作「We are the World」に日本語の歌詞をつけて、総勢120名の歌をつなぎ、1本の動画を完成させたのです。この動画のために、いったいどれほどのエネルギーをそそいだのか。それを想像するだけでも胸が熱くなります。

冒頭の歌詞は、こうです。

「命の声が聴こえる/窓と海を越えて/手をあててみて/この胸の奥/今 奏でる時・・・」

YouTubeのページには、次のようなことばが刻まれています。

「この歌を私達が日本語で歌うことは、世界の片隅の物語です。しかし、きっと世界のどこかの片隅につながっていきます。」

今から20年前、松本深志高校の私のクラス2年5組は、合唱コンクールに「We are the World」を歌いました。独唱を担当したのが、クラスでも抜群の歌唱力をもっていた小田さんでした。

そして今、この日本列島で日本語を使って生活している人々の心に届く「We are the World」を小田さんが作り上げたのです。

コロナとのたたかいはまだまだ続きます。人々の経済的な苦しみは日々深まっています。世界の国々の対立も厳しくなるばかり。そういう時代だからこそ、「つなぐうた」を人々に届けるというプロジェクトの意味は、海よりも深いのです。

小田さんに心からの拍手を贈るとともに、私からも皆さんに紹介します。是非、ご覧ください。

https://youtu.be/xLhdX9pAo3Q

「きれいに見える場所」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月23日10:56

今日は、第3回定期考査の1日めです。4限目までびっしり組まれていますが、廊下を歩いていると、ここかしこで試験範囲の学習内容についてわからないことを教え合う会話が聞こえてきます。

前期の終わりにあたって校長ギャラリーに写真集の展示を加えました。校長室の本棚にあったものを最近見つけて、思わず感心して読みふけったのです。

松山優介さんの『hair』という写真集です。

本にはさんであった刊行時の新聞報道によると、松山さんは蘇南高校を卒業後、愛知大学、東京ビジュアルアーツ写真学科で学び、集英社スタジオに入社。JHR JAPAN HAIRDRESSER OF THE YEARにて3年連続のグランプリを受賞するなどの活躍をし、初の写真集『hair』を2018年に枻出版社から刊行しました。

『hair』は、すぐれたヘアメイクのポートレイトの写真集で、ひとつひとつの作品の「ヘア」に見事な表情があります。表情というと普通は目鼻立ちから感ずるもので、髪の毛はその引き立て役のように思われがちなのですが、この写真集を見ると、髪の毛自体に素晴らしい表情があります。

なお、11,36,42,55頁の作品は、妹の松山絵美さん(蘇南高校卒業)によるヘアメイクで、兄妹のコラボの作品になっています。

理容店をいとなむ家に生まれた私は、この写真集にすっかり見入っていました。

あとがきで松山さんはこう言っています。「人間って絶対にきれいに見える場所があるんですって。そこを見つけてあげたいという思いがあって、構図を決めて三脚を組んで撮るようにしています。」

人間って絶対にきれいに見える構図がある。この言葉に私は深く共感します。すべての人間が美しいのだという皮膚感覚って、実はヒューマニズムの基礎なのかもしれません。

前期の終わりにあたって校長ギャラリーに写真集の展示を加えました。校長室の本棚にあったものを最近見つけて、思わず感心して読みふけったのです。

松山優介さんの『hair』という写真集です。

本にはさんであった刊行時の新聞報道によると、松山さんは蘇南高校を卒業後、愛知大学、東京ビジュアルアーツ写真学科で学び、集英社スタジオに入社。JHR JAPAN HAIRDRESSER OF THE YEARにて3年連続のグランプリを受賞するなどの活躍をし、初の写真集『hair』を2018年に枻出版社から刊行しました。

『hair』は、すぐれたヘアメイクのポートレイトの写真集で、ひとつひとつの作品の「ヘア」に見事な表情があります。表情というと普通は目鼻立ちから感ずるもので、髪の毛はその引き立て役のように思われがちなのですが、この写真集を見ると、髪の毛自体に素晴らしい表情があります。

なお、11,36,42,55頁の作品は、妹の松山絵美さん(蘇南高校卒業)によるヘアメイクで、兄妹のコラボの作品になっています。

理容店をいとなむ家に生まれた私は、この写真集にすっかり見入っていました。

あとがきで松山さんはこう言っています。「人間って絶対にきれいに見える場所があるんですって。そこを見つけてあげたいという思いがあって、構図を決めて三脚を組んで撮るようにしています。」

人間って絶対にきれいに見える構図がある。この言葉に私は深く共感します。すべての人間が美しいのだという皮膚感覚って、実はヒューマニズムの基礎なのかもしれません。

「淡々とした日常の中の感無量」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月22日15:17

今日、9月22日(火)は秋分の日の祝日ですが、本校は登校日に振り替えて授業を行いました。この4連休の土曜日も授業でしたから、休みは半分の2日だけ。

でもこれでコロナ臨時休校と集中豪雨による休校の授業時間欠損分のうち、オンライン教育でまかないきれなかった分がすべて補われたことになります。今日をもって、本校の教育課程における学習の進度は、年間計画の「予定どおり」となりました。

生徒の皆さんと先生方に、「本当にお疲れさまでした。よく頑張りました。」と一人一人に声をかけたい気分です。日常は淡々と進んでいるのですが、実は感無量のものがあります。

3年の模試における生徒たちの成長を見ても、生徒たちの頑張りを実感しています。

朝晩の冷え込みに秋の深まりを感ずる今日この頃です。学校の窓からのぞむ南木曽岳の森も色づいてきました。

これで本校は、第3回定期考査に入り、来週から「後期」が始まります。多くの感動と喜びにあふれた学期になるよう、「淡々と」頑張りたいと思っています。

でもこれでコロナ臨時休校と集中豪雨による休校の授業時間欠損分のうち、オンライン教育でまかないきれなかった分がすべて補われたことになります。今日をもって、本校の教育課程における学習の進度は、年間計画の「予定どおり」となりました。

生徒の皆さんと先生方に、「本当にお疲れさまでした。よく頑張りました。」と一人一人に声をかけたい気分です。日常は淡々と進んでいるのですが、実は感無量のものがあります。

3年の模試における生徒たちの成長を見ても、生徒たちの頑張りを実感しています。

朝晩の冷え込みに秋の深まりを感ずる今日この頃です。学校の窓からのぞむ南木曽岳の森も色づいてきました。

これで本校は、第3回定期考査に入り、来週から「後期」が始まります。多くの感動と喜びにあふれた学期になるよう、「淡々と」頑張りたいと思っています。

「青いバラについて、工業・英語の教科横断授業をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月19日16:05

今日は土曜日ですが、本校は授業日でした。7月の集中豪雨の際の臨時休校分の代替授業です。第3回定期考査の直前ということもあり、生徒たちは頑張って机に向かっています。

これは昨日のことですが、授業研究月間に合わせて、英語科の西澤先生と工業科の太田先生が、教科横断授業をしました。3年生のコミュニケーション英語Ⅲの授業で、「青いバラ」についての英文を読む際に、遺伝子工学のことをより詳しく学ぶことで、本文の読解を深めていったのです。西澤先生は教務主任ですが、初任の先生方と連携して、色々な教科連携授業に挑戦しているので、私も毎回感心させられます。

授業のクライマックスとして、本物の「青いバラ」が登場しました。「黒いバラ」も「レインボーカラーのバラ」もあります。これは圧巻でした。こうしたバラを美しいと見るか、それとも何かしあわせではないと見るか、それが英文のテーマでした。そしてこれを作り出す工業技術のことも生徒はしっかり学んでいます。

「わあ、すごい」と生徒たちはバラのまわりに集まり、美に対する感動と、それとともに違和感を抱きながら、複雑な思いとともにバラを見つめて、授業が終わりました。

余韻のある授業って、いいですよね。余韻は、心が動くから生まれるのです。

これは昨日のことですが、授業研究月間に合わせて、英語科の西澤先生と工業科の太田先生が、教科横断授業をしました。3年生のコミュニケーション英語Ⅲの授業で、「青いバラ」についての英文を読む際に、遺伝子工学のことをより詳しく学ぶことで、本文の読解を深めていったのです。西澤先生は教務主任ですが、初任の先生方と連携して、色々な教科連携授業に挑戦しているので、私も毎回感心させられます。

授業のクライマックスとして、本物の「青いバラ」が登場しました。「黒いバラ」も「レインボーカラーのバラ」もあります。これは圧巻でした。こうしたバラを美しいと見るか、それとも何かしあわせではないと見るか、それが英文のテーマでした。そしてこれを作り出す工業技術のことも生徒はしっかり学んでいます。

「わあ、すごい」と生徒たちはバラのまわりに集まり、美に対する感動と、それとともに違和感を抱きながら、複雑な思いとともにバラを見つめて、授業が終わりました。

余韻のある授業って、いいですよね。余韻は、心が動くから生まれるのです。

「全国の先生方と教育の『これから』を対話する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月18日21:13

今日は、ベネッセさんの企画した「教育の『これから』を考えるオンライン・ワークショップ」の講師をつとめさせていただきました。

ベネッセ教育総合研究所が発行する『VIEW21 高校版・8月号』で、蘇南高校の取組を取り上げていただいたわけですが、その記事を読んでいただいた方々で、さらにコロナ時代の教育実践について語り合ってみたいという方を募集して、オンライン・ワークショップを実施していただいたわけなのです。

金曜日の午後という忙しい時間帯にもかかわらず、北は北海道から南は熊本県まで、多くの先生方に参加していただき、私の方がたくさんの勉強をする機会になりました。WEB会議が日常生活化したことで、全国の先生方と対話できる幸せをかみしめています。

対話のテーマは二つあって、①コロナ臨時休校のなかで生徒の持っている力について気付いたことは何だろうかということと、②その気づきをもとにどのような学校の改革を考えているだろうかということです。

多くの先生方が、生徒が工夫を重ねて学ぼうとしている姿を目の当たりにし、また、教員と生徒、生徒と生徒のあいだの双方向のやり取りの中で学びが進められることの大切さを実感していることがわかりました。やっぱり、みんな、同じだったんですね。

学校再開後にも双方向のつながりの中でどのように学びを展開するかが大切ですし、生徒が指示待ちではなく自ら工夫を重ねて学ぶことを一層後押ししていくことも大切なのでしょう。

危機の時代には、今まで「こうだ」と見えていたもの(物事の見え方=星座構造)が大きく動揺して崩れ、個々の要素がバラバラになる(モナド化する)。そのときに個々の要素の可能性がくっきりと見えてきて、新しい物事の構造化のあり方が想像できるようになる。20世紀前半のドイツの思想家ベンヤミンを引用しながら、今、私たちが気付いた「つながりの大切さ」「一瞬一瞬のかけがえのなさ」を学校の一番大切な土台にしたいということを、まとめとさせていただきました。

蘇南高校から全国の先生方と新たなつながりを作れたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。

ベネッセ教育総合研究所が発行する『VIEW21 高校版・8月号』で、蘇南高校の取組を取り上げていただいたわけですが、その記事を読んでいただいた方々で、さらにコロナ時代の教育実践について語り合ってみたいという方を募集して、オンライン・ワークショップを実施していただいたわけなのです。

金曜日の午後という忙しい時間帯にもかかわらず、北は北海道から南は熊本県まで、多くの先生方に参加していただき、私の方がたくさんの勉強をする機会になりました。WEB会議が日常生活化したことで、全国の先生方と対話できる幸せをかみしめています。

対話のテーマは二つあって、①コロナ臨時休校のなかで生徒の持っている力について気付いたことは何だろうかということと、②その気づきをもとにどのような学校の改革を考えているだろうかということです。

多くの先生方が、生徒が工夫を重ねて学ぼうとしている姿を目の当たりにし、また、教員と生徒、生徒と生徒のあいだの双方向のやり取りの中で学びが進められることの大切さを実感していることがわかりました。やっぱり、みんな、同じだったんですね。

学校再開後にも双方向のつながりの中でどのように学びを展開するかが大切ですし、生徒が指示待ちではなく自ら工夫を重ねて学ぶことを一層後押ししていくことも大切なのでしょう。

危機の時代には、今まで「こうだ」と見えていたもの(物事の見え方=星座構造)が大きく動揺して崩れ、個々の要素がバラバラになる(モナド化する)。そのときに個々の要素の可能性がくっきりと見えてきて、新しい物事の構造化のあり方が想像できるようになる。20世紀前半のドイツの思想家ベンヤミンを引用しながら、今、私たちが気付いた「つながりの大切さ」「一瞬一瞬のかけがえのなさ」を学校の一番大切な土台にしたいということを、まとめとさせていただきました。

蘇南高校から全国の先生方と新たなつながりを作れたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。

「満洲移民の歴史と『いま』をつなぐ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月17日21:19

今日は、ロングホームルームの時間を使って、「平和と人権」について生徒の皆さんに考えてもらいました。私が講師になり、パワーポイントを使いながら全校放送という形で講話をし、生徒たちには考えたことをアウトプットしてもらいました。

題して「未来をつくるために」。アジア・太平洋戦争の「終戦」からこぼれ落ちた人々を見つめながら、「いま」を考えるという話の組み立てです。アウトラインは以下のとおり。(後日、ホームページに講演録をアップします。)

(1)1945年8月15日は、「終戦」として記憶されているが、その日以降も戦争状態が終わらなかった人々がいる。日本領だった南サハリンの人々はソ連軍の攻撃の中を逃げまどい、真岡郵便局の電話交換手の女性9名が集団自決をした。彼ら・彼女らは、「忘れられた人々」である。私たちの社会には多くの「忘れられた人々」がいないか、考えてほしい。原爆の被爆者は救済されたのか。原発事故の避難者は帰還できたのか。「新しい生活様式」はすべての職業に可能なのか。

(2)8月15日が「終戦」にならなかった、もうひとつの代表例に、満洲移民がある。下伊那郡河野村の開拓団は、老人・女性・子どもだけが村に残され、敗戦による逃避行のなかで集団自決にいたった。一方、木曽郡読書村・吾妻村(現南木曽町)から満洲にわたった863名の移民たちの6割は、中国大陸で死亡した。大勢の犠牲を出したなかで、それでも必死に生きのびた人たちがいる。そのなかの一人、可児力一郎さんは、何人かの中国人のやさしさに救われて、帰国後は日中の架橋になろうと奮闘してきた。可児さんの軌跡を振り返ると、「どんな状況下でも何かできることがある」、そして「やさしさこそが未来をつくる」…そう言えるのではないか。

実は今日は、現在88歳になる可児さんに来ていただいていました。ここで放送室のマイクをバトンタッチして、可児さんから蘇南高校の生徒へのメッセージです。

(3)自分の人生を振り返って、ふたつのことを考えている。ひとつは、先生と生徒の関係は、親子のようだということ。ふたつめは、「風雪の苦しみを経験した寒梅は、春になるといっぱいの花の香りをたてる」という中国のことわざのように、苦労を積み上げてこそ幸せをつかめるということ。このふたつのことを、皆さんに心を込めて贈る。

以上が、20分の私と可児さんのリレートークでした。可児さんのお宅に私が伺って、戦争体験を伺い、次には可児さんが校長室に来て、私の平和人権教育の構想を聞いてくださり、スクラムを組んでの今日の講話でした。この講話は、私と可児さんの「対話」によってつくりだされたものです。

戦争体験者の高齢化が進む中、体験者が単独で語ることから、「次の世代」との対話によって記憶の継承を目指す新しいスタイルを生み出したかったのでした。

「語り」から「対話」へのモデルチェンジです。

題して「未来をつくるために」。アジア・太平洋戦争の「終戦」からこぼれ落ちた人々を見つめながら、「いま」を考えるという話の組み立てです。アウトラインは以下のとおり。(後日、ホームページに講演録をアップします。)

(1)1945年8月15日は、「終戦」として記憶されているが、その日以降も戦争状態が終わらなかった人々がいる。日本領だった南サハリンの人々はソ連軍の攻撃の中を逃げまどい、真岡郵便局の電話交換手の女性9名が集団自決をした。彼ら・彼女らは、「忘れられた人々」である。私たちの社会には多くの「忘れられた人々」がいないか、考えてほしい。原爆の被爆者は救済されたのか。原発事故の避難者は帰還できたのか。「新しい生活様式」はすべての職業に可能なのか。

(2)8月15日が「終戦」にならなかった、もうひとつの代表例に、満洲移民がある。下伊那郡河野村の開拓団は、老人・女性・子どもだけが村に残され、敗戦による逃避行のなかで集団自決にいたった。一方、木曽郡読書村・吾妻村(現南木曽町)から満洲にわたった863名の移民たちの6割は、中国大陸で死亡した。大勢の犠牲を出したなかで、それでも必死に生きのびた人たちがいる。そのなかの一人、可児力一郎さんは、何人かの中国人のやさしさに救われて、帰国後は日中の架橋になろうと奮闘してきた。可児さんの軌跡を振り返ると、「どんな状況下でも何かできることがある」、そして「やさしさこそが未来をつくる」…そう言えるのではないか。

実は今日は、現在88歳になる可児さんに来ていただいていました。ここで放送室のマイクをバトンタッチして、可児さんから蘇南高校の生徒へのメッセージです。

(3)自分の人生を振り返って、ふたつのことを考えている。ひとつは、先生と生徒の関係は、親子のようだということ。ふたつめは、「風雪の苦しみを経験した寒梅は、春になるといっぱいの花の香りをたてる」という中国のことわざのように、苦労を積み上げてこそ幸せをつかめるということ。このふたつのことを、皆さんに心を込めて贈る。

以上が、20分の私と可児さんのリレートークでした。可児さんのお宅に私が伺って、戦争体験を伺い、次には可児さんが校長室に来て、私の平和人権教育の構想を聞いてくださり、スクラムを組んでの今日の講話でした。この講話は、私と可児さんの「対話」によってつくりだされたものです。

戦争体験者の高齢化が進む中、体験者が単独で語ることから、「次の世代」との対話によって記憶の継承を目指す新しいスタイルを生み出したかったのでした。

「語り」から「対話」へのモデルチェンジです。

「校長、美術の時間のモデルになる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2020年09月16日20:24

本校の昇降口ロビーには、美術の授業で創作された作品がさまざまに展示されています。春にはろくろを回して制作した木工作品が並びましたし、夏には今はやりの「アマビエ」を描いたフラッグが吊るされて、なかなかに壮観でした。

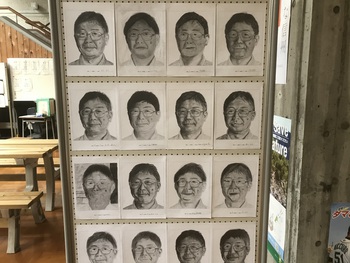

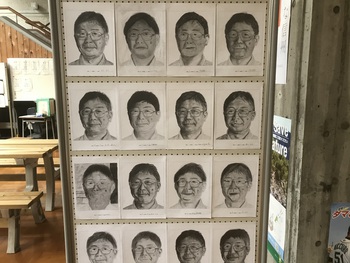

それで、先日から私の目をくぎ付けにした作品が、展示されています。

小川、小川、小川、小川、小川、小川、そしてまた小川・・・と、まるで草間彌生のパンプキンのように、「小川」が無限に増殖して展示されたのでした。(なぜか、私には罪責の念がわいてきています。)校長が美術のデッサンの授業のさいのモデルになったというわけなのです。

モデルを依頼する資金はないが、適度に人生の辛酸をなめた陰影のある表情のモデルがほしい…と、美術の吉田先生が思ったか思わなかったかは、わかりません。とにかく吉田先生に命じられるがまま、何枚かの写真を撮られて、それで私のモデル・デビューが決まりました。

そして、今は、ただただ、私を丁寧にデッサンしてくれた蘇南高校の生徒の皆さんに対する感謝の思いでいっぱいです。

もうひとつ気づいたことがあります。まさに十人十色で私の表情はさまざまです。同じモデルを見ても、これほど描き方が違うのです。小川を見る生徒一人一人のまなざし、心の中にあることは、それぞれかけがえのない独自のものなのです。

学校は、画一的な学びではなく、多様性を尊重できる学びを保障しなければならない、とつくづく思いました。

それで、先日から私の目をくぎ付けにした作品が、展示されています。

小川、小川、小川、小川、小川、小川、そしてまた小川・・・と、まるで草間彌生のパンプキンのように、「小川」が無限に増殖して展示されたのでした。(なぜか、私には罪責の念がわいてきています。)校長が美術のデッサンの授業のさいのモデルになったというわけなのです。

モデルを依頼する資金はないが、適度に人生の辛酸をなめた陰影のある表情のモデルがほしい…と、美術の吉田先生が思ったか思わなかったかは、わかりません。とにかく吉田先生に命じられるがまま、何枚かの写真を撮られて、それで私のモデル・デビューが決まりました。

そして、今は、ただただ、私を丁寧にデッサンしてくれた蘇南高校の生徒の皆さんに対する感謝の思いでいっぱいです。

もうひとつ気づいたことがあります。まさに十人十色で私の表情はさまざまです。同じモデルを見ても、これほど描き方が違うのです。小川を見る生徒一人一人のまなざし、心の中にあることは、それぞれかけがえのない独自のものなのです。

学校は、画一的な学びではなく、多様性を尊重できる学びを保障しなければならない、とつくづく思いました。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長