「本校の実践報告をたくさんの先生に聞いていただく」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月18日20:38

今日の夕方、WEB会議にて今年度取り組んできた本校の授業づくりの実践報告をしました。以前に工業教頭会で私が実践報告をした内容について、もっと開かれた場でやってほしいというお声をいただき、今日の機会となりました。

私どもも驚くほどの60名以上の先生方につながっていただきました。拙い報告を聞いてくださった先生方、本当にありがとうございました。

コロナ臨時休校を乗り越えて頑張った生徒の努力を「テスト」ではなくて「生徒自身の振り返りと教員のコメント」(=アセスメント)という形で丁寧に評価しようとしたことがきっかけで、アセスメントをそのまま継続して、生徒を多面的に評価しようということになっています。

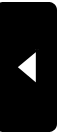

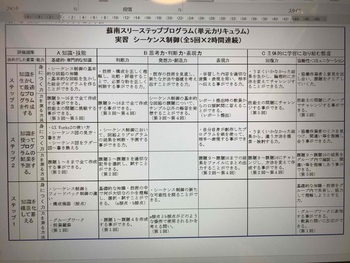

全国工業高校長協会の研究実践校となったことで、授業で身に着ける力を生徒と共有し、単元の終わりにどんな成果があったのかを生徒とリフレクションする「振り返りシート」(ルーブリック)を工業科の藤城先生が開発し、さまざまな先生が試しています。

大事な点は、「文部科学省が命じたから」「県教委が命じたから」教育をするのではなくて、自分たちが今の教育を「さらによくしよう」と努力していくこと(ダメなものを大ナタふるって大改革するという感覚は私にはない)であり、その努力が「たまたま」3観点評価に十分対応できた…というようになりたいと思うのです。

そしてもうひとつ大切なことは、評価というのは、ある角度から人間を見つめることですから、よくよく慎重にならなければならない。自分たちが横暴なことをしているのではないかということをたえず点検していかなければならない。

そのうえで、学びの成果を生徒と共有し、生徒に「すばらしいよ」と声をかけられるよう、私たちは「生徒の具体的な学び」に対して、丁寧な評価ができるような学校になりたいと思うのです。

私どもも驚くほどの60名以上の先生方につながっていただきました。拙い報告を聞いてくださった先生方、本当にありがとうございました。

コロナ臨時休校を乗り越えて頑張った生徒の努力を「テスト」ではなくて「生徒自身の振り返りと教員のコメント」(=アセスメント)という形で丁寧に評価しようとしたことがきっかけで、アセスメントをそのまま継続して、生徒を多面的に評価しようということになっています。

全国工業高校長協会の研究実践校となったことで、授業で身に着ける力を生徒と共有し、単元の終わりにどんな成果があったのかを生徒とリフレクションする「振り返りシート」(ルーブリック)を工業科の藤城先生が開発し、さまざまな先生が試しています。

大事な点は、「文部科学省が命じたから」「県教委が命じたから」教育をするのではなくて、自分たちが今の教育を「さらによくしよう」と努力していくこと(ダメなものを大ナタふるって大改革するという感覚は私にはない)であり、その努力が「たまたま」3観点評価に十分対応できた…というようになりたいと思うのです。

そしてもうひとつ大切なことは、評価というのは、ある角度から人間を見つめることですから、よくよく慎重にならなければならない。自分たちが横暴なことをしているのではないかということをたえず点検していかなければならない。

そのうえで、学びの成果を生徒と共有し、生徒に「すばらしいよ」と声をかけられるよう、私たちは「生徒の具体的な学び」に対して、丁寧な評価ができるような学校になりたいと思うのです。

「春を告げる花が顔を出す」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月17日12:59

我が家の庭の福寿草が、早くもつぼみをのぞかせてきました。

母が丁寧に増やしたもので、季節になると福寿草で庭が美しく彩られます。この冬は寒いので、まだまだ先かと思っていたのですが、先週の雪が融けると、たくましい福寿草は土の中から顔を出しました。

春の足音が少し聞こえてきました。

母が丁寧に増やしたもので、季節になると福寿草で庭が美しく彩られます。この冬は寒いので、まだまだ先かと思っていたのですが、先週の雪が融けると、たくましい福寿草は土の中から顔を出しました。

春の足音が少し聞こえてきました。

「きっとうまくいく」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月15日13:47

午後、明日からの「大学入学共通テスト」を前に、受験者への激励会を行いました。受験会場(松本歯科大学)まで遠距離になってしまう本校の生徒たちは、泊りがけなのです。

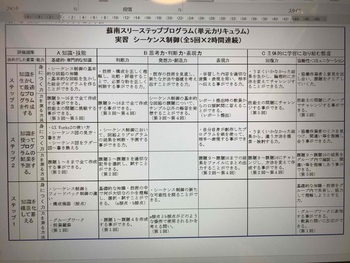

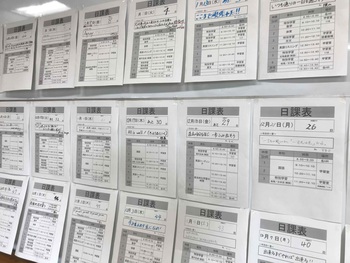

大講義室のホワイトボードには、学習室に貼りだしていた「日課表」が、ずらりと並びました。補習や特編授業の日課とともに、教員からの熱いメッセージが書かれています。生徒たちが努力を重ねてきた軌跡のようなものです。

私からは、二つのアドバイスをしました。

ひとつめ。

皆さんが進学する先は、皆さんにとって第一希望の大学の人もいれば、第三希望とか第四希望の人もいるだろう。しかし、努力した先に入学した学校であれば、第一希望と第五希望の間に優劣などないと断言できる。進学した先で、自ら積極的に学べるかどうか、それがすべてだ。

ふたつめ。

当日は、おそらく緊張する。問題をみる。よくわからない。あせる。頭に血がのぼってくらくらする。そんなときは、深呼吸をする。自分に言い聞かせる。「きっとうまくいく。」大切なことは、最後まで全力を尽くすこと。最初の科目で予想以上にできなくて、へこむかもしれない。でも自分に言い聞かせる。「きっとうまくいく。」こうやって自分自身を励まし、最後まで全力を尽くそう。

今、校長として生きている小川の日々も、実は、その繰り返しだ。

皆さんが、ここで懸命に「きっとうまくいく」と前に進もうとすることは、受験という人生の大きな試練をこえて、「人生にとっての大切な経験」をつくってくれるはず。

きっとうまくいく!

大講義室のホワイトボードには、学習室に貼りだしていた「日課表」が、ずらりと並びました。補習や特編授業の日課とともに、教員からの熱いメッセージが書かれています。生徒たちが努力を重ねてきた軌跡のようなものです。

私からは、二つのアドバイスをしました。

ひとつめ。

皆さんが進学する先は、皆さんにとって第一希望の大学の人もいれば、第三希望とか第四希望の人もいるだろう。しかし、努力した先に入学した学校であれば、第一希望と第五希望の間に優劣などないと断言できる。進学した先で、自ら積極的に学べるかどうか、それがすべてだ。

ふたつめ。

当日は、おそらく緊張する。問題をみる。よくわからない。あせる。頭に血がのぼってくらくらする。そんなときは、深呼吸をする。自分に言い聞かせる。「きっとうまくいく。」大切なことは、最後まで全力を尽くすこと。最初の科目で予想以上にできなくて、へこむかもしれない。でも自分に言い聞かせる。「きっとうまくいく。」こうやって自分自身を励まし、最後まで全力を尽くそう。

今、校長として生きている小川の日々も、実は、その繰り返しだ。

皆さんが、ここで懸命に「きっとうまくいく」と前に進もうとすることは、受験という人生の大きな試練をこえて、「人生にとっての大切な経験」をつくってくれるはず。

きっとうまくいく!

「生徒がろくろ工芸品を創作する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月14日20:20

2年美術では、南木曽の伝統的な特産品である「ろくろ工芸」にチャレンジしていると、以前にも報告しました。伝統工芸士の小椋一男、酒井高男の両先生にご指導をいただきながら、生徒たちは機械で回転させた木片を鑿などで削り、皿とオブジェを創作しました。

だいぶ作品が仕上がってきて、よくここまで薄い皿の曲線美を造形したと感心させられます。神経をとぎすませて美しいラインを創り出すことに全集中したのでしょう。

オブジェのなかにはカラフルなこけしもあり、「草間彌生こけしのよう」と私が言うと、ズバリ正解でした。草間さんのかわいらしさが、巧みに表現されていて面白い。

今回、先生たちが生徒に与えてくださった木材は、栓(セン)と栃(トチ)といった軟らかめの樹木でした。木目がくっきり浮かび上がっている栓と、木目がかすんでいる栃は、とても対照的。そしてお皿にしてもオブジェにしても、その木目の形状をどのように作品のなかにいかしていくかが計算されているのです。

自然の美を極限までひきだす伝統工芸士の匠の技に、私は心から感動します。

だいぶ作品が仕上がってきて、よくここまで薄い皿の曲線美を造形したと感心させられます。神経をとぎすませて美しいラインを創り出すことに全集中したのでしょう。

オブジェのなかにはカラフルなこけしもあり、「草間彌生こけしのよう」と私が言うと、ズバリ正解でした。草間さんのかわいらしさが、巧みに表現されていて面白い。

今回、先生たちが生徒に与えてくださった木材は、栓(セン)と栃(トチ)といった軟らかめの樹木でした。木目がくっきり浮かび上がっている栓と、木目がかすんでいる栃は、とても対照的。そしてお皿にしてもオブジェにしても、その木目の形状をどのように作品のなかにいかしていくかが計算されているのです。

自然の美を極限までひきだす伝統工芸士の匠の技に、私は心から感動します。

「私たちの地域・全国とつながる学びを広げる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月13日19:25

今日、工業科の藤城先生の3年「実習」の研究授業がありました。

2時間つづきで、課題として与えられたシーケンス制御の回路を実現して機械を動かすという内容です。何が驚いたかというと、夏頃に見た「教えてもらうのを待つ」生徒たちが、今日は、必死に自分で考え、試行錯誤し、互いに教え合っている「チャレンジする」生徒に成長していたことです。私は涙が流れそうになるのをこらえたほどです。ああ、この子たちは成長した!

2時間必死に頑張ったのですが、生徒たちは課題のシーケンス制御完成にまではいたらなかったのです。くやしそうな、へとへとになっている生徒の姿がありました。

そこで藤城先生は、ルーブリックで学びの振り返りをさせました。そもそも授業の冒頭で、今日の授業は、判断力とかレジリエンス(回復力)を目指すものだと、生徒と共有してありました。簡単なルーブリックで2時間の自分を振り返ることで、「君たちの判断力や回復力は、相当伸びたよね。学んだことは、高校卒業後もずっと活かしていけるんだよ」としめくくりました。

全国工業校長協会の研究実践校になって、藤城先生が新しい授業をつくり、生徒たちがよく学んだことがよくわかりました。

放課後は、全職員が集まって、元和歌山工業高校長の小山宣樹先生の講演をリモートでききました。

全職員で全国の高校に視察に行きたいのだけど、コロナで叶わないので、せめてリモートで勉強しようという趣旨です。テーマは、「地域協働のあり方について」。とても大切な問題提起をご自身の豊かな実践経験から投げかけていただきました。

〇高校が地域と協働する場面はいくらでもあり、教師がそれに気づいていないだけだということ。

〇地域と協働すればそれでよしではなく、それによって生徒にどんな力を育むかをしっかり明確にすること。

〇それは授業改革と必ずつながるべきこと。

〇そして地域とつながっていくことは、その先の全国、世界とのつながりを創造していくこと。

本校が目指す道を示唆いただいたのでした。私たち職員集団が、自分たちが日々頑張っていることが、日本の教育の中でどのような位置にいるのかを再定位する貴重な機会になったのだと思います。

私たちの授業改革も、実は小山先生から折々にアドバイスをいただいています。

コロナ禍をはねのけ、私たちの地域、全国とつながる学びは、むしろ広がっています!

2時間つづきで、課題として与えられたシーケンス制御の回路を実現して機械を動かすという内容です。何が驚いたかというと、夏頃に見た「教えてもらうのを待つ」生徒たちが、今日は、必死に自分で考え、試行錯誤し、互いに教え合っている「チャレンジする」生徒に成長していたことです。私は涙が流れそうになるのをこらえたほどです。ああ、この子たちは成長した!

2時間必死に頑張ったのですが、生徒たちは課題のシーケンス制御完成にまではいたらなかったのです。くやしそうな、へとへとになっている生徒の姿がありました。

そこで藤城先生は、ルーブリックで学びの振り返りをさせました。そもそも授業の冒頭で、今日の授業は、判断力とかレジリエンス(回復力)を目指すものだと、生徒と共有してありました。簡単なルーブリックで2時間の自分を振り返ることで、「君たちの判断力や回復力は、相当伸びたよね。学んだことは、高校卒業後もずっと活かしていけるんだよ」としめくくりました。

全国工業校長協会の研究実践校になって、藤城先生が新しい授業をつくり、生徒たちがよく学んだことがよくわかりました。

放課後は、全職員が集まって、元和歌山工業高校長の小山宣樹先生の講演をリモートでききました。

全職員で全国の高校に視察に行きたいのだけど、コロナで叶わないので、せめてリモートで勉強しようという趣旨です。テーマは、「地域協働のあり方について」。とても大切な問題提起をご自身の豊かな実践経験から投げかけていただきました。

〇高校が地域と協働する場面はいくらでもあり、教師がそれに気づいていないだけだということ。

〇地域と協働すればそれでよしではなく、それによって生徒にどんな力を育むかをしっかり明確にすること。

〇それは授業改革と必ずつながるべきこと。

〇そして地域とつながっていくことは、その先の全国、世界とのつながりを創造していくこと。

本校が目指す道を示唆いただいたのでした。私たち職員集団が、自分たちが日々頑張っていることが、日本の教育の中でどのような位置にいるのかを再定位する貴重な機会になったのだと思います。

私たちの授業改革も、実は小山先生から折々にアドバイスをいただいています。

コロナ禍をはねのけ、私たちの地域、全国とつながる学びは、むしろ広がっています!

「雪、雪、雪」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月12日20:15

よく降った一日でした。三連休は、土曜日と月曜日の午後に有志の職員で学校周辺の雪かきをしました。

今朝、覚悟して朝6時に外を覗くと「予報が外れて降っていない」と喜んでいたら、朝7時前に外に出てびっくり、一面の銀世界になっていました。それから夕方までひたすらの雪。あわてて出勤して、びしょびしょになりながらの職員一同の雪かき。そして午後は除雪機を投入しつつ、職員で力を合わせての雪かき。職員会を終えて、今度は職員住宅周辺の雪かき。雪かき終了は夜7時半でした。

でも北陸の皆さんはこの何倍もの降雪量なのですから、どれほどたいへんな思いをされているか、心が痛みます。

午後のSHRでは校長メッセージを全校放送しました。通学路の状況を説明したのですが、それに加えて、雪をかくということは「お互いさま」の支え合いであり、生徒の皆さんも自分の家で積極的に雪かきをする人間になってほしいと語りかけました。

私たち蘇南高校の職員集団は、まさに「お互いさま」の関係です。

私の教員住宅から学校への道のりは、一気に直線的に下り、その後、若干の水平移動の後、カーブを一気に下り、次いで学校まで三度の大曲カーブを一気に上がるというジェットコースター状態です。

さて、明日は、自動車を乗り出せるか…ドキドキして一日を終えます。

今朝、覚悟して朝6時に外を覗くと「予報が外れて降っていない」と喜んでいたら、朝7時前に外に出てびっくり、一面の銀世界になっていました。それから夕方までひたすらの雪。あわてて出勤して、びしょびしょになりながらの職員一同の雪かき。そして午後は除雪機を投入しつつ、職員で力を合わせての雪かき。職員会を終えて、今度は職員住宅周辺の雪かき。雪かき終了は夜7時半でした。

でも北陸の皆さんはこの何倍もの降雪量なのですから、どれほどたいへんな思いをされているか、心が痛みます。

午後のSHRでは校長メッセージを全校放送しました。通学路の状況を説明したのですが、それに加えて、雪をかくということは「お互いさま」の支え合いであり、生徒の皆さんも自分の家で積極的に雪かきをする人間になってほしいと語りかけました。

私たち蘇南高校の職員集団は、まさに「お互いさま」の関係です。

私の教員住宅から学校への道のりは、一気に直線的に下り、その後、若干の水平移動の後、カーブを一気に下り、次いで学校まで三度の大曲カーブを一気に上がるというジェットコースター状態です。

さて、明日は、自動車を乗り出せるか…ドキドキして一日を終えます。

「記憶したことを想起して未来につなぐ」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月10日23:04

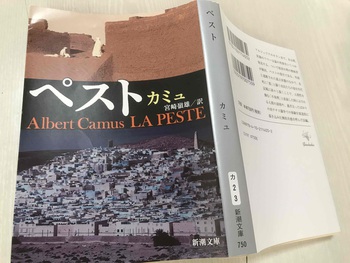

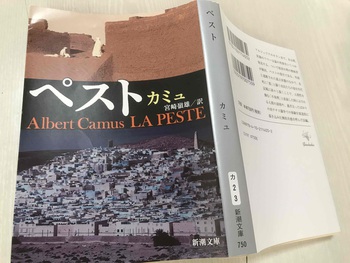

遅ればせながら、カミュの『ペスト』を読んで、深く共感させられました。

フランス統治下のアルジェリアのオランでペストの大流行が起こり、都市封鎖されます。その限界状況のなかでのひとりの医師と友人を軸にした人間群像が描かれます。小説の結末は、オランの流行が収束に向かい、人々が再び街頭に出て抱き合い、幸せを分かち合うなかで、犠牲者にとってはペストの悲劇は終わっていないこと、そしてペスト菌自体は死滅しておらず、またいつか悲劇が繰り返されるであろうことが、示唆されます。

そのなかで有名な次の一節が登場します。「ペストと生のかけにおいて、およそ人間がかちうることのできたものは、それは知識と記憶であった。おそらくこれが、勝負に勝つとタルーの呼んでいたところのものなのだ!」

経験を記憶すること、そしてそれを想起して次の歴史にいかしていくこと。

短いスパンではあるけれども、今、まさに私たちは「想起の場」に立っているのでしょう。

フランス統治下のアルジェリアのオランでペストの大流行が起こり、都市封鎖されます。その限界状況のなかでのひとりの医師と友人を軸にした人間群像が描かれます。小説の結末は、オランの流行が収束に向かい、人々が再び街頭に出て抱き合い、幸せを分かち合うなかで、犠牲者にとってはペストの悲劇は終わっていないこと、そしてペスト菌自体は死滅しておらず、またいつか悲劇が繰り返されるであろうことが、示唆されます。

そのなかで有名な次の一節が登場します。「ペストと生のかけにおいて、およそ人間がかちうることのできたものは、それは知識と記憶であった。おそらくこれが、勝負に勝つとタルーの呼んでいたところのものなのだ!」

経験を記憶すること、そしてそれを想起して次の歴史にいかしていくこと。

短いスパンではあるけれども、今、まさに私たちは「想起の場」に立っているのでしょう。

「またもやの大雪にたちむかう」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月08日20:35

またもやの大雪の一日でした。木曽谷の中でも南木曽の積雪がとくに多かったようです。

実は、私はどうしても外せない会議のため出張していて不在でした。

朝6時から教員住宅の先生方が懸命に通学路の雪を取り除き、生徒の登校に間に合わせてくれたのだと報告を受けました。それこそ大勢の先生方が、橋から学校までの1キロ近い通学路の確保に汗を流してくれました。先生方の温かい思いに、私は胸が熱くなります。

私が会議を終えて夜6時半頃に帰ってくると、三留野大橋から伊勢小屋沢添いの坂道まで、教頭先生と事務長さんが塩カルを念のためにまいていてくれました。そこを補習や部活動を終えた生徒たちが、「ありがとうございます」「さようなら」とあいさつをしながら、笑顔で帰っていきます。

私も今晩は自宅に帰るのをやめて南木曽にとどまり、明日の雪かきに備えます。

実は、私はどうしても外せない会議のため出張していて不在でした。

朝6時から教員住宅の先生方が懸命に通学路の雪を取り除き、生徒の登校に間に合わせてくれたのだと報告を受けました。それこそ大勢の先生方が、橋から学校までの1キロ近い通学路の確保に汗を流してくれました。先生方の温かい思いに、私は胸が熱くなります。

私が会議を終えて夜6時半頃に帰ってくると、三留野大橋から伊勢小屋沢添いの坂道まで、教頭先生と事務長さんが塩カルを念のためにまいていてくれました。そこを補習や部活動を終えた生徒たちが、「ありがとうございます」「さようなら」とあいさつをしながら、笑顔で帰っていきます。

私も今晩は自宅に帰るのをやめて南木曽にとどまり、明日の雪かきに備えます。

「ミネルヴァのふくろうをめざして」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月07日18:18

今日から休みが明けて授業が再開されました。寒波襲来でとても冷え込んだ一日でしたが、生徒たちの明るい声がひびきあう校舎の廊下を歩いていると、それだけで温かな気持ちになってきました。

新年の校長講話は、放送にておこないました。テーマは「ジレンマ問題」です。唯一解のない現実の課題についての選択肢で、AをとるかBをとるか悩ましいのだが、AもBも両方を選択することはできないというとき、どのように選択していくべきか。それが「判断力」なのであり、高校で学びを重ねることは、そうした力を磨いていくことにほかならない。

判断は、直観で行うべきではなく、未来を予測してそのためにどのような対処が必要なのかを考察したほうがよい。その未来予測でしばしばおこることが、希望的観測をとりあえずたてておく逃避的な思考である。絶望するでもなく、希望的観測に逃げるでもなく、冷静に未来を予測して現在の自分たちのあり方を考えること、それが「開拓者精神」につながるのではないか。…そんなことを生徒に語りかけました。

朝の職員会では、「ミネルヴァのふくろうは夕闇がせまるときに飛び立つ」(ヘーゲル『法哲学』)という私の好きな一節を先生方に紹介しました。ふくろうは、ギリシア神話の学芸の神ミネルヴァの使者です。

学ぶ者は、闇が迫るときこそ、判断力をもって活躍できるはずなのです。

新年の校長講話は、放送にておこないました。テーマは「ジレンマ問題」です。唯一解のない現実の課題についての選択肢で、AをとるかBをとるか悩ましいのだが、AもBも両方を選択することはできないというとき、どのように選択していくべきか。それが「判断力」なのであり、高校で学びを重ねることは、そうした力を磨いていくことにほかならない。

判断は、直観で行うべきではなく、未来を予測してそのためにどのような対処が必要なのかを考察したほうがよい。その未来予測でしばしばおこることが、希望的観測をとりあえずたてておく逃避的な思考である。絶望するでもなく、希望的観測に逃げるでもなく、冷静に未来を予測して現在の自分たちのあり方を考えること、それが「開拓者精神」につながるのではないか。…そんなことを生徒に語りかけました。

朝の職員会では、「ミネルヴァのふくろうは夕闇がせまるときに飛び立つ」(ヘーゲル『法哲学』)という私の好きな一節を先生方に紹介しました。ふくろうは、ギリシア神話の学芸の神ミネルヴァの使者です。

学ぶ者は、闇が迫るときこそ、判断力をもって活躍できるはずなのです。

「巨大なダンボール・アートがロビーに」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年01月06日18:36

明日からの授業再開にそなえて、今日は多くの職員が出勤していました。朝から夕方まで校長室に次々と先生方がやってくる、いつもの忙しい一日に戻りました。

実は、昨年の年末から昇降口ロビーに、2年生の美術を学んでいる生徒たちが制作した大きなダンボール・アートが展示されています。正面の窓ガラスには、「巨大サンダル」が歩いているように貼り付けられ、階段の壁面には、「巨大蛇口」や「巨大スケール」が登場しています。

物体をじっくり観察して、その質量感が出るように仲間と協働した作品ばかりで、吉田先生の指導のもと、よくぞここまで作りこんだという出来栄えなのです。

新年の出発にふさわしいアートが「門松」のように、私たちの新しい年の第一歩を迎えてくれています。明日からまた大雪の予報ですが、雪にもマケズ、風にもマケズ、気づきと感動にあふれる蘇南高校の日々を創造していきたいと思います。

実は、昨年の年末から昇降口ロビーに、2年生の美術を学んでいる生徒たちが制作した大きなダンボール・アートが展示されています。正面の窓ガラスには、「巨大サンダル」が歩いているように貼り付けられ、階段の壁面には、「巨大蛇口」や「巨大スケール」が登場しています。

物体をじっくり観察して、その質量感が出るように仲間と協働した作品ばかりで、吉田先生の指導のもと、よくぞここまで作りこんだという出来栄えなのです。

新年の出発にふさわしいアートが「門松」のように、私たちの新しい年の第一歩を迎えてくれています。明日からまた大雪の予報ですが、雪にもマケズ、風にもマケズ、気づきと感動にあふれる蘇南高校の日々を創造していきたいと思います。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長