「3年生の補習の講師をピンチヒッターでつとめる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月14日17:32

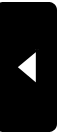

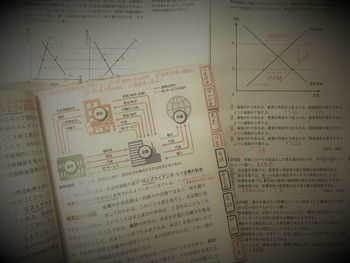

先週の土曜日は、部活動の新人戦の引率に出かけた先生のピンチヒッターとして、「政治・経済」の受験補習を担当しました。蘇南高校は、南木曽町からご支援をいただき、第三者団体の運営による「蘇南アカデミー」という形で受験補習を運営しています。

今年度は、どの教材を、いつまでに完了するかというカリキュラムを全体でしっかりたてて運営しているので、出張による穴をあけるわけにはいきません。私は「政治・経済」の受験指導を飯田高校でしていた経験がありますから、「任せてね」と久しぶりの授業に臨みました。

勢いをつけて板書をしようとしたら、五十肩で上まで手が届かない現実(!)に直面しながらも、経済分野の総復習をどんどん進め、やり残した金融分野を今日の放課後、臨時補習という形で解説して、何とか義務を果たしました。

共通テストに向けた解説なので、協働的な学びというよりも知識の確認に重点を置かざるを得ないのですが、それでも「なぜこの知識が大切なのか」ということは教科書と現実の社会を往復して初めて見えてくる事柄です。また、四択の解き方にしても、隅から隅まで知っている必要はなく、△(何かわからない選択肢)を認めながら、最後は「より確からしい」選択肢の方を選ぶセンスが大切であると、生徒たちに教えました。

生徒たちからは「解き方がわかりました」という感想をもらい、やってよかったと安堵しました。

3年生の共通テスト受験組は、年内は12月28日まで補習を続けますし、年明けは1月4日から補習を再開します。予備校が近くにない中山間地の学校として、生徒たちを精一杯支援しています。

今年度は、どの教材を、いつまでに完了するかというカリキュラムを全体でしっかりたてて運営しているので、出張による穴をあけるわけにはいきません。私は「政治・経済」の受験指導を飯田高校でしていた経験がありますから、「任せてね」と久しぶりの授業に臨みました。

勢いをつけて板書をしようとしたら、五十肩で上まで手が届かない現実(!)に直面しながらも、経済分野の総復習をどんどん進め、やり残した金融分野を今日の放課後、臨時補習という形で解説して、何とか義務を果たしました。

共通テストに向けた解説なので、協働的な学びというよりも知識の確認に重点を置かざるを得ないのですが、それでも「なぜこの知識が大切なのか」ということは教科書と現実の社会を往復して初めて見えてくる事柄です。また、四択の解き方にしても、隅から隅まで知っている必要はなく、△(何かわからない選択肢)を認めながら、最後は「より確からしい」選択肢の方を選ぶセンスが大切であると、生徒たちに教えました。

生徒たちからは「解き方がわかりました」という感想をもらい、やってよかったと安堵しました。

3年生の共通テスト受験組は、年内は12月28日まで補習を続けますし、年明けは1月4日から補習を再開します。予備校が近くにない中山間地の学校として、生徒たちを精一杯支援しています。

「南木曽町のカレンダーに写真が採用される」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月13日17:16

趣味の登山をしては、道のりの風景をスマホで撮影しています。あとで見返しては、心和む「復習」ができるところが登山の写真の面白いところです。

「歴史とひのきの薫る里 南木曽町 2022 カレンダー」がこのほど完成し、なんと私の写真を採用していただきました。4月のカレンダーの1枚の写真が、「蘇南高校から見える南木曽岳」。そして7月のカレンダーが、すべて私の「田立の滝」に関係した3枚の写真です。最も雄大な「天河滝」と大絶壁の「不動岩」、そして山の上にある森林鉄道跡の「素掘り隧道」を撮影しました。真夏のすさまじい暑さの中、フラフラになりながら登山をしたのでした。

論文のほかに、戯曲やエッセイや詩が活字になったということはありますが、写真が掲載されたということは生まれて初めての経験で、まさに舞い上がっています。早く7月よ来てね、早く歳をとりたい…と。

校長室には2020年版のカレンダーが掲げられています。12月のカレンダーの写真は、冠雪した伊勢山(読書発電所や蘇南高校の背後の山)の壮麗な美しさをとらえた1枚です。山の輪郭にそって冬の雲がかかっていて、山の大きさが2倍になっているのですね。うまいなあと眺めています。

時々刻々と変化していく世界の一瞬の美しさをとらえられるよう、私も心に余裕をもっていきたいと思っています。

「歴史とひのきの薫る里 南木曽町 2022 カレンダー」がこのほど完成し、なんと私の写真を採用していただきました。4月のカレンダーの1枚の写真が、「蘇南高校から見える南木曽岳」。そして7月のカレンダーが、すべて私の「田立の滝」に関係した3枚の写真です。最も雄大な「天河滝」と大絶壁の「不動岩」、そして山の上にある森林鉄道跡の「素掘り隧道」を撮影しました。真夏のすさまじい暑さの中、フラフラになりながら登山をしたのでした。

論文のほかに、戯曲やエッセイや詩が活字になったということはありますが、写真が掲載されたということは生まれて初めての経験で、まさに舞い上がっています。早く7月よ来てね、早く歳をとりたい…と。

校長室には2020年版のカレンダーが掲げられています。12月のカレンダーの写真は、冠雪した伊勢山(読書発電所や蘇南高校の背後の山)の壮麗な美しさをとらえた1枚です。山の輪郭にそって冬の雲がかかっていて、山の大きさが2倍になっているのですね。うまいなあと眺めています。

時々刻々と変化していく世界の一瞬の美しさをとらえられるよう、私も心に余裕をもっていきたいと思っています。

「探究は一生続いていくものだと思う」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月10日18:41

今日は、3年生の「総合探究発表会」でした。3年生が1年間の探究の成果を発表して、1・2年生や保護者の皆さんと対話をする「ポスターセッション」と、選抜された3班がオンラインで県内外の視聴者の皆さんに発表して対話をする「全体発表」の2部構成です。

「ポスターセッション」の発表も実に興味深い成果が並びます。アレルゲンのない美味しいクッキーを試行錯誤して作ったとか、南木曽町の植物を活用してスキンケア液を作成したとか、木曽特産の檜のマキハダからなるランプシェードを作ったなど、どの生徒もステイクホルダーのもとにフィールドワークに伺い、自分のキャリアデザインを考えながら人々の幸せと繋がる方法を考え、実践しました。(DOを本校では大切にしています。)

「全体発表」の3班は、①防災班(麓の地区から学校への避難路を開設・避難訓練の方法を生徒主導に刷新)、②南木曽ねこ班(若者向きの新デザイン商品を開発・レンタルショップ開設・CM作成)、③離農対策班(水田の水量の自動調整装置の開発)の生徒たちでした。

今回の工夫は、大講義室に来賓(南木曽教育長)のほか、探究アドバイザー(高橋さん、熊谷さん、柴田さん、吉田さん、大前さん、川本さん~大桑村・南木曽町・中津川市の魅力的な方々)に勢ぞろいしてもらって次々に意見をいただきました。

また、オンラインで信州大学の荒井先生、福島県立ふたば未来学園高校の林先生と生徒さん、奈良女子大学附属中等教育学校の二田先生、ベネッセの小村先生、県内の高校・中学校の皆さんにつながっていただき、たくさんのアドバイスをいただきました。

「対話・対話・対話」のひとときでありました。(皆様、本当にありがとうございました。)

とにかく物事はなるべく多角的に見た方がいい。そのためにはできるだけ多くの人々と出会い、対話をした方がいい。その中で自分の「思い」を燃やし続け、試行錯誤をしながら人々が幸せになる方法を紡ぎ出す。

生徒代表が終わりのあいさつで「探究は一生、続いていくものだと思う」と言いました。まさにそのとおりです。

ふと、3年生の皆さんが、大人の表情になっていることに気づいたのでした。

大したものだ、とつぶやいている自分がいました。

「ポスターセッション」の発表も実に興味深い成果が並びます。アレルゲンのない美味しいクッキーを試行錯誤して作ったとか、南木曽町の植物を活用してスキンケア液を作成したとか、木曽特産の檜のマキハダからなるランプシェードを作ったなど、どの生徒もステイクホルダーのもとにフィールドワークに伺い、自分のキャリアデザインを考えながら人々の幸せと繋がる方法を考え、実践しました。(DOを本校では大切にしています。)

「全体発表」の3班は、①防災班(麓の地区から学校への避難路を開設・避難訓練の方法を生徒主導に刷新)、②南木曽ねこ班(若者向きの新デザイン商品を開発・レンタルショップ開設・CM作成)、③離農対策班(水田の水量の自動調整装置の開発)の生徒たちでした。

今回の工夫は、大講義室に来賓(南木曽教育長)のほか、探究アドバイザー(高橋さん、熊谷さん、柴田さん、吉田さん、大前さん、川本さん~大桑村・南木曽町・中津川市の魅力的な方々)に勢ぞろいしてもらって次々に意見をいただきました。

また、オンラインで信州大学の荒井先生、福島県立ふたば未来学園高校の林先生と生徒さん、奈良女子大学附属中等教育学校の二田先生、ベネッセの小村先生、県内の高校・中学校の皆さんにつながっていただき、たくさんのアドバイスをいただきました。

「対話・対話・対話」のひとときでありました。(皆様、本当にありがとうございました。)

とにかく物事はなるべく多角的に見た方がいい。そのためにはできるだけ多くの人々と出会い、対話をした方がいい。その中で自分の「思い」を燃やし続け、試行錯誤をしながら人々が幸せになる方法を紡ぎ出す。

生徒代表が終わりのあいさつで「探究は一生、続いていくものだと思う」と言いました。まさにそのとおりです。

ふと、3年生の皆さんが、大人の表情になっていることに気づいたのでした。

大したものだ、とつぶやいている自分がいました。

「長野朝日放送のふるさとCM大賞の最終選考会に出場する」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月09日18:47

長野朝日放送・八十二銀行主催の2021年度ふるさとCM大賞に、本校3年生の総合探究「南木曽ねこ認知度100%計画」班(上越さん、矢澤さん)が作品を応募し、激戦を勝ち抜いて、12月5日にホクト文化ホールで開催された最終選考会に進みました。

南木曽に昔から伝わる防寒着「南木曽ねこ」が、温かくて軽いことを宣伝するために、「南木曽ねこ」を着た生徒が桃介橋から空に飛んだり、天白公園を側転大車輪したりしている(もちろん合成)CMです。

玉村豊男さん、やくみつるさんらの審査員に見ていただきましたが、残念ながら上位入賞はならず、敢闘賞となりました。それでも生徒の作品が、年間10本、テレビ放映され続けます。

作品の著作権は、南木曽町のものとなりますから、まさに「地域貢献」となりました。

地域の皆さんに支えられるとともに、地域を支える蘇南高校でありたいという願いを、生徒たちは次々とカタチにしています。

南木曽に昔から伝わる防寒着「南木曽ねこ」が、温かくて軽いことを宣伝するために、「南木曽ねこ」を着た生徒が桃介橋から空に飛んだり、天白公園を側転大車輪したりしている(もちろん合成)CMです。

玉村豊男さん、やくみつるさんらの審査員に見ていただきましたが、残念ながら上位入賞はならず、敢闘賞となりました。それでも生徒の作品が、年間10本、テレビ放映され続けます。

作品の著作権は、南木曽町のものとなりますから、まさに「地域貢献」となりました。

地域の皆さんに支えられるとともに、地域を支える蘇南高校でありたいという願いを、生徒たちは次々とカタチにしています。

「生徒が自作ソフトで南木曽中学校にプログラミングの出前授業をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月08日18:22

3年生の総合探究の成果が続々と発信されています。

今日は、プログラミング学習を楽しく進めるための教材ソフトを1年かけて開発した、吉村さんと彦部さんが、南木曽中学校の3年生に出前授業を行いました。

このソフトは、プログラミングをする際の基礎知識を問うクエスチョンが次々に画面に映し出され、選択肢から回答して、不正解ならばその理由の解説が画面に出てくるようになっています。内容はかなり網羅的で、本格的な教材になっています。回答する時、答え合わせをするときのBGMまでついているので、中学生の皆さんも楽しそうに教材を試してくれていました。

50分の授業を吉村さんと彦部さんがやりきりました。二人が南木曽中学の生徒さんたち、先生方に御礼のあいさつをしたとき、自信に満ちた表情がそこにはありました。

教材ソフトの提供はともかく、二人が授業をするという計画に、私は正直不安を覚えました。授業をするということは、生半可な覚悟ではできません。でも指導してきた藤城先生が「大丈夫だと思います」と言い切りました。二人を支えてきた藤城先生だからこその言葉だったのだと、今、私は感心しています。

吉村さん、彦部さんは、これからも情報システム工学を学び続けたいと考えています。

好きな分野をとことん探究し、人々の幸せとつながりたいという二人の思いが、今日に結実しました。

南木曽中学校の皆さん、本当にありがとうございました。

今日は、プログラミング学習を楽しく進めるための教材ソフトを1年かけて開発した、吉村さんと彦部さんが、南木曽中学校の3年生に出前授業を行いました。

このソフトは、プログラミングをする際の基礎知識を問うクエスチョンが次々に画面に映し出され、選択肢から回答して、不正解ならばその理由の解説が画面に出てくるようになっています。内容はかなり網羅的で、本格的な教材になっています。回答する時、答え合わせをするときのBGMまでついているので、中学生の皆さんも楽しそうに教材を試してくれていました。

50分の授業を吉村さんと彦部さんがやりきりました。二人が南木曽中学の生徒さんたち、先生方に御礼のあいさつをしたとき、自信に満ちた表情がそこにはありました。

教材ソフトの提供はともかく、二人が授業をするという計画に、私は正直不安を覚えました。授業をするということは、生半可な覚悟ではできません。でも指導してきた藤城先生が「大丈夫だと思います」と言い切りました。二人を支えてきた藤城先生だからこその言葉だったのだと、今、私は感心しています。

吉村さん、彦部さんは、これからも情報システム工学を学び続けたいと考えています。

好きな分野をとことん探究し、人々の幸せとつながりたいという二人の思いが、今日に結実しました。

南木曽中学校の皆さん、本当にありがとうございました。

「中山間地の離農を防ぐために水田の水位を調節する装置をつくる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月07日19:48

3年生の総合探究発表会が、12月10日(金)に近づいてきました。

小畑さんは、自分の祖父母が自宅から離れた場所にある水田に通っている苦労を、何とか軽減できないかと考えました。特に水田の水量の調節が大変であり、日本の農業の現状を調べてみると、農業従事者の高齢化に伴い、水量調節の労苦が離農の大きな原因になっていることがわかりました。

そこで小畑さんは離農をくいとめるために、水量を感知して水田に流れ込む水量を自動的に調節する装置を一年かかって開発しました。指導をした藤城先生曰く、「現在も水量を調節する装置は市販されているが、それよりもかなり低価格で提供できる装置になっている」とのこと。

今年度の本校の方針として、研究成果を「当事者・関係者」に報告して批評をしてもらうというステップを大切にしています。

昨日、南木曽町役場の産業観光課農林係の皆さんが、小畑さんの研究発表を聞きにきてくださいました。そして装置を見て、1時間あまりにもわたって懇切丁寧な批評をしてくださいました。小畑さん、藤城先生にとって大いに参考になるコメントをたくさんいただき、とても充実したひとときでした。

装置の概要は㊙ですが、「これは画期的な発明になるかもしれない」とのご意見をいただき、プロジェクトを企画して、来年度、実際の水田で実証実験をしてみる価値があるだろうということになりました。

うまくいけば、本校の総合探究から実用化に向けた「プロジェクト」第一号が生まれるかもしれないと、私は思いました。今まで生徒それぞれが自ら問いを立てて好きなことを探究してきたのですが、先輩の探究を後輩が受け継いでより発展させるという新たな探究の形も必要になっているのです。

小畑さんは、自分の祖父母が自宅から離れた場所にある水田に通っている苦労を、何とか軽減できないかと考えました。特に水田の水量の調節が大変であり、日本の農業の現状を調べてみると、農業従事者の高齢化に伴い、水量調節の労苦が離農の大きな原因になっていることがわかりました。

そこで小畑さんは離農をくいとめるために、水量を感知して水田に流れ込む水量を自動的に調節する装置を一年かかって開発しました。指導をした藤城先生曰く、「現在も水量を調節する装置は市販されているが、それよりもかなり低価格で提供できる装置になっている」とのこと。

今年度の本校の方針として、研究成果を「当事者・関係者」に報告して批評をしてもらうというステップを大切にしています。

昨日、南木曽町役場の産業観光課農林係の皆さんが、小畑さんの研究発表を聞きにきてくださいました。そして装置を見て、1時間あまりにもわたって懇切丁寧な批評をしてくださいました。小畑さん、藤城先生にとって大いに参考になるコメントをたくさんいただき、とても充実したひとときでした。

装置の概要は㊙ですが、「これは画期的な発明になるかもしれない」とのご意見をいただき、プロジェクトを企画して、来年度、実際の水田で実証実験をしてみる価値があるだろうということになりました。

うまくいけば、本校の総合探究から実用化に向けた「プロジェクト」第一号が生まれるかもしれないと、私は思いました。今まで生徒それぞれが自ら問いを立てて好きなことを探究してきたのですが、先輩の探究を後輩が受け継いでより発展させるという新たな探究の形も必要になっているのです。

「蘇南高校のこれからについて地元市町村の皆さんと対話をする」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月06日21:33

今日は、令和3年度の「蘇南高校地元市町村協議会」を開催しました。

地域高校としての蘇南高校を支えてくださっている南木曽町・大桑村から首長さんと議長さん、そして岐阜県中津川市も含めた3市町村の教育長さん、そして本校の同窓会長さん、PTA会長さんが勢ぞろいして、協議会から「カナダ語学研修旅行」への支援金を継続することを決定しました。

長野県の高校再編の進捗状況や、私からの学校運営についての報告をした後、3年生の総合探究の防災班のプレゼンテーションを見ていただきました。南木曽町長さんから「毎年どんどん進化していることは、本当に見事だと思う」というお言葉を頂戴しました。

そして今日の会のメインは、蘇南高校のこれからについての意見交換でした。

皆さんからいただいたご意見の第一の柱は、蘇南高校の長所をさらにブラッシュアップしていくための視点にかかわることです。

〇「多様な人生設計ができる高校」という魅力は、蘇南ならではのものである。

〇生徒の総合探究は、「行政と住民」の間に「高校生」が入って「それまでできなかったことが実現した」という事例であり、すばらしい。

〇地元で就職するとか、一度外に出てもやがては地元に戻ってくるとか、外に出ても地元の親のことをいたわり続けるなど、「ふるさと」を大切にする生徒を育成してほしい。

…など、どれも蘇南高校の教育が大切にしていきたいことです。

ご意見の第二の柱は、2校存続が決定した、次の段階への中期的展望を研究していこうということでした。それは地域のあり方とも関わるとても大きな問題になります。蘇南高校でも「将来像構想委員会」を立ち上げ、さらにいくつかのテーマごとにワーキングチームを作り、対話と研究を始めています。

協議会を終えて、蘇南高校が地元市町村の皆様から、いかに愛され、大切にしていただいているかを、今までにも増して実感しました。

どうしても世の中の議論は、都市部の目線からのものになりがちです。人口が減少しても、中山間地はそれぞれの魅力を湛えながら、大都市から離れて存続し続けます。そこには人々が懸命に生活をしています。

私はあくまで中山間地の目線で物を考えていきたいと思っています。

地域高校としての蘇南高校を支えてくださっている南木曽町・大桑村から首長さんと議長さん、そして岐阜県中津川市も含めた3市町村の教育長さん、そして本校の同窓会長さん、PTA会長さんが勢ぞろいして、協議会から「カナダ語学研修旅行」への支援金を継続することを決定しました。

長野県の高校再編の進捗状況や、私からの学校運営についての報告をした後、3年生の総合探究の防災班のプレゼンテーションを見ていただきました。南木曽町長さんから「毎年どんどん進化していることは、本当に見事だと思う」というお言葉を頂戴しました。

そして今日の会のメインは、蘇南高校のこれからについての意見交換でした。

皆さんからいただいたご意見の第一の柱は、蘇南高校の長所をさらにブラッシュアップしていくための視点にかかわることです。

〇「多様な人生設計ができる高校」という魅力は、蘇南ならではのものである。

〇生徒の総合探究は、「行政と住民」の間に「高校生」が入って「それまでできなかったことが実現した」という事例であり、すばらしい。

〇地元で就職するとか、一度外に出てもやがては地元に戻ってくるとか、外に出ても地元の親のことをいたわり続けるなど、「ふるさと」を大切にする生徒を育成してほしい。

…など、どれも蘇南高校の教育が大切にしていきたいことです。

ご意見の第二の柱は、2校存続が決定した、次の段階への中期的展望を研究していこうということでした。それは地域のあり方とも関わるとても大きな問題になります。蘇南高校でも「将来像構想委員会」を立ち上げ、さらにいくつかのテーマごとにワーキングチームを作り、対話と研究を始めています。

協議会を終えて、蘇南高校が地元市町村の皆様から、いかに愛され、大切にしていただいているかを、今までにも増して実感しました。

どうしても世の中の議論は、都市部の目線からのものになりがちです。人口が減少しても、中山間地はそれぞれの魅力を湛えながら、大都市から離れて存続し続けます。そこには人々が懸命に生活をしています。

私はあくまで中山間地の目線で物を考えていきたいと思っています。

「執筆した研究書が3刷になる」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月03日19:35

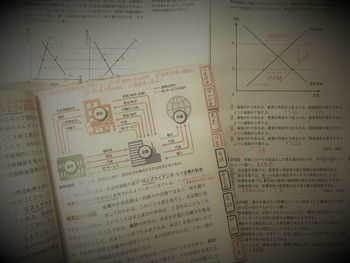

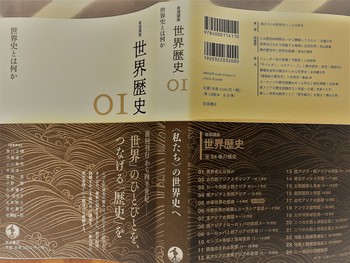

10月に出版した『岩波講座世界歴史01 世界史とは何か』(岩波書店)が、3刷になるという連絡が編集者から入りました。1万部の大台に乗りました。

なんと嬉しいことでしょう。

私が責任編集をして、心から信頼する歴史家・歴史教師・歴史に関する仕事をしている方々に論文を書いてもらい、私自身が総説を書きました。

一般読者に届けたいと思って、表現をなるべく平易にしたつもりですが、それでも歴史とは何かを根本に掘り下げながら難しい議論をしている本です。総説のテーマは、「歴史とは何か」。他の論文は、「時間認識とは何か」「空間認識とは何か」「現代歴史学とは何か」「環境と歴史学」「感染症と歴史学」「ジェンダーと歴史学」「サバルタンと歴史学」「歴史認識対立」「歴史教育」などなど。

日本経済新聞・朝日新聞・信濃毎日新聞などでとりあげていただいた影響も大きいのだと思います。

さらに幸せなことに、この本に関連して富山県と岐阜県で(オンラインですが)講演をしました。年明けには千葉県で講演をする予定です。

対話をとおして、自分自身の歴史に対する考えを、さらに深めていきたいと思っています。

なんと嬉しいことでしょう。

私が責任編集をして、心から信頼する歴史家・歴史教師・歴史に関する仕事をしている方々に論文を書いてもらい、私自身が総説を書きました。

一般読者に届けたいと思って、表現をなるべく平易にしたつもりですが、それでも歴史とは何かを根本に掘り下げながら難しい議論をしている本です。総説のテーマは、「歴史とは何か」。他の論文は、「時間認識とは何か」「空間認識とは何か」「現代歴史学とは何か」「環境と歴史学」「感染症と歴史学」「ジェンダーと歴史学」「サバルタンと歴史学」「歴史認識対立」「歴史教育」などなど。

日本経済新聞・朝日新聞・信濃毎日新聞などでとりあげていただいた影響も大きいのだと思います。

さらに幸せなことに、この本に関連して富山県と岐阜県で(オンラインですが)講演をしました。年明けには千葉県で講演をする予定です。

対話をとおして、自分自身の歴史に対する考えを、さらに深めていきたいと思っています。

「大人や先生だって、答えを持っていない」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月02日20:42

今日は、2年生の「産業社会と人間」の授業を使って、これから3年次にかけて行う「総合探究」という探究的な学びのキック・オフの学びをしました。題して「探究のレッスン」。

2時間連続の学習会が、それこそあっという間に終わり、探究することの意味が心に残りました。

WillとCan(好きなこと・出来ること)を自覚し、Need(問題意識・疑問)を掘り起こしていく。テーマを探究していくことは、いくつもの壁や挫折に直面するけれども、試行錯誤しながらそれを乗り越えていく。そして、探究とキャリアデザインが結びついていく。

「大人、先生だって答えを持っていない。(だからこそ)あなただけの未知なる旅へ。」

これが今日の結論です。本当にそうです。教員も答えをもっていない。そんな唯一解のないテーマを生徒たちが高校生活の総仕上げとして探究していくのです。

講師は、島根県で活躍している「地域・教育魅力化プラットフォーム」のディレクター、長谷川勇紀さんです。昨年度までお勤めになっていた福島県立ふたば未来学園高校時代に私は長谷川さんと出会うことができ、とっても大切なキック・オフの学びの講師を2年続けてお願いしています。

今日は、ふたば未来学園の卒業生の志賀さんにも進学先からつながっていただき、高校時代の探究について、じかに語っていただきました。(志賀さんの防災の探究は3・11と高校生が向き合った素晴らしい学びです。)

2年生がキック・オフだとすれば、3年生はいよいよ来週に総合探究発表会です。長谷川さんと志賀さんとの出会いで始めた本校の生徒たちの探究は、1年経ってみると、感動的な仕上がりになりました。

今日もまた、蘇南高校の丘から世界とつながって学びを進めました。長谷川さん、志賀さん、本当にありがとうございました!

2時間連続の学習会が、それこそあっという間に終わり、探究することの意味が心に残りました。

WillとCan(好きなこと・出来ること)を自覚し、Need(問題意識・疑問)を掘り起こしていく。テーマを探究していくことは、いくつもの壁や挫折に直面するけれども、試行錯誤しながらそれを乗り越えていく。そして、探究とキャリアデザインが結びついていく。

「大人、先生だって答えを持っていない。(だからこそ)あなただけの未知なる旅へ。」

これが今日の結論です。本当にそうです。教員も答えをもっていない。そんな唯一解のないテーマを生徒たちが高校生活の総仕上げとして探究していくのです。

講師は、島根県で活躍している「地域・教育魅力化プラットフォーム」のディレクター、長谷川勇紀さんです。昨年度までお勤めになっていた福島県立ふたば未来学園高校時代に私は長谷川さんと出会うことができ、とっても大切なキック・オフの学びの講師を2年続けてお願いしています。

今日は、ふたば未来学園の卒業生の志賀さんにも進学先からつながっていただき、高校時代の探究について、じかに語っていただきました。(志賀さんの防災の探究は3・11と高校生が向き合った素晴らしい学びです。)

2年生がキック・オフだとすれば、3年生はいよいよ来週に総合探究発表会です。長谷川さんと志賀さんとの出会いで始めた本校の生徒たちの探究は、1年経ってみると、感動的な仕上がりになりました。

今日もまた、蘇南高校の丘から世界とつながって学びを進めました。長谷川さん、志賀さん、本当にありがとうございました!

「生きることやふるさとについて考える」

Posted by 蘇南高等学校長.

2021年12月01日20:27

今日は、1年生の「産業社会と人間」の授業で、「ふるさと探究学・序章」と題したリレー講演会を行いました。

これまで「自己理解」という目標をたてて学んできた生徒たちは、これから「他者理解」について、多くの魅力ある大人たちと出会い、対話を重ねながら考えていきます。「ふるさと探究学・序章」は、3名の私が敬愛するゲストをお招きし、夢を追いかけて生きるためのメッセージや、ふるさとについて、熱く語ってもらい、生徒が質問をしたり感想を述べたりして対話を重ねました。

30分の講演会を3サイクル行ったのですが、生徒はくいいるように講師の言葉に耳を傾けていました。

私たち大人も、夢中になって3名のゲストから語られる「キラリと光る言葉」を受け止めていました。少しだけ言葉の断片を紹介します。

高橋さん(高橋渓流経営):「夢をかなえるための“近道”なんて絶対にない。逆に言えば、夢をかなえるためには、“遠回りの道”もない。遠回りに見えることにも、大切な意味がある。そして夢は“灯台”のように進む道を照らしてくれるんだと思う。」

熊谷さん(フォークロアCEO):「学校は地図の読み方を教えてくれる。でも“思い”がなければ、地図を持っていてもどこへも行けない。やりたいこと(=思い)を具体的に持っているとコンパスを武器に行動できる。『Compass > maps』だ。」

小川さん(木曽町地域おこし協力隊):「一度は外に出てみることを勧めたい。一度外に出てみると、今まで見えていなかったものが見えるようになってくる。木曽で聞こえてくる鳥のさえずり、目に飛び込んでくる山の風景。その素晴らしさがわかってくる。」

これ、NHK教育で放映されたら、全国の視聴者が感動するでしょうという、ひとときでした。

3名に共通しているのは、「世界のまなざし」があって、木曽のすばらしさを愛して、いま、ここに生きていることです。蘇南高校は、ふるさとの魅力を学ぶとともに、ふるさとから世界につながる学び舎でありたい。私自身にとっても蘇南高校は、世界に向って開かれた窓なのです。

3名のゲストの皆さん、実にカッコよかった! 本当にありがとうございました。

これまで「自己理解」という目標をたてて学んできた生徒たちは、これから「他者理解」について、多くの魅力ある大人たちと出会い、対話を重ねながら考えていきます。「ふるさと探究学・序章」は、3名の私が敬愛するゲストをお招きし、夢を追いかけて生きるためのメッセージや、ふるさとについて、熱く語ってもらい、生徒が質問をしたり感想を述べたりして対話を重ねました。

30分の講演会を3サイクル行ったのですが、生徒はくいいるように講師の言葉に耳を傾けていました。

私たち大人も、夢中になって3名のゲストから語られる「キラリと光る言葉」を受け止めていました。少しだけ言葉の断片を紹介します。

高橋さん(高橋渓流経営):「夢をかなえるための“近道”なんて絶対にない。逆に言えば、夢をかなえるためには、“遠回りの道”もない。遠回りに見えることにも、大切な意味がある。そして夢は“灯台”のように進む道を照らしてくれるんだと思う。」

熊谷さん(フォークロアCEO):「学校は地図の読み方を教えてくれる。でも“思い”がなければ、地図を持っていてもどこへも行けない。やりたいこと(=思い)を具体的に持っているとコンパスを武器に行動できる。『Compass > maps』だ。」

小川さん(木曽町地域おこし協力隊):「一度は外に出てみることを勧めたい。一度外に出てみると、今まで見えていなかったものが見えるようになってくる。木曽で聞こえてくる鳥のさえずり、目に飛び込んでくる山の風景。その素晴らしさがわかってくる。」

これ、NHK教育で放映されたら、全国の視聴者が感動するでしょうという、ひとときでした。

3名に共通しているのは、「世界のまなざし」があって、木曽のすばらしさを愛して、いま、ここに生きていることです。蘇南高校は、ふるさとの魅力を学ぶとともに、ふるさとから世界につながる学び舎でありたい。私自身にとっても蘇南高校は、世界に向って開かれた窓なのです。

3名のゲストの皆さん、実にカッコよかった! 本当にありがとうございました。

カテゴリ

最近の記事

「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)

「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)

「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)

「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)

「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)

「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)

「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)

「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)

過去記事

最近のコメント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

インフォメーション

アクセスカウンタ

読者登録

プロフィール

蘇南高等学校長